對微信公眾平臺在高校設備和實驗室管理的運用初探

——基于湖南大學實驗室建設與設備管理處微信公眾號的思考

劉亦佳

(湖南大學 實驗室建設與設備管理處,湖南 長沙)

一 微信公眾平臺的使用現狀

(一) 微信擁有豐富的網絡資源

2015 年,“互聯網+”行動計劃首次在政府工作報告中提出,互聯網已滲透到我們的日常生活、通信、社交等方方面面。與此同時,媒體日漸趨于移動化、社交化和智能化,以微信、微博為代表的具有強烈時代氣息、輻射力、滲透力強的新媒體迅猛發(fā)展,報紙、廣播等傳統媒體逐漸淡出人們的視野。

微信具有使用成本低、傳播迅速、功能全面、不受時間地點限制等優(yōu)點,通過與用戶群體、社交網絡、支付功能等無縫連接,成為目前國內最大的移動流量平臺之一。《2019 微信數據報告》顯示,截止至2019 年9 月,月活躍賬戶數達11.51 億。由中國社會科學院新聞與傳播研究所主持編撰的關于新媒體發(fā)展的最新年度報告《中國新媒體發(fā)展報告No.11(2020)》顯示,騰訊微信是用戶最多、最廣泛的新聞信息獲取平臺。

(二) 微信公眾平臺促進交流和服務

微信公眾平臺(WeChat public platform)簡稱公眾號,其賬號類型有訂閱號、服務號和企業(yè)號三類。公眾號依托微信客戶端實現企業(yè)、機構和個人用戶之間交流和服務,用戶可申請公眾平臺賬號進行自媒體活動,實現和特定群體的文字、圖片、語音、視頻的全方位溝通、互動,從中獲得信息資訊、傳播知識、實現娛樂甚至購物等多方面便利。

2012 年8 月微信公眾號正式上線,2014 年微信官方信息顯示,微信公眾號數量已超過580 萬[1],2017 年9 月活躍公眾號數量達350 萬個[2],2020 年由騰訊微信、中國信通院、數字中國研究中心共同發(fā)布的《2019-2021 年微信就業(yè)影響力報告》顯示,微信公眾平臺超 2000 萬賬號,且是政府機構與民眾指尖連接最廣、粘度最高、互動最強的移動終端。騰訊公司馬化騰在第五屆世界互聯網大會上透露,微信公眾號粉絲總數超突破23 億,公眾號已經成為用戶在微信平臺上使用的主要功能之一。

(三) 公眾號在高校中運用廣泛

互聯網技術給高校工作帶來了新的思路也提出新的時代要求。正因為微信公眾號具有操作簡便、傳播迅速、滲透力強等特點[3],許多教育工作者對微信公眾號運用于特色教學[4]、高校就業(yè)[5]、學生思政教育[6]、圖書管理[7]等領域作了一定的研究和探討。

掌上大學《2016 年高校新媒體藍皮書》數據顯示,2016 年校園微信公眾號數量達到8 萬個,覆蓋大學生數量3398 萬,微信公眾號覆蓋率達92.93%,超過微博、頭條號、直播等各類新媒體,成為高校新媒體的最重要載體。高校新媒體移動化已成為趨勢,學生和教職工群體已然成為微信公眾號的活躍關注者、使用者和傳播者。

(四) 公眾號在高校設備與實驗室管理的運用

教育部于 2000 年頒發(fā)了《高等學校儀器設備管理辦法》(教高〔2000〕9 號),提出了對儀器設備申請、審批、購置、驗收、使用、保養(yǎng)、維修等全流程的規(guī)范管理。

順應時代的發(fā)展,高校實驗室與設備管理也應從人工化、紙質化逐漸向無紙化、動態(tài)化、數字化、智能化轉型。目前,大環(huán)境下的云計算、大數據基礎設備建設已趨向成熟;智能終端、APP 應用軟件已逐步豐富完善,這為高校設備管理工作的“互聯網+”提供了良好的支撐。據了解,國內大部分高校都已將實驗室管理、設備管理系統投入工作中在系統建設工作中。如何在互聯網的基礎上逐步實現手機終端的管理與服務,打通系統間數據壁壘,提高信息傳播和轉化的效率,為用戶創(chuàng)造一個簡單干凈、便捷熟悉的使用環(huán)境,成為普遍性難題。伴隨著衍生APP 和“小程序”的開發(fā)使用,微信公眾號已經發(fā)展成為一個“綜合集成平臺”,那么利用這個“綜合集成平臺”或許是一個良好的解決方案。

二 國內高校設備與實驗室管理相關公眾號的現狀

本文對42 所“雙一流”高校作為調研對象,通過校園官方網站獲取公眾號二維碼,或查找“資產”“設備”“實驗室”等關鍵詞搜索各高校與設備與實驗室管理相關的微信公眾號,查看內容并統計對比相關數據信息,檢索時間截止到2020 年12 月3 日。

(一) 正常運營的不足半數

結果顯示,在42 所“雙一流”高校中,有19所開通了設備與實驗室相關微信公眾號,占比不足一半。其中,4 所高校的公眾號已停更一年以上,仍在運營公眾號的高校為15 所,占比35.71%。已停更的高校分別是同濟大學“同濟大學實驗室與設備處”(2017 年6 月停更)、四川大學的“川大實驗室及設備管理處” (2018 年6 月1 日停更)、中國人民大學“RUC實驗室安全”(2018 年7 月19 日停更),南開大學的“南開實驗室設備處”(2019 年6 月25 日停更)。

將首次發(fā)文時間記為公眾號開通時間,對19 所高校公眾號開通時間進行統計發(fā)現,2014 年南開大學和同濟大學最先開通相關公眾號,次年開通的高校2 個。2016 年,隨著新媒體的興起和“互聯網+”的推進,各高校的設備和實驗室管理相關公眾號逐漸興起,分別于2016 年開通2 個,2017 年6 個,2018年2 個,2019 年5 個。

(二) 多定位于職能和服務

高校大多將公眾號定位于實現本處的職能和服務。有14 所高校以學校名稱+ 機關部處全稱/ 簡稱命名,并在簡介中明確定義為本處的官方微信公眾號;另有中國人民大學、吉林大學、上海交通大學和華東師范大學4 所高校的公眾號以高校名稱+ 實驗室安全命名,主要推送實驗室安全相關內容;西北工業(yè)大學公眾號歸屬于學校科學技術研究院,主要運用于校內設備共享工作。在功能實現方面,19 個高校中有16 個公眾號設有菜單欄,大致從信息發(fā)布、業(yè)務大廳和安全教育三個方面設置。

(三) 各高校相關公眾號的運營現狀

微信傳播指數(簡稱WCI),是由清博指數研發(fā)反映微信整體熱度和公眾號發(fā)展趨勢的一個綜合性指標。一般來說,WCI 指數越高,公眾號的關注度越高,影響力越大。

本文將以上19 所高校的實驗室與設備相關公眾號的WCI 進行比對,僅有4 個公眾號入庫清博指數,從高到低依次是西安交通大學實驗室與資產管理處WCI 值379.52、湖南大學實驗室建設與設備管理處WCI 值291.8、TJU 資產處(天津大學)WCI值200.59、上海交通大學實驗室安全衛(wèi)士WCI 值114.98 和清華實驗室(清華大學)WCI 值37.49。2019 年,王丹[8]等對開通了相關高校公眾號進行調查顯示僅有西安交通大學實驗室與資產管理處計入WCI 指數。對比這一結果而言,這一年期間,國內高校對實驗室與設備相關公眾號的運營現狀有著持續(xù)的進展和成效。

為進一步了解公眾號運營現狀,統計其在運營期間的推文數量、每月推文數量和推文的閱讀量作為補充。

1)在推文數量方面,截止至2020 年12 月3 日,盡管同濟大學于2017 年6 月停更,仍以768 篇位居第一,其次為華南理工大學313 篇、北京大學152 篇、湖南大學131 篇,另外應注意到,浙江大學2019 年12 月26 日將儀器設備享微信公眾號(已發(fā)文140 篇)“浙大實驗設備處”合并,共計發(fā)文257 篇。

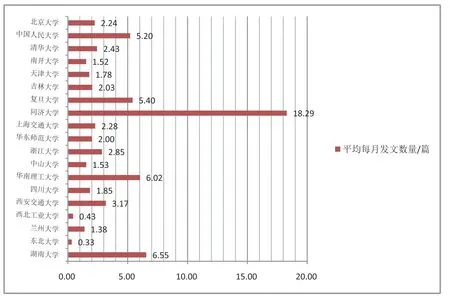

2)對比統計每月平均推文數,如圖1 所示,大部分公眾號平均每月發(fā)文不到3 篇,發(fā)文數量有所欠缺;湖南大學、華南理工和復旦大學平均每月發(fā)文5~6 篇,發(fā)文情況良好;同濟大學在運營期間則每月平均發(fā)文數量達18 篇,發(fā)文數量最多。浙江大學合并統計來看,其平均每月發(fā)文數量達6.27 篇,發(fā)文情況良好。

圖1 19 所高校相關公眾號的平均每月推文發(fā)布數量

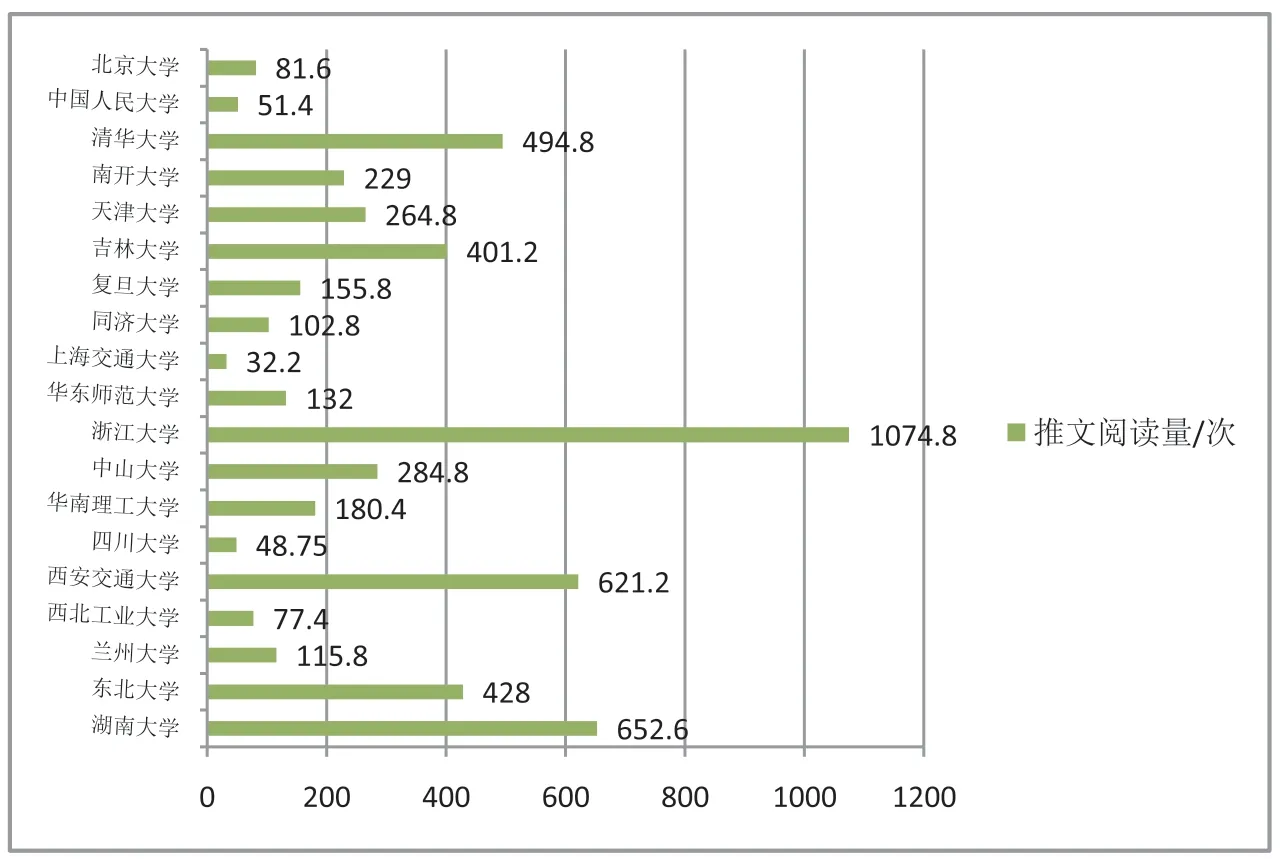

3)公眾號推文的閱讀量能夠在一定程度上反映公眾號的運營推廣情況。本文隨機抽取各公眾號8 篇推文進行閱讀量統計。如圖2 所示,浙江大學、湖南大學、西安交通大學、清華大學和東北大學的實驗室與設備相關公眾號閱讀量達400 次以上,10所高校相關公眾號閱讀量少于200 次,其中5 所高校的公眾號閱讀量不足100 次。這說明,大部分高校對推文的質量及推文的適用性把控不足,盡管某些高校發(fā)文數量較多,卻閱讀量不高,這大大降低了公眾號的影響力。對比而言,浙江大學、清華大學、東北大學等高校的發(fā)文數量不高,但其文章的傳播與影響力明顯突出。

圖2 19 所高校相關公眾號的推文閱讀量抽樣結果

從發(fā)文數量和推文閱讀量兩個維度出發(fā),公眾號不僅要在功能上滿足用戶需求,而且推文的數量與質量同時在線,才能有效保持公眾號的良好運營狀態(tài),持續(xù)推動工作的開展。

三 湖南大學實驗室建設與設備管理處公眾號的運營初探

(一) 以服務為本,兼顧宣傳與安全教育

湖南大學實驗室建設與設備管理微信公眾號創(chuàng)建于2019 年4 月,截止至12 月3 日共發(fā)文131 篇,關注人數接近1 萬。以學校名稱+機關部處全稱命名,以本校師生為主要用戶群體,定位于三個方面:1.發(fā)布通知公告和業(yè)務工作信息動態(tài);2. 實現職能部門業(yè)務的手機端集成提供便利服務;3. 發(fā)布實驗室安全相關知識提高全校師生實驗室全意識。

對應地,公眾號設置了信息資訊、 業(yè)務大廳和安全在線共三個菜單欄,各菜單欄分別下設常用子菜單:部門簡介、政策制度、通知公告、下載中心、各業(yè)務部門線上辦公系統手機端、安全知識、安全考試等。根據工作需求實時刪添其他子菜單。湖南大學實驗室建設與設備管理公眾號對照處網站同步更新和完善。

(二) 閱讀和粉絲量穩(wěn)增,運營推廣初見成效

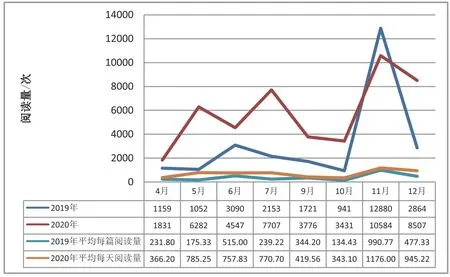

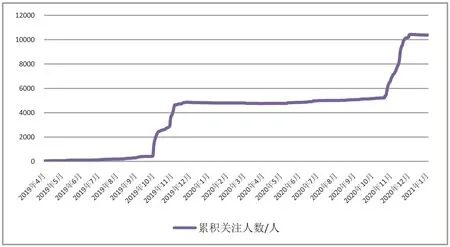

分析推文閱讀量與粉絲數量反映公眾號運營推廣情況。如圖3 可見,將 2019 年與2020 年的4 月至12 月每月的推文閱讀量進行對比,結果顯示無論推文閱讀總量還是平均每篇閱讀量,2020 年較上年有明顯上升。為對比日常推文閱讀量的差異,避開大型儀器與實驗室安全宣傳月抽取4 月、6 月、9 月和10 月的推文閱讀量發(fā)現,這一年來日常推文的閱讀量明顯增長,增長量達96.57%。如圖4 所示,自2019 年創(chuàng)建以來,微信公眾號粉絲數目持續(xù)增長。

圖3 湖南大學實驗室建設與設備管理處2019 年與2020 年推文閱讀量對比

圖4 湖南大學實驗室建設與設備管理處公眾號累計關注人數

(三) 大型儀器共享和實驗室安全備受關注

創(chuàng)建公眾號以來,湖南大學實驗室建設與設備管理處借助公眾號分別于2019 年11 月和2020 年11 月完成了2 次湖南大學新生實驗室安全考試,共發(fā)布推文6 篇,收獲閱讀量7659 次。借助公眾號于2019 年舉辦線上實驗室安全知識競賽,發(fā)布推文3篇,閱讀量達1846 次。由圖3 所示,當月的推文閱讀量遠遠超過日常月。另通過對關注人數分析(見圖4)發(fā)現,公眾號粉絲日漲幅達上千人,實現關注人數指數增長,這說明借此類重要工作可順利將公眾號滲入學生群體中。

自2020 年5 月起,湖南大學實驗室建設與設備處微信公眾號推送大型儀器開放共享信息,至12 月31 日共發(fā)布推文12 篇,累計閱讀次數12654 余次,其中介紹大型儀器設備推文8 篇,閱讀次數9329 次,平均每篇閱讀量超1000 次,遠遠超過日常推文獲得的閱讀數。以上表明,大型儀器設備開放共享是我校師生關注的重點之一。

四 關于公眾號建設和運營的建議

本文認為,將微信公眾號運用于高校設備與實驗室管理有一定的積極作用。從用戶需求出發(fā),結合工作特點和實際情況,精準定位設置功能,將處室職能作為穩(wěn)定用戶的紐帶,將重點工作重點突破,能有效發(fā)揮出微信公眾平臺在高校設備和實驗室管理工作中的作用。以下總結湖南大學實驗室建設與設備管理處微信公眾號的相關經驗,對高校設備和實驗室管理相關微信公眾平臺建設和運營的建議作具體闡述。

(一) 充分調研、精準定位

在頭像與命名方面,為提高公眾號的辨識度,便于用戶準確搜索查找,以包含學校全稱+ 實驗室和設備管理所屬行政機構全稱命名,以校徽為基礎適當地設計頭像為較佳選擇。同時,建議將公眾號類型申請為“訂閱號”,并進行主體單位認證,以處室官方公眾號建設與運營。如此以來更有利于公眾號的長期發(fā)展和確立權威地位。

充分了解本單位工作現狀與需求,對二級單位相關工作人員、師生用戶的需求進行調研,收集意見與建議。只有將目標用戶的需求作為公眾號建設和運營的旗幟標桿,結合本單位的工作實際,才能有合理規(guī)劃功能區(qū)域,針對性地設置菜單以及發(fā)布推文,在依托常用業(yè)務的基礎之上,可借助公眾號著力解決本單位實驗室與設備管理工作的痛點難點工作。

(二) 結合網頁、規(guī)范管理

處官方網站與微信公眾號是本單位工作開展的動態(tài)窗口,可將公眾號與處官方網頁的管理結合起來,務必做到信息及時更新,內容風格同步。同時,應在運營前期盡快建立完善推文發(fā)布審核機制,確定推文風格和規(guī)范行文格式要求,定期收集推文素材,嚴格把控推文質量。

在目標粉絲用戶達到一定的積累后,快速響應要求發(fā)布微信推文、更新調整菜單和欄目顯得尤為重要,因此培養(yǎng)理論扎實、操作熟練的專(兼)職教職工具有一定的必要性。

(三) 夯實基礎,達成“指尖”服務

無論是實驗室建設與安全管理、還是大型儀器設備共享和儀器設備管理,高校實驗室與設備管理的多項工作與師生有著密不可分的關系。依托師生常用業(yè)務、將需求擺在建設的第一位是夯實用戶基礎的要點。

湖南大學實驗室建設與設備管理處是學校實驗室和儀器設備的綜合管理與服務部門,具有多項與師生關系密切的職能業(yè)務,如公共實驗平臺與開放共享管理、實驗室環(huán)境與技術安全管理、儀器設備類資產(含部分材料)的管理。其公眾號則以其行政職能為基礎,將設備管理、合同管理和大型儀器共享等業(yè)務服務工作作為突破口,與微信公眾號形成了穩(wěn)定的聯結,從而形成了穩(wěn)定的用戶群。

相比傳統的PC 端,手機端有著便捷高效實時等顯而易見的優(yōu)勢。在實驗室與設備管理工作中,湖南大學以形成手機端系統集成為目的,在完善PC端系統建設的基礎上同時逐步推進“指尖”的服務。目前設置業(yè)務大廳專欄,內置教職工使用最為頻繁的設備綜合管理、大型儀器設備共享兩項業(yè)務的系統使用手機端;設置安全在線專欄,內置學生使用最為頻繁的新生實驗室安全考試業(yè)務。在相對龐大的粉絲群體環(huán)境下,公眾號日常發(fā)布政策解讀、辦事指南、安全知識、相關資訊信息等推文,縮短了各PC 端系統、網頁與用戶間指尖的“距離屏障”。

(四) 開放共享、激發(fā)大儀活力

大型儀器設備是高校科研教學的重要保障[9-10],其數量和質量是衡量高校綜合實力的重要指標。本文認為,在規(guī)章制度的保障下,大型儀器共享、實驗室與設備管理可借助“互聯網+”形成物聯網系統,微信公眾號便可擔當著重要的連接與交流工具。在平臺搭建的基礎上,可借助公眾號介紹使用系統平臺、儀器設備、解讀相關政策辦法、推廣流程指南等,從各個方面實現設備管理與共享工作的推動。

(五) 持續(xù)滲透、加強安全教育

2019 年5 月印發(fā)的《教育部關于加強高校實驗室安全工作的意見》中明確指出,要持之以恒,狠抓安全教育宣傳培訓,開展“入腦入心”的安全教育、強化安全知識能力培訓應成為高校實驗室安全管理與服務的重點。據統計,1997-2016 年全國發(fā)生112起典型實驗室事故案例,有76%的人員傷亡是因實驗人員違反操作規(guī)程、操作不慎、試劑存儲不規(guī)范、廢棄物處置不當等所導致的[11]。而學生群體存在流動性強、時間零散、個體差異大等特點,學生安全教育顯得尤為重要。

針對實驗室安全工作,本文于2019 年12 月在湖南大學校內展開了調查統計。收集到的1174 份問卷中,有其中超過半數的認為微信是接受程度最高的安全教育方式,66.86%了解湖南大學實驗室建設與設備管理處的微信公眾號。公眾號中的安全知識、事故動態(tài)是最受關注的兩大內容。以上結果表明,經過2019 年安全考試與競賽及“安全在線”欄目建設,實現了公眾號在校內的推廣。在實驗室安全教育方面,相比較傳統的紙質教學和考試方式,圖文并茂的手機推文更能夠為學生們接受。由此可見,作為最能被接受的安全教育方式,微信公眾號不失為一個將安全教育有效持續(xù)地滲透進入校園的良好媒介。