框架理論視角下合肥“科技創新”城市形象建構研究

樂和晴 譚灝 宋佳

【摘? ? 要】本文以框架理論為基礎,選取《人民日報》近五年來有關合肥“科技創新”城市形象的新聞報道作為研究對象,通過對報道框架、圖式結構、文本詞匯的分析與統計,探究《人民日報》在形塑合肥科創形象時所構建的高、中、低層次框架及成因。研究發現,《人民日報》在建構城市形象時做到了精準把握傳播核心,緊貼城市發展脈搏;官方信息與民間聲音并舉,淡化宣傳色彩;采用多說法傳遞信息,實施針對性傳播策略,進而達到了良好的宣傳效果。

【關鍵詞】框架理論;城市形象;人民日報;報道策略

【基金項目】本文系2021年度大學生創新創業訓練計劃項目課題“全媒體視閾下合肥‘科技創新’城市形象的傳播策略與效果研究”(編號:202110357139)階段性研究成果。

一、研究緣起與方法思路

伴隨著城市化的不斷發展,城市形象的塑造和傳播變得尤為重要,已成為城市軟實力的重要組成部分。2015年,合肥提出了“大湖名城、創新高地”的城市發展新口號,以“科技創新”為總體方向的發展目標正式確定。建構與傳播合肥“科技創新”城市形象,有助于形成尊重知識、追求創新的良好氛圍,提升城市知名度,為引進更多科創企業、投資做鋪墊。然而,媒介塑造的城市形象并不是城市客觀狀態的再現,而是經過某種媒介框架作用后,對信息進行選擇、凸顯與重組,來形成框架內的公眾印象與受眾反映,從而加深受眾對城市的印象。在表現事實的特定方面時,框架理論關注事實自身特征的顯著性,通過架構框架告訴受眾哪些方面是重要的,從而框定受眾的思考中心與范圍。

學者臧國仁將框架分為高、中、低三個層次,即“高層次指的是時間的抽象意義,或是主旨,通常難以辨識。中層次則由主要事件、歷史、先前事件、結果、影響、歸因以及評估等幾個環節組成,有些事件包含了所有上述環節。低層次指的是框架的表現形式,系由語言或符號組成,包括字、詞、句,以及由這些基礎語言所形成的修辭或比喻。”[1]研究者在此基礎上,多采用內容分析法對媒體報道內容進行分析,從選定范圍的新聞文本入手,去探討媒介是如何通過符號的選擇與重組來建構現實的。《人民日報》是中央級主流媒體,在社會各界具有極大影響力,其站在全國視角上,挖掘呈現各城市魅力,是城市形象宣傳的重要推手,《人民日報》的傳播策略與文本建構對于城市的形象宣傳具有顯著意義。故此,本研究即從三個結構層次的框架來分析《人民日報》在合肥“科技創新”城市形象建構上發揮的作用。

二、數據統計與框架分析

本研究在人民日報數據庫中,以“全文”為檢索項,“合肥”+“科技”/“創新”為檢索詞,選擇近五年的相關報道為研究樣本,篩選后得出《人民日報》關于合肥“科技創新”城市形象報道的新聞文本共83篇。2017年報道數量達15篇,2018年報道數量略有下降,但在2019年回彈至17篇。2019年合肥的科創實力突飛猛進,與科技創新相關的產業和成果成為《人民日報》新聞報道的主題。2020年由于新冠肺炎疫情等其他因素的綜合影響,報道數量下降至13篇,而在2021年,量子科技、中國聲谷等科創成果耀眼全國,合肥的科創環境愈加優渥,與合肥“科技創新”城市形象相關的報道數量激增,文本數量達到峰值,共有25篇,占據報道總量的近1/3。

《人民日報》關于合肥“科技創新”城市形象的新聞報道數量與宏觀政策指導及合肥自身的科技實力密切相關,契合“大湖名城,創新高地”的城市名片。報道形式多種多樣,消息、通訊、評論、特稿等體裁皆有運用,報道選題角度新穎,涵蓋面廣,具有極強的時效性和指導意義。

(一)高層次結構:新聞主題的建構與呈現

高層次框架主要是通過新聞文本的標題、導語等表現文章主旨,回答了“這是什么”,即有關新聞主題的問題,一定程度上反映了媒體的關注點、傾向性。

1.主題類目建構

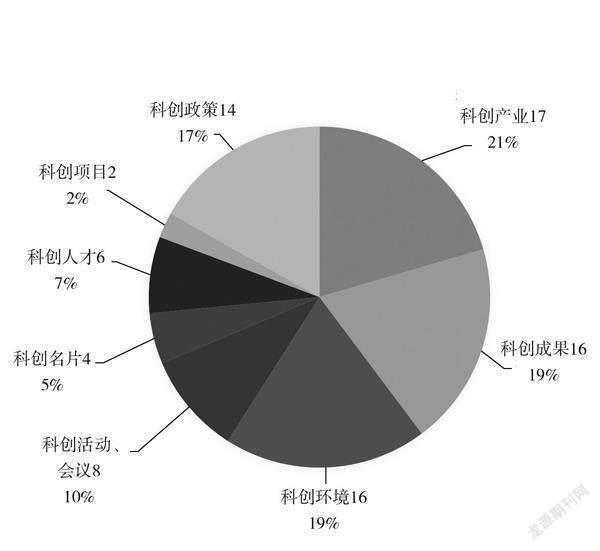

從合肥科技創新議題新聞的屬性出發,借鑒學者劉建明和胡鈺[2]提出的科技新聞分類方法,進行高層次框架的主題類目建構。據研究發現,《人民日報》有關合肥“科技創新”城市形象報道內容的主題框架主要包括:科創產業、科創成果、科創活動和會議、科創名片、科創人才、科創項目、科創政策、科創環境這八大主題。

科創產業框架,是指與合肥科技創新產業相關的報道內容,主要圍繞“芯屏汽合、集終生智”這八個字,聚焦合肥的優勢主導產業、戰略性新興產業。科創成果框架,是指依托于中國科學技術大學、合肥科學島、中國科學院合肥物質科學研究院等核心基地,合肥在科技創新領域作出的突出貢獻和豐碩成果。科創活動和會議框架,是指合肥舉辦的多項與科技創新相關的活動以及召開的會議,如世界制造業大會、中國發展論壇等。科創名片框架,是指對合肥“大湖名城,創新高地”這一城市名片的集中宣傳。科創人才框架,是指合肥市有關人才落地這方面的一系列舉措及政策報道。科創項目框架即合肥即將或正在開展的大型科技創新項目。科創政策框架,是指國家對于長三角一體化中發揮好合肥力量的宏觀政策引領與指導。科創環境框架,是指新聞報道的內容涵括科創人才、科創項目、科創成果等眾多方面,全方位、多角度地描摹合肥“科技創新”的城市形象。

2.主題數據統計:科創產業、科創成果、科創環境是報道焦點

如圖1所示,2017年至2021年《人民日報》關于合肥“科技創新”城市形象報道的主題框架中,科創產業框架居首要地位,其次是科創成果和科創環境框架,再次是科創政策框架,其余主題框架占比均未超過所有主題框架總和的10%。科創產業框架與合肥高質量制造業的發展息息相關,當前合肥在“芯屏汽合、集終生智”領域取得突破,為合肥在這些領域的進一步發展注入信心。科創成果框架位居第二說明合肥近年取得的科創成果受到認可,側面反映“創新高地”并不僅僅是一句口號,而是落到實處、辦了實事。科創環境框架位居第三,并在2021年快速增長,這背后說明不論是產業、項目方面,還是政策、人才方面,合肥正在全力打造各方面出彩的創新之城。

(二)中層次結構:新聞要素的強調與組合

1.新聞圖式結構

荷蘭學者梵·迪克認為,可以用新聞格局、語義宏觀結構等專用概念來對新聞文本進行結構分析。[3]新聞圖式是從宏觀結構上對話語進行考察,不同的話語在不同社會背景和文化中構成的新聞圖式也會有所不同,梵·迪克也將這種圖式稱作“假設性新聞圖式結構”。臧國仁對梵·迪克的假設性新聞圖式結構進行借鑒以后,提出了在其框架分析結構中的中層次結構,即:主要事件、歷史、先前事件、結果、影響、歸因、評估。臧國仁對中層次結構圖式的分類,是分析出每篇報道的中心主題,將中心主題置于整個新聞事件的過程中,來判斷該篇報道屬于事件進程中的哪部分結構,從而明確新聞媒體如何對新聞事件進行重新排序,得出結構框架。據此,本研究將《人民日報》對合肥“科技創新”報道的層次進行類目建構,依次歸類到主要事件、歷史、先前事件、環節、結果、預測和評估當中,以此來窺見在中層次結構中,《人民日報》是怎樣建構中層次結構圖式,從而來進行框架架構的。

主要事件:指有關合肥科技創新的核心內容,以合肥為主體的科技發展動態,深入分析合肥的科創形象或以合肥為主體的科創政策等等歸類在此。歷史:引起合肥主要科創事件的間接原因,常作為新聞事件的背景出現。先前事件:引起合肥主要科創事件的直接原因,與之有聯系或可能造成其產生的背景或事件。環節:對合肥主要科創事件的具體敘述。結果:合肥主要科創事件引起的直接或間接效果。預測:記者進行自主表達,或者引用其他個體的表達,對主要科創事件可能產生的后果進行表述或預測未來可能會發生的事情。評估:記者進行自主表達,或者引用其他個體的表達,對主要科創事件進行主觀評價或引導。

2.新聞報道結構:“主要事件+環節”為基本框架

《人民日報》對合肥科技創新報道所呈現的各主體框架權重有所差異,涉及各主題框架的新聞文本圖式結構范疇亦有所不同。結合以上數據,《人民日報》在報道中保持著相對完整平衡的圖式范疇采用率,但也有所傾向。所有主題幾乎都使用了“主要事件”和“環節”圖式范疇。通過對報道結構有選擇的“組裝”,以勾勒出《人民日報》對中層次結構的主要框架圖式是以“主要事件+環節” 為基礎,結合其他圖式范疇進行報道。總體呈現出“主要事件”圖式場景構建最多、重“環節”,輕“預測”、“評估”的特點,報道框架呈現形式多樣(見表1)。

值得注意的是,七大圖式結構中“預測”、“評估”之所以使用率最少,是因為其涉及到邀請相關領域專家或意見領袖進行預測或解讀,具有多元性;同時由于合肥科技創新相關報道是涉及國家大政方針和現實發展境況的內容,具有宏大性和專業性,因此《人民日報》作為傳統紙媒更傾向于保持謹慎、中立的立場,同時接納多方意見,借用他人的話來做出結論或評估,盡量不讓報道帶有偏向,營造出客觀中立的態度傾向。在“評估”上引用他人的話語時,多來自權威人士,也提升了媒體和該新聞報道的權威性,讓受眾更加信服。但從整體的報道傾向來看,《人民日報》對于合肥科技創新的態度青睞有加,負面或質疑態度幾乎不存在。這一方面直觀反映媒體的立場,另一方面也從側面反映合肥科技創新的發展勢頭良好。

(三)低層次結構:高頻詞匯與修辭手法

臧國仁認為,低層次框架層面,框架是通過語言或符號來呈現的,注重對具體文本的分析。結合本研究實際情況,將低層次新聞框架的分析對象定位于新聞標題、導語以及正文所使用的詞匯和話語修辭風格。

1.文本詞匯分析

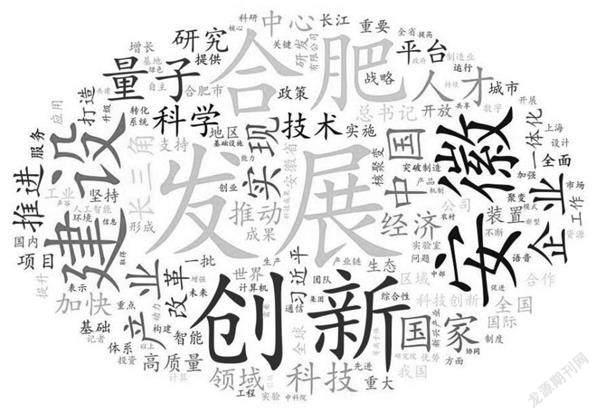

利用Python精準分詞的算法程序對83篇新聞文本建立語料庫,剔除文本中數字、符號、無意義詞匯等干擾項,最終得到10752個詞匯,其中出現頻次在100次以上的共有57個詞,最終選擇出現頻次排名前150名以內的詞匯繪制詞云圖(見圖2)。

(1)用詞凸顯報道客觀性

從詞性角度而言,出現頻次前150名的詞匯中,高頻詞性為名詞和動詞,如發展、建設、量子、產業、改革等。《人民日報》在報道有關合肥“科技創新”城市形象的新聞時大量使用名詞和動詞,較少使用形容性詞匯,注重從客觀、真實、中立的角度描寫合肥的科創實景,幫助讀者進一步加深思考、聯想和記憶,避免了過于強烈的主觀認識和情感色彩導致新聞事實失真和受眾心理反感的負面傳播效果。

(2)圍繞“發展”建構新聞文本

“發展”在所有新聞文本中出現了723次,頻率最高,《人民日報》在構建以“發展”為內核的新聞文本中,多從發展對象、發展主體以及發展方式三個角度展開。發展對象即發展誰,相關高頻詞匯包括量子、企業、產業,精準突出合肥“科技創新”的實力點。發展主題即誰在發展,相關高頻詞匯包括安徽、合肥、國家、總書記,直觀看出合肥是大力推進科技創新的主要發展主體,但國家頂層設計、政策落地等同樣發揮著巨大效能。創新、建設、科技點出了合肥發展的主要方式,展現合肥積極提高自身科創能力、實現高質量發展的手段。

2.話語修辭分析

《人民日報》有關合肥“科技創新”城市形象的報道中軟新聞居多,硬新聞偏少,重點突出新聞文本的耐讀性;多選擇具有人情味的故事,著力在大發展中捕捉小細節,運用比喻、擬人等多種修辭手法,向讀者推介合肥的科技創新名片,以期達到最佳傳播效果。例如《合肥躍升的神奇“密碼”》一文將合肥創新之路比作“勇毅者的‘馬拉松’”,將發展科技形容為“勒緊褲腰帶”,化用“一粒沙子”“一個聲音”“一塊芯片”的修辭手法,強調譜寫聚“沙”成“塔”的傳奇。

三、結論與反思

(一)精準把握傳播核心,緊貼城市發展脈搏

《人民日報》在建構合肥“科技創新”城市形象時,將更多筆墨放置在科創產業上,注重報道合肥科技創新產業的發展進度,這與當地“芯屏汽合、集終生智”等核心發展規劃和目標緊密貼合,形成從政府到媒體的和諧傳播格局,擴大城市形象的傳播效能,攜手共同推動“皖美”創新成為“最靚名片”。

(二)官方信息與民間聲音并舉,淡化宣傳色彩

在塑造合肥“科技創新”城市形象上,《人民日報》以當地官方信息為主,體現媒體對于信源可靠性、準確性的重視,同時大量相關報道還糅合采訪了普通百姓、專家學者等各方意見觀點,避免生硬的政府宣傳色彩導致宣傳力量被削弱,潛移默化地引導讀者主動認可合肥“科創之城”的新形象,達到更好的傳播效果。

(三)采用多說法傳遞信息,實施針對性傳播策略

《人民日報》在塑造合肥“科技創新”城市形象時善于使用“多說法”,在適當重復的基礎上不斷更新相關信息,達到更好的傳播效果。《人民日報》注重信息重復的頻率、強度和時距,避免重復過度引人不適,重復不足出現漏看的現象。同時“多說”具有變化,對觀點和內容從不同的角度和層面,運用不同形式進行多面的立體的傳遞,比如在關于科創名片的報道中,多次從環境、人才、產業、政策等多方面進行全面呈現,帶給受眾更為立體的報道。

確立“科技創新”城市形象定位,是依據合肥城市特色與發展現狀而做出的長期性、策略性決策,主流媒體的大力宣傳無疑對合肥城市形象建構大有裨益。然而,在社交媒體盛行的時代,每個人都是一個靈活的傳播節點,如若能實現官方和民間聯動傳播,將進一步擴大城市形象的宣傳效果。因此,除了繼續深化官方傳播外,還應大力推動“城市”與“個人”之間的日常交流,借助個體敘事的傳播力,持續調動城市市民的參與積極性。此外,對于“科技創新”的宣傳策略也應當創新思路,如建立一個城市形象 IP,強化人們的記憶,繼而官方民間共振,大屏小屏共動。未來合肥的城市形象內涵也應當隨著文明的進步和時代的發展而不斷更新完善。不同的歷史時期,要有不同的傳播目標和傳播重點。■

注釋:

[1]臧國仁.新聞媒體與消息來源———媒介框架與真實建構之論述[M].臺北:三民書局,1999.

[2]劉建明,胡鈺.科技新聞理論與寫作[M].北京:中國廣播電視出版社,1998.

[3]馮·戴伊克.話語 心理 社會[M].北京:中華書局,1993.

(作者單位:安徽大學新聞傳播學院)

責編:項賢勇