功能理論在法律翻譯中的應用

[ 作者簡介 ]

高夕媛,女,山東煙臺人,黑龍江大學,翻譯碩士,研究方向:法律翻譯。

[ 基金項目 ]

2021年黑龍江大學校級研究生創(chuàng)新科研項目,項目編號:YJSCX2021-228HLJU。

[ 摘要 ]

法律文本不同于其他的翻譯文本,傳達相同法律效力的內容是翻譯的第一要義,無論是語義、句式、格式還是風格都追求與源文本的對等。本文通過對澳大利亞2015年動物保護法修正案中的部分法律條文進行翻譯、探討與分析,論述功能理論在法律翻譯中的適用性和局限性。

[ 關鍵詞 ]

法律翻譯;功能對等;動物保護法

中圖分類號:D9

文獻標識碼:A

DOI:10.3969/j.issn.1672-0407.2022.03.024

功能理論在指導翻譯實踐上有很大的可行性,該理論將翻譯看作一種考慮讀者的交際活動,但法律翻譯在追求譯文有同等法律效力的同時,還追求準確、嚴謹以及簡明的語體表達,因此功能理論勢必存在一定的局限性。動物保護法在許多國家已經成為制度現實,我國的動物保護法也將逐漸進入立法機關的議程。本文選取2015年澳大利亞對動物保護法的補充條例,探討功能理論在法律翻譯中的應用,對國內的動物保護立法以及相關法律翻譯提供啟示與借鑒。

1 法律翻譯的目的及特點

翻譯活動的職能化越趨明顯,法律翻譯作為專業(yè)性極強的翻譯領域,其需求將會越來越大。法律的社會職能決定了法律語言的嚴謹性,大到專業(yè)的法律術語,小到條文中的連接詞或范疇詞,都需要準確無誤地表達出來,忠實于原文的內容是法律翻譯區(qū)別于其他文本翻譯的一個重要特點。法律的用詞和句式一定要清晰簡明。法律文本的受眾不僅是專業(yè)的業(yè)內人士,還包括普通的民眾,那么法律翻譯切忌模棱兩可,復雜冗余。法律翻譯的另外一個特點就是要做到語體的規(guī)范。法律概念的表述規(guī)則具有相應的規(guī)范,要結合上下文的語境進行翻譯,絕對不能混淆其法律概念并要注重還原原文的格式風貌。除此之外,法律語言還具有一定的模糊性,其中的模糊語是指“法律規(guī)制適應現實的需要”。如法律中經常出現的“其他”“任何”等詞語都是為了能夠保障法律語言的外延概念擴大到法律需要的范圍,提高法律的靈活性和適用性,彌補法律滯后性所帶來的一系列問題。

2 功能理論在動物保護法翻譯中的應用

奈達提出的“動態(tài)對等”和“功能對等”、賴斯提出的翻譯批評觀、弗米爾提出目的論,以及諾德提出的“功能+忠誠”原則,都是功能主義理論的核心概念,是各類文本翻譯中最常使用的翻譯策略。

2.1 功能理論的適用性

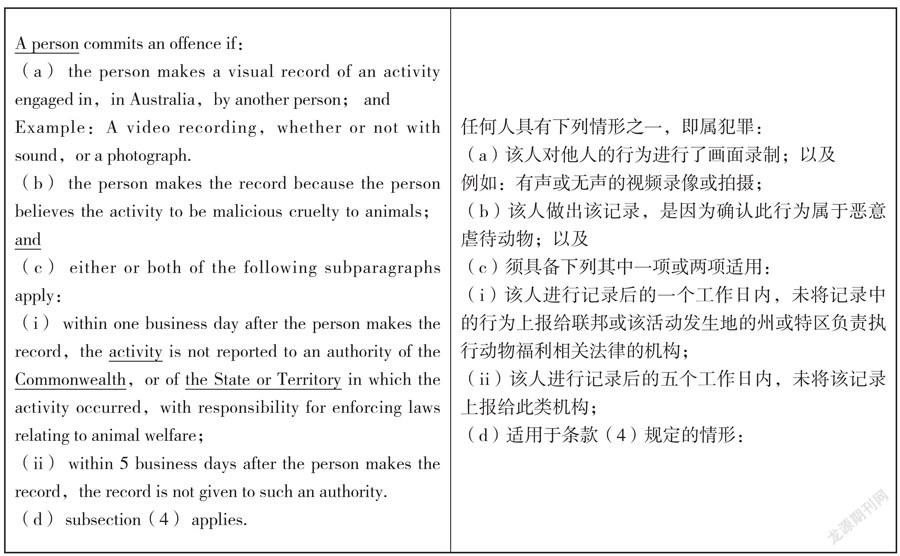

法律翻譯的最高原則是在任何情況下都必須盡一切可能、全方位地忠實于原文,這種忠實往往需要落實到文本中所用的所有用詞以及語言形式的層面。功能理論中的連貫性和忠實性法則是實現法律翻譯譯文文本功能的基本要求,因此一定程度上適用于法律翻譯,以下是澳大利亞2015年動物保護法修正案中的部分條例。

(1)在這一項的條例中,“person”一詞就體現了法律語言的模糊性。在中國的法律中,如果此人將負刑事責任,就應將其稱為“行為人”。但在本條例中,不負刑事責任也已經構成犯罪行為了。因此,這里的“person”應翻譯為“任何人”,將概念延伸,確保法律的嚴謹性。同樣的例子如下:

A person engages in malicious cruelty to animals if the person engages in an unlawful activity for the purpose of inflicting unnecessary pain, injury or death upon domestic animals;humane slaughter for the purposes of food production, or for compassionate reasons, is not malicious cruelty to animals.

任何人對家畜造成非必要疼痛、傷害或死亡的非法行為,即屬惡意虐待動物;任何人出于食品生產或同情對家畜進行的人道宰殺,即不屬惡意虐待動物。

(2)這一項的條例出現了“and”這一連接詞,在法律條文中,“and”和“or”是經常出現的兩個小詞,但是其翻譯時常常會出現很大的爭議。那么這里的“and”我們需要根據語境來判斷這個詞到底是“和”還是“或”的含義。很顯然這里表達的意思是必須符合其所連接的(a)(b)(c)三項內容才構成犯罪,那么這里的“and”應翻譯為“以及”,除此之外,不妨在(c)中加入“須”來強化(a)(b)與其的關系,邏輯更加明顯,其表述的含義也更忠實原文。

(3)同樣在(c)( i)中出現的“or”也需要明確其含義,那么這里也涉及澳大利亞的法院體系。澳大利亞不僅聯邦有獨立的司法系統(tǒng),而且各州和特區(qū)都有其相對獨立的司法系統(tǒng)。因此這里的“or”一定作為“或”的含義來表達。

(4)在這個條例中,有兩個行為主體,“a person”和“another person”,分別進行了兩項活動,原文中一直使用“record”和“activity”來表示,一目了然。但是翻譯成漢語時,“activity”會出現指代不明的情況,這個行為是指虐動物的行為,還是錄制的行為,如果不定義清楚,也會和下面的條例產生沖突,那就不妨進行補充,譯為“記錄中的行為”能使語義更加對等。

從以上的例子中可以看出,無論是虛詞還是實詞,都必須遵循忠實的原則,絕對不能偏離原文的內涵。在功能理論的指導下,譯文內容一定要最大限度地與原文對等,且內涵一致,必須保證譯文傳遞的內容與原文有相同的法律效力。

2.2 功能理論的局限性

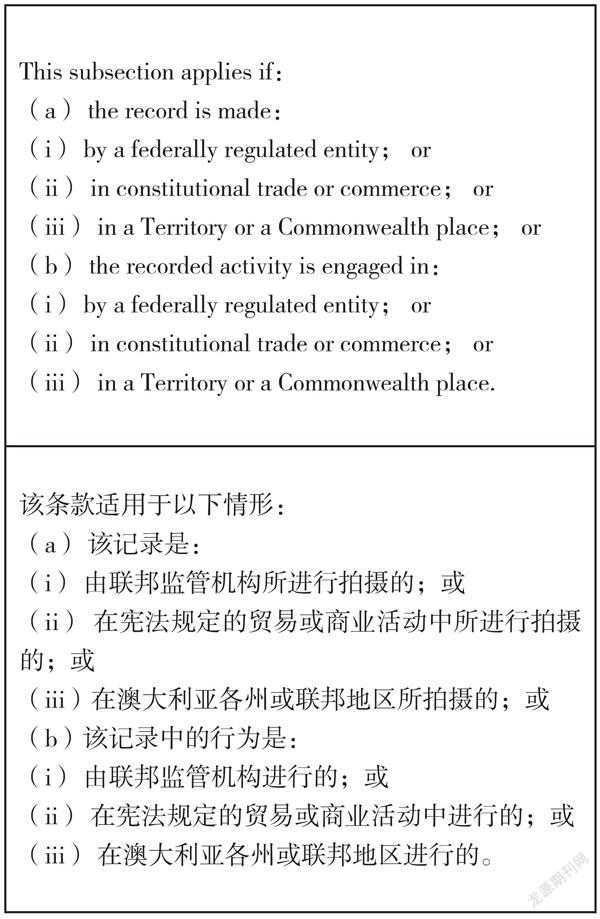

奈達認為,在翻譯的過程中,傳達的意義是最重要的,形式其次,因為過于注重形式可能會導致譯文失去源語的意義,但這在法律文本中是不允許的。由此李克興提出了靜態(tài)對等的翻譯原則。真正的靜態(tài)對等的譯本要求深層意思、表層意思、語言結構、風格、格式與原文的這些方面完全對等。大量法律文本都是按照一定格式寫成的。對于源文本這類格式,譯者也不可以作任何靈活的變更。例如:

這里的分項語句源語文本對某一條例進行細化和說明,格式為一個主句下接多個句子,從而對該主題進行解釋。那么在翻譯時,我們也不能將此處的分項語句修改為其他格式或是任意斷句。要在保證忠實內容的基礎上忠實原文的格式。法律文本不是供讀者欣賞的文學作品。因此,功能理論應用于法律翻譯具有一定的局限性,那么可以采用靜態(tài)對等的策略進行翻譯,將二者相結合,使法律文本的翻譯達到全面的對等。

3 結語

法律文本的翻譯具有特殊的使命和要求,即達到多方面的對等,傳達具有相同法律效力的內容。本篇選擇的源語文本是澳大利亞1995年頒布的動物保護法的修正案,是彌補已有法律的漏洞,法律也在不斷地進步,那么法律的譯本也要具有絕對的權威和效力。功能理論應用于法律翻譯中既有一定的適用性,也有一定的局限性,雖然法律翻譯的特點是程式化,但我們可以靈活地運用翻譯策略,在翻譯中不斷比較、分析、思考,將源文本的內容更全面、嚴謹、準確地詮釋在譯文中。

參考文獻

[1]李克興. 大學生翻譯中的邏輯矛盾[J]. 外語教學與研究,1997(1): 48-54.

[2]李克興. 論法律文本的靜態(tài)對等翻譯[J]. 外語教學與研究,2010,42(1): 59-65,81.

[3]盧秋帆. 法律語言的模糊性分析[J]. 法學評論,2010,28(2): 20-26.

[4]Nord C. Translating as a Purposeful Activity: Functionalist Approaches Explained[M]. London: Routledge, 2014.

[5]Reiss K. Towards a General Theory of Translational Action: Skopos Theory Explained[M]. London: Routleolge, 2013.