家庭睡眠習慣調查在孤獨癥患兒睡眠評估中的信效度研究

吳文華 溫慧玲 郭碧華 黃肖霞 沈錦紅

清遠市婦幼保健院(清遠 511500)

孤獨癥譜系障礙(autism spectrum disorders,ASD)是由神經發育障礙導致的以社交交流障礙、重復刻板的興趣及行為模式、感知覺異常為主要特征的疾病。美國疾病控制和預防中心公布的數據顯示,ASD患病率在過去的10余年呈現逐漸上升的趨勢(2006年為1/110,2020年為1/54)[1];國內報道患病率約為1%。研究顯示60%~86%的ASD患兒共患一種或多種睡眠問題,是正常發展兒童的2~3倍[2]。睡眠問題可加重ASD患兒的刻板行為、多動、易激惹、攻擊行為、注意缺陷和社交等問題,嚴重影響患兒核心功能的恢復,故對ASD患兒的睡眠評估顯得尤為重要[3]。我國目前常用的ASD患兒睡眠評估量表是兒童睡眠習慣調查問卷(children’s sleep habit questionnaire,CSHQ),其能反應患兒睡眠抵觸、入睡延遲、睡眠持續時間、睡眠焦慮、夜醒、異態睡眠、睡眠呼吸障礙、白天睡眠,該量表起初設計用于正常發展兒童,研究人員在ASD患兒中也檢驗了其信效度,該量表信效度雖良好,但其主要評估了患兒的睡眠行為表現,未能考慮到ASD的核心癥狀和未能評估患兒的睡眠習慣[4-5]。Malow[5]等于2009年基于ASD患兒核心癥狀而研發的家庭睡眠習慣調查(family inventory of sleep habits,FISH),該量表用于評估ASD患兒的睡眠衛生習慣,其在國外應用信效度良好,但尚未在國內驗證。本研究將對FISH評估中國ASD患兒睡眠的信效度進行檢驗。

1 資料與方法

1.1 研究對象

隨機抽取2019年1月—2020年12月在清遠市婦幼保健院兒童語言行為科康復干預的2~6歲的ASD共患睡眠障礙患兒。入選標準:①患兒須同時符合2013年美國精神醫學協會發布的《精神障礙診斷與統計手冊(第五版)》和2014年《國際睡眠障礙分類(第三版)》睡眠障礙診斷標準[6-7];②年齡2~6歲,性別不限;③1個月內未服用外源性褪黑素、抗精神病、鎮靜及催眠藥;④監護人自愿讓患兒參加本研究且能夠配合研究,并簽署研究知情同意書。最終確定199例ASD共患睡眠障礙患兒,其中男170例,女 29例,平均年齡(3.70±2.33)歲。

1.2 研究工具

1.2.1 FISH[5]:該量表由美國范德堡大學Malow等于2009年基于ASD患兒核心癥狀而研發,用于評估2~10歲ASD患兒睡眠衛生問題。FISH有兩個版本,其一是12項,另一個為22項睡眠習慣調查。因臨床工作中FISH 12項運用較為廣泛,本文僅對其進行信效度檢驗。FISH 12項收集患兒白天習慣、入睡前習慣、睡眠環境、睡眠常規以及睡前父母行為五方面的內容。對于每一個條目,照顧者指出患兒最近一個月內這種情況發生的頻率(從不1分;偶爾2分;有時3分;通常4分;總是5分)。總分12~60分,得分越高表明睡眠習慣越好;其國外研究顯示信效度良好[7]。國內可見其中文版,但未見信效度報道[8]。

1.2.2 CSHQ:由李生慧、金星明等[9]根據Judith A. Owens[4]2000年研發的版本修訂而成。該量表共有45個題目,用于評估ASD患兒的睡眠問題。該量表從8個維度反映兒童睡眠情況,分別為睡眠抵觸,入睡延遲,睡眠持續時間,睡眠焦慮,夜醒,異態睡眠,睡眠呼吸障礙,白天睡眠。

1.3 研究方法

1.3.1 研究程序 隨機抽取2~6歲的ASD共患睡眠障礙患兒199例,患兒的照顧者同時完成FISH和CSHQ,間隔2周后照顧者再次同時完成上述問卷。

2 結 果

2.1 FISH的結構效度

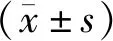

患兒性別經卡方檢驗,差異有統計學意義(χ2=97.09,P<0.05)。采用AMOS 24.0 對樣本中(n=199)數據進行驗證性因素分析,結果表明FISH 在ASD共患睡眠障礙中的的五因素模型擬合良好(χ2=79.05,df=44,χ2/df=1.80,P<0.001,SRMR=0.06, GFI=0.94,IFI=0.89, RMSEA=0.06)。因此,經驗證后的FISH包括12個項目的5個分量表:白天習慣(2個項目,因子載荷為0.36~0.61)、入睡前習慣(3個項目,因子載荷為0.45~0.64)、睡前環境(2個項目,因子載荷為0.58~0.65)、睡眠常規(2個項目,因子載荷為0.56~0.78)、睡前父母行為(3個項目,因子載荷為0.53~0.71)。采用Spearman相關性分析各因子之間的相關系數。結果見表1。從表1 可看出,白天習慣分別與入睡前習慣、睡眠環境、睡眠常規、睡前父母行為呈正相關,入睡前習慣分別與睡眠環境、睡眠常規及睡前父母行為呈正相關,睡眠環境與睡眠常規呈正相關,差異有統計學意義(P<0.05)。

表1 FISH五個維度之間的相關系數 (n=199)

2.2 同時效度

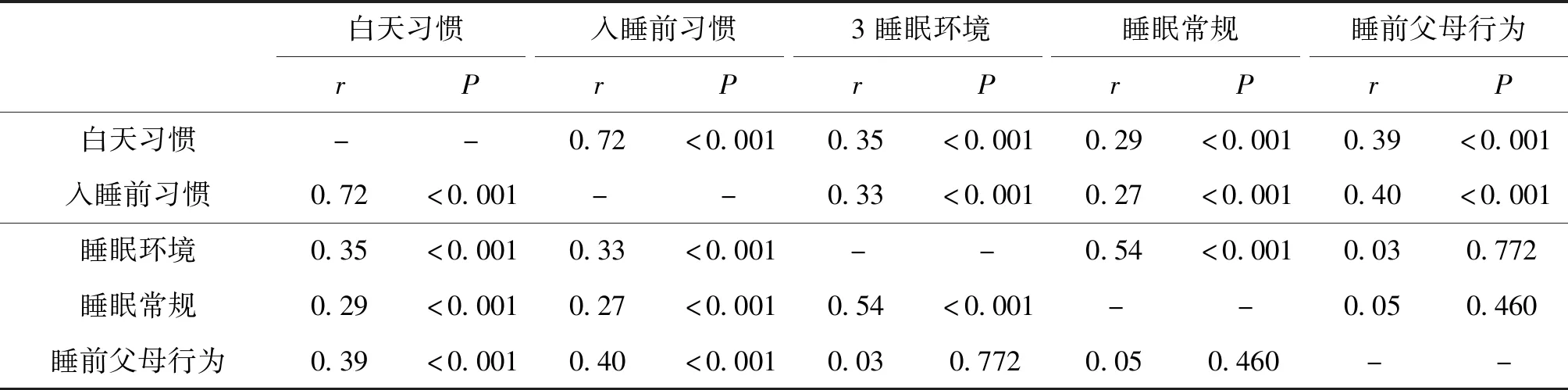

采用FISH評估ASD共患睡眠障礙患兒的睡眠習慣,用Spearman分析FISH各維度與CSHQ各維度之間的相關性,考察FISH各維度的同時效度。結果見表2。由表2可看出,FISH的白天習慣分別與CSHQ的入睡延遲、夜醒呈顯著負相關,與睡眠抵觸、異態睡眠、白天睡眠、總分呈低度負相關,差異均有統計學意義(P<0.05)。FISH的入睡前習慣分別與CSHQ的睡眠抵觸、睡眠焦慮、白天睡眠呈顯著負相關,與異態睡眠、睡眠呼吸障礙、總分呈低度負相關,差異均有統計學意義(P<0.05)。FISH的睡眠環境分別與CSHQ的入睡延遲、睡眠焦慮、夜醒呈低度負相關,差異有統計學意義(P<0.05)。FISH的睡眠常規分別與CSHQ的睡眠抵觸、入睡延遲、睡眠焦慮呈顯著負相關,差異有統計學意義(P<0.05)。FISH的睡前父母行為分別與CSHQ的睡眠抵觸、睡眠焦慮呈顯著負相關,與睡眠呼吸障礙、白天睡眠、總分呈低度負相關,差異均有統計學意義(P<0.05)。FISH總分與CSHQ總分呈顯著負相關,與睡眠抵觸、睡眠焦慮、異態睡眠、睡眠呼吸障礙、白天睡眠呈低度負相關,差異均有統計學意義(P<0.05)。

表2 FISH各維度與CSHQ各維度之間的相關性 (n=199)

2.3 預測效度

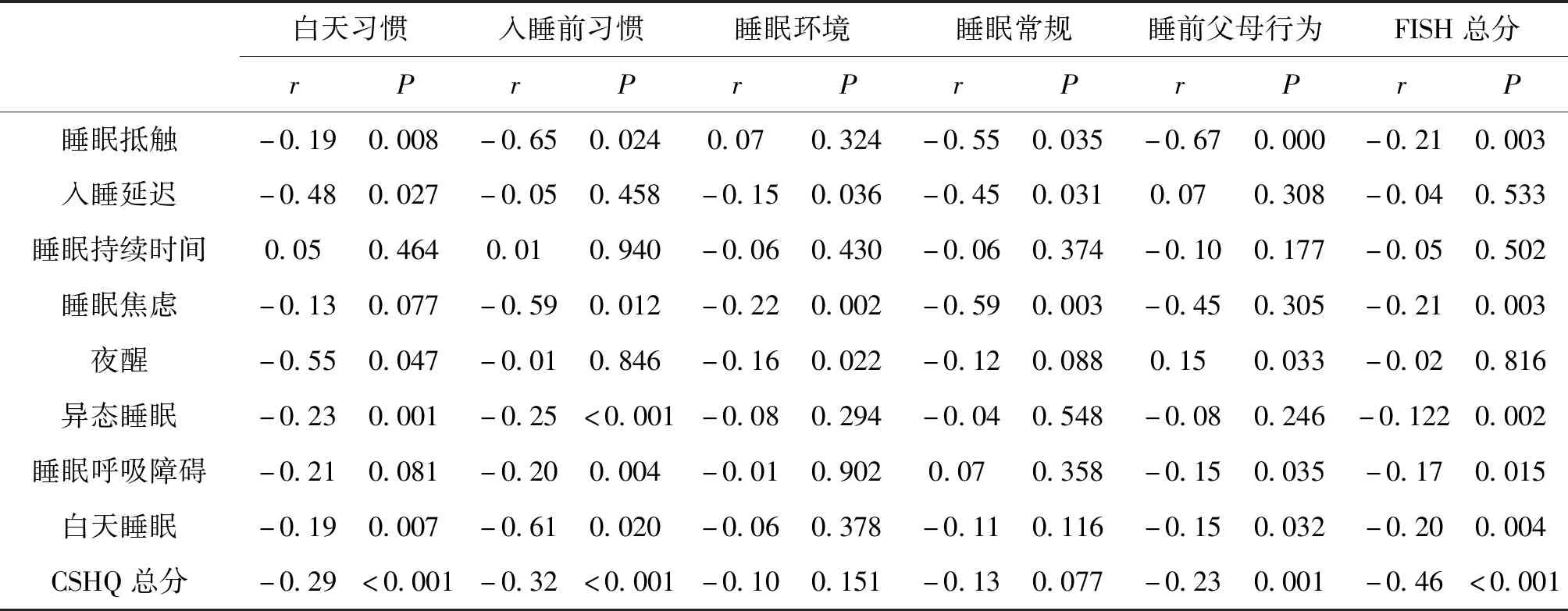

間隔2周后再次采用CSHQ對ASD共患睡眠障礙患兒的睡眠行為等問題進行評估,用Spearman分析FISH各維度與CSHQ各維度之間的相關性,考察FISH各維度的預測效度。結果見表3。FISH的白天習慣分別與CSHQ的入睡延遲、夜醒呈負相關,睡眠抵觸、睡眠焦慮、異態睡眠、白天睡眠、總分呈低度負相關,差異均有統計學意義(P<0.05)。FISH的入睡前習慣分別與CSHQ睡眠抵觸、入睡延遲、睡眠焦慮、白天睡眠呈負相關,與異態睡眠、睡眠呼吸障礙、總分呈低度負相關,差異均有統計學意義(P<0.05)。FISH的睡眠環境與CSHQ的睡眠焦慮呈顯著負相關,差異有統計學意義(P<0.05)。FISH的睡眠常規分別與睡眠抵觸、入睡延遲、睡眠焦慮呈顯著負相關,差異有統計學意義(P<0.05)。FISH的睡前父母行為分別與CSHQ睡眠抵觸、睡眠焦慮呈顯著負相關,與入睡延遲、睡眠持續時間、異態睡眠、睡眠呼吸障礙、總分呈低度負相關,差異均有統計學意義(P<0.05)。FISH總分與CSHQ的總分呈負相關,與睡眠抵觸、睡眠焦慮、異態睡眠、睡眠呼吸障礙呈低度負相關,差異有統計學意義(P<0.05)。

表3 FISH各維度與間隔2周評估的CSHQ各維度之間的相關性 (n=199)

2.4 內部一致性信度和重測信度

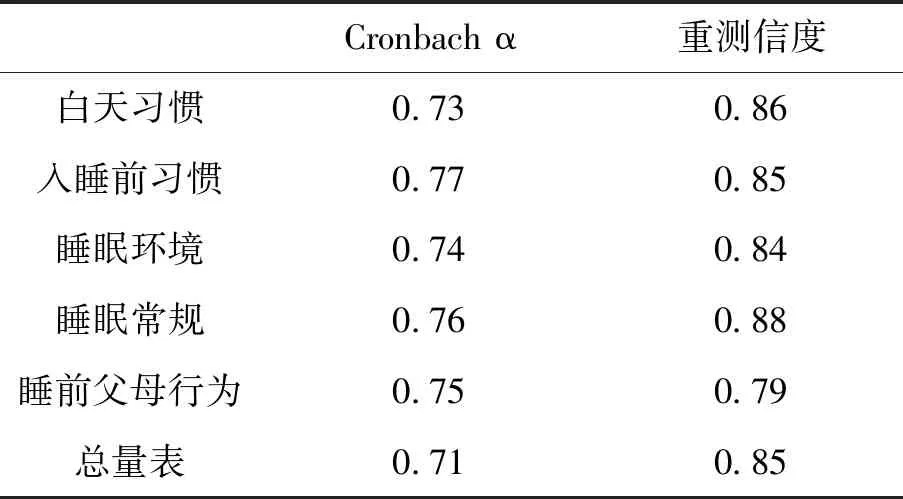

總量表的內部一致性信度為0.71,間隔2周后的重測信度為0.85。結果見表4。

表4 FISH內部一致性信度和重測信度 (n=199)

3 討 論

睡眠障礙是ASD的常見共患病之一,研究顯示,社交障礙及家庭睡眠習慣也會引起睡眠障礙[10-11]。國外研究顯示,FISH能基于ASD的核心癥狀而評估其睡眠習慣。本研究檢驗了Malow等[5]編制的FISH在中國ASD患兒睡眠評估中的信效度,對FISH的驗證性因素分析結果顯示,FISH五因素模型擬合良好,分別是白天習慣、入睡前習慣、睡眠環境、睡眠常規及睡前父母行為,且FISH各項目在其相應的因子上的載荷均大于0.36,表明該量表具有良好的結構效度。Malow等[5]認為FISH與CSHQ(一種已建立的睡眠行為測量方法)之間顯著相關性的發現為FISH的結構效度提供了支持。這與我們的研究結果相一致。

在FISH的同時效度和預測效度的驗證中,我們發現,FISH的五個因子與CSHQ的睡眠抵觸、入睡延遲、睡眠焦慮、夜醒、白天睡眠顯著負相關,差異均有統計學意義(P<0.05),現有的研究證明,減輕睡眠焦慮及抵觸,減少夜醒后,患兒更易形成良好的入睡前習慣及睡眠常規;固定的睡眠常規有助于患兒褪黑素的節律性分泌,使患兒獲得自然睡眠[12];這也與臨床實踐中良好的白天習慣和睡眠常規有助于患兒睡眠相一致。本研究中FISH總分與CSHQ總分呈顯著負相關(r=-0.46,P<0.05),這與Malow[5]等的研究中FISH總分與CSHQ總分呈負相關(r=-0.35,P<0.05)相一致。但FISH五因子與睡眠持續時間、異態睡眠、睡眠呼吸障礙則缺乏相關性,可能由于FISH只能量化睡眠衛生習慣,故其缺乏相關性。

本研究中FISH的內部一致性信度為0.71,各維度 Cronbachα系數均在0.73以上。間隔2周后再次對199例ASD共患睡眠障礙患兒進行重測,總量表的重測信度為0.85,各維度重測信度均在0.79以上。Malow[5]等對157名3~10歲兒童(包括93名ASD患兒及64名正常發展兒童)進行FISH信度進行檢驗,其結果顯示FISH在ASD患兒中的內部一致性信度(Cronbach α系數)為0.61,重測信度為0.82。故本研究結與國外研究結果相一致。

綜上,FISH在ASD患兒睡眠評估中具有良好的信度和效度,可作為ASD患兒的睡眠習慣的評估工具。