臥虎山水庫大壩自動化監測系統改造設計

李 炳,商 超,王 新

(1.濟南市水利建筑勘測設計研究院有限公司,山東 濟南 250100;2.濟南市水利工程服務中心,山東 濟南 250010)

水庫作為保障地區經濟社會發展的基礎設施,承擔著防洪、灌溉、供水和生態等多重功能,水庫大壩的安全是其發揮社會經濟效益的基礎,大壩安全監測是水利工程管理的一項重要工作[1]。臥虎山水庫位于濟南市南部山區仲宮鎮境內,錦繡川、錦陽川、錦云川三川匯流處的玉符河上游,屬黃河水系,是一座以防洪、城市供水為主,兼有灌溉、生態補源等綜合利用的大(2)型水庫。水庫始建于1958 年,先后經續建、擴建、除險加固、擴庫增容等達到現狀規模。水庫流域面積557 km2,流域內有104 國道、高速公路、京滬鐵路等重要交通樞紐,距濟南市區25 km,位置非常重要。

1 原有監測設施運行狀況及存在問題

1.1 大壩表面變形監測設施運行情況

2011 年除險加固工程結合壩北側山體滑坡監測,建設了壩后坡變形監測系統,該系統采用TCA2003 全站儀加棱鏡的自動化觀測模式,因場地限制及設備年久失修的原因,現狀觀測系統無法正常工作。

1.2 大壩滲壓監測設施運行情況

2004 年10 月完成大壩滲壓自動化監測系統的方案設計,并與2005 年7 月完工并交付使用,完成大壩滲壓原有大壩和溢洪道現場共設監測點28 處。

2012 年恢復運行的滲流監測系統從技術和防雷防干擾措施上進行了改進和加強,運行多年,由于滲壓計安裝時絕緣防水做法質量控制不嚴格等原因,造成斷面測點數據缺失,且部分測壓管存在淤積堵塞問題。

1.3 自動化監測系統運行情況

臥虎山水庫大壩安全監測系統于2005 年8月建成,系統采用三層“分層分布式”結構。第一層由分布在大壩各監測點的傳感器(GK4500AL)組成;第二層由分布在大壩兩端的兩套數據采集儀(MCU2380/20)組成;第三層由PC 微機和服務器構成的計算機局域網絡組成,2007 年8 月,遭遇了一次強雷擊,造成采集裝置的永久性損壞。

2 自動化監測系統設計的預期目標

大壩安全監測系統應以實現壩體安全和充分發揮工程效益為改造設計的總目標。

1)大壩重點監測斷面實現全天候監測和預警,其他部位周期性監測,在發現不穩定現象時及時分析,及時報警,提醒水庫管理人員和上級水管部門采取應急措施,以預防事故發生,保障下游人民群眾生命和財產安全。

2)對監測數據進行定期整理、分析,組織專業人員對大壩進行技術鑒定,根據監測數據和運行情況,及時調整系統運行方式,制定管理計劃。

3)對監測資料進行定期的整編,為大壩的安全運營、管理提供資料。

4)實現大壩安全監測的自動化。系統建成后,具有精度高、集成度高、自動化程度高、可靠性高、穩定性高等特點。實現數據計算、分析、預警自動化和遠程控制與分享。

3 監測系統改造設計方案

3.1 表面位移監測設計

1)設備選型。臥虎山水庫為東西狹長的形狀,水庫上游為錦繡川、錦云川、錦陽川三川匯集處,水庫下游為玉符河,水庫大壩依山而建,截河而成。根據現狀地形情況和規范要求,壩前沒有建設基準點和工作基點的條件,壩后民房、魚塘、高大樹木較多,建設基準點和工作基點需要進行遷占,資金投入高,難度大。

衛星導航定位技術(GNSS)具有測量精度高、頻率快、受環境影響小的優點,除在空間測量、地殼及工程建筑物的形變監測等領域得到廣泛應用外,在隔河巖水電站大壩監測、小浪底大壩監測等工程實例中均有應用。本方案根據水庫實際情況,通過設備選型,確定以北斗衛星導航系統為主,通過安裝GNSS 監測系統,實現水庫大壩表面位移監測的自動化。

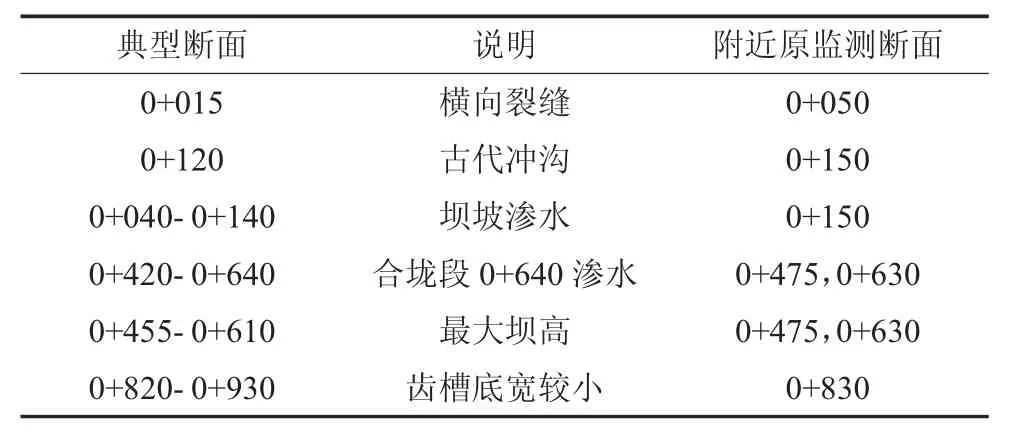

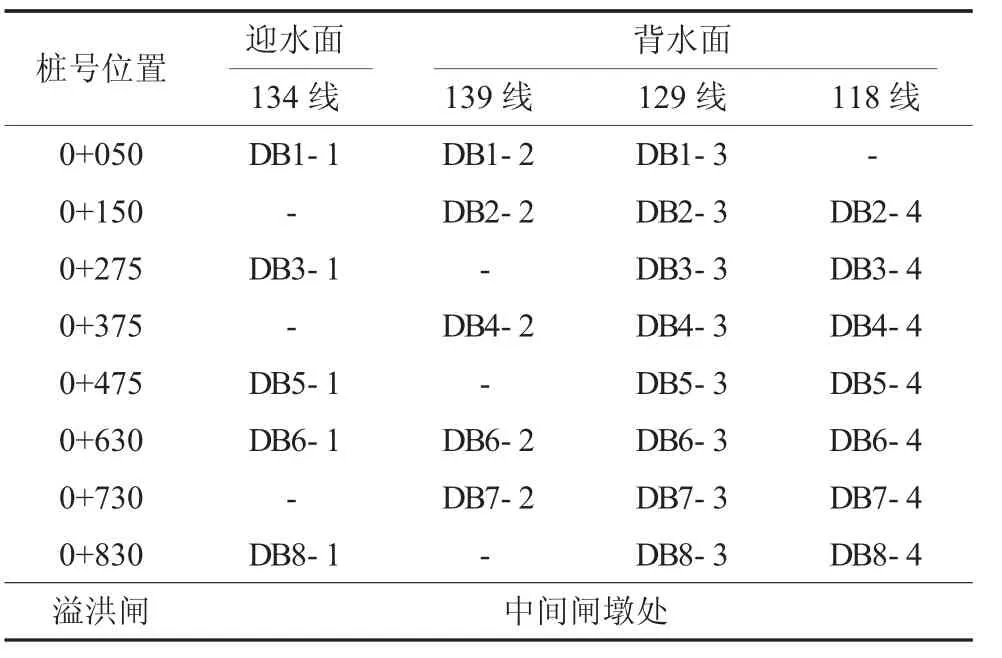

2)表面位移監測網的布設。根據《土石壩安全監測技術規范》要求,表面變形的橫向監測斷面通常選在最大壩高、合龍處、地形突變處、地質條件復雜處,一般不少于3 個,每個橫向監測斷面一般不少于4 個標點,測點在壩軸線方向上的間距,壩長大于300 m 時,宜取50~100 m[2]。鑒于規范要求,收集臥虎山水庫大壩的運行情況,現場勘查分析,確定監測斷面。大壩典型斷面及監測點分布情況見表1、表2 示。

表1 大壩典型斷面表

表2 大壩監測斷面及監測點布設表

3.2 滲壓監測設計

1)設備選型。滲壓設備需要滿足以下要求:

(1)對壩體、壩基和繞壩、繞溢洪道兩邊閘墩的滲流浸潤線數據能定時和不定時地自動采集和存儲。

(2)可對大壩、繞溢洪道兩邊閘墩的滲流作用狀況進行實時定性定量的簡明分析,實時顯示各監測斷面的滲流浸潤線,以及數據報表等。

(3)對大壩滲流安全實時預報和報警。目前,大壩滲壓監測大多采用投入式傳感器、激光超聲測距式、光纖傳感式、浮子式等方式。

根據水庫的實際情況,通過調研選擇國內開發的集水位智能感知、主動跟蹤、數據采集處理、網絡數據傳輸等一體化設計的跟蹤式智能滲壓計。

2)測壓管布設。臥虎山水庫大壩已建成運行多年,考慮到現狀測壓管監測斷面布設比較合理,為避免新建測壓管對大壩穩定性的影響,破壞大壩整體性,測壓管的布設應沿用原有位置。

3)測壓管沖洗及穩定性測試。現狀測壓管使用了5 年時間,部分測壓管存在淤積堵塞問題,為保證系統的正常運行,按要求對28 只測壓管管內淤積的泥土進行沖洗。測壓管內淤泥沖洗干凈后,再次測量其測壓管的長度、管內水深和記錄測量的時間。

3.3 自動化系統設計

1)系統組成。管理中心由監控工作站,短信接受單元及軟件組成;監測點由GNSS 接收機、滲壓計、監測設備、采集終端及保護裝置組成,現場采用輸電線路和太陽能組合供電,通過光纜進行數據傳輸,后臺集中在管理處的控制室進行數據接收和顯示存儲處理。

后臺系統利用.net 框架平臺在數據訪問、通信、分層等方面的技術優勢,將大壩安全管理軟件打造成界面可視、系統可升級、模塊可刪減增加、可隨設備的更新擴展、可與省市平臺對接共享的自動化系統。

2)系統功能如下:

(1)系統自動分析自動報表。定時和實時數據采集,也可以設定采集頻率、在線監控,對采集到的數據及時進行異常值檢驗、測值換算、越限報警等,繪制監測數據變化曲線圖,分析大壩動態變化趨勢,形成《土石壩安全監測資料整編規程》要求的大壩安全監測報告。

(2)數據備份儲存。平臺具有云儲存、自帶磁盤、打印、拷貝、導入導出等多種備份方式,自動或人工定期或不定期備份,并可將數據導出至表格或文本格式文件,保證監測數據和資料的長期保存。

(3)預警值設置,超限報警。在線監控,對采集到的數據及時進行異常值檢驗、測值換算、越限報警等,當監測值接近或動態趨勢接近限值時,通過手機短信、警報通知管理人員,并縱向報告上級主管部門,以采取快速可行的措施。

(4)人機交互。對系統的運行可實現無情況時自動運行,在運行出現故障時記錄事故原因及相應參數,暫停監測并通過人為干預解決運行故障優化監測系統。

4 系統運行分析

臥虎山水庫大壩自動化安全監測系統于2020 年3 月20 日開工建設,2020 年11 月20 日正式采集數據運行,現已經運行11 520 h。根據系統運行以來的所有歷史監測數據資料,以及運行、維護、維修情況記錄,計算系統平均無故障工作時間和數據缺失率,以檢測系統可靠性和長期穩定性。通過人工觀測與自動化監測設備采集的數據進行對比,以檢測自動化監測的精度。

選取2021 年1 月1 日至2022 年3 月15 日作為考核期,計算結果顯示平均無故障工作時間9780h,自動化系統各儀器的平均數據缺失率為0.05%,小于規范要求的3%[3],人工觀測數據和自動化監測數據差值滿足規范要求的精度指標,表明自動化系統自投入運行以來,其運行可靠性良好,可滿足工程自動化監測需要。

5 結 語

通過對臥虎山水庫大壩自動化安全監測系統的改造,解決了原來專業技術人員缺乏、設備老化陳舊、資料整理不規范的問題,使臥虎山水庫運行管理實現具有自動化、網絡化數據監測、處理和應用等信息化技術功能的現代化管理,為保障大壩安全運行及附近居民的生命財產安全起到重要作用。

本次自動化監測系統的改造將先進的傳感器、數據采集與處理、通信、計算機技術、巖土工程、水工結構等學科的現代理論和工程實踐經驗融為一體,對其他土石壩水庫的安全監測建設具有一定的參考意義。