進(jìn)口競爭、生產(chǎn)率異質(zhì)性與企業(yè)創(chuàng)新*

張 輝 吳唱唱 閆強(qiáng)明

(北京大學(xué)經(jīng)濟(jì)學(xué)院 北京 100871)

一、引 言

改革開放以來,我國國內(nèi)市場開放程度不斷提高,進(jìn)口壁壘不斷下降。1998年中國平均關(guān)稅水平為17.3%,截至2019年已降至約7.5%。自2021年起,我國對883項商品實施低于最惠國稅率的進(jìn)口暫定稅率,并從2021年7月1日起對176項信息技術(shù)產(chǎn)品的最惠國稅率實施第六步降稅。作為新時期下高水平對外開放的重要組成部分,擴(kuò)大進(jìn)口不僅是外貿(mào)政策,更已成為當(dāng)前我國對外開放整體戰(zhàn)略的重要抓手和引領(lǐng)性政策。進(jìn)口市場的不斷開放,一方面為本土企業(yè)更好地適應(yīng)全球化競爭提供了機(jī)會和平臺,另一方面,跨國公司同類產(chǎn)品的涌入也將加劇本土市場的競爭程度,從而對本土企業(yè)的舊有商業(yè)模式和盈利能力造成挑戰(zhàn),并進(jìn)一步對本土企業(yè)創(chuàng)新能力的培育帶來壓力和動力。

目前學(xué)界在對進(jìn)口競爭與企業(yè)創(chuàng)新影響的研究上還尚未形成統(tǒng)一的結(jié)論,如Bloom等(2015)和Autor等(2020)兩篇文章的結(jié)論就截然不同。前者認(rèn)為進(jìn)口競爭可以通過提升企業(yè)內(nèi)部技術(shù)水平以及促進(jìn)人力資本向高科技行業(yè)的轉(zhuǎn)移,提升歐洲國家的專利產(chǎn)出和研發(fā)投入水平;但后者發(fā)現(xiàn)面對激烈競爭對本土市場份額和利潤的蠶食,美國企業(yè)不得不通過削減包括研發(fā)投入在內(nèi)的經(jīng)營支出來維持生存,從而抑制了美國企業(yè)的創(chuàng)新活動。即使聚焦中國市場,現(xiàn)有研究結(jié)論也并不一致。Liu等(2021)利用行業(yè)關(guān)稅和企業(yè)專利數(shù)據(jù)發(fā)現(xiàn)進(jìn)口競爭通過熊彼特效應(yīng)(Schumpeterian effect)對中國制造業(yè)的創(chuàng)新造成了不利的影響;Ding等(2016)則認(rèn)為在面臨進(jìn)口競爭時,逃離競爭效應(yīng)(escaping competition effect)會驅(qū)使企業(yè)進(jìn)行更多的異質(zhì)性創(chuàng)新,從而促進(jìn)企業(yè)的創(chuàng)新行為。

基于以上結(jié)論的差異,本文認(rèn)為,不同企業(yè)生產(chǎn)率水平的異質(zhì)性可能是理解上述分歧的重要原因。由于創(chuàng)新本身的長期性、風(fēng)險性以及高度的不確定性(吳延兵,2012),不同生產(chǎn)率水平的企業(yè)創(chuàng)新成功的概率存在較大差異,且由于各企業(yè)面臨的市場環(huán)境和自身議價能力不同,企業(yè)在選擇是否進(jìn)行創(chuàng)新時,其考慮的成本收益函數(shù)也存在差異,從而會直接影響企業(yè)創(chuàng)新的激勵。因此,本文試圖在異質(zhì)性企業(yè)的理論模型框架下,通過引入不同生產(chǎn)率水平企業(yè)研發(fā)創(chuàng)新的成本收益分析,探討異質(zhì)性企業(yè)在面臨進(jìn)口競爭時各自的權(quán)衡取舍,進(jìn)而考察在進(jìn)口競爭的沖擊下本土企業(yè)的創(chuàng)新行為,希冀從理論和實踐的角度為進(jìn)一步厘清進(jìn)口競爭與本土企業(yè)創(chuàng)新之間的關(guān)系提供分析和借鑒。

具體而言,本文可能的研究邊際貢獻(xiàn)如下:第一,基于企業(yè)生產(chǎn)率異質(zhì)性,通過構(gòu)建理論模型并利用2000—2013年的海關(guān)貿(mào)易數(shù)據(jù)和企業(yè)專利數(shù)據(jù)對進(jìn)口競爭帶來的創(chuàng)新影響及其機(jī)制進(jìn)行分析和討論,豐富和補(bǔ)充了現(xiàn)有文獻(xiàn)的研究結(jié)論;第二,結(jié)合中國進(jìn)口結(jié)構(gòu)變化,從長期視角考察了進(jìn)口競爭對本土企業(yè)創(chuàng)新能力在不同歷史時期、發(fā)展階段下結(jié)構(gòu)性的演變趨勢,從而更為清晰地展示了進(jìn)口競爭的長期效應(yīng),讓本文的研究更具實踐針對性;第三,采用動態(tài)分解方法對行業(yè)創(chuàng)新產(chǎn)出增長效應(yīng)進(jìn)行拆分,探討了進(jìn)口競爭對行業(yè)整體創(chuàng)新產(chǎn)出和配置效率的影響,從異質(zhì)性影響帶來的企業(yè)分化和動態(tài)更替的角度進(jìn)一步完善了對進(jìn)口競爭產(chǎn)生的綜合經(jīng)濟(jì)后果的考察,為當(dāng)下全面深化開放和加強(qiáng)自主創(chuàng)新的政策實踐提供了參考。

二、文獻(xiàn)綜述

與本文直接相關(guān)的文獻(xiàn)為進(jìn)口競爭對企業(yè)創(chuàng)新的影響,但目前研究結(jié)論存在差異。Shu和Steinwender(2019)的綜述指出:進(jìn)口競爭對于發(fā)展中國家和歐洲大部分地區(qū)均表現(xiàn)出較為顯著的正向作用,但對北美地區(qū)的研究結(jié)論差異較大。部分文獻(xiàn)在以發(fā)達(dá)國家為研究對象進(jìn)行探討時,認(rèn)為進(jìn)口競爭對企業(yè)創(chuàng)新的影響是正向但不顯著的(De Loecker和Warzynski,2012)、非線性的(Aghion等,2005)或存在一定異質(zhì)性,如Chen和Steinwender(2021)認(rèn)為進(jìn)口競爭僅促進(jìn)了西班牙低生產(chǎn)率企業(yè)的創(chuàng)新;Hombert和Matray(2018)提出雖然來自中國的競爭導(dǎo)致美國企業(yè)銷售增長的放緩和盈利能力的下降,但這一影響對于在研發(fā)領(lǐng)域有大量投入的企業(yè)來說要小得多。因此,當(dāng)進(jìn)口競爭加劇時,一般企業(yè)會削減資本支出和就業(yè),而積累了大量研發(fā)儲備的企業(yè)可以繼續(xù)投資于資本和勞動力;劉志東和高洪瑋(2019)證明進(jìn)口競爭雖然降低了美國非核心產(chǎn)業(yè)的創(chuàng)新產(chǎn)出但并沒有抑制核心制造業(yè)企業(yè)的創(chuàng)新能力。

就中國市場來看,學(xué)界研究也因進(jìn)口競爭指標(biāo)度量的差異、研究方法和數(shù)據(jù)樣本的不同而存在迥異的結(jié)論。簡澤等(2014)和Brandt等(2017)以中國加入WTO為準(zhǔn)自然實驗,驗證了貿(mào)易自由化帶來的進(jìn)口競爭的加劇促進(jìn)了中國企業(yè)平均生產(chǎn)率的提高。而趙宸宇(2020)和Liu等(2021)則得出了相反的結(jié)論。二者分別利用進(jìn)口滲透率和中國加入WTO的關(guān)稅削減作為進(jìn)口競爭代理變量證明進(jìn)口競爭抑制了本國企業(yè)的創(chuàng)新效率和創(chuàng)新產(chǎn)出,不同的是趙宸宇(2020)認(rèn)為對于高生產(chǎn)率企業(yè)和國際化企業(yè),進(jìn)口競爭對其創(chuàng)新效率的負(fù)向影響相對較弱,而Liu等(2021)則認(rèn)為進(jìn)口競爭對高生產(chǎn)率企業(yè)創(chuàng)新產(chǎn)出的抑制效應(yīng)更強(qiáng)。除了絕對的正負(fù)向效應(yīng),還有部分文獻(xiàn)從生產(chǎn)率、規(guī)模等企業(yè)自身差異、距離前沿技術(shù)水平、進(jìn)口來源國差別、貿(mào)易方式不同等角度探討了進(jìn)口競爭的異質(zhì)性影響。Ding等(2016)證明進(jìn)口競爭促進(jìn)了中國高生產(chǎn)率、接近世界技術(shù)前沿行業(yè)的企業(yè)的技術(shù)創(chuàng)新;張杰和鄭文平(2017)發(fā)現(xiàn)進(jìn)口促進(jìn)了中國一般貿(mào)易企業(yè)的創(chuàng)新活動,但抑制了加工貿(mào)易企業(yè)的創(chuàng)新活動,且與發(fā)達(dá)國家開展的進(jìn)出口貿(mào)易均對中國本土企業(yè)的創(chuàng)新活動造成了顯著的抑制效應(yīng)。

此外,從機(jī)制上來看,現(xiàn)有研究對非線性影響的討論大多源于Aghion等(2005)對競爭和創(chuàng)新關(guān)系的論述,即一定程度上的競爭有利于打破壟斷,促進(jìn)企業(yè)的創(chuàng)新(競爭效應(yīng));但當(dāng)競爭程度過強(qiáng)時,又會導(dǎo)致企業(yè)市場份額下降、利潤下降,從而不利于企業(yè)的創(chuàng)新(熊彼特效應(yīng)),前述研究大多采用了這一分析框架。而且,由于進(jìn)口競爭事實上屬于貿(mào)易理論的一支,且創(chuàng)新與企業(yè)效率的提升、產(chǎn)品質(zhì)量等密切相關(guān)。因此,多數(shù)貿(mào)易理論也可以對進(jìn)口競爭和創(chuàng)新關(guān)系進(jìn)行解釋。例如,進(jìn)口競爭可以通過技術(shù)溢出(Coe和Helpman,1995)促進(jìn)東道國的研發(fā)創(chuàng)新;進(jìn)口競爭可以通過提供更高質(zhì)量的中間品(B?ler等,2015)以及引導(dǎo)企業(yè)間的優(yōu)勝劣汰(簡澤等,2014;毛其淋和許家云,2016;Brandt等,2017)促進(jìn)企業(yè)的創(chuàng)新等,本文的理論和實證部分也參考了這些研究。

三、理論模型

(一)模型設(shè)定

本文模型基本設(shè)定參考余淼杰和智琨(2016)建立兩國模型,分別為“本國”(用H表示)和“外國”(用F表示)。每個國家的家戶連續(xù)分布在(0,1)內(nèi),家戶為企業(yè)提供勞動力。每個企業(yè)在壟斷競爭的市場結(jié)構(gòu)下生產(chǎn)一種產(chǎn)品,不同企業(yè)有生產(chǎn)率的異質(zhì)性。

1.偏好與需求

H國代表性家戶的超對數(shù)支出函數(shù)為:

其中,代表要達(dá)到效用水平的最小支出,集合Δ為H國消費者能夠消費的所有商品集合,為該集合的測度。p是商品的價格,表示商品間的替代性且>0。

2.生產(chǎn)及企業(yè)決策

企業(yè)在面對外部競爭沖擊時,可選擇是否進(jìn)行創(chuàng)新升級,若企業(yè)進(jìn)行創(chuàng)新研發(fā)投入,則有一定概率會成功提升自身的生產(chǎn)率,從而鞏固其壟斷利潤;若不進(jìn)行創(chuàng)新研發(fā),則生產(chǎn)率不會改變,在競爭加劇情況下,其利潤可能會被蠶食。

H國和F國的市場是分割的,但一國企業(yè)可以將產(chǎn)品出口到另一國的市場中。企業(yè)進(jìn)行出口的唯一成本是貿(mào)易成本。令和τ分別表示H國和F國企業(yè)的出口成本,>1,τ>1。若H國實行貿(mào)易自由化,降低進(jìn)口關(guān)稅或設(shè)置較少的關(guān)稅壁壘,則相當(dāng)于F國的貿(mào)易成本τ下降,F(xiàn)國所面臨進(jìn)口競爭加劇。

(1)企業(yè)投資前的定價和利潤。企業(yè)最優(yōu)問題:

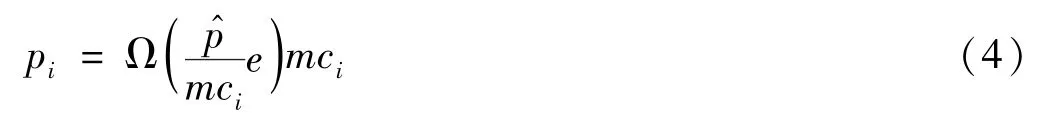

其中,mc為本國市場上出售產(chǎn)品的邊際成本。定義為函數(shù)(Ω)=Ω的反函數(shù),Ω(·)>0,Ω(·)<0,Ω(0)=0,Ω()=0。

可解得:

記μ為商品的成本加成,則有:

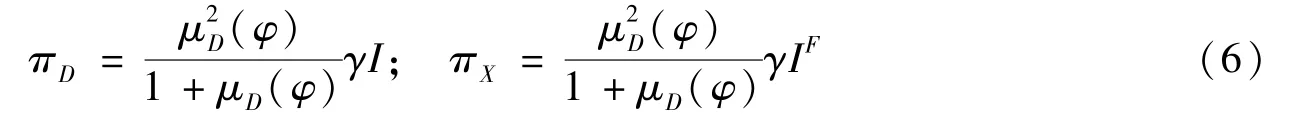

本國僅供國內(nèi)市場的企業(yè)和出口企業(yè)的利潤分別為

則可推出:

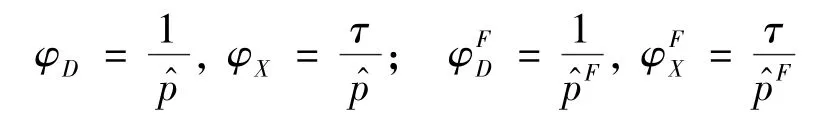

即外國出口企業(yè)與本國內(nèi)銷企業(yè)均在本國市場上進(jìn)行競爭,φ也刻畫了國內(nèi)企業(yè)的競爭程度,φ越高說明企業(yè)在本國國內(nèi)市場進(jìn)行銷售所需達(dá)到的生產(chǎn)率水平越高,本國國內(nèi)產(chǎn)品市場的競爭越激烈。τ既是外國企業(yè)的出口成本也衡量了本國的進(jìn)口貿(mào)易成本,即本國的貿(mào)易自由化程度。本國貿(mào)易成本τ降低后,更多的外國企業(yè)將涌入本國市場,加劇本國國內(nèi)市場產(chǎn)品競爭程度,使得本國國內(nèi)企業(yè)生產(chǎn)率閾值φ上升。

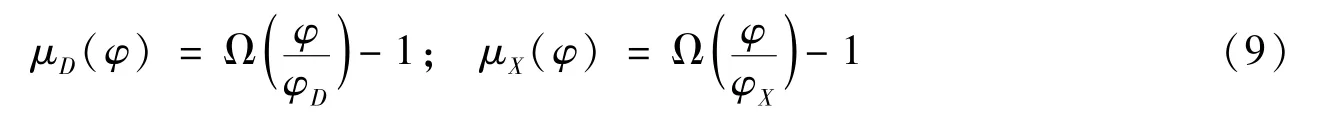

進(jìn)一步地,我們可以利用企業(yè)在不同市場所需達(dá)到的生產(chǎn)率閾值將企業(yè)的成本加成表示出來,則本國企業(yè)和外國企業(yè)的成本加成可分別表示為:

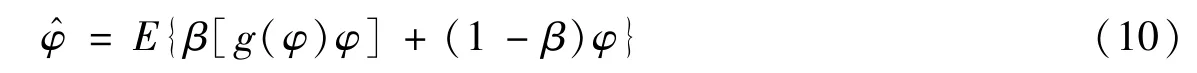

因此,從式(10)可以看出企業(yè)研發(fā)后生產(chǎn)率提升的大小取決于企業(yè)本身的生產(chǎn)率和研發(fā)投入強(qiáng)度,且企業(yè)研發(fā)需投入固定成本。

(二)均衡

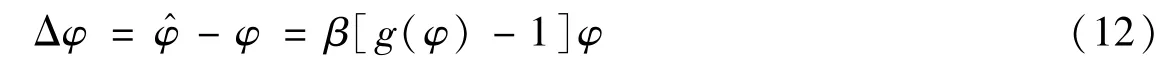

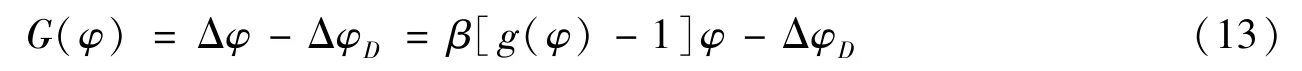

根據(jù)式(9)將本國貿(mào)易自由化沖擊也即進(jìn)口競爭加劇所帶來的本國企業(yè)國內(nèi)市場生產(chǎn)率閾值變動記作Δφ,則:

令Δφ表示本國企業(yè)在選擇進(jìn)行研發(fā)投入后其生產(chǎn)率的變化值,則:

令()表示企業(yè)研發(fā)行為和進(jìn)口競爭導(dǎo)致的生產(chǎn)率相對變化,則有:

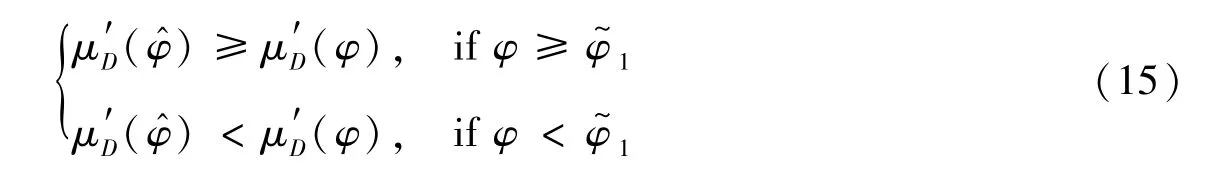

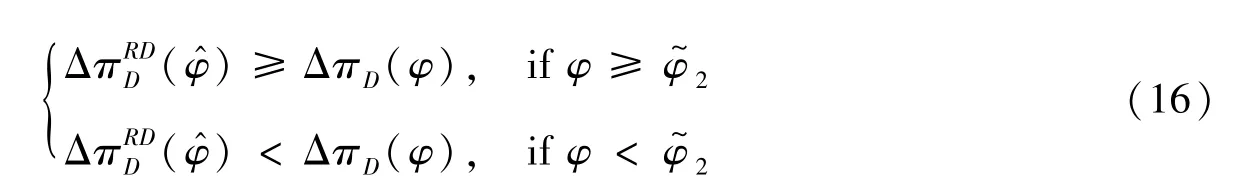

得益于生產(chǎn)率優(yōu)勢,高生產(chǎn)率企業(yè)的學(xué)習(xí)能力更強(qiáng)、創(chuàng)新基礎(chǔ)更為雄厚,因此研發(fā)活動對企業(yè)的生產(chǎn)技術(shù)和生產(chǎn)效率的提升更為明顯,相應(yīng)研發(fā)創(chuàng)新帶來的邊際收益也更高,企業(yè)的成本加成提升幅度也更大。而對于低生產(chǎn)率企業(yè)來說,其創(chuàng)新能力和研發(fā)基礎(chǔ)都相對薄弱,與競爭者技術(shù)水平差距較大,即使通過研發(fā)創(chuàng)新也很難超越對手、扭轉(zhuǎn)競爭對其成本加成帶來的負(fù)向沖擊。由此可得推論1。

推論1:高生產(chǎn)率企業(yè)通過研發(fā)創(chuàng)新可以有效抵御進(jìn)口沖擊帶來的成本加成下行壓力;而低生產(chǎn)率企業(yè)即使通過研發(fā)創(chuàng)新也無法抵消進(jìn)口競爭加劇帶來的成本加成下行沖擊。

推論2:隨著進(jìn)口競爭的加劇,高生產(chǎn)率企業(yè)會增加其研發(fā)創(chuàng)新,而低生產(chǎn)率企業(yè)的創(chuàng)新激勵則會減少。

四、樣本、數(shù)據(jù)與變量描述

(一)數(shù)據(jù)說明

本文企業(yè)層面創(chuàng)新數(shù)據(jù)和財務(wù)信息數(shù)據(jù)分別來自中國專利數(shù)據(jù)庫和中國工業(yè)企業(yè)數(shù)據(jù)庫,貿(mào)易數(shù)據(jù)來自中國海關(guān)數(shù)據(jù)庫。首先,本文借鑒楊汝岱(2015)的方法對中國工業(yè)企業(yè)數(shù)據(jù)庫中的缺失值和異常值進(jìn)行插補(bǔ)和剔除,并將2003年前后的4位小類行業(yè)代碼調(diào)整統(tǒng)一。其次,根據(jù)Brandt等(2017),本文將海關(guān)數(shù)據(jù)庫中HS 6位碼層面的產(chǎn)品貿(mào)易數(shù)據(jù)加總至4位行業(yè)代碼層面,構(gòu)造每年的進(jìn)口貿(mào)易數(shù)據(jù)。最后,本文根據(jù)寇宗來和劉學(xué)悅(2020),以企業(yè)名稱為中介逐年匹配了2000—2013年的專利數(shù)據(jù)和工企數(shù)據(jù),并根據(jù)4位行業(yè)代碼匹配了行業(yè)層面進(jìn)口貿(mào)易信息。

(二)模型設(shè)定

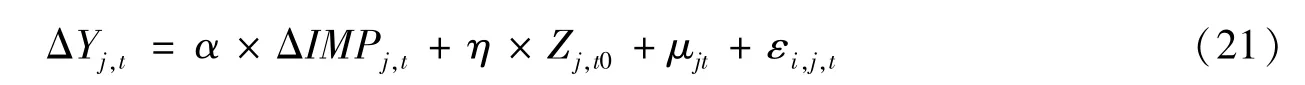

參考Bloom等(2015)的設(shè)定,本文的基準(zhǔn)回歸模型如下:

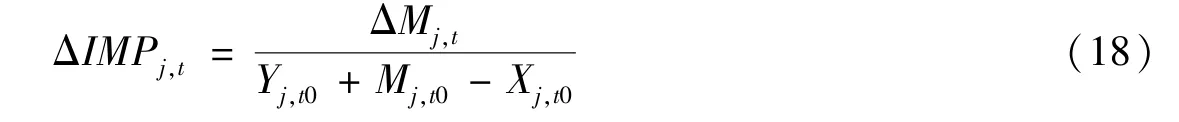

其中,ΔY為本文感興趣的因變量在(,-1)之間的新增數(shù)量,用企業(yè)每年的發(fā)明專利申請增量的對數(shù)值進(jìn)行衡量,即ln(1+ΔiPatent)。考慮到專利授權(quán)量往往存在一定的滯后性,而專利申請量相比授權(quán)量更能及時、準(zhǔn)確地反映企業(yè)當(dāng)期的研發(fā)活動情況,且發(fā)明專利作為三項專利類型中質(zhì)量最好、創(chuàng)造性和技術(shù)水平要求最高的專利類型,更能反映出企業(yè)實質(zhì)性創(chuàng)新能力,因此本文以企業(yè)發(fā)明專利申請量作為創(chuàng)新產(chǎn)出的代理變量。ΔIMP是進(jìn)口競爭的代理變量,借鑒Acemoglu等(2016)的設(shè)定,用中國4位制造業(yè)行業(yè)進(jìn)口滲透率的增量來表示,如式(18)所示。其中,ΔM是行業(yè)進(jìn)口貿(mào)易額在(,-1)之間的增量,ΔY、ΔM、ΔX分別為基期行業(yè)的產(chǎn)值、進(jìn)口貿(mào)易額和出口貿(mào)易額。

其中,lntfp是采用Levinsohn和Petrin(2003)的方法估算出的企業(yè)全要素生產(chǎn)率的對數(shù)值。LP半?yún)⒐烙嫹ㄍㄟ^建立參數(shù)關(guān)系和非參數(shù)關(guān)系可以有效解決傳統(tǒng)方法在測算全要素生產(chǎn)率時出現(xiàn)的樣本選擇和內(nèi)生性問題,同時相比Olley和Pakes(1996)方法中對代理變量(投資)和總產(chǎn)出正單調(diào)的要求,LP法用中間投入代替投資額作為代理變量,可以有效降低樣本數(shù)據(jù)量的損失,使整體估計更加準(zhǔn)確。

Z為企業(yè)和行業(yè)層面在基期的控制變量。Autor等(2020)等研究均指出貿(mào)易沖擊可能與行業(yè)的期前創(chuàng)新趨勢存在一定的相關(guān)性,并且諸如行業(yè)要素密集度、企業(yè)期前創(chuàng)新能力等特征都可能導(dǎo)致企業(yè)和行業(yè)在創(chuàng)新潛力方面存在系統(tǒng)性差異。因此,本文在實證模型中加入一系列與創(chuàng)新行為可能相關(guān)的期初企業(yè)特征,包括:以資產(chǎn)數(shù)衡量的企業(yè)規(guī)模(ln)、企業(yè)資產(chǎn)回報率()、資產(chǎn)負(fù)債率()、人均工資()、是否為國有企業(yè)的虛擬變量()和企業(yè)期初是否有過專利申請記錄的虛擬變量();以及包括期初行業(yè)勞資比率()、出口交貨值占比()和是否為高技術(shù)行業(yè)()在內(nèi)的行業(yè)層面期初控制變量。μ為2位行業(yè)與年份交互的固定效應(yīng),用于控制樣本期內(nèi)包括某些行業(yè)突然出現(xiàn)的技術(shù)變革、國家推行的鼓勵個別行業(yè)研發(fā)創(chuàng)新的創(chuàng)新政策在內(nèi)的行業(yè)層面的創(chuàng)新影響因素,以避免可能導(dǎo)致的內(nèi)生性問題。最后,本文將所有回歸標(biāo)準(zhǔn)差均在4位行業(yè)層面進(jìn)行聚類。

五、實證結(jié)果

(一)基準(zhǔn)回歸

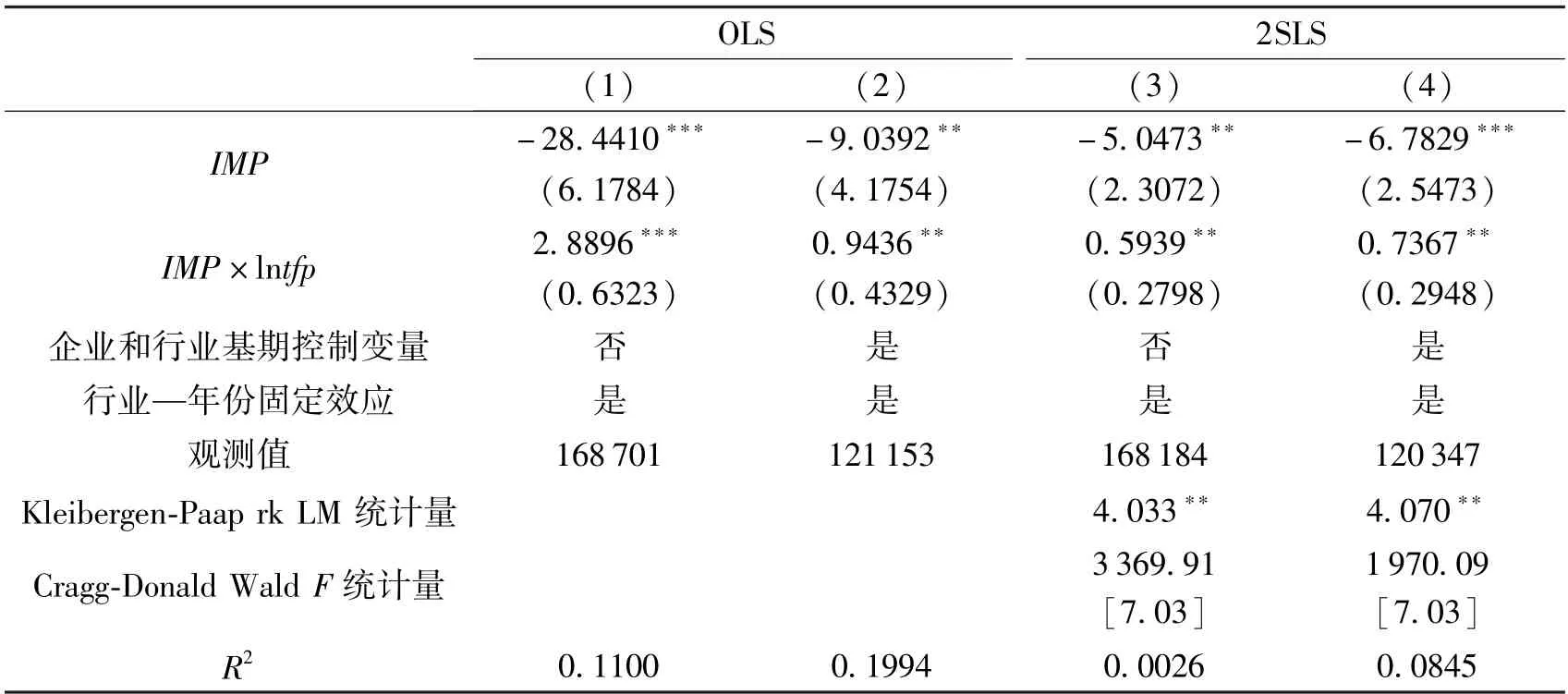

表1是本文的基準(zhǔn)回歸結(jié)果,所有回歸均納入了行業(yè)—年份交互的固定效應(yīng)并對標(biāo)準(zhǔn)差在4位行業(yè)層面進(jìn)行聚類。前兩列是根據(jù)式(18)的固定效應(yīng)回歸,后兩列是利用式(19)構(gòu)造的工具變量的2SLS回歸。其中,第(1)、(3)列并未加入企業(yè)和行業(yè)控制變量,第(2)、(4)列則是控制了企業(yè)生產(chǎn)率和其他期初特征以及行業(yè)創(chuàng)新趨勢后的固定效應(yīng)回歸結(jié)果。回歸結(jié)果驗證了本文的理論假說,在納入進(jìn)口競爭與生產(chǎn)率交互項后,進(jìn)口競爭系數(shù)均顯著為負(fù),而生產(chǎn)率交互項系數(shù)則顯著為正。這說明在考慮了企業(yè)的生產(chǎn)率差異后,進(jìn)口競爭對本國不同生產(chǎn)率制造業(yè)企業(yè)的創(chuàng)新激勵存在異質(zhì)性影響。對于低生產(chǎn)率企業(yè)來說,由于成本加成會隨競爭的加劇而降低,熊彼特效應(yīng)主導(dǎo)了進(jìn)口競爭對企業(yè)創(chuàng)新的主要影響方向,來自國外的進(jìn)口競爭降低了低生產(chǎn)率企業(yè)的創(chuàng)新產(chǎn)出;但對于高生產(chǎn)率企業(yè)來說,通過研發(fā)創(chuàng)新企業(yè)可以抵御競爭加劇造成的成本加成的下降,因此企業(yè)通過研發(fā)創(chuàng)新來“逃離競爭”的意愿更加強(qiáng)烈。對比第(1)、(2)列,盡管核心解釋變量的系數(shù)方向和顯著性均一致,但在加入控制變量后系數(shù)絕對值減小了,說明若忽略企業(yè)和行業(yè)的期初特征可能存在遺漏變量導(dǎo)致的內(nèi)生性偏誤,致使對進(jìn)口競爭創(chuàng)新效應(yīng)的高估。

表1 進(jìn)口競爭對企業(yè)創(chuàng)新的基準(zhǔn)回歸

(二)內(nèi)生性處理

正如Autor等(2020)等文獻(xiàn)中指出進(jìn)口滲透率不僅反映了出口國的產(chǎn)品供給變化,還包含了國內(nèi)市場對進(jìn)口產(chǎn)品的需求變化,而那些遺漏的國內(nèi)市場需求因素可能會造成估計的偏差。因此本文利用中國貿(mào)易伙伴國的非中國出口供給數(shù)據(jù)構(gòu)造進(jìn)口滲透率的工具變量進(jìn)行2SLS回歸,結(jié)果如表1中第(3)、(4)列所示,與基準(zhǔn)回歸一樣,所有工具變量回歸均控制了行業(yè)與年份交互的固定效應(yīng)。從回歸結(jié)果的方向和顯著性來看,與基準(zhǔn)回歸基本一致,本文核心結(jié)論并沒有改變。但在系數(shù)絕對值上,工具變量交互項系數(shù)的絕對值變小了(即國內(nèi)需求因素對高生產(chǎn)率企業(yè)的正向效應(yīng)更大),說明內(nèi)需等因素導(dǎo)致的內(nèi)生性問題可能會造成對回歸結(jié)果的高估。

(三)穩(wěn)健性檢驗①穩(wěn)健性檢驗具體結(jié)果請見《經(jīng)濟(jì)科學(xué)》官網(wǎng)“附錄與擴(kuò)展”。

為了排除由于數(shù)據(jù)選擇、模型設(shè)定等因素可能帶來的內(nèi)生性問題,本文還分別從變量替換、樣本篩選、模型設(shè)定等角度進(jìn)行了一系列穩(wěn)健性檢驗。這里主要設(shè)計了以下六類測試方法:第一,用研發(fā)投入作為創(chuàng)新代理變量。考慮到企業(yè)間創(chuàng)新效率的差異,單從創(chuàng)新產(chǎn)出的角度可能并不能完全反映企業(yè)的創(chuàng)新意愿,因此在穩(wěn)健性檢驗中,本文利用取對數(shù)值處理后的研發(fā)投入增量作為企業(yè)創(chuàng)新的代理變量進(jìn)行回歸。第二,改變創(chuàng)新績效代理變量。盡管發(fā)明專利申請量可以較為準(zhǔn)確地反映出企業(yè)的創(chuàng)新產(chǎn)出規(guī)模,但無法體現(xiàn)企業(yè)的創(chuàng)新產(chǎn)出質(zhì)量。因此本文借鑒Aghion等(2015)等文獻(xiàn)最新使用的專利寬度法,利用專利寬度作為企業(yè)創(chuàng)新績效的代理變量,從創(chuàng)新質(zhì)量的角度對基準(zhǔn)回歸進(jìn)行穩(wěn)健性檢驗。第三,剔除樣本中的貿(mào)易中間商。考慮到進(jìn)口數(shù)據(jù)中包含有貿(mào)易中間商,而該類企業(yè)是專門從事進(jìn)出口業(yè)務(wù)的,計算進(jìn)口貿(mào)易額時包含此類貿(mào)易企業(yè)進(jìn)口額可能會夸大本土制造業(yè)企業(yè)實際所受到的進(jìn)口威脅程度,因此在穩(wěn)健性檢驗中,本文借鑒毛其淋和許家云(2016)的做法,剔除了海關(guān)貿(mào)易數(shù)據(jù)庫中企業(yè)名稱包含“進(jìn)出口”、“經(jīng)貿(mào)”、“貿(mào)易”、“科貿(mào)”、“外經(jīng)”等字樣的企業(yè)樣本,并重新計算行業(yè)的進(jìn)口滲透變化率。第四,利用2位行業(yè)貿(mào)易數(shù)據(jù)重新測度進(jìn)口滲透率。雖然相比4位行業(yè),2位行業(yè)的劃分相對粗糙,但其囊括范圍更廣,可以避免由于HS 6位產(chǎn)品碼與小類行業(yè)代碼轉(zhuǎn)換時無法一一對應(yīng)的樣本疏漏,在一定程度上修正樣本選擇帶來的內(nèi)生性偏誤問題。第五,利用高低生產(chǎn)率虛擬變量代替生產(chǎn)率連續(xù)變量作為企業(yè)異質(zhì)性考察標(biāo)準(zhǔn)。利用行業(yè)內(nèi)企業(yè)生產(chǎn)率中位數(shù)構(gòu)建高低生產(chǎn)率虛擬變量,并代入進(jìn)口滲透率交互項,可以更為直觀地考察進(jìn)口沖擊對高、低生產(chǎn)率企業(yè)創(chuàng)新產(chǎn)出的相對影響。第六,利用中國加入WTO準(zhǔn)自然實驗構(gòu)造的雙重差分模型(DID)重新進(jìn)行模型設(shè)定。考慮到進(jìn)口貿(mào)易沖擊可能與行業(yè)創(chuàng)新傾向之間存在一定相關(guān)性,為排除此類內(nèi)生性干擾,本文借助中國加入WTO這一準(zhǔn)自然實驗構(gòu)造4位行業(yè)進(jìn)口關(guān)稅稅率從2001年至2002年的下降量與中國加入WTO的年份虛擬變量(,2002年及之后取1,其他年份取0)交互項以及其與企業(yè)TFP的三重交互項作為核心解釋變量對本文結(jié)果進(jìn)行進(jìn)一步驗證。穩(wěn)健性檢驗結(jié)果表明,總體而言,進(jìn)口競爭的加劇對高生產(chǎn)率企業(yè)創(chuàng)新的影響仍然顯著為正,本文結(jié)論穩(wěn)健、可靠,不會隨外部條件的變化而發(fā)生根本性改變。

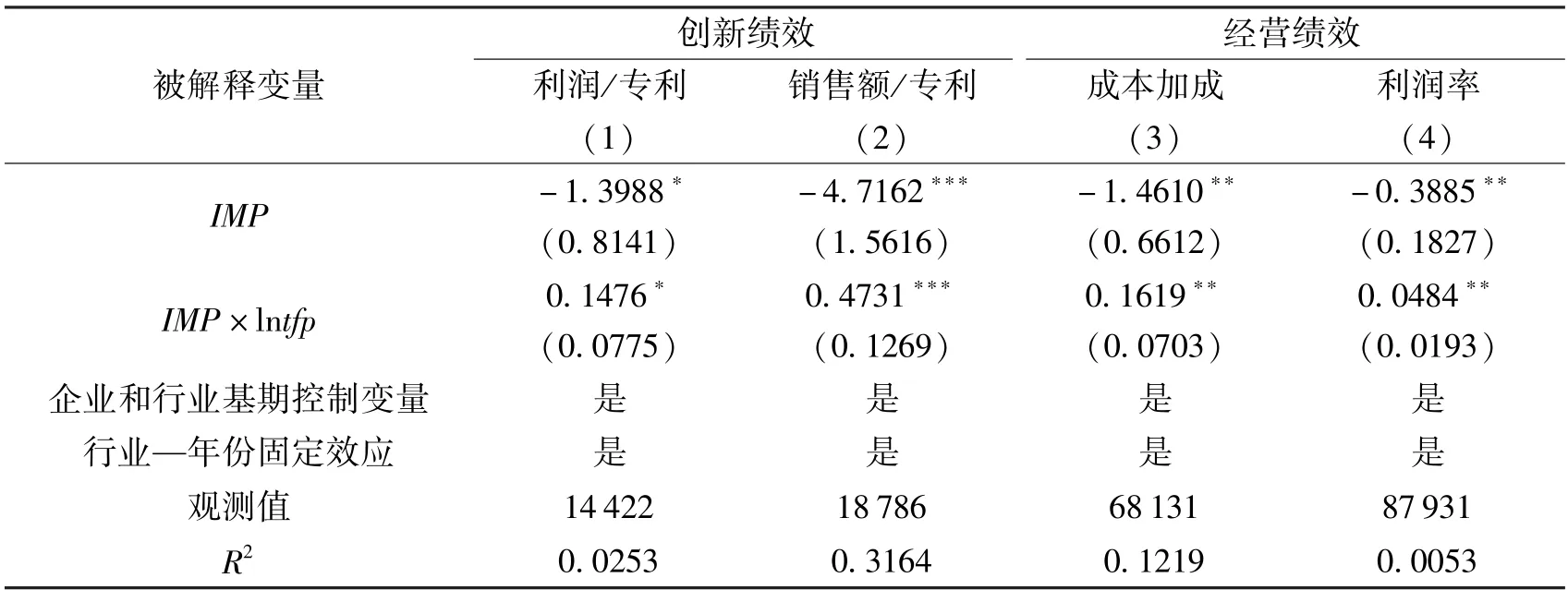

(四)機(jī)制檢驗

本部分將對理論模型中的核心機(jī)制進(jìn)行驗證。根據(jù)理論模型,不同生產(chǎn)率企業(yè)在面臨進(jìn)口競爭沖擊時會采取差異化研發(fā)創(chuàng)新行為的原因是其研發(fā)創(chuàng)新產(chǎn)生的創(chuàng)新績效的差異以及由此產(chǎn)生的經(jīng)營績效的不同。高生產(chǎn)率企業(yè)可以利用自身研發(fā)能力和創(chuàng)新積累的優(yōu)勢,通過研發(fā)創(chuàng)新帶來的邊際收益的提升來抵御進(jìn)口沖擊對其成本加成和利潤績效產(chǎn)生的負(fù)向影響,因此面對進(jìn)口競爭的加劇高生產(chǎn)率企業(yè)會增加其研發(fā)投入,而這一激勵效應(yīng)對于低生產(chǎn)率企業(yè)則并不明顯。為驗證這一機(jī)制,本部分分別利用利潤和銷售收入與發(fā)明專利申請量的比值所度量的創(chuàng)新邊際收益作為企業(yè)創(chuàng)新績效的代理變量,并參考De Loecker和Warzynski(2012)的方法,計算了企業(yè)的成本加成,將成本加成與利潤率作為企業(yè)經(jīng)營績效的代理變量,用其增量代替式(17)中創(chuàng)新增量進(jìn)行機(jī)制檢驗,結(jié)果如表2所示。可以看出,進(jìn)口競爭與生產(chǎn)率交互項系數(shù)均顯著為正,說明進(jìn)口競爭的加劇不僅提高了高生產(chǎn)率企業(yè)的創(chuàng)新邊際收益,使得高生產(chǎn)率企業(yè)邊際研發(fā)產(chǎn)出所獲得市場份額和利潤均有所提升;且顯著促進(jìn)了高生產(chǎn)率企業(yè)的成本加成和利潤率的提升,使得高生產(chǎn)率企業(yè)通過研發(fā)創(chuàng)新可以有效抵御進(jìn)口沖擊帶來的成本加成下行壓力,從而提升了高生產(chǎn)率企業(yè)通過研發(fā)創(chuàng)新“逃離競爭”的激勵。

表2 進(jìn)口競爭對企業(yè)創(chuàng)新的機(jī)制分析

六、進(jìn)一步討論:長期視角下進(jìn)口競爭創(chuàng)新效應(yīng)的影響

前文的理論模型和實證檢驗對進(jìn)口競爭與本土生產(chǎn)率異質(zhì)性企業(yè)創(chuàng)新行為之間的平均因果關(guān)系進(jìn)行了分析和討論,但這種簡單的平均分析忽略了兩者之間趨勢性和結(jié)構(gòu)性的變動關(guān)系。因此,在基準(zhǔn)回歸的基礎(chǔ)上,本部分試圖從長期視角出發(fā),對進(jìn)口競爭帶來的創(chuàng)新異質(zhì)性影響在不同歷史時期和發(fā)展階段下的變化趨勢,以及在引入企業(yè)更替和資源再配置的動態(tài)效應(yīng)后,對兩者之間的關(guān)系作更進(jìn)一步的探討。

(一)進(jìn)口競爭異質(zhì)性影響的長期變化趨勢

根據(jù)理論模型的推導(dǎo),本文證明了進(jìn)口競爭對于本土企業(yè)創(chuàng)新行為的影響存在生產(chǎn)率門檻,對于生產(chǎn)率高于門檻值的企業(yè),進(jìn)口競爭會提升其創(chuàng)新激勵;而對于低于生產(chǎn)率門檻的企業(yè),進(jìn)口競爭則沒有明顯的促進(jìn)作用。但基準(zhǔn)回歸的結(jié)論并不能說明在進(jìn)口競爭的持續(xù)沖擊下,本土企業(yè)創(chuàng)新能力的變化。事實上我國進(jìn)口結(jié)構(gòu)附加值的提升,必然使得激勵本土高生產(chǎn)率企業(yè)創(chuàng)新研發(fā)的進(jìn)口競爭來源也呈現(xiàn)出從低技術(shù)、低附加值商品向高技術(shù)、高附加值商品的轉(zhuǎn)變,相應(yīng)地本土市場上遭遇進(jìn)口沖擊的重點領(lǐng)域也由中低技術(shù)行業(yè)向高技術(shù)、前沿行業(yè)轉(zhuǎn)變。因此,區(qū)分進(jìn)口競爭對本土企業(yè)創(chuàng)新行為異質(zhì)性影響的生產(chǎn)率門檻也會不斷攀升,使得本土企業(yè)想要抵御沖擊所需達(dá)到的創(chuàng)新技術(shù)、創(chuàng)新效率和創(chuàng)新難度都在不斷升級,推動本土企業(yè)的研發(fā)活動也逐步向高價值產(chǎn)品轉(zhuǎn)化,從而實現(xiàn)本土企業(yè)創(chuàng)新能力的不斷提升。

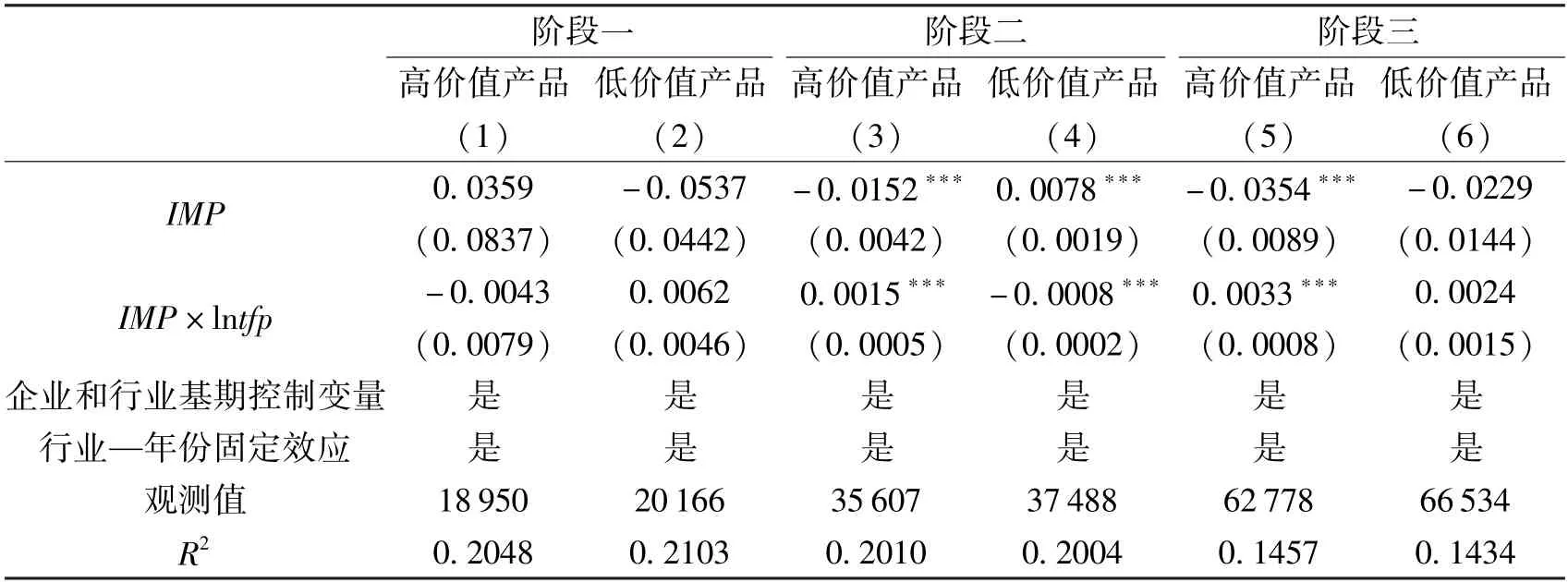

基于進(jìn)口結(jié)構(gòu)的變化趨勢,為驗證進(jìn)口競爭在不同階段下對國內(nèi)企業(yè)創(chuàng)新行為的異質(zhì)性影響,本文將樣本區(qū)間劃分為三個時間階段,分別是2001—2004年、2005—2008年和2009—2013年,并分別考察和對比了各個階段下不同技術(shù)結(jié)構(gòu)的進(jìn)口競爭沖擊對企業(yè)創(chuàng)新行為的異質(zhì)性影響變化,以及對不同技術(shù)水平行業(yè)內(nèi)企業(yè)的影響變化。

我們首先根據(jù)不同行業(yè)內(nèi)進(jìn)口產(chǎn)品價格的中位數(shù)將產(chǎn)品分為高價值產(chǎn)品和低價值產(chǎn)品,再分別構(gòu)建高、低價值產(chǎn)品進(jìn)口滲透率指標(biāo)作為不同技術(shù)結(jié)構(gòu)進(jìn)口競爭的代理變量,代入式(17)進(jìn)行回歸檢驗,結(jié)果如表3所示。在階段一高、低價值進(jìn)口競爭對本土高生產(chǎn)率企業(yè)的創(chuàng)新影響均不顯著;到了階段二高價值產(chǎn)品進(jìn)口競爭顯著促進(jìn)了本土高生產(chǎn)率企業(yè)的創(chuàng)新提升,而低價值產(chǎn)品進(jìn)口競爭則體現(xiàn)出了顯著的抑制效應(yīng);在階段三高價值產(chǎn)品進(jìn)口競爭對本土高生產(chǎn)率企業(yè)的創(chuàng)新推動作用依然顯著,而低價值進(jìn)口競爭的影響則不再顯著。從三個階段的結(jié)果對比可以明顯看出,高價值產(chǎn)品進(jìn)口競爭對本土高生產(chǎn)率企業(yè)創(chuàng)新的促進(jìn)作用不斷提升,說明隨著進(jìn)口結(jié)構(gòu)的升級和國內(nèi)經(jīng)濟(jì)發(fā)展階段的變化,本土企業(yè)創(chuàng)新動力的來源更多是高技術(shù)、高附加值商品進(jìn)口沖擊的激勵。

表3 不同類型進(jìn)口競爭對企業(yè)創(chuàng)新的時間趨勢分析

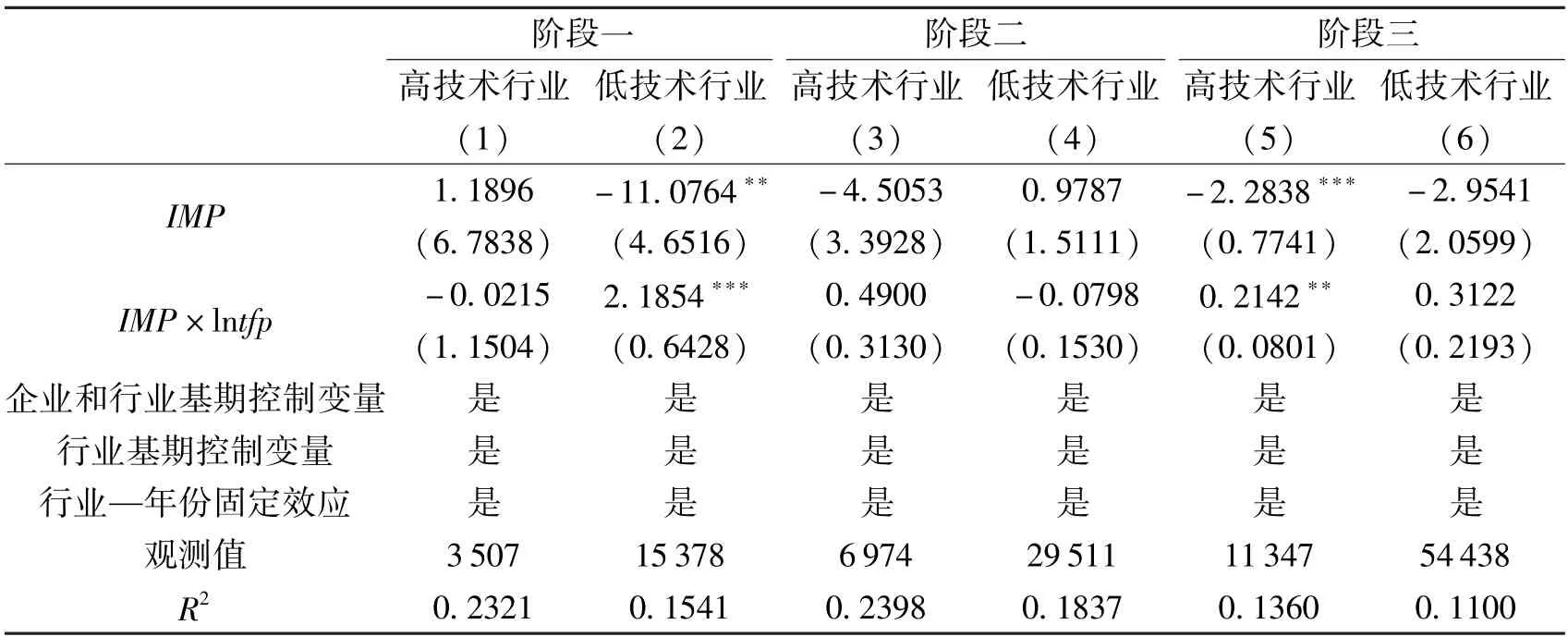

同時,我們還根據(jù)國家統(tǒng)計局發(fā)布的《高技術(shù)產(chǎn)業(yè)(制造業(yè))分類(2017)》標(biāo)準(zhǔn)將制造業(yè)產(chǎn)業(yè)劃分為高、低技術(shù)行業(yè),來考察不同時間階段下進(jìn)口競爭對本土不同技術(shù)水平行業(yè)內(nèi)企業(yè)創(chuàng)新行為的影響變化。從表4的結(jié)果可以看出,在階段一即我國加入WTO的早期階段,進(jìn)口競爭對本土高生產(chǎn)率企業(yè)創(chuàng)新行為的激勵作用主要存在于低技術(shù)行業(yè),這一方面是由于這一時期我國整體進(jìn)口結(jié)構(gòu)偏低,對中低技術(shù)產(chǎn)品進(jìn)口依賴較大,因此相比高技術(shù)行業(yè)本土低技術(shù)行業(yè)所受進(jìn)口競爭效應(yīng)更強(qiáng);另一方面,我國在這一時期的生產(chǎn)能力、工業(yè)化發(fā)展階段以及融入全球價值鏈的環(huán)節(jié)和模式?jīng)Q定了其在勞動密集型、低技術(shù)含量、低附加值的生產(chǎn)制造組裝環(huán)節(jié)的生產(chǎn)優(yōu)勢,在這些行業(yè)和領(lǐng)域更容易實現(xiàn)突破進(jìn)口競爭的創(chuàng)新成果,因此在這一階段進(jìn)口競爭的異質(zhì)性創(chuàng)新激勵效應(yīng)主要體現(xiàn)在低技術(shù)行業(yè)中。而到了階段三,隨著我國工業(yè)化進(jìn)程的推進(jìn)、國內(nèi)企業(yè)生產(chǎn)能力的提升,國內(nèi)對一些技術(shù)含量較低的零部件、半制成品已形成了較高的替代能力,所以進(jìn)口產(chǎn)品的技術(shù)含量越來越高、高技術(shù)產(chǎn)品的進(jìn)口比重不斷增加。此時相較于低技術(shù)行業(yè),本土高技術(shù)行業(yè)成為進(jìn)口沖擊的主要對象,因此進(jìn)口競爭的加劇更能推動高技術(shù)行業(yè)的高生產(chǎn)率企業(yè)的研發(fā)創(chuàng)新。

表4 進(jìn)口競爭對不同類型行業(yè)內(nèi)企業(yè)創(chuàng)新的時間趨勢分析

(二)進(jìn)口競爭異質(zhì)性影響的行業(yè)動態(tài)效應(yīng)

前文探討了進(jìn)口競爭對不同生產(chǎn)率企業(yè)創(chuàng)新的異質(zhì)性影響以及長期視角下隨著進(jìn)口結(jié)構(gòu)升級這種企業(yè)層面異質(zhì)性影響的變化趨勢,但還沒有探討這種演變帶來的行業(yè)后果,以及其中的機(jī)制分配。本部分將從企業(yè)動態(tài)更替、行業(yè)內(nèi)資源流動的角度對這一點進(jìn)行進(jìn)一步的闡釋。本文參考Bloom等(2015)的動態(tài)生產(chǎn)率分解方法,將行業(yè)總體創(chuàng)新產(chǎn)出分解為企業(yè)內(nèi)部的組內(nèi)效應(yīng)、行業(yè)內(nèi)企業(yè)間的組間效應(yīng)、企業(yè)進(jìn)入效應(yīng)和企業(yè)退出效應(yīng),以此分解出異質(zhì)性影響產(chǎn)生的資源配置效應(yīng)對行業(yè)整體創(chuàng)新產(chǎn)出的貢獻(xiàn)。

為了考察異質(zhì)性效應(yīng)基礎(chǔ)上進(jìn)口競爭對行業(yè)整體專利產(chǎn)出的影響,本文構(gòu)建如下計量模型:

其中,ΔY為分別代入4位行業(yè)整體專利產(chǎn)出變化以及根據(jù)式(20)分解后的組成部分,Z是行業(yè)層面基期控制變量,其他變量均與前文一致。

表5展示了進(jìn)口競爭對行業(yè)整體創(chuàng)新及其組成部分的影響結(jié)果。可以看出,進(jìn)口競爭對行業(yè)創(chuàng)新產(chǎn)出的總效應(yīng)、組內(nèi)效應(yīng)和組間效應(yīng)的影響均是顯著為正的,且三者中組間效應(yīng)的系數(shù)值最大,而退出企業(yè)和進(jìn)入企業(yè)的影響則并不明顯。這說明,進(jìn)口競爭主要是通過集約邊際(在位企業(yè)的組內(nèi)效應(yīng)和組間效應(yīng))而非擴(kuò)展邊際(企業(yè)進(jìn)入和退出效應(yīng))來影響行業(yè)整體的創(chuàng)新水平。其中,資源配置效應(yīng)的作用尤為突出,而產(chǎn)生資源再配置的動因是進(jìn)口競爭對不同生產(chǎn)率企業(yè)間的異質(zhì)性影響以及由此帶來的企業(yè)間盈利能力和創(chuàng)新行為的分化。因此,從行業(yè)創(chuàng)新產(chǎn)出及其動態(tài)分解的角度考察進(jìn)口競爭的整體影響,也是對前文異質(zhì)性創(chuàng)新理論和結(jié)果的進(jìn)一步拓展,使得本文結(jié)論更具有現(xiàn)實意義。

表5 進(jìn)口競爭對行業(yè)整體創(chuàng)新的影響

七、結(jié) 論

隨著我國經(jīng)濟(jì)實力的不斷躍升,全面深化開放新格局的不斷形成,我國市場將會面臨愈發(fā)激烈的外國企業(yè)競爭。本文通過回顧加入WTO以來我國企業(yè)的發(fā)展歷程,深入探究了異質(zhì)性生產(chǎn)率企業(yè)面臨進(jìn)口競爭的創(chuàng)新選擇及機(jī)制后果,為當(dāng)下進(jìn)一步推進(jìn)創(chuàng)新驅(qū)動發(fā)展戰(zhàn)略、促進(jìn)企業(yè)轉(zhuǎn)型升級提供了豐富的政策啟示。本文的研究發(fā)現(xiàn):第一,進(jìn)口競爭顯著促進(jìn)了高生產(chǎn)率企業(yè)創(chuàng)新產(chǎn)出的提升。不同生產(chǎn)率企業(yè)在進(jìn)口競爭沖擊下研發(fā)創(chuàng)新帶來的邊際收益和經(jīng)營績效的差異是導(dǎo)致進(jìn)口競爭異質(zhì)性影響的核心機(jī)制,高生產(chǎn)率企業(yè)通過研發(fā)創(chuàng)新可以抵御進(jìn)口競爭帶來的成本加成下行壓力,因此相比低生產(chǎn)率企業(yè),高生產(chǎn)率企業(yè)更有動力為“逃離競爭”而加強(qiáng)研發(fā)創(chuàng)新。第二,從長期來看,隨著進(jìn)口競爭結(jié)構(gòu)的不斷提升,產(chǎn)生異質(zhì)性影響的生產(chǎn)率門檻將不斷提高,進(jìn)口競爭的沖擊也會逐步向高端化演化,從而驅(qū)使本土企業(yè)創(chuàng)新的高端化發(fā)展。第三,基于行業(yè)創(chuàng)新產(chǎn)出的動態(tài)分解,本文進(jìn)一步考察了進(jìn)口競爭對行業(yè)整體創(chuàng)新產(chǎn)出的影響,發(fā)現(xiàn)進(jìn)口競爭通過提升企業(yè)創(chuàng)新的集約邊際和改善企業(yè)間的資源配置可以促進(jìn)我國行業(yè)整體研發(fā)創(chuàng)新產(chǎn)出的提升。

本文的結(jié)論具有一定的政策啟示:首先,實證結(jié)果證明進(jìn)口競爭可以顯著促進(jìn)本土高生產(chǎn)率企業(yè)的創(chuàng)新研發(fā),我國的高質(zhì)量發(fā)展離不開對外開放這一基本國策,因此盡管當(dāng)下國際貿(mào)易環(huán)境紛繁復(fù)雜、全球疫情形勢依然嚴(yán)峻,我國要始終堅持對外開放,推進(jìn)雙循環(huán)新發(fā)展格局的構(gòu)建;各級政府要繼續(xù)實施擴(kuò)大進(jìn)口戰(zhàn)略,鼓勵企業(yè)利用跨境電商、進(jìn)口博覽會等多種新型貿(mào)易業(yè)態(tài)擴(kuò)大進(jìn)口規(guī)模、優(yōu)化進(jìn)口結(jié)構(gòu)。其次,機(jī)制檢驗發(fā)現(xiàn),企業(yè)的創(chuàng)新決策取決于其研發(fā)創(chuàng)新所能獲得的經(jīng)濟(jì)補(bǔ)償,因此國家要繼續(xù)推進(jìn)知識產(chǎn)權(quán)保護(hù)制度和體系的建設(shè),加強(qiáng)對企業(yè)創(chuàng)新行為的保護(hù),并進(jìn)一步降低企業(yè)的創(chuàng)新成本,深化科技成果使用權(quán)、處置權(quán)和收益權(quán)改革。最后,從行業(yè)效應(yīng)分析可以看出,進(jìn)口競爭通過引導(dǎo)資源在企業(yè)間的再配置可以推動行業(yè)整體的創(chuàng)新產(chǎn)出。因此,在此過程中,政府應(yīng)持續(xù)推進(jìn)勞動力、資本、技術(shù)等要素市場化配置的實現(xiàn),協(xié)助平滑產(chǎn)業(yè)鏈條的轉(zhuǎn)型升級,并進(jìn)一步完善要素交易規(guī)則和服務(wù)體系,降低交易成本,減少過度干預(yù),營造公平競爭的市場環(huán)境。