不同燃燒物及防護下隧道火災特征調查與分析

李鵬 宋文超 羅亦洲

摘要:隧道內發生火災后,會對結構造成不可逆的損傷。隧道火災事故具有共性,也具有異性。認識共性,便于火災發生后,快速對隧道結構進行檢查,文章提供了火災隧道結構檢查流程。認識差異,便于評估火災造成的災損,開展維修處治工作,文章分析了不同燃燒物及防護下隧道火災的特征,指出燃燒熱值高的同質量的可燃物會在短時間內加熱環境溫度,造成較大范圍的影響;隧道襯砌設置防火涂料能有效阻止火災能量向襯砌混凝土傳遞,起到保護作用。

[作者簡介]李鵬(1988—),男,碩士,工程師,主要從事運營公路隧道病害檢測及加固處治設計方面的工作。

隨著我國經濟的快速發展,包括公路隧道在內大量交通運輸基礎設施建設不斷推進。公路隧道現已建成超1.9×104座,總長約1.8×104 km[1]。隧道數量的增多不僅方便了人民的出行,也帶來了極大運營壓力,隧道內發生火災是一種嚴重威脅隧道運營安全及結構安全的事故。

與地面火災的特征明顯不同,隧道結構狹長,內部環境相對封閉,一旦發生火災,撲滅難度大,并且由于煙囪效應[2],發生火災后,火勢會迅速擴大,溫度會迅速傳播,除被火焰直接灼燒的結構外,被加熱的空氣會把能量傳遞給任何接觸到的結構或材料,造成隧道結構大面積的損傷。隧道發生火災后,出現損傷的結構主要為襯砌鋼筋混凝土結構、防排水系統以及附屬照明通風等設備。火災會影響襯砌混凝土及鋼筋的力學性能,進而影響到結構承載能力及耐久性。

筆者在工作中遇到多起隧道火災事故,本文通過對不同火災案例的調查檢測,分析了不同燃燒物及設防環境下隧道內火災災損的主要特征。

1 案例介紹

1.1 木門燃燒案例

2019年12月27日,在A高速公路A隧道內發生一起貨車起火事故,事故發生在隧道左線主車道距南充端洞口約90 m處,對應樁號為K0+090。經了解,起火貨車所裝載的物品為木門、線纜(外包皮應為PVC材料)及生活用品,在隧道內燃燒時間在6 h左右(含消防救援時間)。火災過后,隧道襯砌部分表層被燒毀剝落,影響范圍約60 m。隧道規模見表1。

1.2 汽油燃燒案例

2020年06月14日B高速B隧道左線內發生交通事故引發火災,事故發生在左線ZK1+581~ZK1+621加寬帶處。經了解,事故為兩輛載重貨車相撞導致燃油泄露引發火災,隧道內火災燃燒時間在1.3 h左右(含滅火救援時間),火災燃燒物主要為車輛及泄露燃油,燃燒中心在加寬帶處。火災過后,隧道裝飾層瓷磚不同程度被燒毀剝落、機電設備燒毀情況嚴重,局部隧道襯砌防火涂料受火災影響脫落,局部襯砌存在裂紋;局部路面出現坑槽、路面標識燒毀,影響范圍約430 m。隧道規模見表2。

1.3 基本信息匯總

此兩起事故均是隧道內發生火災,造成交通中斷,使襯砌結構受到影響。為方便對兩座隧道進行比較,現將兩座隧道的基本信息匯總見表3。

2 調查檢測

隧道內發生火災后,首先要對隧道結構進行應急檢測,確定隧道結構受火災影響的范圍和程度,調查檢測流程見圖1。

2.1 結構燒灼損傷狀況檢測

2.1.1 木門燃燒無防火涂料損傷狀況

(1)受火直接灼燒致襯砌混凝土表面剝落,位于左拱腰及拱頂部,樁號為K0+089~K0+093,面積約為4 m×4 m,剝落最深處為3 cm(里程樁號為K0+092.5)。混凝土表面顏色為土黃色或淡黃色,錘擊聲音沉悶(圖2)。

(2)受火灼燒或熏烤致混凝土表面出現魚鱗狀裂紋或網狀紋,位于左拱腰及拱頂部,范圍為K0+084~K0+130。靠近混凝土表面剝落位置處混凝土表面顏色為土黃色或淡黃色,遠離處為灰色。廣元端襯砌表面網狀裂縫多于南充端(圖3)。

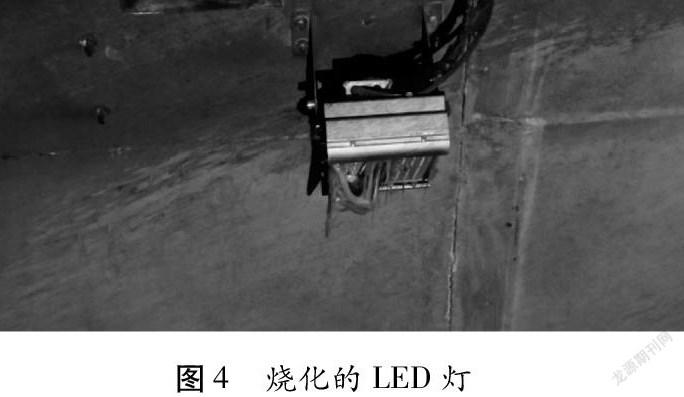

(3)隧道K0+083~K0+103段左拱腰處照明用的LED燈受火災的影響,熔化或燒毀(圖4)。

(4)隧道左線左車道K0+086~K0+091貨車燃燒處,路面瀝青混凝土因火災產生坑槽(圖5)。

(5)從現場檢測情況看,襯砌混凝土受火直接灼燒致表面層剝落,面積約為4 m×4 m,深度約為3 cm;混凝土剝落周邊混凝土表面存在大量魚鱗狀裂縫;混凝土表面顏色為土黃色或淡黃色;錘擊聲音沉悶。根據混凝土表面顏色、裂損剝落、錘擊反應與溫度的關系初步判斷混凝土表面局部受火溫度可能為800 ℃左右。

2.1.2 汽油燃燒有防火涂料損傷狀況

(1)ZK1+591.5~ZK1+592.5(1 m)襯砌拱頂防火涂料受火災影響部分脫落,面積約為1 m×2 m,剝落深度約為1 cm。該處混凝土表面熏黑,錘擊聲較響亮,留下痕跡。向四周鏟除防火涂料后,ZK1+590~ZK1+592(2 m)拱頂襯砌顯現2條環向裂縫及大量細微裂紋,其中一條長5 m,寬1 mm,與施工縫相接,裂縫周圍細微裂紋發育;另一條長2 m,寬3 mm;去除防火涂料顯現白色,錘擊聲音較響亮,表面留下痕跡。ZK1+559~ZK1+565(6 m)拱腰及拱頂部襯砌表面防火涂料出現網狀裂紋,紋路為灰白色,錘擊聲較響亮,孔洞周圍存在空洞(圖6)。

(2)隧道左線路面ZK1+599~ZK1+602(3 m)處,路面瀝青混凝土因火災產生坑槽。如圖7所示;ZK1+607~ZK1+609(2 m)處路面左側標示線燒毀。

(3)隧道內裝飾ZK1+595~ZK1+608(13 m)左邊墻秀壁板基本燒毀。ZK1+608~ZK1+618(10 m)左邊墻秀壁板部分燒毀。ZK1+569~ZK1+600(31 m)右邊墻瓷磚基本脫落,表面熏黑,ZK1+510~ZK1+581(71 m)左邊墻及ZK1+501~ZK1+569(68 m)右邊墻瓷磚大面積脫落,表面熏黑,如圖8所示。其余部分區段瓷磚零星脫落,表面熏黑。ZK1+220~ZK1+510(290 m)左邊墻、ZK1+220~ZK1+501(281 m)右邊墻、ZK1+622~ZK1+650(28 m)左邊墻及ZK1+622~ZK1+635(13 m)右邊墻瓷磚零星脫落。

(4)附屬設施病害。受火災影響附屬設施出現了變形、熔化、燒毀等情況(圖9)。

(5)從現場檢測情況看,襯砌混凝土表面防火涂料受火災影響局部剝落,面積約為1×2 m2;防火涂料剝落處發現混凝土表面存在環向裂縫及大量細微裂紋;錘擊聲音較響亮,表面留下痕跡,根據混凝土表面顏色、裂損剝落、錘擊反應與溫度的關系初步推測混凝土表面局部受火溫度可能為300~500 ℃,防火涂料達到的溫度在1 000 ℃以上。

2.2 火災后結構現狀檢測

2.2.1 火災作用調查

火災后結構現狀檢查首先要進行火災作用調查,前文案例介紹已把火災作用調查內容展示,此處不再贅述。只補充通過火災作用調查發現,火災后隧道損傷情況與隧道內風向有直接關聯,順風一側損傷程度明顯高于逆風一側。

2.2.2 混凝土中性化深度檢測

(1)A隧道在拱部選取10處位置進行混凝土中性化深度檢測,測量結果見圖10、表4。

通過混凝土中性化深度檢測結果可以看出,直接受火灼燒的位置,混凝土中性化深度明顯大于其他位置。

(2)B隧道在拱部選取6處位置進行混凝土中性化深度檢測,測量結果見表5、圖11。

通過混凝土中性化深度檢測結果可以看出,直接受火灼燒的位置,混凝土中性化深度明顯大于其他位置。

(3)通過檢測結果可以看出,A隧道的混凝土最大中性化深度大于B隧道,這是因為B隧道表面覆蓋有防火涂料,有效阻止了熱量向襯砌混凝土傳遞。

2.2.3 襯砌強度檢測

鉆孔取芯,進行抗壓試驗,分別對臨火側及背火側混凝土強度進行試驗。兩座隧道檢測結果見圖12、圖13、表6、表7。

從檢測結果可以看出直接受火焰灼燒的位置,襯砌混凝土強度降低明顯,部分芯樣表現出臨火側強度低于背火測強度的特征,說明在火災高溫影響下,襯砌混凝土發生物理化學變化,造成混凝土強度降低,對直接灼燒處臨火側的影響程度要大于背火側(未灼燒處)。

3 分析評估

(1)A隧道火災的燃燒物主要是木門及聚氯乙烯,燃燒熱值為17~19 MJ/kg;B隧道內燃燒物為汽油,其燃燒熱值為44 MJ/kg[3]。單位時間內汽油燃燒釋放的能量是木材2.3倍,火災開始后,B隧道承受更高的溫度,在狹小的空間內,溫度沿隧道風向迅速傳播,最終影響范圍為430 m,遠大于A隧道的60 m。燃燒物的燃燒熱值是影響火災損傷范圍的因素之一。

(2)A隧道火災的燃燒時間在6 h左右,而B隧道火災的燃燒時間為1.3 h。受燃燒時間的影響,A隧道火災中心的災損程度要比B隧道嚴重。

(3)B隧道襯砌表面設置有防火涂料,查閱設計文件,厚10~15 mm的防火涂料在1 000 ℃高溫環境中耐火2 h。實際B隧道火災燃燒1.3 h后,即有防火涂料剝落,說明火災中心防火涂料承受的溫度在1 000 ℃以上,再次說明燃燒熱值高的可燃物會在短時間內將環境溫度加熱到很高的溫度。防火涂料在火災發生時,確能起到保護混凝土結構的作用。

(4)從2座隧道的損傷情況看,順風一側襯砌結構破壞嚴重,而逆風一側基本未受破壞,說明風向是影響隧道火災損傷的原因之一。這也為隧道內火災發生后人員逃生方向提供了選擇依據。

(5)襯砌混凝土中性化深度及襯砌混凝土強度的檢測,主要是為了評估損傷深度及剩余承載能力。為火災后襯砌加固維修提供依據。

4 結束語

本文針對隧道內發生火災后,不同燃燒物、是否設置防火涂料造成的損害,通過工程實例進行了調查分析,為隧道火災災損檢查提供了一種思路,分析了不同燃燒物和是否設防下的災損特征。

本文僅根據火災后災損現象及數據進行分析,得到的結論較定性,未對火災后襯砌損傷深度進行分析,也未對隧道發生火災后剩余承載能力進行評估,在后續工作中,應加強火災后隧道安全性評估的研究。

參考文獻

[1] 中華人民共和國交通運輸部 2019年交通運輸行業發展統計公報[R].2020.05.12

[2] 閆治國 長大公路隧道火災研究[D].成都: 西南交通大學,2002.

[3] 火災后工程結構鑒定標準: T/CECS252-2019[S].北京:中國建筑工業出版社, 2019.