基于生態位理論青海省生態旅游現狀及發展對策研究

張耀東

(青海師范大學,青海 西寧 810000)

1 生態旅游和生態位的概念

1.1 生態旅游

生態旅游是以自然資源、生態環境和地方文化的保護和可持續發展為基礎,促進區域的經濟社會發展,提高游客游覽觀光的旅游體驗的一種旅游形式。生態旅游強調人與自然之間的和諧相處,在發展旅游業的同時保護生態環境。生態旅游不應該破壞環境,相反要更加保護地區的生態環境,在保證資源的可持續利用的基礎上,為游客帶來獨特的難忘的旅游體驗,打造獨樹一幟的特色旅游發展模式,帶動當地的經濟發展,促進區域快速完善旅游相關的基礎設施和管理系統。

1.2 生態位

J.Grinnell于1917年提出了與空間相關的種群水平的生態位(niche)概念;動物學家C.Elton于1927年提出與功能相關的群落水平的生態位(niche)概念,將生態位定義為有機體在群落中的功能與作用。蘇章全等從生態位態勢理論的角度認為,旅游地的生態位是指旅游地在區域旅游地群體中所處的地位及其具有的職能和影響力。根據大多學者的研究,筆者認為生態位是指一個物種在群落或生態系統中的功能和地位。

2 青海省旅游業的發展現狀和必要性

2.1 青海省旅游業發展現狀

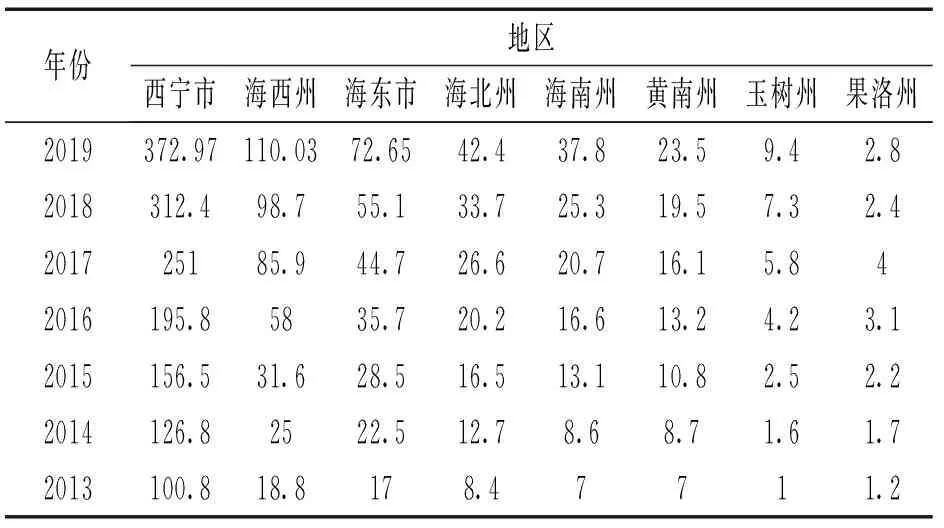

本研究數據來源于《青海省統計年鑒》,因2020年的新型冠狀病毒肺炎疫情的蔓延,全國旅游業都受到沖擊,因此筆者所用數據為2019年—2013年的相關數據。從圖1可以看出,2013年—2019年青海省的旅游總收入和接納旅客總人數都呈逐年上升趨勢。2019年青海省旅游業全年接待游客合計5 080.17萬人次,比上年增長20.8%;創造旅游總收入561.33億元,增長20.4%。2019年入青海自駕車輛合計705.7萬輛,入青旅游的游客主要來自甘肅、陜西和四川地區。從圖2可以看出青海省旅游業的空間格局,西寧市和海西州的旅游業的發展領先于省內其他區域,這主要由于西寧市是青海省的交通疏散地,大多進入青海省旅游的游客都會優先選擇在西寧市中轉,然后前往省內的其他區域。而海西州主要是擁有豐富的旅游資源和格爾木完善基礎設施等因素使得海西州的旅游業的收入僅次于西寧市。青海省其他地區如海東市、海北州、海南州、黃南州、玉樹州、果洛州等地區由于落后的經濟發展,旅游相關的基礎設施建設不足,旅游資源的開發起步較晚,導致這些區域的旅游產業發展緩慢落后,這些區域實際上具有十分獨特的旅游資源優勢,但由于青海省重要的生態位一定程度上阻礙了區域旅游的發展。因此,青海省的旅游產業的發展必須立于國家的新形勢政策下,大力發展生態旅游,努力尋求一條人與自然和諧共生,協同進化的發展道路。

圖1 青海省2013年—2019年總游客數和旅游總收入

表1 青海省各州市2013年—2019年旅游業總收入統計

2.2 發展生態旅游的必要性

隨著我國產業的和社會經濟的發展,人們生活水平的提高,城市化進程和城市問題的不斷凸顯,人們的旅游需求發生了轉變 。從原來的鄉村向城市流入或城市與城市間的旅游,向從城市到自然生態環境的旅游轉變。生態旅游是在觀賞美麗的自然風光的同時,接收相關的生態和自然科學知識,是旅行和環境保護的高度聯合。

青海省具有獨特的生態位,地處生態環境脆弱地帶,又作為長江、黃河和瀾滄江等重要河流的發源地,青海省的生態問題關乎整個流域內的社會經濟的發展。由此看出,青海省發展生態旅游不僅是當下城市和產業發展的必然要求,而且是青海省旅游業可持續發展的一條重要途徑。因此,在青海省發展生態旅游勢在必行,具有重要的戰略意義。

3 青海省生態旅游發展的生態位分析

3.1 基于生態位理論分析青海省生態旅游優勢

3.1.1 空間生態位。 青海省位于我國西北地區,地處青藏高原的東北部。青海省平均海拔在3 000 m以上,全省東西長1 200多 km,南北寬800多 km,總面積72.23萬 km2,占全國總面積的1/13,是國內連接南北,貫穿東西的重要樞紐城市。由于地處高原,全年平均氣溫較低,尤其夏季較為涼爽,是避暑勝地。獨特的高原山川地貌景觀。青海地勢高聳,地貌類型多種多樣且差異較大,是盆地、高山、河谷相間分布的高原。祁連山到阿爾金山扼守于北,昆侖山橫亙于中,唐古拉山屹立于南。青海省是名山大川匯聚之地,擁有眾多神奇的景觀,是長江、黃河、瀾滄江的發源地,有“中華水塔”之稱。

3.1.2 資源生態位。 坐落于青藏高原東北部的青海省,是全球高海拔地區唯一的大面積濕地生態系統,也是長江、黃河、瀾滄江三大江河的發源地,因此青海省具有豐富的生態旅游資源。青海省具有5A級景區3個,分別是塔爾寺、青海湖和互助土族故土園旅游區,4A級景區共29個。在獨特高海拔和海陸位置的環境影響下,經過歷史歲月的演變,該地區形成了其他地區沒有的特殊物種,大大增強了青海省的生物多樣性,為地區的生態觀光旅游賦予了獨特的風光,也對高原的生物資源和基因研究具有重要的科學意義和生物資源保護價值。

青海歷史悠久,同時具有豐富的人文旅游價值。歷史考古研究證明青海祖先大概于舊石器晚期(距今2萬年~3萬年)就已經在現在的柴達木盆地等地帶繁衍生息,他們的歷史至今最少有5 000年~6 000年。青海省境內目前發現了大量的新石器時代文化遺址,青海彩陶揚名海內外。青海省是一個多民族聚居的區域,青海目前有43個民族,其中約20個為世居民族,而土族和撒拉族則為青海獨有的少數民族,互助土族自治縣每年農歷七月十三到九月十五的納頓節,被譽為世界上最長的狂歡節。在歷史發展過程中,民族之間和諧交往,共同進步,形成了多個少數民族之間獨特的文化融合現象,豐富了青海省的民族文化內涵,形成了青海省絢麗多彩的民俗風情,成為青海省生態旅游發展重要的組成部分。在歷史長河中,多民族的和諧相處,社會文化的相互交流和融合,極大地促進了區域文化的繁榮,造就了青海省獨特的民族文化,也為青海省生態旅游注入蓬勃的力量。

3.2 基于生態位理論分析青海省生態旅游的不足

3.2.1 高原氣候特點突出,冬季寒冷漫長。 青海省高原大陸性氣候特征明顯,冬季氣候寒冷,空氣濕度較低,游客的舒適度較差。并且眾多旅游資源分布在高海拔地區,容易引發高原反應,對游客的身體素質有較高的要求,從而限制了游客的數量,并且提高了青海的基礎設施配備的水平和供給。一年當中適合旅游的季節少,能夠開展旅游活動的季節主要集中在6月~8月之間,這就導致投入的旅游建設成本的回報率較低和回報周期較長。青海省面積廣闊,但開發建設的資金不足,導致不能全面開展生態旅游規劃。

3.2.2 與周圍省份旅游資源生態位重疊度高,旅游業的競爭激烈。 青海省與空間距離近的地區的旅游資源重疊度高,表現為較高的生態位重疊度。甘肅省被評為亞洲十大最佳旅游地,其豐富的旅游資源和青海有著較高的相似性,同時西藏和四川的藏文化和高原景觀也與青海省具有高的生態位重疊度。周圍地區的旅游資源和旅游產業和青海省發展生態旅游形成的激烈競爭關系。

3.2.3 缺乏旅游開發專業人才,游客旅游體驗差。 由于青海省旅游產業起步較晚,相關的人才引進工作和人才吸引力都處于窘困階段。首先是缺少大量的旅游相關人才,青海省的導游和旅游規劃人才大都水平低,缺少專業知識和專業系統的培訓,對青海省的生態旅游發展不了解,開展相關工作效率低下,大大降低了游客的旅游體驗,無法形成高水平的青海省旅游形象,開展旅游規劃和發展進程困難。

4 生態位視域下青海省生態旅游發展策略

4.1 重視青海省生態位的功能和地位,保護自然資源多樣性

減少對耕地、高原雪山等資源的占用,優先占用荒地、裸地等劣質土地。堅決將生態放在首位,始終處理好生態與旅游的互動關系,不能以破壞生態環境為代價去發展旅游產業。在國家層面來看,保護生態環境,就是為經濟發展創造條件,緩解自然資源需求緊張問題,為國家可持續發展做出貢獻,是國家生態經濟發展和產業發展的協同進化。在個人角度方面,提高個人生態保護意識,加強生態知識的培養與學習。

4.2 拓寬生態位寬度,推出高質量的生態游業產品

旅游生態位寬度就是指在旅游業發展過程的生態因子即旅游業發展中的多元要素,是生態旅游發展的態勢。增強青海省旅游業生態位寬度,是促進生態旅游的多樣性發展的必然要求。在保護生態資源的前提下,合理開發當地人文和自然生態旅游資源,將二者有機結合,為游客提供高質量的旅游產品和不同的旅游服務,促進當地農牧民增收。旅游可以帶動當地的交通、餐飲業、住宿業、手工加工業、文化產業和信息網絡產業的新媒體短視頻等的發展,必須提高和旅游相關的產業的發展,提高相關產業的質量和生態旅游主題的契合度,形成統一的風格強烈,特色鮮明的旅游形象,為游客提供個性的和具有明顯區域風格的生態旅游產品,提高青海省生態旅游的知名度和好感度。

4.3 縮小生態位的重疊,促進區域協同發展

青海省的旅游發展基礎薄弱,旅游起步較晚,與周邊一些區域相比,生態位重疊度較高,旅游產品的競爭力低,因此必須與周邊地區形成良好的合作關系,融入西部地區旅游開發格局,加強周邊省級、市級、鄉鎮級別的合作交流,促進生態旅游的發展。以青藏鐵路和青藏公路為發展軸,加強沿線地區的互聯互動關系,形成具有規模、有特色的旅游大環線。

4.4 完善相關法律法規,規范政策保障

我國已經制定了全國性的生態旅游發展規劃指導性文件,組織編制完成了《全國生態旅游發展規劃(2016年—2025年)》。從時間維度來看,這可以保障生態旅游的合理有序的持續發展。但只有將基本法與生態旅游發展過程當中的復雜問題相整合,才能更好地實現法律的作用。同時,完善我國的生態旅游法律監督體系,建立完整、多樣的監督主體和監督方式,要做到有法可依,有法必依。

5 結束語

筆者通過將生態學當中的生態位理論引入青海省生態旅游的研究當中,從空間生態位,資源生態位的角度分析了青海省生態旅游發展的條件。因青海省獨特且重要的生態位,發展區域內的生態旅游勢在必行,是青海省可持續發展和重要生態地位下旅游業發展的有效途徑。通過生態位寬度和重疊度探討和思考青海省生態旅游發展對策,提高旅游生態位水平,科學合理布局青海省生態旅游,促進區域社會經濟與自然生態協同發展。