迷幻字體在1960年代美國搖滾海報中的形式與功能

任煜欣

(四川大學)

經濟增長和科技進步使戰爭后的美國迅速步入消費社會,并呈現出高度發達的局面。年輕一代在相對和諧的社會環境中成長,他們的心理訴求和心態已不同于舊時代的父輩們,新舊文化的交替和抗爭催生了嬉皮士文化與反文化運動的誕生。與此同時,六十年代發生的太空競賽、新左派運動、民權運動等使得原本安定的社會發生巨變,這加劇了嬉皮士青年的迷茫與不安。

在阿爾伯特·霍夫曼(Albert Hofmann)發現致幻劑LSD后,藝術家們通過藥物介入看到了驚人的迷幻景象,他們沉醉于此,以幻象為靈感進行藝術創作。嬉皮士藝術家們認為迷幻劑可以擴展思維和創造力,并試圖在藝術中重現服用迷幻劑的體驗,迷幻藝術由此誕生。迷幻搖滾與迷幻海報設計成為當時最受嬉皮士們喜愛的藝術形式。

迷幻(Psychedelic)意為“思想或靈魂的顯現”,嬉皮士們在LSD的致幻效果中追求神秘的詩意與靈性,迷幻狀態下的“視覺爆發”也刺激了創意和想象的涌現。他們一邊使用藥物一邊自由地想象和創作。迷幻搖滾、迷幻海報、專輯封面和迷幻電影為那一代人的精神與靈魂的象征,迷幻文化在世界各地蔓延開來。因此,紙質海報和傳單承擔了大部分活動與商品的宣傳功能,作為嬉皮士文化視覺表達與傳播的主要途徑——迷幻搖滾海報成為嬉皮士們開辦搖滾音樂會的召集載體。嬉皮士們對于藝術設計的反對傳統理性美學和極具審美包容性的態度,使得迷幻海報的創作更為自由、不受拘束。

一、搖滾海報中迷幻字體的形成與風格的構建

文字是記載和傳播信息的載體,字體設計的首要作用是清晰傳達信息,其次還可兼具裝飾性和藝術性。不同的字體形式也反映了不同時期社會的縮影。六十年代迷幻字體的形成受到了多重藝術風格的影響。

(一)融合多重藝術流派特征的迷幻字體

二十世紀六十年代初,搖滾海報起初未形成一種特定風格,且海報中大多由高對比色彩的圖形圖像所構成。韋斯·威爾遜(Wes Wilson)受到維也納分離派藝術家阿爾弗雷德·羅勒(Alfred Roller)所設計的字體的啟發,于1966年定義了“迷幻字體”的概念。他借鑒羅勒的充滿神秘性的方形字體(block lettering),加之大膽地夸張變形和流動扭曲等設計后,賦予其動態性,應用在自己的海報設計中。

維也納分離派與正統學院派藝術和傳統美學觀決裂,在設計上鼓勵融入裝飾性的自然元素和幾何形狀。韋斯將其提取后加之自身對當下嬉皮士文化與迷幻藝術的理解,設計展現到迷幻字體與海報中,同時融入了新藝術運動的自然主義、歐普藝術的空間錯覺和達達主義的反叛性等藝術流派的特點。

(二)搖滾海報風格和迷幻字體的定義者

韋斯·威爾遜的搖滾海報設計風格以流動扭曲的字體設計、鋪滿畫面的元素和大膽的色彩聞名,這后來成為嬉皮士時期海報設計的標準。他將神秘的字母填充滿每一個可用的空間,探索用字體營造空間錯覺,并賦予字體動態性。

韋斯和其他許多迷幻海報藝術家并未接受過學院派學習,他們大多是從致幻劑帶來的致幻體驗和迷幻燈光秀中獲取視覺靈感。“我認為激發我藝術靈感的是致幻劑、音樂和時代,我想做一張人們喜歡看的海報,我想用完所有的空間。”韋斯·威爾遜曾這樣表述自己的創作想法。作為比爾·格拉漢姆(Bill Graham)和家庭犬(Family Dog)兩大搖滾音樂海報機構的主要設計師,他于1966—1972年間創作了近百幅搖滾海報,成為最具代表性的搖滾海報藝術家。機構委托人比爾對韋斯的創作風格十分喜愛,給予他極大的創作自由度,這使得韋斯的迷幻字體及搖滾海報奠定了1960年代的平面設計基調,并對后世設計產生了深遠的影響。

二、迷幻字體在搖滾海報中的特征——以韋斯·威爾遜作品為例

字體設計與排布在韋斯·威爾遜的搖滾海報中是最重要的組成部分,其以對比強烈的迷幻色彩、扭曲震顫的字體形態和特殊的字體編排與版式設計而聞名與盛行。迷幻字體可讀性差,難以辨認,但圖形化特征與審美功能格外突出。

(一)對比強烈的迷幻色彩

由于致幻劑會對人體生理產生刺激,增強眼球對顏色的承受敏感度,經過致幻體驗,人所能感受到的色彩就會更多、更鮮明、更強烈。在韋斯的搖滾海報中,迷幻字體與海報整體形成強烈的、不和諧的色調對比。強烈、大膽、狂放的色彩選取方式與高對比度的互補色并置的設計手法成為迷幻海報的主要特征。顏色選取的數量雖然不多,但色彩的明度與對比度能夠給觀者視覺帶來巨大沖擊力,使觀者仿佛置身于搖滾音樂節現場。

(二)扭曲震顫的字體形態

迷幻字體的形態是抽象的、卷曲的、模糊的、難以辨認的。

韋斯從新藝術運動的自然主義中提取出渦旋狀、蜿蜒的有機藤蔓裝飾元素,強化了分離派阿爾弗雷德字體的方形特征,縮短字間距,并將這些特點運用到字體形態的設計中,加之再現致幻體驗賦予字體極具個性的動態化。韋斯·威爾遜在字體設計的歷史中第一次賦予靜態字體以動態的視覺震顫效果和搖滾情緒,增加了搖滾海報的視覺張力。

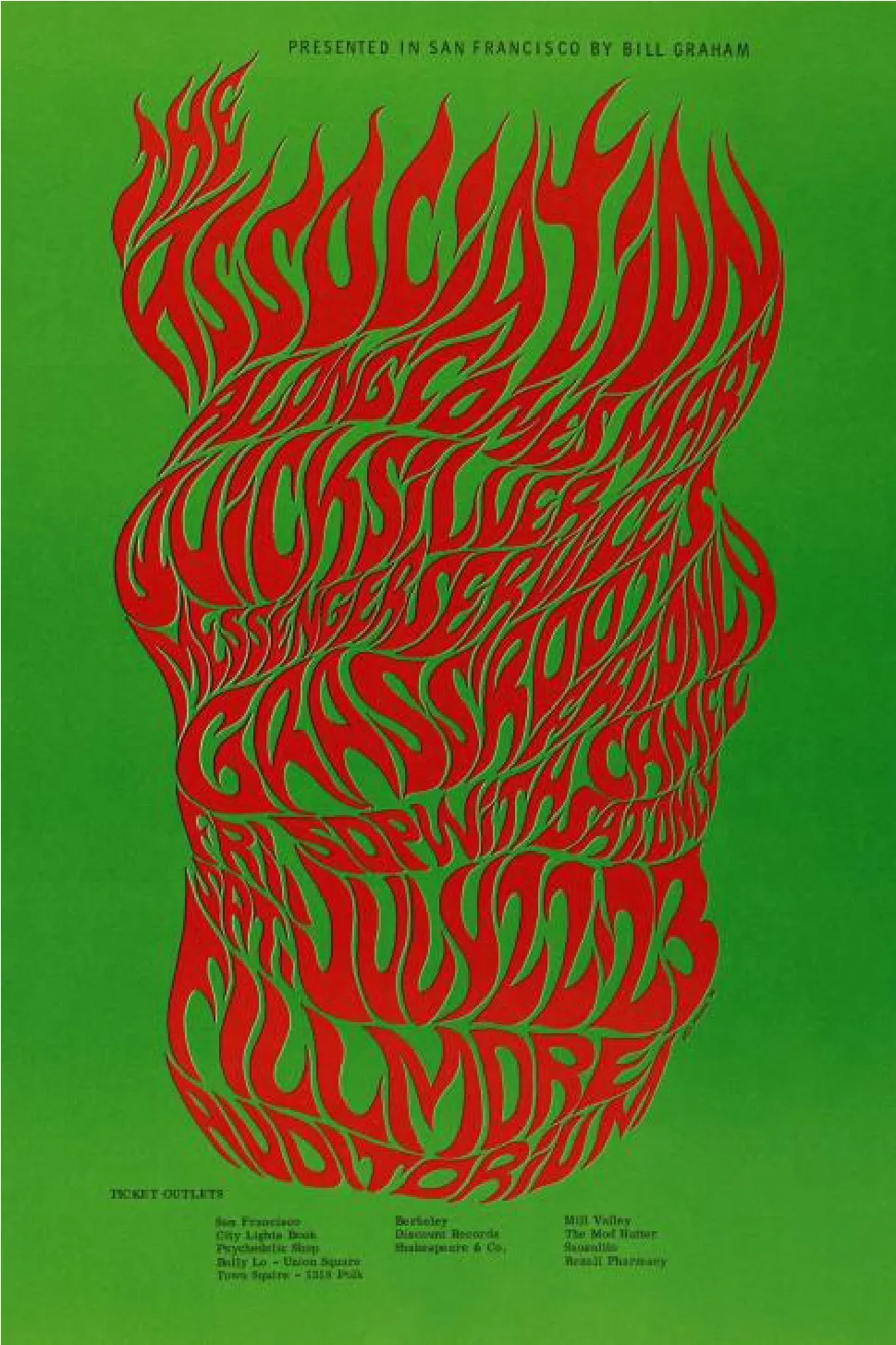

音樂演出海報《Flames》(1966.7 Fillmore)是韋斯·威爾遜的第一張明確迷幻搖滾風格的海報,也是他第一張以迷幻字體為視覺主體的海報。海報中心排布著扭曲變形、緊密組合為火焰形狀的字體,高飽和的朱紅與草綠形成鮮明色彩對比,給觀者留下迷幻、活潑的視覺印象。

畫面中每一個單獨的字體與文字整體構成的形狀輪廓都呈現火焰形態,因此,局部與整體形成同構關系。韋斯通過拉伸字體,賦予字體圖像意義。迷幻字體如同躍動的火苗,仿佛迷幻搖滾樂流出的音符,這使得海報畫面極具視覺張力,整體達到形與意的結合交融與和諧統一。

(圖 2.2.1 1966.7.22-23. Fillmore.《Flames》Wes Wilson)

(三)字體編排與版式設計

在字體排布關系中,韋斯的大多作品保持著恐懼留白(Horror Vacui)的設計法則。即用迷幻字體排布鋪滿畫幅的有限空間。他在編排中融入歐普藝術(光效應藝術)視覺錯覺和光效眩暈的特征。在其早期的視覺實驗中,他總是以扭曲、流動的字體環繞著女性的全身像,來填充畫面的空白部分。

在柵格系統中,各個文字之間的排布影響了文字整體構成的形狀、大小、位置,甚至是方向間的關系。迷幻設計旨在直接吸引感官而不是閱讀的舒適度,如果說現代主義海報設計都為理性的排序,通過文字設計來傳遞清晰簡潔的信息,以確保最佳的可讀性;那么迷幻字體版式設計則沒有太多的“理性”可言——它們是自由隨性的,甚至可以說有意將排版易讀性推向觀者的極限。

三、迷幻字體的反功能性與精神內核

迷幻字體因其缺乏辨識性、裝飾性大于功能性、信息傳達性弱而受到傳統設計界的批判。在嬉皮士年代,迷幻海報的受眾群體大多為追求自由與不羈、迷幻搖滾樂與致幻劑體驗的嬉皮士亞文化群體。所以,迷幻字體與海報的功能性并不體現在設計與傳達信息上,而是體現在傳達嬉皮士精神與文化中,引起年輕群體的共鳴。

(一)迷幻字體的反功能性與反叛的精神內核

搖滾海報中迷幻字體的密集度與不可讀性導致了符號化程度的過載,破壞了常規公共信息的傳播流程,使觀者在觀察和解碼上投入更多的精力,這形成了一種反向功能性。“這就是讓人們停下來看著它們的原因。”

韋斯·威爾遜的迷幻設計再現了他吸取致幻劑后墮入的致幻體驗,也能夠體現出他從LSD藥效中恢復“正常”后,內在世界與外部現實的矛盾、糾纏、撕裂與痛苦,以及他在致幻體驗中與內在自我相遇的欣慰與迷戀。聚焦他的創作過程,并在當時社會的年輕群體中放大,這種深層精神特質與感受可以在1960年代每一個美國青年的身上都找尋到蹤跡。

微觀搖滾海報中的迷幻字體,結合時代性與社會性,迷幻海報運動根植于嬉皮士們的反叛與追尋自由的精神,迷幻字體的發明與編排、以及其與圖像的融合成為藝術家們反抗社會的一種手段,在平面設計和藝術創作上開展了一個新局面。嬉皮士與海報藝術家們不重視字體設計的功能性與海報信息的傳達性,他們更關心設計本身的審美價值,更追求迷幻字體與圖形的藝術性,把字體與海報看作純粹的迷幻視覺藝術。一切最終都歸于美、自由與迷幻的視覺與抽象的精神層面。

(二)迷幻字體對后世設計的影響及發展趨勢

1.商業侵襲的媚俗化

到1970年代中期,迷幻藝術運動很大程度上被主流商業力量所吸納,嬉皮士們最終向一直努力抗衡的資本主義與消費主義妥協。迷幻字體不再只應用于搖滾音樂節海報,而廣泛應用于商業廣告之中。迷幻藝術的叛逆性開始消退,同質化的商品性附加于迷幻設計中,并逐漸走向媚俗化。搖滾海報與迷幻字體中孕育而生的迷幻色彩與圖像不斷被復制,化為商品出售。

2.數字時代的迷幻復興——酸性字體與逆反差字體設計

五十年來,迷幻字體一直在進行不斷的革新與變體,在經歷過商業化地顛覆后,部分迷幻元素又悄然復興到近年的設計表現中。千禧年前后計算機和數字技術大幅發展,加之銳舞文化(rave culture)、蒸汽波與賽博朋克等文化元素的催生,酸性字體和逆反差字體承載著“迷幻字體”的舊靈魂,融合當下年輕一代所喜愛的流動金屬、機能、霓虹等元素涅槃重生,以全新的面貌出現。新時代的迷幻字體充滿了未來性、挑戰性與反叛性,新時代的迷幻藝術家們也以新興媒介與數字技術的多重創作效果替代了六十年代的致幻劑。

四、結語

二十世紀六十年代的迷幻搖滾設計是大膽前衛、感性激進的,其廣泛吸收了十九世紀末二十世紀初反傳統美學的藝術風格與思潮,反映了當時美國的歷史、社會與文化變遷的局面,成為濃縮嬉皮精神的迷幻視覺產物。嬉皮士與搖滾海報設計師們在創作中的各種嘗試與探索,是對當時主導世界設計的現代設計思潮的直接對抗,也是對現代主義所崇尚的理性美學體系的大膽抗衡。

韋斯·威爾遜的迷幻字體與海報設計摒棄了傳統美學的理性與秩序,融入了致幻體驗、迷幻搖滾樂與嬉皮士的反文化精神,達到聽覺、視覺、感覺與精神神話性的形式與功能的統一。這在平面設計史中無疑是史無前例的設計實驗與美學革命,對后世的海報及字體設計提供了學習與借鑒的非凡價值。