地鐵盾構法隧道大變形受損管片加固設計方案研究

趙玉同

摘要:地鐵盾構法隧道在區(qū)間貫通后以及運營期間,由于工作井透水、周邊深基坑開挖或堆載等原因會發(fā)生隧道結構變形受損等問題,部分事故由于發(fā)生初期沒有引起足夠重視,導致隧道結構產生了不可恢復的大變形。某城市地鐵盾構法隧道因左線接收井發(fā)生透水事故,產生了較大變形與位移,最大收斂位移達380mm。為保證區(qū)間盾構隧道的結構安全和運營安全,對此受損區(qū)段進行腰部增設鋼格柵的變剛度鋼圈加固修復設計,并通過三維有限元模型分析了鋼圈加固形式,結果表明其能夠有效控制大變形受損盾構管片的水平和豎向變形。本案例能夠為今后大變形受損盾構管片的加固修復提供參考,具有較強的工程實踐價值。

關鍵詞:地鐵隧道 ?盾構管片 ?大變形 ?鋼格柵 ?變剛度加固設計

隨著城市化進程的加快,我國許多城市的軌道交通都在進行大規(guī)模的建設。其中廣泛應用的盾構法隧道的結構形式為多鉸圓拱結構,其結構安全性嚴重依賴側向土抗力,當隧道周邊出現局部超載、水土流失或側邊意外卸載等,都會導致該結構產生變形,其結構的安全性、可靠性和耐久性將嚴重降低。目前受損隧道結構一般采用內表面鋼圈加固或其他組合結構進行修復設計,以避免結構失效 [1-3]。孫倩[4]、劉庭金等[5]對盾構法隧道內粘鋼板加固的機理進行了研究。隨著地鐵盾構隧道受損變形事件的不斷增加,也出現了一部分極端情況,如本文介紹的隧道收斂變形達380mm的透水事件等。上述極端情況在常規(guī)加固方案的基礎上也有著自己顯著的特征。以下將從某城市地鐵隧道最大變形達380mm的實際工程出發(fā),詳細介紹大變形受損盾構管片加固修復設計方案,可以為今后類似工程提供參考和借鑒。

1 工程概況

某市軌道交通區(qū)間隧道斷面為單線圓形隧道,管片外徑為?6.2m,內徑為?5.5m,全環(huán)由1塊封頂塊(K)、2塊鄰接塊(B1、B2)、3塊標準塊(A1、A2、A3)共6塊管片組成,分塊角度分別為21.5°、68°、67.5°。管片厚度為35cm,環(huán)寬為1.5m,管片混凝土強度等級為C50,抗?jié)B等級為P12。管片縱縫與環(huán)縫采用平接頭,不設置凹凸榫。管片的環(huán)與環(huán)、塊與塊間均以M30彎螺栓連接(機械性能等級為6.8級),采用通用襯砌環(huán)錯縫拼裝。本區(qū)間地貌單元為黃河沖洪積平原(A區(qū))。隧道結構主要位于粉質粘土層、黏質粉土層和細砂層中,地下水位埋深5.90~11.40m。盾構隧道襯砌圓環(huán)圖見圖1。

因左線接收井發(fā)生透水事故,左線隧道在917~928環(huán)范圍內出現環(huán)間錯臺、水平位移、橫向收斂變化量都較大的現象,橫向最大收斂380mm(以向外擴張為正),豎向最大收斂-300mm,同時此范圍內管片明顯存在環(huán)、縱縫接縫張開以及滲漏水情況嚴重的現象。為保證區(qū)間盾構隧道的結構安全和運營安全,需對此受損區(qū)段進行修復加固設計。

2 受損區(qū)間盾構管片現狀調查分析

為把握襯砌結構目前的狀態(tài),對受損區(qū)間隧道加固方案的制定提供依據和建議,首先對左線910~933環(huán)管片進行受損情況調查,主要包括管片變形、管片裂縫、管片破損、環(huán)間錯臺等幾個方面。

2.1 管片變形

管片結構頂底變形以向內收縮為主,水平向以向外擴張為主,主要集中發(fā)生于917~928環(huán),各環(huán)管片頂底及腰部收斂統(tǒng)計圖見圖2。其中第923環(huán)最大豎向變形量接近300mm,最大水平變形量接近380mm,變形數值均為目前國內最大。這表明透水事故發(fā)生時,隧道結構由于側向水土流失,頂底、腰部變形明顯增大,管片本體及接縫處彎矩明顯增加、軸壓力減少,受力狀態(tài)惡化。常規(guī)的鋼圈加固整環(huán)為相同剛度(截面)且只能在隧道內側進行安裝,這能夠有效抵抗隧道結構頂底的正彎矩,但是對于腰部區(qū)域結構補強效果有限。因為對于負彎矩而言,內部安裝的鋼板僅僅是增大了一小部分受壓面積,無法對于外側已經屈服的鋼筋和螺栓進行補強。由于本案例中隧道結構最大水平變形量已達到380mm,外側鋼筋及螺栓已經屈服,隧道腰部和頂部需要采用不同剛度的鋼板截面以滿足不同區(qū)域的加固需求。

2.2 管片裂縫

左線910~933環(huán)范圍內共發(fā)現裂縫32條,分別位于918環(huán)與920~924環(huán)。裂縫分布于隧道拱頂左右30°的范圍內,形態(tài)為沿隧道縱向的通長裂縫,長度范圍為0.20~0.85m,寬度范圍為0.10 ~0.72mm,深度范圍為11~94mm。裂縫的統(tǒng)計結果與前述管片變形結果基本保持一致,這表明920~925環(huán)管片受損嚴重,需要采取相對較強的結構補強措施。

2.3 管片破損

隧道左線910~933環(huán)共計發(fā)現管片破損10處,其中918~927環(huán)共發(fā)現破損5處,管片破損主要出現在縱向螺栓附近,是由于襯砌結構環(huán)與環(huán)之間發(fā)生相對變形而造成混凝土拉裂掉塊。

2.4 環(huán)間錯臺

隧道0°、90°、270°環(huán)間錯臺在910~918環(huán)均穩(wěn)定在0mm附近;在919~925環(huán)產生較大波動,最大錯臺量約15mm,發(fā)生在922環(huán)和923環(huán)之間;在926~933環(huán)繼續(xù)穩(wěn)定至0mm附近。環(huán)間錯臺結果與上述管片破損統(tǒng)計結果基本一致,這表明隧道在919~925環(huán)環(huán)間變形不協(xié)調較大,沿隧道縱向軸向方向受力,需要進行此區(qū)段環(huán)間結構的補強。

3 內張鋼圈法加固設計方案

鋼圈加固設計采用整環(huán)加固和騎環(huán)縫加固兩種形式,鋼圈加固圓環(huán)圖見圖3。常規(guī)加固設計方法這里不再贅述,具體可參見文后參考文獻。

根據前述分析,920~925環(huán)隧道結構受損十分嚴重,其中第923環(huán)最大收斂變形已達到380mm,內外側鋼筋及螺栓已經屈服,塑性鉸已達到一定數量,處于不穩(wěn)定狀態(tài)。常規(guī)等剛度的鋼圈加固均只能在隧道內部進行安裝,其對于盾構隧道腰部剛度和負彎矩抵抗能力提高效果有限,僅僅只是增加了一小部分受壓面積。

鑒于隧道水平向為向外擴張,在滿足限界的前提下空間尚有一定富余,為了更好地增強鋼圈加固在隧道腰部的補強效果,設計方案在鋼圈加固完成后根據限界條件對其腰部進行鋼格柵加肋處理,此措施尚屬國內首次,鋼格柵布置示意圖見圖4。增設的鋼格柵能夠有效增大隧道腰部的截面高度,加固剛度顯著高于頂部鋼板,即使在外側鋼筋和螺栓失效的情況下,仍然可以利用組合的型鋼截面抵抗外部荷載,能夠較大地提高隧道腰部抵抗負彎矩的能力,有效滿足了盾構隧道不同區(qū)域的加固需求。

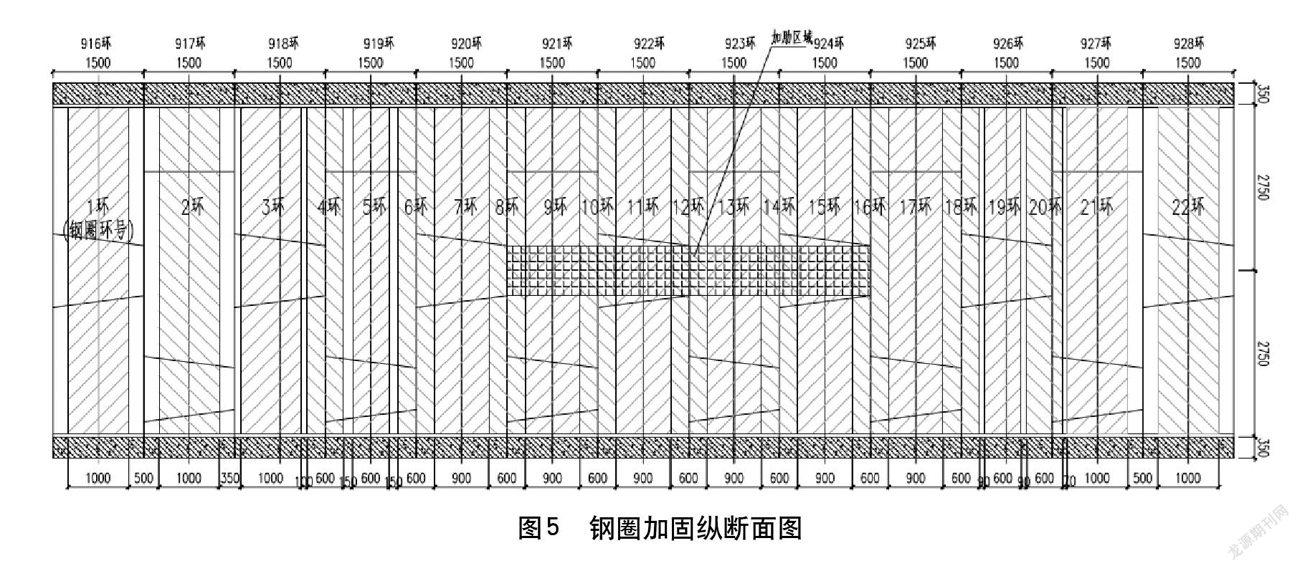

從現場統(tǒng)計數據可以看出,919~925環(huán)環(huán)間變形不協(xié)調較大,沿隧道縱向方向受力,需要對此區(qū)段環(huán)間結構進行補強。以往的鋼圈加固通常會將整環(huán)加固鋼圈和騎環(huán)縫加固鋼圈間斷設置,在保證隧道結構補強效果的基礎上盡量保證隧道沿縱向上的柔性[6]。由于此次隧道破損情況十分嚴重,且范圍較大,鑒于此范圍隧道周邊土體已進行充分注漿加固,地層情況較好,為提高此區(qū)段盾構隧道結構的整體剛度,國內首次采用3cm厚、環(huán)寬600mm和900mm的鋼圈同時進行加固,環(huán)寬600mm鋼圈騎環(huán)縫設置,各環(huán)鋼圈間連續(xù)滿焊形成鋼筒的設計方案,具體見圖5。后續(xù)將對此區(qū)段加強監(jiān)測,為今后類似工程提供參考。

4受損區(qū)間盾構管片加固后效果評估

為了進一步評估鋼圈加固效果,采用能考慮管片大變形的數值分析模型,以水平收斂變形最大(收斂變形達到380mm)的管片作為分析對象,分析透水事故工況發(fā)生后,加固管片在目標工況下(1m覆土荷載下)的受力變形分析。分析時以單環(huán)、收斂變形最不利管片作為分析對象,不考慮縱向螺栓約束作用。

4.1 計算模型介紹

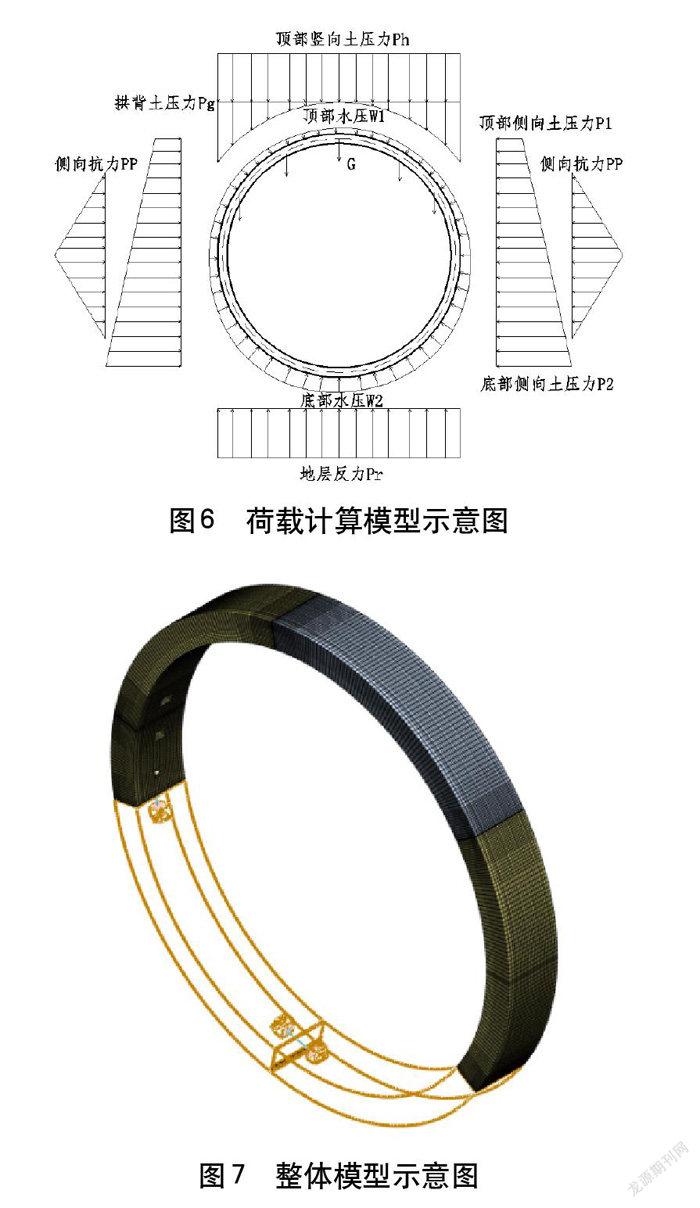

計算模型采用荷載-結構模型,模型中按照對稱簡化原則,采用半環(huán)模型進行分析,外部水土荷載采用水土分算原則,荷載計算模型示意圖見圖6。以管片變形最大的923環(huán)為研究對象,對管片進行加載以模擬外部水土壓力,管片達到原始設計狀態(tài)后,通過不斷撤去腰部側向抗力PP來模擬管片周邊的水土流失,待管片計算變形與實際變形基本吻合后,安裝加固鋼圈,并采用界面單元和固定螺栓將加固鋼圈與管片固定。管片混凝土強度C50,管片內徑為5500mm,外徑為6200mm,鋼板采用Q345,厚度為30mm。計算模型示意圖見圖7。

鋼筋混凝土管片采用三維實體單元,材料本構采用總應變裂縫模型,彈性模量為34500MPa,混凝土抗壓函數取常量函數,抗拉函數取Thorenfeldt函數,其中抗壓強度取32.4MPa,抗拉強度考慮考慮鋼筋受拉影響,等效取30MPa。

接縫螺栓為一維桁架單元,材料本構采用范梅賽斯模型,彈性模量為206000MPa,彈性模量為200000MPa,初始屈服應力為480MPa。

加固鋼圈采用二維板單元,材料本構采用總應變裂縫模型,彈性模量為206000MPa,抗拉及抗壓函數均為常量函數,抗拉及抗壓強度均取310MPa。

固定錨栓螺栓采用一維梁單元,材料本構采用總應變裂縫模型,彈性模量為206000MPa,抗拉函數為多線函數,抗拉強度為40MPa。

界面單元為鋼筋混凝土管片與加固鋼圈的連接單元,材料本構采用非線性彈性模型,其中法向剛度模量為6.75MPa,剪切剛度模量為2.68MPa。

4.2 透水工況模型結果分析

透水工況下,管片豎向位移及水平位移云圖如圖8和圖9所示,其中管片水平收斂變形為385mm,頂部位移為-311mm,與管片實際變形(水平:380mm;頂底300mm)基本吻合,能夠作為分析目標工況下鋼圈加固效果的基礎。

4.3 目標工況下鋼圈加固效果評估

計算模型模擬到透水工況后,激活加固鋼圈、固定錨栓及界面單元,繼續(xù)加載1m覆土荷載達到目標工況。圖10和圖11為鋼圈加固后目標工況下盾構隧道水平位移云圖和豎向位移云圖,圖12和圖13為鋼圈未加固目標工況下盾構隧道水平位移云圖和豎向位移云圖,可以看出:目標工況下,進行鋼圈加固時管片水平收斂變形406mm,頂部位移334mm(向下),較前一級工況分別增加了16mm和17mm;未進行鋼圈加固時管片水平收斂變形453mm,頂部位移383mm(向下),較前一級工況分別增加了69mm和72mm。

由此可以看出,管片在收斂變形達到380mm后,受壓區(qū)部分混凝土被壓碎,管片頂、底接縫螺栓屈服,依靠自身結構其變形難以穩(wěn)定,采用變剛度鋼圈加固可以有效控制管片水平和豎向變形。

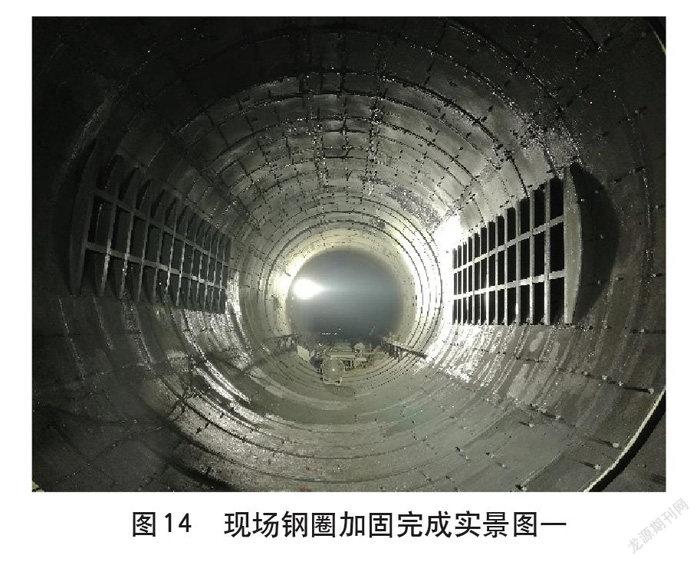

截至目前,此隧道已安全運營近3年,運營期間盾構隧道幾乎沒有變形,表明變剛度內張鋼圈的加固修復設計方法,以及采取的設計措施和構造是安全可靠的,現場鋼圈加固完成后實景圖見圖14。

5 結語

針對某城市地鐵隧道大變形受損盾構管片,在前期受損盾構管片現狀調查分析的基礎上,選擇采用了內張鋼圈的加固形式。在滿足限界的基礎上,國內首次采用了變剛度的鋼圈加固形式,即在鋼圈腰部增設了鋼格柵,有效增大了鋼圈支撐剛度和抵抗負彎矩的能力。另外,為了進一步提高受損最嚴重(380mm)區(qū)段盾構隧道的剛度,國內首次采取了13環(huán)鋼圈連續(xù)滿焊連接形成鋼筒的設計方案。而通過三維有限元模型進行分析,可知此鋼圈加固形式能夠有效控制大變形受損盾構管片的水平和豎向變形。現場的實測結果也證實了內張鋼圈的加固修復設計方法以及采取的設計措施和構造是安全可靠的,為今后類似工程的修復設計提供了參考,具有較強的工程實踐價值。

參考文獻

[1]劉德軍,仲飛,黃宏偉,等.運營隧道襯砌病害診治的現狀與發(fā)展[J].中國公路學報,2021,34(11):178-199.

[2]柳獻,蔣子捷,劉樹亞.鋼板-混凝土組合結構加固盾構隧道襯砌結構極限承載力足尺試驗[J].中國公路學報,2020,33(1):128-137.

[3]林培欽.帶牛腿鋼板加固地鐵盾構隧道變形機理研究[D].廣州:華南理工大學,2018.

[4]孫倩.內粘鋼板加固盾構隧道管片的力學性能試驗與數值模擬[D].徐州:中國礦業(yè)大學,2021.

[5]劉庭金,黃鴻浩,許饒,等.粘貼鋼板加固地鐵盾構隧道承載性能研究[J].中國公路學報,2017,30(8):91-99.

[6]翟五洲,翟一欣,張東明,等.盾構隧道鋼板加固襯砌管片環(huán)縫抗剪性能數值模擬研究[J].巖土工程學報,2019,41(S2):235-239.