“3.0時代”北京站城融合樞紐地區綜合交通規劃實踐

張鑫 蘭亞京 涂強 鄭猛

【摘要】隨著經濟發展、區域一體化和交通科技升級,高鐵樞紐地區將逐步成為城市高質量發展的標桿地區。北京鐵路樞紐從以北京站為代表“1.0時代”門戶型樞紐發展至新時期以副中心站為代表的“3.0時代”城站融合型樞紐,樞紐地區交通規劃的理念和思路也在發生的改變。本文以北京城市副中心站作為“3.0時代”站城融合型樞紐的代表,從交通規劃理念思路、技術方案和實施路徑上改變以往站城分立的設施配置方法,從戰略層面力求謀劃空間、功能、服務、供給多層面融合,以慢行系統構建站城地區的“人性化”網絡,整合交通和城市資源,強化活躍街道、停車共享、面向實施等多元統籌,構建新時期站城融合型鐵路客運樞紐綜合交通體系規劃新范式,為全國其他地區站城融合型樞紐規劃提供參考。

【關鍵詞】站城融合;鐵路樞紐;綜合交通;交通核;公共交通

【DOI】10.12334/j.issn.1002-8536.2022.14.002

引言:

站城一體化,是一種以軌道車站為中心周邊緊密布局城市功能的城市發展模式,目前已是各大城市軌道交通與城市融合發展的趨勢。一方面城市利用軌道車站的高可達性,可以提高城市用地及功能價值,另一方面,功能復合、布局緊湊的站城融合形式,也為乘客出行、生活提供極大的便利性[1]。

鐵路樞紐,作為城市內外交通轉換的節點,具有很強的對外輻射能力,在站城一體化發展模式下,鐵路樞紐周邊500-800米范圍內將布局復合城市功能及業態,滿足乘客的多樣化需求,為充分發揮樞紐地區高可達性帶來的價值,位于城市中心區的鐵路樞紐周邊地區通常布局高強度開發規模,并具備以下幾種發展特征:

一是服務高度融合。隨著高速、城際鐵路的發展以及城際間聯絡需求不斷加強,鐵路樞紐地區不只作為城市內外交通轉換的節點,服務整個城市的區域聯絡需求;更是服務城市通勤、商務功能的重要地區。利用樞紐會產生大量的中短距離出行的乘客,尤其是此部分乘客的主要出行地主要位于樞紐地區,實現鐵路樞紐功能高效服務周邊地區,實現“站城一體化”。

二是功能高度融合。鐵路樞紐地區由單一的交通樞紐功能轉變為集交通集散、辦公、娛樂、休閑、交往等多種功能于一體。強調整個空間場所的功能復合化,鐵路樞紐功能與城市多樣化功能高度融合,樞紐地區成為滿足多樣化需求的城市活力中心。

三是空間高度融合。改變傳統鐵路獨立站房、單一站前廣場的形式,更加強調減小鐵路在城市中的割裂以及在環境、噪音、景觀、占地、分隔城市等方面帶來的負面影響,通過鐵路站房及站前廣場融合城市公共建筑以及公共空間,實現空間高度融合,充分提升樞紐地區用地價值。

1、背景情況

1.1發展背景

北京鐵路客運樞紐從“1.0時代”交通門戶型(北京站代表),發展到“2.0時代”綜合交通樞紐型(北京西站代表),再到“2.5時代”站城初步融合型(星火站代表)。樞紐交通規劃的理念和思路也從平面布置到立體綜合[2]。進入樞紐“3.0時代”,北京鐵路客運樞紐急需提出一個全新的站城融合型樞紐地區交通規劃思路,從而解決以往樞紐存在的問題。

北京城市副中心站,位于北京城市副中心0101街區,是北京10個國家鐵路客運樞紐之一,亞洲第一大地下鐵路車站,車站規模為10臺20線。主要功能定位是京津冀區域協同發展的“橋頭堡”、北京主副中心聯系的“紐帶”、北京城市副中心的首要“門戶”。其中,0101街區地上總建筑規模約為288萬平米;站城一體化實施范圍(約70公頃)地上建筑規模約為139萬平米,地下空間建筑規模約為128萬平米[3]。

1.2面臨挑戰

新時期,北京城市副中心站將作為“3.0時代”站城融合型樞紐代表,從車站及周邊地區條件來看,存在以下挑戰:

1.2.1區位最核心

城市副中心站位于京津冀“一核兩翼”中“一翼”的核心地區,北臨運河商務區、東靠行政辦公區、南接城市綠心,三大功能區與城市副中心站聯系需求緊密,相互之間交通流交織與疊加。

1.2.2空間多約束

鐵路樞紐地區西鄰北運河、東接六環地下路、北貼地面京哈鐵路、南連廣渠地下路,空間條件復雜,0101街區對外交通聯系受到一定阻隔。同時,一體化實施范圍內(約70公頃)需規劃10臺20線地下30米超大樞紐、含軌道平谷線、M101線等多條城市軌道交通、地上地下共約260萬平米建筑規模,如何通過交通系統實現多種功能順暢組織成為重點。

1.2.3時序難統籌

根據城市副中心控規,北側京哈鐵路遠期入地,但入地時序未能穩定,而遠期鐵路入地將對城市功能布局、城市空間形態、沿線道路建設等方面將產生較大影響。同時,車站通車年相關配套交通基礎設施開通時序尚未穩定,急需處理近期出行者對小汽車依賴與綠色出行美好藍圖之間的相互關系。

2、規劃思路

“3.0時代”站城融合型樞紐地區,通常在功能層面強調復合化、在空間層面強調立體化,在服務層面強調一體化,以此充分發揮樞紐地區高可達性帶來的高價值,并將地區構建成為城市活力中心。新時期,要以單純強調理念的“假”融合向空間、服務、功能和供給多層面的“真”融合落地轉變,改變以往的“站”與“城”“分離的局面。

2.1布局上強調空間融合

充分發揮交通設施系統性,打破“紅線”思維,鐵路用地與城市用地一體規劃,以交通設施布局融合探索站城融合“新”格局。統籌地下30米鐵路站臺至地上10米空中步行系統,實現大跨度40米豎向多層空間一體設計,將“點”的問題,謀劃“面”狀空間解決。

2.2發展上突出功能互動

實現公交化城際功能與城市多樣化活力中心互動發展,從單一的交通樞紐功能,變為樞紐、城市、平臺、商娛等多功能為一體;從單一的站前集散廣場,變為集散空間、城市客廳、公共空間、地標建筑等多樣化公共空間[4]。通過整合城市交通、商業、休閑、辦公、居住等要素,形成城市富有活力的區域中心,實現單一目的性“人流”轉化為多重目的性“價值流”。E101E668-78D8-43F6-B815-0481059F5511

2.3需求上謀劃服務多樣

復合化的城市功能、立體化的站城空間、一體化的服務以及高開發的強度,使得站城地區出行更多樣、更復雜、更爆發,產生“樞紐客流與城市客流”的雙重疊加。新時期,站城融合樞紐不只承擔內外交通轉換、服務城市區域聯絡需求的功能,更將擔負服務城市通勤、商務等多樣功能。本次規劃將14萬樞紐客流與42萬物業客流一體畫像,謀劃服務多樣。

2.4設施上實現一體利用

站城樞紐地區,一方面由于較高土地開發價值促使交通空間高效利用,另一方面樞紐與城市客群在出行時段上的差異性給“站”與“城”交通設施共享融合使用上提供支撐條件。因此,本次規劃在設施上,充分考慮“站城”一體利用,尤其是在“站城”地區的軌道交通、公交樞紐、進出通道、停車空間、街道空間、道路廊道等利用上,將提高使用效率,實現高質量發展[5]。

3、規劃方案

為落實戰略發展要求,本次綜合交通規劃方案強調由“傳統配置型”向“綠色引導型”轉變,通過規劃構骨架、搭體系、建框架,對外打造“大公共交通”體系,對內依托“1+N+X”出行體系,系統引導城市與鐵路規劃設計,實現交通引領發展。

3.1構建骨架,對外打造“大公共交通”體系

站城地區爆發性、大容量、集中式的出行需求特征,需要以大容量公共交通系統為主體,保障站城地區正常集散。本次規劃依托“5條城市軌道交通+3個層次地面公交線網”的“大公共交通”體系進行保障。其中,重點發揮不同層次地面公交系統優勢,與城市軌道交通合作互補,提升公共交通服務水平和競爭力。

本次公交規劃打造干線、普線和微循環線的3個層次地面公交網絡,分別服務城市副中心外圍6-15公里范圍、城市副中心內部2-6公里范圍及0101街區周邊0-2公里范圍。同時,為滿足差異化、多樣化出行需求,規劃商務班車、快速直達專線、定制通勤班車、高鐵專線、休閑旅游專線、夜班線、定制公交等多樣化公交服務,實現全天候、高水平的地面公交運營服務。

3.2搭建體系,對內強化“1+N+X”出行體系

“3.0時代”樞紐地區明確以步行>軌道交通>公交>出租車>小汽車為優先級,緊密圍繞交通方式優先級別進行樞紐地區規劃設計。本次規劃以1張立體貫通步行網絡,串聯N個立體交通核,整合X種交通資源,構建“1+N+X”交通組織體系,實現樞紐地區“多路來,多路解”,“點”上的交通需求,通過“面”的設施供給解決。

3.2.1打造1張立體貫通步行網絡

“站城”融合的關鍵在于如何構建步行系統。步行系統將作為骨架,在塑造地區空間結構、組織功能高效布局、銜接站城交通系統等方面發揮重要作用。

一是以流定形塑造地下步行網絡。基于行人流量期望線和街區內軌道站點位置分布,以流定形,根據地下人行主動線塑造地下步行網絡,實現樞紐與各地塊、各軌道站的便捷聯系。并構建交通模型評估地下步行系統的擁擠風險,整體設施規劃可靠性強。

二是細分動線編織地面步行網絡。地面步行系統通過劃分主要、次要和休閑行人動線,細化行人路徑,避免流線沖突。規劃范圍內的地面步行系統網絡里程達到約29公里,步行網絡密度達到約15公里/平方公里,一體化先期實施范圍步行網絡密度達到約24公里/平方公里。

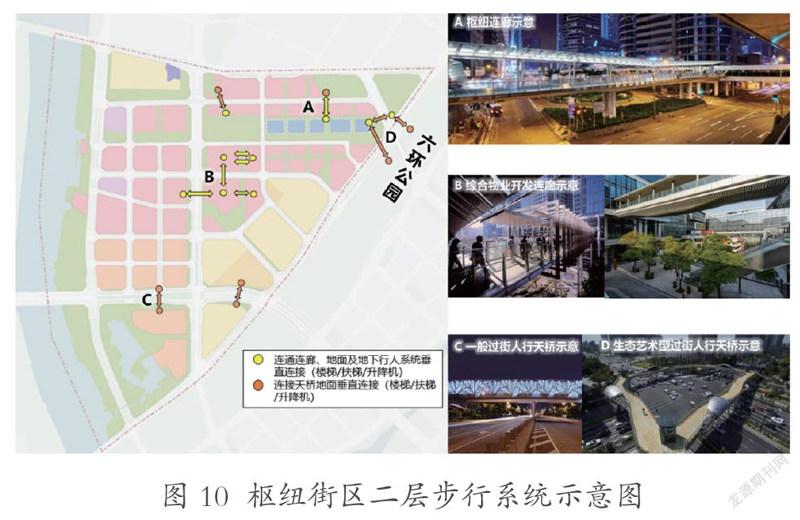

三是豐富路徑構建二層步行系統。二層步行系統按照樞紐連廊、綜合物業開發連廊、一般過街人行天橋、生態藝術型過街人行天橋四種類型進行配置,將實現加強街區內各地塊的二層聯系,減少地面人車沖突,同時縫合街區外圍干道形成的空間割裂。

3.2.2串聯N個立體交通核

多層次的步行系統需要在豎向空間上進行整合,引導站城融合。在人流、功能最密集的城軌車站周邊500m范圍內,形成多個串聯地下、地面、地上城市空間的立體交通核,聯通多層次步行網絡。多向來源的行人可方便地通過“立體交通核+地下步行網絡”快速到達鐵路樞紐,擺脫了傳統模式中所有機動車都在樞紐內上落客的方式,實現“多路來,多路解”,緩解樞紐街區道路交通擁堵。

本次提出的“立體交通核”是指以樞紐、軌道等出入口為核心,串聯地下、地面、地上城市步行系統,整合城軌、公交、自行車、小汽車等多方式交通資源,實現與城市功能緊密聯系、交通流快速集散的城市公共空間。根據交通核的位置和功能分為樞紐落客區接口型、商業落客區接口型及地下步行街進出口型等三種類型。立體交通核100米服務覆蓋超過60%的街區范圍,充分提升了行人的便利性,提高軌道車站一體化服務水平。

3.2.3整合X種交通資源

圍繞立體交通核周邊50米內整合包括城市軌道站點出入口、地面公交停靠站、自行車停靠點、小汽車即停即走落客區、響應式公交站、共享地庫出入口等各種交通資源,實現鐵路樞紐與多模式交通的高效換乘,通過換乘時間評估確保公共交通與樞紐的步行換乘效率優于小汽車,體現“公交優先”。

3.3活躍街道,突出營造活力場所

借鑒“交通-場所”(“Link-Place”)二維街道分級體系,疊合道路交通機動性和街道行人活躍度兩個指標形成適用于高鐵樞紐街區的街道分類矩陣,將多元街道細化為9種街道類型,根據不同類型的街道,結合安全性、流動性、功能性及生活性的特征,提出0101街區內各類街道的主要功能和在設計上應優先考慮的事項。

其中,規劃楊坨二街充分借鑒英國牛津街街道中間設小型安全島,方便行人過街往來兩邊商業的做法,結合楊坨二街兩側購物、用餐、游逛、會面、休憩、散步或表演等未來的功能需求,通過減少機動車道數量及寬度、路口車道收窄、限制小汽車出入口設置等措施,積極實行交通穩靜化,營造舒適的步行環境。

3.4停車管控,助力構建不依賴小汽車出行的地區

“3.0時代”站城融合樞紐,最關鍵點在如何看待小汽車。處理近期出行者對小汽車出行依賴與遠期對綠色交通發展訴求之間的關系成為重點。本次規劃采用近遠期柔性過度方式,近期在城市軌道交通等大容量公共交通供給不足的情況下,適度滿足停車需求,在周邊空閑資源提供部分停車空間;遠期在公共交通供給達到要求后,逐步對站城地區實行小汽車嚴控,通過停車指標分區化、停車資源共享化及停車收費差異化等規劃策略,降低小汽車在該地區出行的吸引力,構建不依賴小汽車出行的樞紐地區。E101E668-78D8-43F6-B815-0481059F5511

一是停車指標分區化。嚴控0101街區內新建公共建筑機動車配建標準,統籌街區內停車供給。根據站城地區公共交通服務水平,停車供給劃分嚴格控制區、適度控制區和適度供給區。其中,嚴格控制區規劃指標低于每100平方米設置0.4個車位;適度控制區規劃指標為每100平方米設置0.4個車位;適度供給區現狀基本已實現規劃,停車規劃指標原則上保留現狀不變。

二是停車資源共享化。推行0101街區停車資源共享化,積極探索不單獨配建樞紐小汽車停車場的停車供給模式。統籌考慮城市功能業態分布、地下空間開發、公共交通服務水平等因素,將整個街區劃分為若干個停車分區,各分區內停車資源整體調控,實現停車共享,促進泊位高效利用。共享后總泊位折減10%。

三是停車收費差異化。結合小汽車抵達和駛離便利程度將0101街區地下車庫劃分為不同收費分區,越便利的停車分區收費越高,通過分區域、分時段、分車型的差異化停車收費政策,利用經濟杠桿,促進停車需求均勻分布,錯時共享。

3.5面向實施,謀劃多種交通系統空間訴求“一張藍圖”

規劃探索形成“概念規劃-詳細規劃-精細規劃-政策規劃”的規劃模式并以交通實施圖則的方式,指導設施設計與實施。

一是全要素統籌。規劃統籌“10+”個復雜節點、8類限制要素(管線、工程、管廊、既有及規劃軌道、匝道、地下空間)的空間要求。

二是強圖則指導。在規劃層面以交通實施圖則的方式,指導設計與實施。

三是重精細實施。交通實施圖則以0101街區為整體,細分地面、B0.5、B1、B1.5、B2層等5層立體空間、涵蓋26項交通設施落位,涉及近遠期布局需求。

結語:

規劃首次提出了“1+N+X”交通組織體系、“多路來、多路解”的交通組織方式,“遠端多點落客+物業地庫共享接客”模式,凝聚形成“3.0時代”樞紐地區交通規劃新范式。通過方案評估,約80%的乘客平均換乘時間將小于3分鐘,可以進一步提升城市道路的運行效率,緩解樞紐地區交通擁堵。本團隊將持續關注副中心站樞紐的建設,跟蹤后期實施和使用的效果,為全國站城融合型樞紐地區規劃積累寶貴的經驗。

參考文獻:

[1]周鐵征.鐵路客運樞紐規劃建設管理機制與設計理念[J].城市交通,2015,13(5):24-29.

[2]蘭亞京,鄭猛,茹祥輝.新時期北京鐵路客運樞紐規劃發展策略研究[C].中國城市交通規劃年會論文集.2018:1-7.

[3]《北京城市副中心控制性詳細規劃(街區層面)(2016年-2035年)》[R].2018.

[4]趙杰.王昊.戴繼峰等.大型高鐵綜合交通樞紐功能設計關鍵技術方法研究[J].建設科技,2015(10):33-34.

[5]崇志國.大型綜合地下交通樞紐的站城融合設計策略[J].建筑技藝.2020,26(9):72-76.E101E668-78D8-43F6-B815-0481059F5511

——以防城港市為例