科幻國企跨界碰撞 《大國重器》賦能創新

何思源

編者按:大眾對于科幻小說的第一印象往往是天馬行空的想象和瑰麗神秘的未來世界,而事實上,優秀的科幻小說是根植于尖端科技成果和科技發展潮流的。正如《大國重器》的緣起,科幻作家們走進國企真聽、真看、真感受之后,跨界碰撞出絢爛多彩的作品的同時,也吹響了中國科幻黃金時代的號角。

國企與科幻結合,科幻作家走到科研一線接受教育,通過親身體驗創造出真正硬核的科幻作品,對于提高民族創新能力和科學素養具有很強的引導性和建設性。

高原之上的光伏電場陣列中,居然暗藏著未來星際飛船靠搜集星光進行遠航的秘密。托卡馬克核聚變的高溫熔爐里,居然進化出了一支與人類迥異的智慧文明。當中國人的能源工程遍布非洲,冒險者在這塊古老的大陸上會經歷怎樣的新冒險?如果中國航天已經發達到可以輕松送一群孩子去月球參加夏令營……13篇小說,呈現出中國人眼中不一樣的未來技術幻想。

國有企業和科幻作家,乍一聽似乎是不相關的兩個群體,然而事實上,最新、最尖端的科技成果和科幻小說之間的聯系比大眾所認知的要緊密得多。科幻小說用幻想的形式,表現人類在未來世界的物質精神文化生活和科學技術遠景,其內容交織著科學事實和預見、想象,創作的過程離不開現實基礎和科技進步的支撐;而國企既是前沿科技的重鎮高地,也為越來越多的科幻場景變成現實提供著契機。二者跨界碰撞自然會激發出奇妙的化學反應。

2019年4月,由中央網信辦網評局、國務院國資委宣傳局指導,國務院國資委新聞中心聯合環球網、果殼、“未來事務管理局”、新浪微博共同發起了“科幻作家走進新國企”活動。

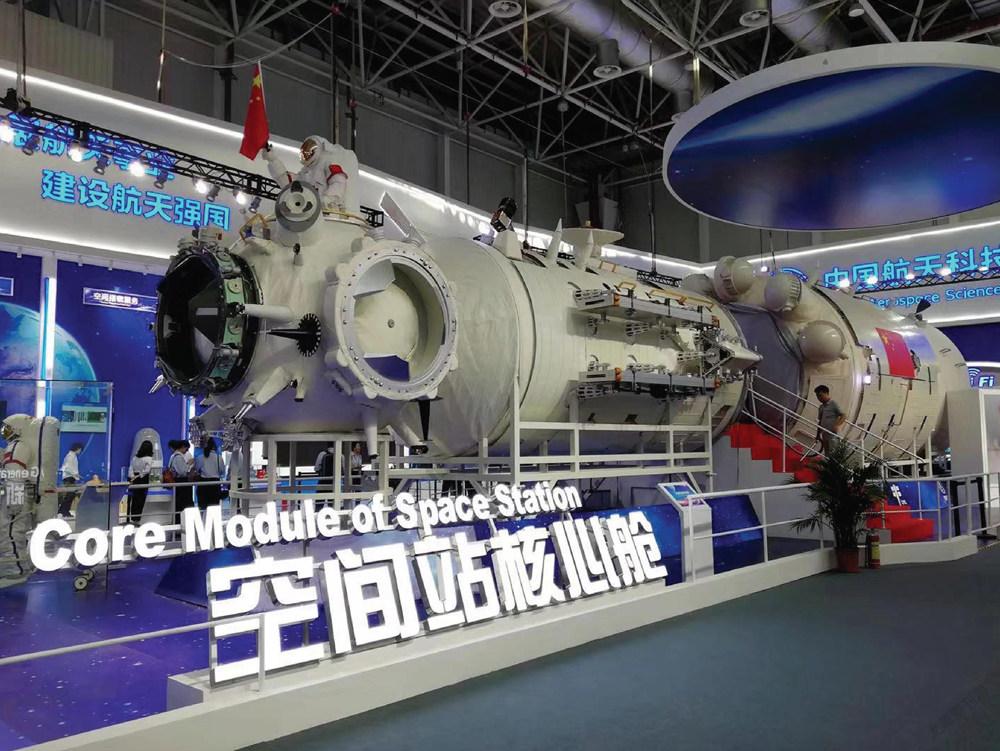

作家們與科技創新的主力軍——國有企業相遇,以具有世界先進水平的標志性科技成果為素材,創作出了妙想天開的未來生活故事。而《大國重器》正是“科幻作家走進新國企”活動的直接成果,是科技與藝術、科技工作者與科幻創作者、中國現代化建設和中國科幻創作的一次有機融合。

國企和科幻的關聯源遠流長

長久以來,國企經常成為科幻的主角。上世紀50年代很多人喜歡寫核科幻,里面的核能源、核工業是國企;60年代,葉永烈的《小靈通漫游未來》描寫了21世紀的中國,里面的能源工廠、汽車工廠、糧食工廠也是國企,“很多人走入各行各業,就是在按照書里的模式建設中國”。當時間推移到2019年,電影《流浪地球》點燃了大眾的技術自信和文化自信,那也是玉兔2號替人類首次看到月球背面的一年。

“你們負責想象,我們負責實現。”這是“走進新國企”活動中一名工程師所說的話,強有力地回應了科幻作家劉慈欣所說的“我是寫科幻的,他們是把科幻變成現實的人。如果將人類比喻為在非洲荒原上行進的人,科學家就是走在最前面的那群”。

科幻正在以越來越令人信服的姿態走進大眾文化,作為一種“現代神話”,描寫即將到來的科技。而當代科幻創作者與科學家之間也建立起了更為緊密的關系,互相提供靈感和建議。特別是在“科幻作家走進新國企”活動中,作家們下廠房、走基層,以科學家、科技工作者為主角,描寫廠房、車間與技術細節。

科幻作家晝溫在青海見到了全球最大的光伏發電站,一望無際的硅基板“像深藍色的多邊形向日葵”,板上是全球首條100%輸送清潔能源的特高壓,產生的電力跨越1563千米點亮中原萬家燈火。“我被這種規模化汲取恒星能量的產業震撼到了”,于是她在小說中設想了一種叫“落光”的高敏光電材料,在漫長的宇宙飛行中以微小的星光發電。

核聚變也是科幻小說中常見的素材。“提到人造太陽,科幻感一下就拉滿了”,劉慈欣寫過《人造太陽》。萬象峰年的小說則設想了誕生于核反應堆中心的文明。而早在大部分本土科幻誕生之前,中核研究院的科學家們已經在西南大地上創造恒星中心的反應環境,建造“中國太陽”。

國企與科幻結合,科幻作家走到科研一線接受教育,通過親身體驗創作出真正硬核的科幻作品,對于提高民族創新能力和科學素養具有很強的引導性和建設性。

開啟中國硬核科幻的黃金時代

《大國重器》作為“科幻作家走進新國企”中短篇小說精選,匯集了老中青三代、13位科幻作家的作品。其中許多篇目都是以中國科技工程項目中的工作人員為主人公,聚焦當代歷史和不遠的未來,通過這些科學家、工程師、基層工作人員的生活經歷和命運抉擇,為我們描繪了一幅幅震撼心靈、感人至深的人生畫卷。

在趙海虹的《月涌大江流》中,新中國建設初期的一位水電工程師偶然從抽水蓄能電站的原理聯想到了時間旅行的機制并記錄了下來,無意間開啟了中國未來時間旅行研究的新路徑,他的人生中也出現了來自未來中國的時間訪客。逝者如斯,科幻中的時間旅行主題和新中國的水電建設歷史,就這樣以一種奇妙的方式結合了起來。

趙壘的《時間與渦輪》則通過一段虛擬空間中的對話,講述了中國電力產業工人一家三代的傳承,從當年的西北水電開發,到當代的光電開發,到未來的天王星能源開發,中國人越走越遠,但親情從未斷絕。

另一些作者把視線轉向了更為遙遠的中國古代歷史。這些指向未來的高新技術與中國古人的思維和文化能產生共鳴嗎?這些國家級的工程放到悠久的歷史長河中,與向來重視大型工程的中國古代文明之間,是否有著某種同構的照應呢?

在劉天一的《天問》中,故事舞臺被設置在了剛剛統一天下的秦朝,為了對抗神秘的外星敵人,秦始皇召集墨家學者,整合了全天下的資源,試圖跨越時代,掌握今天被我們稱為核聚變、對空導彈和計算機的技術。如果有足夠的樣本和資料,以中國古人的勤奮與探索精神,這一切真的可以做到嗎?我們沒有答案,但在故事中,對這個問題的探討會引發更多角度的思考。

先進科技工程引發的科幻想象不僅關聯到國家、歷史、文明范疇的宏大主題,也為人類個體具體而微妙的人生經歷提供了不可思議的舞臺。

靚靈的《顆粒之中》就向我們展示了這樣一種可能,在不斷擴張的宇宙中,空間就像是被繃緊的皮球,如果它被什么東西突然刺到,也許可以破開一個洞,人類就能夠借此穿越時空——國家電網基地的超高壓電伏可以做到這一點。于是,飛機上的醫生反復看到自己要去救助的觸電女孩提前來到自己面前,提醒自己應對空難,該怎么做才能打破這一循環。92F380D0-E112-4728-BDC4-8ECB3FDC7E71

更具有現實意義的是,作者們在對這些國家級別的科技工程進行思考時也做出了推測和預言。隨著科技工程步伐的不斷邁進,中國將會走向何方,在世界舞臺上扮演什么角色?

比如,房澤宇的《電與雷》是一個帶有超級英雄色彩的故事,它發生在非洲。主人公是一位援建工程師,來自中國的科學家成為了動作片的主角,中國自主研發的電力和微型無人機產品成為了主角的道具,在非洲大地上幫助當地人對抗邪惡勢力。

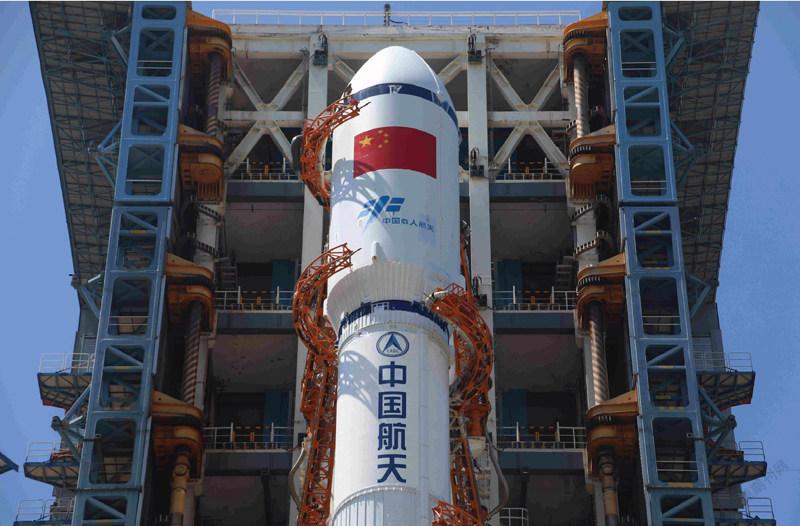

在王晉康的《月球夏令營》里,中國企業家主導的電力公司掌握了利用月球上的氦-3發電的業務,然而企業家沒有選擇壟斷,而是將這個產業分享給了全人類,并通過網絡選舉的方式選拔對太空事業感興趣的青少年參觀月球工廠。這個故事展現了中國人在人類太空開發中的風范,我們將有所作為,并愿意分享。

上世紀科幻黃金時代的作品充滿了技術之美——宏大、光明、樂觀,如今屬于中國的科幻黃金時代在發展過程中產生了新的溫度和質感,其核心就在于創造和奉獻。正如科幻作家韓松所說:“國企充滿科幻黃金時代特有的質感,創造,奉獻,在極端、混亂的環境下也有巨大的創造力和投入的精神。這不光是中國人的精神,更是全人類求生存、求發展的精神。這一點,坐在家里埋頭寫科幻小說是感覺不到的,只有去了現場,面對面看到科學家、工程師和他們創造出的設備、技術,才會感受得到。”

這也是《大國重器》的創作初心,一流的創作者不應困于書籍、電影這類二手素材,只有站在技術一線,基于社會科技發展,才能讓科學幻想煥發出最旺盛的生命力。

中國的科幻黃金時代,就是現在。

科幻,照向未來科技之鏡

要想創作出“立得住,傳得開,留得下”的精品科幻作品,創作者需要準確把握現有的真實和未來的發展。

近些年,裝機量居世界第一的光伏園區、世界唯一的百兆瓦儲能實證基地、打破外國長期壟斷的“電子級”多晶硅、“高峽出平湖”的水電建設、“創造太陽”的核工業等高精尖重大科技成果紛紛誕生在國企的“懷抱”中。因此,我們更要讓創作者不管從細微處還是大環境,都對飛速發展的中國科技擁有真實體味,這樣創作者才能更好地描繪未來,也能增添一種使命感,更加積極、更加自覺地參與到科技的傳播普及中。

在中國向未來邁進、打造人類命運共同體的過程中,科幻將扮演重要角色:看見不同,看見未來,記錄時代,寫下對現實的關注和探索。與此同時,以開放的胸襟和“大國重器”的自信、擁抱科幻這一充滿可能性的文化領域的國企也在面向廣闊未來,不僅要到世界去沖浪,還要到月球上、火星上,在遼遠的星辰大海中搏擊。

《大國重器》已在,未來將由國企和科幻共同探索。92F380D0-E112-4728-BDC4-8ECB3FDC7E71