藏書票:方寸之間,精華薈萃

牛明明

藏書票是一種被粘貼在圖書環襯或扉頁上,起到標明圖書所屬權作用的藝術作品,最早誕生于15世紀的德國。這種具有鮮明個性和特殊作用的微型版畫,寄托了讀書人對所擁有圖書的喜愛與珍視。小小的一枚藏書票畫面包羅萬象,設計構思新奇,制作手法多樣,方寸之間可容大千世界。藏書票常常能夠提升圖書的收藏價值,在起到對圖書的保護作用的同時,也是一種對文化的傳承。本文將帶我們盤點歷史上的那些精美藏書票,講述隱藏在其背后的那些有趣歷史故事!

圖書上的精美“身份證”

1.警示和權貴的標記

歐洲中世紀是宗教題材手抄本書的時代。那時人們的生活與宗教密不可分,從王室貴族到普通群眾,各個階層的人都在宗教的框架中。福音禱告書是至高無上之物,但出版此類圖書不僅耗時長且資金投入相當巨大,因此出版工作只能由教會和修道院獨占,畢竟它們擁有充足的資金以及能夠雇傭高技術匠人的實力,使后世人有機會欣賞到這些精美絕倫的繪圖手抄本圖書。

此后,在王族權貴支持下,意大利、西班牙、法國等國家開始創建大學,大學的誕生成為了那個時代智慧與知識的載體,當然并不是單純地傳播學術知識,學習內容還是以宗教為主。一方面,教會、修道院和貴族開始向大學提供這些豪華的手抄本書,一定程度上也催生了更多新的閱讀人群出現。另一方面,各國所創立的大學之間或者教會、修道院之間通常也會通過借閱各自擁有的手抄本書進行交流與學習。在這個過程中,王族權貴會委托工匠定制凸顯家族紋章、徽章的圖形標記,以標明對圖書的專屬和所有權,同時也可彰顯家族的權貴和地位。這種被粘貼在圖書環襯或扉頁上的圖形標記,時刻提醒閱讀者或借閱者要保護好圖書并且要按時歸還,于是藏書標記就這樣誕生了。它的作用如同中國的藏書印章,成為了一種所有權和專屬的象征。

在15世紀的德國,約翰內斯·古登堡發明了西方的活字印刷技術,使歐洲的文明進入到一個新的時代。他和助手所使用的鉛活字版機械印刷機,使印刷速度較之以前的手抄法和雕版印刷法有了翻天覆地的變化。據估算,16世紀印制出版的各種圖書總發行量應在2億冊左右。在德國萊比錫、法國巴黎、意大利米蘭等地,出版印刷業開始繁榮起來,加上商業生產和貿易集散地陸續出現,使得印刷業逐漸成為一種規模龐大的產業,為早期歐洲國家積累了大量的資金。在中世紀,手工抄寫文字加上繪制書中各種圖像至少需要一年或更長的時間,等到了這一時期,手抄圖書幾乎無人問津,這也表明歐洲圖書史進入到印刷書時代。在這里不得不說,中國古代的造紙術和活字印刷術對歐洲的印刷技術提高也產生了一定的影響。(見左圖)

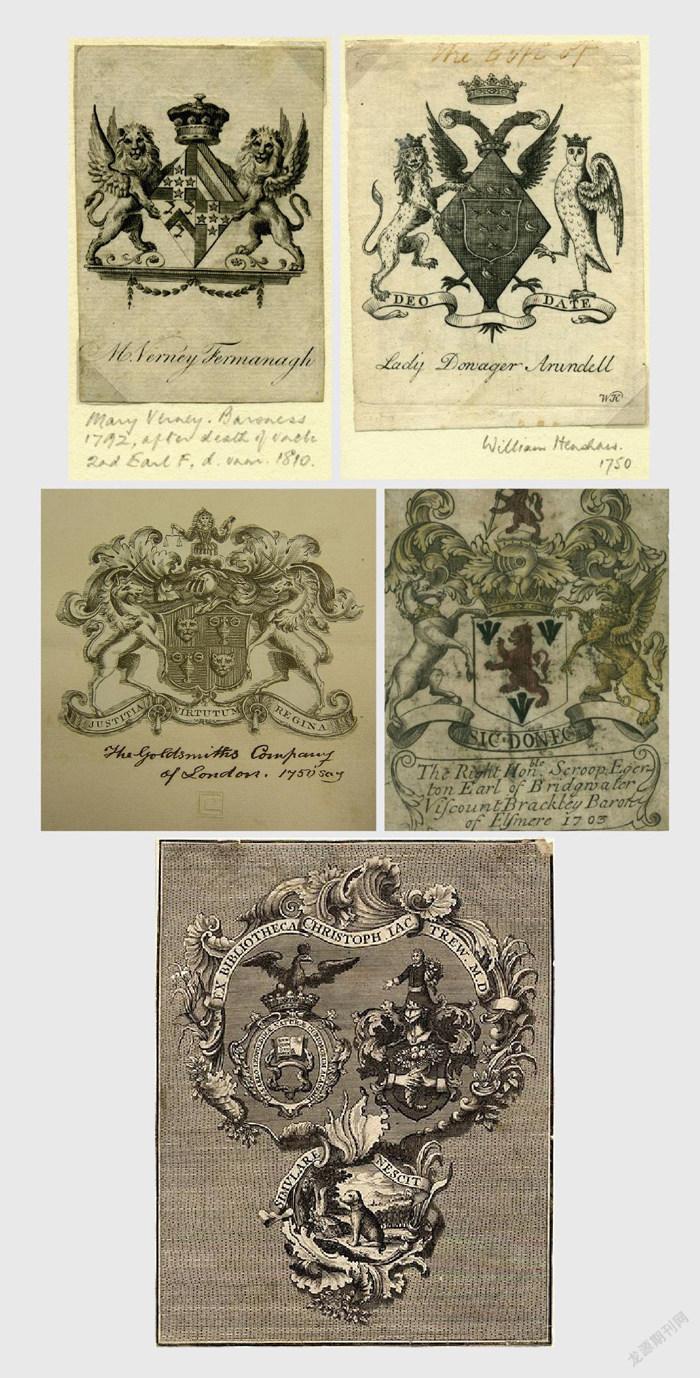

2.家族紋徽章參與創作

之所以早期的藏書票畫面內容更多的是某個教會或家族的紋章、徽標,最主要的原因是那個時期印刷出版圖書的成本依舊非常昂貴,需要籌措大量的資金,要得到很好的銷售,單純靠書市零售是遠遠不夠的。書商需要找到可以長期合作的客戶以便得到強大的后盾,教會或有實力的家族無疑是最好的選擇。這種較為固定的畫面形式,在那時已經成為藏書票最主要的表現內容。(見上圖)

在歐洲,圖書大約在15世紀中葉逐漸開始為其他階層人群服務,這一時期也正是藏書票登上歷史舞臺的時間,迄今發現最早的藏書票出現于15世紀,系德國人約翰內斯·克納貝恩斯貝格(Johannes Knabensberg)所有,畫面上有只刺猬,再上面有條綢帶上寫著“謹防刺猬一吻”。此作品大約制作于1450年,由于目前僅僅發現了這一枚,沒有其他的復品,所以對此枚作品的研究只能停留在作品票面信息上,而更多的內容都來自后人的遐想。(見下圖)

和“刺猬”這枚作品相差幾十年的還有一枚也被公認為是最早的藏書票之一——“天使”藏書票,從已知的存留下來的信息可知,這枚作品比“刺猬”晚30年,大約制作于1480年的德國。票面刻有一位手抱盾徽的天使,盾徽上有一頭牛,根據畫面信息查閱,此作品是德國勃蘭登堡家族委托制作的,用來粘貼在捐贈給布克斯海姆卡爾特修斯修道院的圖書上,制作方法是版畫技法中的木刻技術和后期手工上色,因此后有一定數量的復品被陸續發現,如果按照現在公認的標號方法應為(X1+Col)。藏書票的制作通常使用版畫技法完成,可以在刻好的版子上進行重復印制,因此會產生一定量的復品,這也是版畫這門藝術的獨特之處。這枚“天使”藏書票和現在國際上所規定的標準藏書票還是有著一定的區別,缺少藏書票標識和票主信息,不過當時的徽章、紋章已經是獨特且唯一的標記了。(見上圖)

文藝復興時期的藝術巨匠丟勒、克拉納赫、荷爾拜因等重要的藝術家們也都從事過早期藏書票的創作。(見下圖)

17—18世紀的藏書票畫面依舊延續著紋章的形式,內容和題材沒有太多創新。

3.出版業對藏書票的作用

印刷術是一種可以大規模復制信息的生產技術。進入19世紀后,隨著社會的進一步變革和科技文化的廣泛傳播,印刷技術顯著提高,出版業蓬勃發展,大量圖書被印刷出版,大大地滿足了更多階層人群的閱讀所需。藏書不再只是少數貴族和教會的專利,中產階級乃至平民百姓也獲得了擁有自己藏書的機會。人們通過紙媒讀物獲取到了更多更廣的新知識,例如科技、天文、數學、醫學等方面,宗教已經不能完全制約一個人的世界觀,每個人都有自己的喜好,通過閱讀,滿足自我。這一點直接影響到讀者選讀的書刊內容和藏書的種類,人們也開始用更具有象征性的畫面形式取代曾經的那些程式化、套路化的紋徽章式,因此藏書票的題材更加豐富,畫面形式更加精彩,制作技法更加多樣。

到了19世紀末,可謂是藏書票的黃金時期,藏書票已經成為西方圖書文化的一個重要組成部分,它的使用與收藏在各階層中已經相當普及,制作者和愛好者不斷增多,有些人已經開始專門研究這一領域,收藏熱也隨之興起。就連當時很多著名藝術家,如畢加索、馬蒂斯、夏加爾、比亞茲萊,穆夏等,也加入到制作的隊伍中。一方面是市場定購的需要,另一方面因為更多人喜歡讀書并愛書,從而形成了高雅的藏書風氣,進而又有了對藏書票的更多需求。它的功能由單純藏書標記的實用性開始向藝術審美層面發展,畫面呈現出個性化、多元化和藝術化的特點,因此藏書票變得更精美。(見左圖)1132D762-3BB7-4A33-94B3-F620542D038D

1891年,世界上最早的藏書票協會成立于英國倫敦,到了那年年底,已經有超過300名愛好者,遍及德國、法國、比利時等多個國家,之后藏書票協會的影響力從歐洲穿過大西洋到達美洲,美國最早的藏書票協會成立于1896年的華盛頓。

1953年在奧地利召開了歐洲最早的藏書票大會,吸引了很多制作者和收藏家參加,此后每年舉辦一次,陸續在瑞士、比利時、荷蘭等國召開,為收藏愛好者搭建起了面對面直接交流的平臺,同時也陸續出版了大量有關制作與欣賞的工具書,為人們提供了更多了解藏書票的機會。

1966年在德國的漢堡舉辦了第一屆國際藏書票大會,并成立了國際藏書票聯合會,之后每兩年舉辦一屆雙年會,截至2020年已成功舉辦了38屆,吸納的會員國超過了40個。

注定與“你”在東方相見

1.通商之路,促進傳播

藏書票傳入比較早的東方國家是日本,大約在19世紀中后期,也就是明治初年,日本產生資本主義萌芽,與歐洲保持著較多貿易往來,特別是19世紀中后期,歐洲對日本的貿易需求量激增,粘貼有藏書票的圖書也隨著歐洲的官員、使節、商人一同遠渡重洋來到了東方,得到了當地文人和學者的追捧。在吸收西方藝術形式的同時,日本創作者結合本國的文化,創作出了具有強烈地域特色的藏書票作品。韓國、泰國、新加坡等國家也有一群熱愛藏書票的人士熱衷于此項藝術活動。(見圖)

2.來華之始,相見恨晚

由于中國古代傳統的線裝書紙張較軟,而且存放時為平放疊摞,如果再在扉頁上粘貼一張藏書標記,會使圖書變得不夠平整,顯得畫蛇添足,所以在線裝書上鈐蓋藏書章是最好的選擇。藏書票進入中國后,與具有700余年歷史的中國藏書印成為了“姊妹”,為中國文人又增添了一種可把玩之趣物。

從已發現的實物作品來看,藏書票與中國“邂逅”大約在19世紀末、20世紀初,應該是由來華外國傳教士、學者、外交官、商人和留學人員帶入。

至于具體年份,這個問題一直困擾著中國的藏書票研究愛好者,并不是票面的內容與文字信息不易讀懂,關鍵是很難找到具體是哪一枚藏書票最早進入中國的。如上面所述,藏書票從歐洲傳播到其他國家和地區時是被粘貼在圖書上使用著而來的,要想查明此事,就要查出在藏書票誕生之后具體有哪些訪華的人員,包括官方的使節、傳教士、商人和隨從以及民間組織的來華人員。而且藏書票是被粘貼在隨身攜帶的藏書中的,屬于私人之物,具有一定的私密性,根本無從考證,只能靠偶爾流出的舊書去發現。多年來,在國內一直有很小一部分人士熱衷于藏書票發展歷史的研究,雖然他們的職業不同,但尋覓的興趣和熱情始終未變,關于“之最”一說,圈內一直討論不休,雖然不斷有新的發現,但還是缺少更多的佐證,讓我們拭目以待,或許有一天會刷新時間的記錄。

3.早期書票,張張精彩

目前發現的藏書票中,被粘貼在1910年出版的《京張路工攝影集》環襯上的“關祖章藏書”這枚為最早。畫面中描繪了一位秉燭夜讀的窮苦書生,他身穿補滿補丁的長袍,置身于書房中,書架上、書箱里和地上擺放著大量的線裝書和卷軸,同時畫面中還有“書林”和“易書”兩處字樣,票主為關祖章藏書。通過這幅作品可以很好地反映出票主赴美求學苦讀之心,體現藏書票功能性的同時也反映出藏書人對此書的重視,同款藏書票又分別被粘貼在1913年出版的《圖解法文百科詞典》和1917年美國出版的《國家地理》等書上。(見左圖)

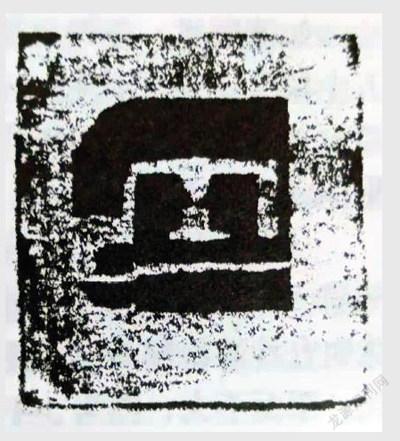

與這枚“關祖章藏書票”同期發現的還有一枚印有“北洋大學堂圖書館”的藏書票。整幅作品為長方形,外框為裝飾圖案,畫面中心為圓形,內圓部分為文字,外環區域刻有兩條環繞的螭龍,下方有日期信息,顯示為1910年8月23日,檢索號是4689,架號L922,通過票面上記錄的信息和北洋大學堂的發展歷史,推斷這枚作品啟用時間可能會比它所記時間再提前十來年,這也是目前發現的最早在圖書館中使用的藏書票。(見左圖)

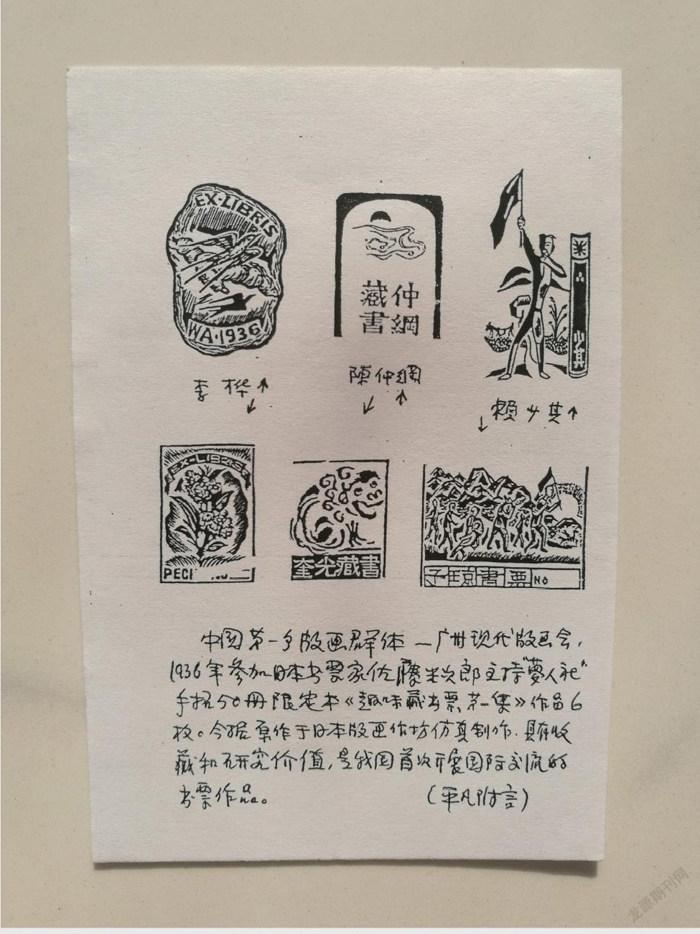

時間來到20世紀三四十年代,在魯迅倡導的新興木刻版畫運動中,藏書票在中國開始傳播,通過介紹來自德國、奧地利、比利時、日本等多個國家的優秀版畫與藏書票原作,使得國人有機會看到更多的優秀作品。于是在魯迅的感染下,李樺、唐英偉、賴少其、陳仲綱等一批青年版畫家積極投入到藏書票的創作中,這些作品以現實生活為題材,畫面質樸,用刀犀利,視覺效果突出,有著強烈的現實性,成為了有力的宣傳武器。與此同時,一些文人如葉靈鳳、宋春舫、郁達夫等也對藏書票有著濃厚的興趣,他們不僅擁有屬于自己的藏書票,還撰寫文章和出版書刊來介紹藏書票的實用價值和藝術價值。正因為有了版畫家和文化名人的聯手推介,才使得中國早期原創藏書票取得了良好的開端。(見左圖)

然而世事難料,不久后全面抗戰爆發,在受到帝國主義侵略、國內生活物資匱乏、創作材料受限制的情況下,藏書票的發展幾乎停滯,所幸“野火燒不盡”,即使在如此困難的時期,還是有一枚1939年羅工柳創作的藏書票流傳于世。在羅工柳的刻刀下,兩個八路軍戰士、一面飄揚的紅旗和一把木刻刀被描繪得栩栩如生,寥寥幾刀見真功,雖然都只有外輪廓,依舊把中國八路軍不怕犧牲、英勇善戰的偉大氣魄表現得出神入化,令人嘆為觀止!(見圖)

4.文化復蘇,書票發展

進入到20世紀80年代,文化發展迎來“大爆炸”,各地出版社爭先出版發行介紹東、西方不同文化的圖書、叢書和刊物,以滿足渴望得到更多、更廣知識的國人。在全民掀起讀書愛書的熱潮背景下,藏書票也得到了復蘇,并開啟了新紀元。在李樺、李平凡等人的大力支持下,1984年3月在北京成立了“中國藏書票研究會”,梁棟為首任會長。1986年舉辦了“首屆全國藏書票展”,取得了空前的反響,之后延續為兩年一屆的全國雙年展。1984年8月,中國藏書票走出國門走向世界,參加了在民主德國舉辦的“第20屆國際藏書票雙年展”,這是中國藏書票第一次在國際藏書票舞臺上正式亮相,可以說出手不凡,取得了較好的效果。1987年中國正式加人“國際藏書票聯合會”,成為會員國。2007年“中國藏書票研究會”正式更名為“中國美術家協會藏書票研究會”。2008年在北京成功舉辦“第32屆國際藏書票雙年展”,為世界各國的藏書票藝術家和收藏家提供了展覽和交流的舞臺,通過這次盛會,使得中國躍居藏書票強國之列,得到了世界其他國家藏書票協會的高度重視和認可。(見上圖)

如今,中國藏書票協會已經走過了38年的發展歷程,在這些年里,除了定期舉辦的每兩年一屆的全國藏書票展和全國青年藏書票展以外,還有很多由研究會主辦,各省市地區美術館、大學、圖書館、私人畫廊等不同機構承辦的國內和國際藏書票展,在漢沽、上海、大連等地也有個人建立的專門收藏和研究藏書票的藝術館,這些都為藏書票在中國的普及和發展起到了積極的推動作用。

藏書票的藝術之美

經常有人會質疑:為什么一個用版畫方法制作的只有巴掌大小的畫面,卻在全世界有如此之多的粉絲?

藏書票自誕生之日起,便是一種不尋常的藝術作品:①作品為專屬定制,票面主題會根據預訂者的要求進行專門設計制作,屬于一對一、點對點的方式;②票面上圖文并茂,圖形部分根據主題進行創作呈現,題材廣泛、包羅萬象,文字部分由票主名稱和藏書票標識兩部分組成,票主可以為個人、圖書館、大學、機構等,標識需為Exlibris,意為“我的藏書”;③尺寸要求,國際展覽上一般規定畫面最大邊長不超過14厘米,并印制在不超過A5尺寸的紙上;④制作方法為版畫技法,可以使用凸、凹、平、孔這四類傳統技術,通過畫、刻、印三個步驟來完成;⑤成品數量有限,由于通過版畫技法手工印制完成,印制的數量通常不超過100張,需在每一枚作品下方空白處用鉛筆書寫作品題目、技法、制作作者和創作年代等信息,因此每一枚都是原作;⑥每一款作品背后都隱藏著一段關于票主和制作者之間的動人故事。正因為有了這些“特殊限制”,才使得藏書票成為具有特殊意義的作品。

從國家元首華盛頓、戴高樂、丘吉爾到文學家莎士比亞、狄更斯、高爾基,再到愛因斯坦、卓別林等各行業精英,都擁有過屬于他們自己的私人藏書票。(見上圖)從一枚枚被粘貼在圖書扉頁上的小畫,可以感受到當時人們對獲取知識的渴望與對圖書的尊重。而藏書票這一獨特而又安靜,或許可謂有些孤獨的藝術形式,一直都與它的母體——圖書緊緊聯系在一起,它們之間像母與子一樣相互依偎、相互擁抱,任世間多少變遷,它們始終不離不棄。

(作者單位:北京印刷學院)1132D762-3BB7-4A33-94B3-F620542D038D