我國課程思政研究熱點與前沿趨勢

——基于CNKI文獻題錄的可視化分析

劉曉燕,陳夢鴿,孫 浩,林向義

(東北石油大學,黑龍江 大慶 163318)

在關于立德樹人重要思想的指導下,各地各高校圍繞“培養什么樣的人,怎樣培養人,為誰培養人”這個根本問題不斷探索教育教學改革[1]。其中,課程思政理念的提出和踐行是此次教育教學改革的關鍵點。自課程思政理念提出以來,關于此方面的研究熱度大幅攀升,已取得了相當數量的研究成果。為了更好地了解近年來課程思政的研究趨勢,本研究采用文獻計量法和科學知識圖譜方法對中國知網(CNKI)中關于課程思政的相關文獻進行檢索和多層次研究分析,以期對我國課程思政的研究脈絡進行系統梳理,為后續研究奠定基礎和提供參考。

1 文獻來源與研究工具

1.1 文獻來源與處理

研究數據于2020年10月12日根據中國知網全文數據庫整理。設定檢索條件為期刊檢索,主題=課程思政,時間跨度=2014-2020,檢索條件=精確,共檢索出文獻7 921篇。為保證原始數據的全面性和權威性,剔除重復、期刊會議征稿、個人學術成果介紹、科研機構介紹、書評、署名為課題組及無作者等無效數據后,共有論文4 645篇。

1.2 數據處理

CiteSpace軟件是學者陳超美博士研發的一款著眼于科學文獻的引文可視化分析軟件,其特點是把某一相關知識領域眾多的文獻數據通過多元的可視化語言以引文網絡知識圖譜的形式來展示,從而直觀地表達特定學科領域的知識結構[2-4]。本研究采用CiteSpace5.6.R5軟件和CNKI計量可視化工具,從而更好地把握我國課程思政的研究熱點,了解其發展路徑及發展趨勢。

2 文獻計量統計分析

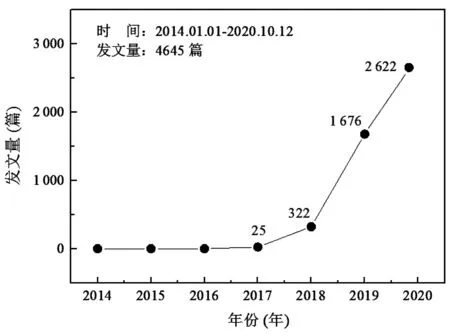

圖1為課程思政近七年的文獻分布情況,可看出發文數量在2018年呈現顯著的突變特征。課程思政建設的初步探索以2014年上海高校的大國方略課程為開端,收到了良好的育人效果,被認為是課程思政改革探索的排頭兵,但此時尚未正式提出課程思政這一理念[5],因此,2017年之前相關文獻為0,2017-2018年呈緩慢上升趨勢,2018-2020年一直呈現較大增幅態勢。2017年開始出現相關文獻主要是源于2016年12月全國高校思想政治工作會議的召開,強調高校要堅持把立德樹人作為中心環節,把思想政治工作貫穿教育教學全過程,實現全程育人、全方位育人,努力開創我國高等教育事業發展新局面。這段論述為思想政治教育改革指明了方向,把課程思政推向教育事業的前沿[6]。2018-2020年文獻增幅最大,在此期間,新時代全國高等學校本科教育工作會議、全國高校思想政治工作會議、全國教育大會的相繼召開和《教育部等八部門關于加快構建高校思想政治工作體系的意見》《高等學校課程思政建設指導綱要》等文件的不斷發布引起了學術界對課程思政、立德樹人和人才培養質量等問題的深入討論。各高校紛紛將課程思政作為立德樹人的重要抓手,課程思政的相關研究成果也呈現爆發式增長的態勢。

圖1 課程思政發文趨勢圖Fig.1 Trend of curriculum ideological and political publication

3 課程思政研究熱點主題與前沿

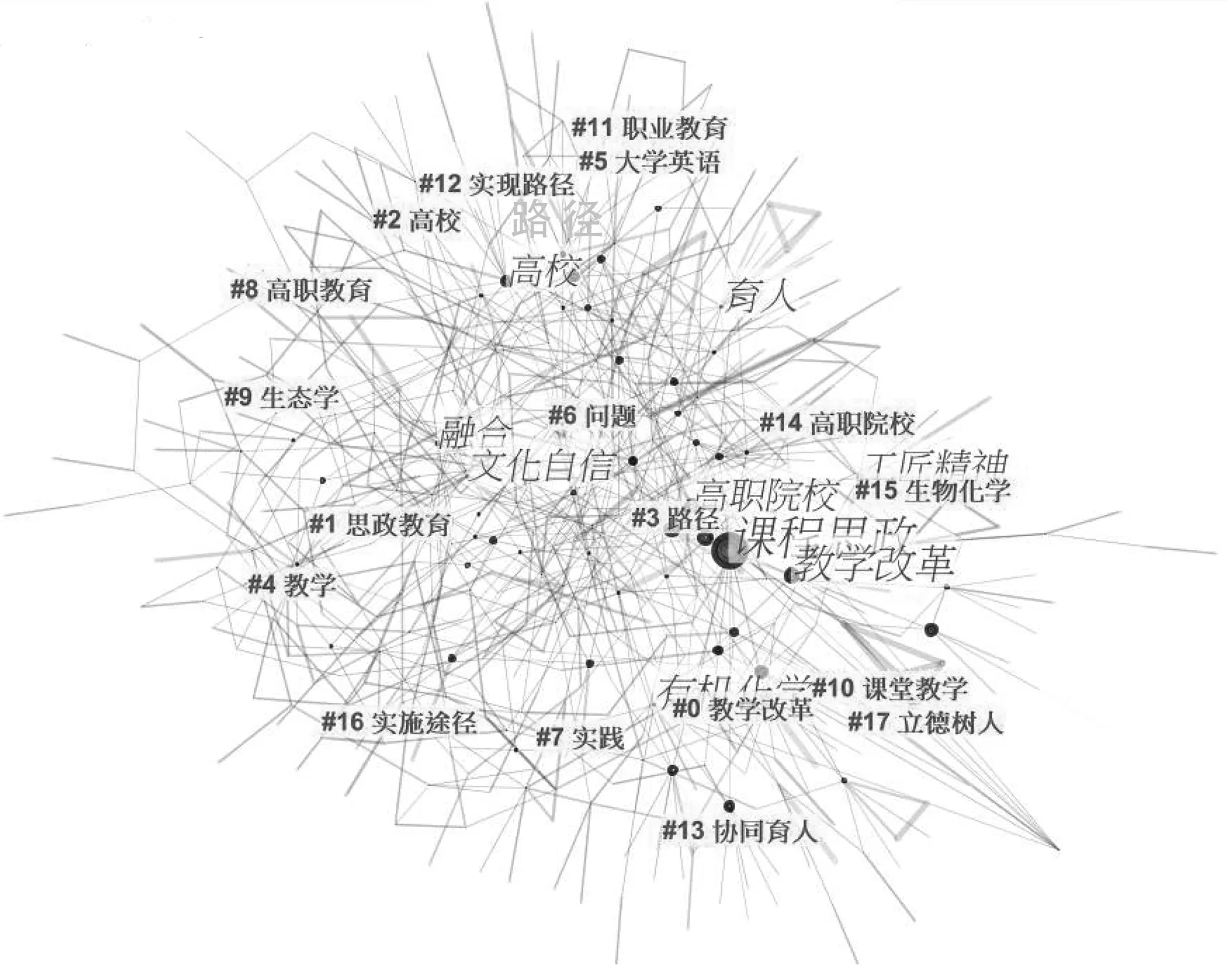

關鍵詞是作者對文章核心內容的高度提煉與概括,體現著文章的研究價值與方向,出現頻次高的關鍵詞常常被用來確定一個研究領域的熱點問題[7]。如圖2所示,通過軟件生成關鍵詞聚類知識圖譜,這些聚類折射出我國課程思政研究領域的熱點分布,包括教學改革、思政教育、高校、路徑、大學英語等18個聚類標簽。

圖2 課程思政關鍵詞聚類知識圖譜Fig.2 Clustering knowledge map of curriculum ideological and political keywords

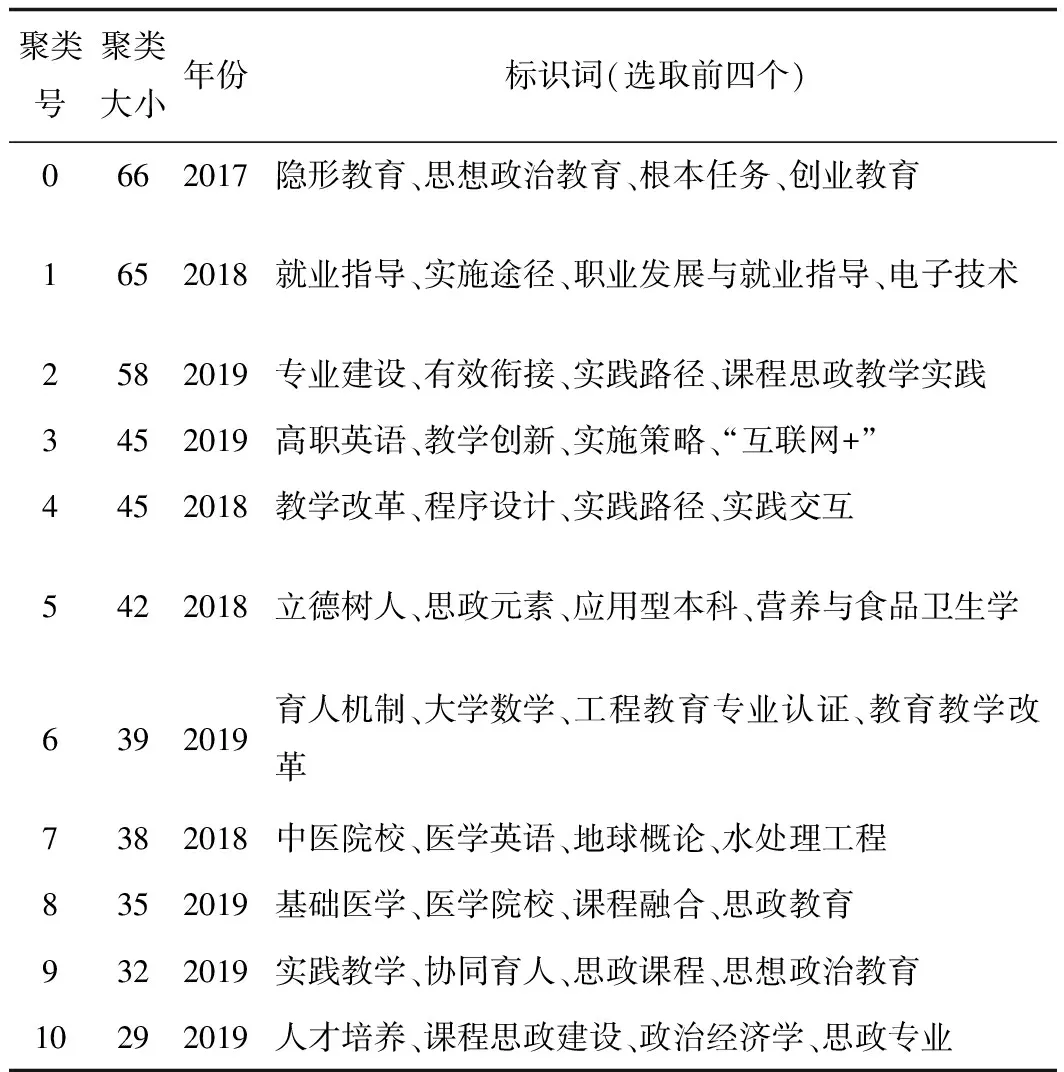

在關鍵詞聚類知識圖譜的基礎上,在Clustern菜單欄中選擇Summarization of Clusters,得到課程思政關鍵詞的中心性信息,如表1所示。

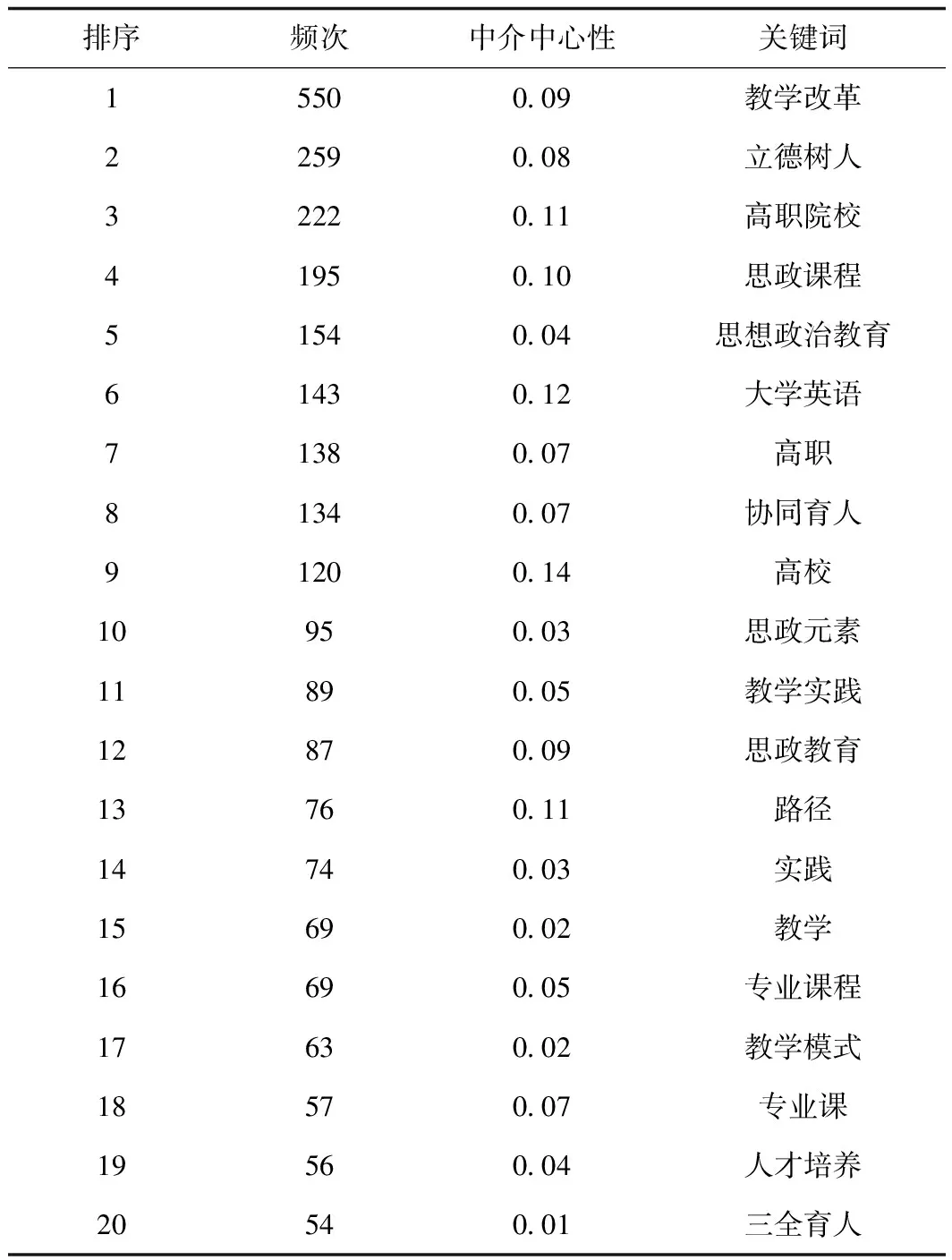

表1 課程思政關鍵詞的中心性信息(頻次排名前20)Tab.1 Centrality information of curriculum ideological and political keywords(ranking top 20 in frequency)

表1列出了出現頻次前20的熱點關鍵詞,其中中介中心性大于0.10的關鍵詞是具有高中介性的關鍵節點。結合圖2和表1可以看出,教學改革出現頻次最高,為550次,說明目前教學改革為課程思政研究熱點關鍵詞的第一梯隊。第二梯隊熱點關鍵詞的出現頻次在100次以上,這部分主要包括立德樹人、高職院校、思政課程、思想政治教育、大學英語、高職、協同育人和高校。第三梯隊在50~100次之間,如思政元素、教學實踐、思政教育、路徑、實踐、教學、專業課程等。高職院校、思政課程、大學英語、高校、路徑雖為第二梯隊或第三梯隊,但中心性較高,說明也是課程思政領域研究的熱點詞匯。

通過對圖2和表2進行分析,發現課程思政的研究大致經歷了三個階段:

第一階段為醞釀階段(2017年),側重于挖掘課程思政的思想淵源,研究的重點在于辨析課程思政與思政課程、立德樹人之間的關系,包括概念區分[8]、同向同行[9]、相互關系[10]等內容。由于課程思政是在傳統思想政治教育的基礎上提出來的,是對思想政治教育創新邏輯的回歸、思想政治教育理念的升華、思想政治教育內涵的轉型及思想政治教育體系的重構[11],因此,課程思政的建設首先需要區分好兩者之間的關系,以期達到立德樹人、協同育人的目的,為課程思政的深入發展奠定基礎。

第二階段為起步階段(2018-2019年),側重于宏觀理論知識構建,共現標識詞為根本任務、育人機制、人才培養等。這一階段,課程思政理念不斷被重申,一些專業學者為更好地幫助落實課程思政建設,開始探索一些可供參考的行動路徑。通過總結上海高校改革的經驗后,提出課程思政的機制構建要堅持與學生發展需求相結合、與教師職業規劃相結合、與學校內涵式發展相結合[12]。同時,從課程思政的學科劃分、課程的布局設置、授課對象的互動化這三方面提出了實施課程思政的有效行動路徑[13]。這些宏觀理論知識的研究對于構建課程思政理念的完整框架具有積極意義,能夠對課程思政有一個系統了解。

第三階段為發展深化階段(2019-2020年),側重于課程思政的具體實踐研究。經歷了之前兩個階段,此時課程思政的理論基礎已經得到初步奠定,于是開始探求課程思政的具體實施路徑,從某一專業或某一課程入手,基于微觀角度分析課程思政實施的具體過程并總結經驗等。此類的研究者大多為一線教師,針對具體課程,試圖將思想政治教育內容與專業知識相互結合, 在潛移默化中達到思想政治教育的目的[14]。這些實踐活動進一步驗證了專家學者的理論研究,同時得到的經驗總結也將更進一步推進課程思政的實施,為未來的課程思政實踐提供參考。

表2 課程思政關鍵詞共現網絡聚類表Tab.2 Co-occurrence network clustering table of curriculum ideological and political keywords

4 結論與展望

4.1 結論

采用文獻計量方法,借助CiteSpace軟件對相關文獻進行可視化分析,系統梳理我國課程思政領域研究的相關文獻分布、研究熱點及演進等情況。

研究結果顯示,我國課程思政領域研究呈現如下特征:(1)在研究數量上,從2017年開始呈現爆發式增長,且研究熱度逐年增強;(2)在研究熱點上,近幾年集中在教學改革、思政課程、協同育人、教學實踐、專業課課程思政建設方面,研究熱點已從理論研究逐漸向實踐研究發展;(3)在研究前沿方面,主要體現在教書育人、實踐路徑及具體專業課建設等方面。

結合之前分析可得,課程思政已成為教育研究領域的熱點,但課程思政研究目前尚未形成完整體系,主要存在以下幾方面問題:(1)特色化體系建設研究不足。目前,關于高校推進課程思政建設的研究較多,但多集中于論述理論建構、價值意蘊、生成路徑等方面,較少針對不同高校的特點進行特色化課程思政體系建設的研究,缺乏特色化的研究;(2)研究主要著眼于課程建設本身,對作為課程思政主力軍地位的教師關注度不夠。已有研究主要關注于挖掘課程中包含的思政元素、課程的具體設計等問題,對如何增強教師課程思政教學能力的關注不夠;(3)評價體系不完善。高校評價指標多涉及高校的科研水平、學科發展、社會責任感等方面,由于課程思政提出的時間尚短,且涉及各個專業、各個學科及不同階段的學生,因此,這方面的研究更為艱巨。目前,關于高校課程思政建設工作的考核制度雖有一定研究,但考核評價體制并不完善,可供借鑒和參考的經驗較少,關于課程思政的評價體系還存在一定缺口。

4.2 展望

A.各高校要形成自己的辦學特色。“一花獨放不是春,百花齊放春滿園”,每一所大學都在長期的辦學實踐中逐漸形成區別于其他學校的優良傳統、風格和顯著特征[15]。各高校在推進課程思政建設時,既要把握共同規律,又要體現出自身不同的育人優勢,將《綱要》中的共同要求與各校辦學特色相結合,促進課程思政建設在各校的內涵式發展,充分發揮出各高校的比較優勢[16]。

B.專業課程的研究將持續深入。專業課程是課程思政建設的基本載體[17]。目前,一些高校還存在不同程度的專業教育和思想政治教育“兩張皮”的現象,未能很好形成育人合力,課程育人的功能沒有充分發揮出來[18]。為解決這一問題,必須貫徹“四個相統一”的工作思路,明確課程思政內容,將思政之“鹽”融入專業課之“菜”。各類課程的特點、有效開展課程思政的方式和途徑也不同,在踐行課程思政時要分析不同學科專業的特點與優勢,挖掘不同學科專業所蘊含的思想價值和精神內涵,結合專業特點分類推進課程思政建設,從而達到潤物無聲的育人效果。

C.教師主力軍隊伍建設進一步強化。教師是課程思政教學改革的主力軍,新時代高校教師隊伍面臨著課程思政新任務,教師不僅要有扎實的專業知識,還要有堅定的理想信念和豐富的思想政治教育知識。教師要打破傳統的唯書本論、唯知識論,打破專業課程、通識課程和思想政治課程之間的壁壘,真正發揮專業課教師主力軍的作用。在課程思政建設過程中,要全方位多舉措提高教師隊伍踐行課程思政的能力,這樣有利于進一步構建三全育人思想政治工作格局。

D.課程思政評價體系將進一步完善。評價體系是提升學生成績和教學效果的重要制度保障。目前,高校專業課考核體系采取終結性考核仍是主流。同時,由于對學生的思想政治素質、道德品質等思想方面難以有效設定客觀的統一標準,致使課程思政的教學評價體系制定難度較大。要深入貫徹《方案》提出的改進結果評價、強化過程評價、探索增值評價、健全綜合評價[19]的基本評價原則,制定科學的評價標準,使用正確的評價方法和強化評價結果運用,明晰課程思政評價的邏輯并逐步構建起課程思政評價的體系與機制,這是今后課程思政領域需要鉆研的重大課題[20]。