大學生的心理資本、社會支持與心理癥狀之間的關系研究

王文龍 鞠鑫 楊翀

摘 ?要:為探討大學生的心理資本與社會支持、心理癥狀之間的關系,采用積極心理資本問卷、社會支持問卷和癥狀自評量表對2 428名大學生進行調查。結果發現女生的總體心理癥狀顯著高于男生(t=-3.28,p<0.01);家庭共居人員數量較少的學生心理癥狀更加顯著(F=4.48,p<0.001);大學生心理資本對心理癥狀有反向的預測作用(β=-0.27,p<0.001);社會支持在大學生心理資本與心理癥狀之間起調節作用。

關鍵詞:大學生;心理資本;社會支持;心理癥狀

中圖分類號:G444 ? ? ? 文獻標志碼:A ? ? ? ? 文章編號:2096-000X(2022)18-0058-05

Abstract: To explore the relation of psychological capital and social support and mental symptoms of college students, this study employed Positive Psycap Questionnaire, Social Support Rating Scale and Symptom Checklist 90 to assess 2 428 college students. The result reveals that female college students show higher level of mental symptoms than male students (t=-3.28, p<0.01); students living with less family members show higher level of mental symptoms(F=4.48, p<0.001); psychological capital of college students can reversely predict mental symptoms (β=-0.27, p<0.001); social support played a moderating role between psychological capital and mental symptoms of college students.

Keywords: college students; psychological capital; social support; mental symptoms

習近平總書記在北京大學師生座談會上的講話指出“要把立德樹人的成效作為檢驗學校一切工作的根本標準”。德育是大學生培養的重要工作,而心理健康教育是德育的重要組成部分。大學生心理健康一直備受社會關注,隨著時代和社會的發展,大學生的心理狀況也處于不斷變化之中并呈現出新的特點,對大學生心理健康的研究也需持續動態開展。

影響大學生心理健康的因素紛繁復雜,但心理資本和社會支持對大學生面對負性事件時的心理癥狀具有重要作用。

LUTHANS等[1]人認為心理資本(Psychological Capital)是指個體在成長和發展過程中表現出來的一種積極心理狀態,主要包括自我效能(self-efficacy)、樂觀(optimism)、韌性(resiliency)和希望(hope)四個方面。心理資本是種類特質或類狀態的積極心理資源,它可以通過一定的干預手段提高,然后在一段時間內保持穩定[2]。大學生心理資本與心理健康關系的研究發現:心理資本各因素對抑郁癥狀產生顯著的負效應[3]。心理資本與自尊、自我效能、內控性、正性情感、情感平衡呈正相關,與外控性、負性情感、焦慮、抑郁、偏執、敏感呈負相關[4]。大學生心理資本在生活應激源與抑郁情緒之間起中介作用,即生活應激源會通過心理資本對心理健康產生影響[5]。

社會支持通常是指來自社會各方面包括父母、親戚、朋友等給予個體的精神或物質上的幫助和支持的系統[6]。國內學者肖水源把社會支持分為三個方面:客觀支持、主觀支持和支持利用度[7]。社會支持可以減輕壓力事件引發的消極情緒和生理反應[8]。大學生的社會支持對心理健康影響顯著,低社會支持的大學生心理健康水平顯著較低;主觀支持比客觀支持對大學生壓力及心理健康的影響更大[9]。

本研究主要探討大學生心理資本、社會支持與心理癥狀三者之間的關系,以明確大學生心理健康的影響機制,為大學生心理問題的預防和干預提供理論依據和切實指導。

一、對象與方法

(一)研究對象

采用分層隨機抽樣法分別從廣州市兩所綜合性高校選取四個年級的大學生為研究對象,以網絡問卷調查的形式開展。共有2 551人參與了問卷調查,剔除作答時間過短(少于900秒)和含有缺失值的問卷123份,回收有效問卷2 428份,問卷有效率為95.18%。有效被試中男生1 192人(49.09%),女生1 236人(50.91%);不同年級的被試分別為大一650人(26.77%),大二638人(26.28%),大三615人(25.33%),大四525人(21.62%)。所有被試的平均年齡為20.61歲(SD=1.51,全距為17~25)。

(二)研究工具

1. 癥狀自評量表(SCL90)

采用癥狀自評量表[10](Symptom Checklist 90, SCL-90)來測量被試的心理癥狀表現。該量表共有90個項目,共10個分量表,即軀體化、強迫、人際關系敏感、抑郁、焦慮、敵對、恐怖、偏執、精神病性和其他。量表采用1~5級評分,評分越高,心理癥狀越嚴重。本次測量中,總量表的Cronbach's α系數為0.97,各分量表的Cronbach's α系數分別為軀體化(0.82)、強迫(0.87)、人際關系敏感(0.85)、抑郁(0.90)、焦慮(0.85)、敵對(0.78)、恐怖(0.76)、偏執(0.70)、精神病性(0.83)。

2. 積極心理資本問卷(PPQ)

采用張闊、張賽和董穎紅編制的積極心理資本問卷[4](Positive Psycap Questionnaire,PPQ)來測量大學生的心理資本狀況。問卷共有26個項目,包含自我效能、韌性、樂觀、希望4個因子,采用7點評定的形式,得分越高,心理資本越高。本次測量中問卷的總體Cronbach's α系數為0.93,4個子問卷的Cronbach's α系數分別為自我效能(0.80)、韌性(0.77)、樂觀(0.85)、希望(0.86)。

3. 社會支持問卷(SSRS)

采用肖水源編制的社會支持評定量表[11](Social Support Rating Scale,SSRS)來測量大學生的社會支持水平。問卷共有10個條目,包括客觀支持、主觀支持和支持利用度三個維度,評分方法是將各因子所含條目的得分相加,分數越高,表示相應的支持度越高。本次測量中,問卷的總體Cronbach's α系數為0.75,各子問卷的Cronbach's α系數分別為主觀支持(0.68)、客觀支持(0.56)、支持利用度(0.50)。

(三)統計方法

首先采用SPSS 19.0軟件對數據進行描述性分析、相關分析、數據標準化處理和分層回歸分析。最后采用Hayes編制的SPSS宏程序PROCESS 3.3對調節效應模型進行檢驗,并對社會支持的調節作用進行簡單斜率分析。

二、結果

(一)共同方法偏差檢驗

問卷收集過程中主要通過設定問卷的反應方式、反應語句以及作答時的保密性等方式進行程序控制。數據收集完成后,采用Harman單因子檢驗法進行共同方法偏差檢驗。結果顯示,特征值大于1的因子共有25個,第一個因子解釋的變易量為24.01%,小于40%的臨界標準,說明共同方法偏差不明顯[12]。

(二)大學生心理癥狀的總體分析

抽樣的大學生群體中心理癥狀(SCL90)總分超過160的有86人,占比3.50%;陽性項目數超過43項的有109人,占比4.5%;各因子顯示陽性的比例分別為:焦慮2.47%、抑郁4.16%、強迫6.51%、恐怖3.50%、偏執2.31%、敵對2.39%、人際關系敏感4.08%、軀體化1.07%、精神病性2.31%。綜合評定結果為陽性(至少滿足上面三種情況之一)的人數為273人,占比11.24%。

進一步分析發現:女生的總體心理癥狀顯著高于男生,t=-3.28,p<0.01,具體表現在女生在以下因子的得分顯著高于男生焦慮(t=-4.32,p<0.001)、強迫(t=-2.92,p<0.01)、抑郁(t=-2.59,p<0.05)、人際關系敏感(t=-2.39,p<0.05)、敵對(t=-2.72,p<0.01)、恐怖(t=-6.50,p<0.001)。

家庭共居人員數量(包含自己)不同的學生心理癥狀存在差異(見表1),家庭共居人員數量較少的學生心理癥狀更加顯著。多重比較的結果顯示,獨居的學生的心理癥狀顯著高于家庭共居人員數量2人(均值差=21.25,p<0.05)、3人(均值差=30.13,p<0.01)、4人(均值差=29.41,p<0.01)和5人及以上(均值差=28.77,p<0.01)的學生;家庭共居人員2人的學生心理癥狀顯著高于家庭共居人員數量為3人(均值差=8.89,p<0.01)、4人(均值差=8.16,p<0.01)和5人及以上(均值差=7.53,p<0.01)的學生;家庭共居人員數量為3人的學生心理癥狀與共居人員數量為4人(均值差=-0.72,p>0.05)和5人及以上(均值差=-1.36,p>0.05)的學生差異不顯著。

(三)各變量的描述統計及變量間的相關分析

對各變量之間的關系進行Pearson相關分析,結果見表2,大學生心理資本與社會支持及其各因子呈顯著正相關,大學生心理資本與心理癥狀呈顯著負相關,大學生的社會支持及其各因子與心理癥狀呈顯著負相關。

(四)大學生心理資本對心理癥狀的影響機制

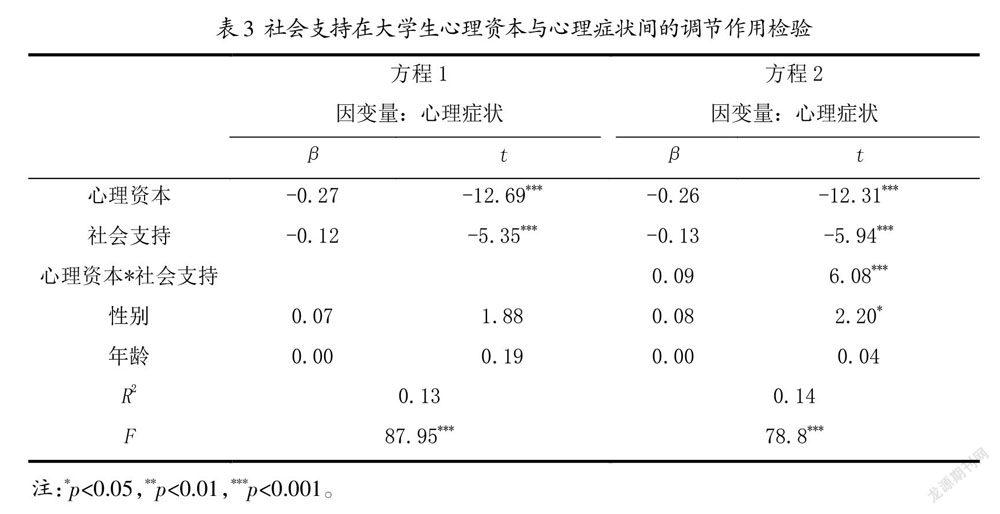

為了消除變量特征之間的差異性,首先對心理資本、社會支持和心理癥狀的數據進行標準化處理。然后將心理資本作為自變量、心理癥狀作為因變量、社會支持作為調節變量、性別和年齡作為協變量,運用Hayes編制的SPSS宏程序PROCESS 3.4對調節效應模型進行檢驗。結果見表3,在控制了性別、年齡的影響后,大學生心理資本和社會支持對心理癥狀都有反向的預測作用。同時,社會支持對心理資本和心理癥狀之間關系的調節作用顯著。

為進一步分析社會支持的調節作用機制,進行簡單斜率分析,將社會支持按正負一個標準差劃分出高低組,結果顯示如圖1所示,盡管無論社會支持水平高或低,心理資本的增高均顯著負向預測大學生的心理癥狀(高社會支持:simple slope=-0.18,t=-6.70,p<0.01;低社會支持:simple slope=-0.36,t=-14.23,p<0.01),但對于高社會支持的大學生,其心理癥狀在高低心理資本情況下均顯著低于社會支持的大學生,說明相較于低社會支持,較高社會支持水平可以減輕心理資本對心理癥狀的影響,并且這種作用尤其體現在低心理資本的情況下。

三、討論

(一)大學生心理癥狀的總體表現

研究結果顯示, 11.24%的大學生存在明顯的心理癥狀。排在前五位的心理癥狀為:(1)強迫(6.51%);(2)抑郁(4.16%);(3)人際關系敏感(4.08%);(4)恐怖(3.50%);(5)焦慮(2.47%)。

大學生的心理癥狀程度存在性別差異,女生的心理癥狀顯著高于男生,這與已有的研究結果一致[13]。可能的原因是,在應激反應過程中下丘腦-垂體-腎上腺皮質(Hypothalamic-pituitary-adrenal,HPA)軸活性、腦組織形態學和相關神經遞質水平、行為學等方面存在的性別差異有關[14]。因此,家庭和學校對女大學生的心理健康應給予更多的關注和幫助。

家庭共居人員數量不同的大學生心理癥狀也存在差異,獨居和兩人共居的大學生心理癥狀顯著高于3人及以上共居的大學生。這提示我們應當對家庭共居人員較少的大學生給予更多的關心,該大學生群體也要主動尋求同學、老師等的支持,及時疏解消極情緒。

(二)大學生心理資本與心理癥狀的關系

研究結果表明,心理資本可以顯著負向預測大學生的心理癥狀。心理資本包含自我效能、希望、韌性、樂觀四種核心成分。高心理資本的大學生在面對負性事件時可能認為自己有能力且更傾向于采取解決問題的方式來減輕其帶來的消極影響;能夠更加積極和理性地認知應激相關的信息,從而減少負面情緒的產生;而且較高的心理韌性能幫助他們更快地從負性事件帶來的消極影響中恢復。而低心理資本的大學生則更關注事件的負面信息,認知也更加消極,更傾向于采用自責、逃避等消極的應對方式,從而導致消極情緒的產生及長期持續。

因此,家庭、學校和社會在日常的學習和生活中應當注重和加強對大學生心理資本的培養和積累,增強大學生的問題解決能力、抗壓能力、合理認知能力、情緒管理能力,提升大學生的積極心理品質,從而能更好地應對日后學業、工作、家庭及社會中可能遇到的各種應激事件,保持良好的心理健康狀態。

圖1 社會支持對大學生心理資本與心理癥狀間的調節作用

(三)社會支持的調節作用

COHEN[15]認為社會支持的作用機制主要有兩種模型:一種是社會支持的直接效應模型,認為無論是否面對應激事件,社會支持都可以直接提升個體的心理健康。另一種是社會支持的緩沖效應模型,認為社會支持主要在個體面對應激事件時改善其心理健康。本研究結果顯示,無論心理資本的高低,社會支持都可以有效減輕大學生的心理癥狀,而且社會支持對于減輕低心理資本大學生心理癥狀的效果更加明顯,社會支持在心理資本與心理癥狀之間存在調節作用,這也驗證了社會支持的緩沖效應模型。

應激事件會對大學生的情緒、認知和行為產生系列的消極影響,導致出現焦慮、抑郁、恐懼、強迫等心理癥狀。而社會支持作為一種重要的外部資源,可以讓處在應激事件中的個體獲得直接幫助、情感支持、提供建議等多種形式的幫助,有利于個體采取積極的應對方式,提高個體的情緒調整能力[16],從而緩解各種心理癥狀。此外,高社會支持也可為個體提供安全的氛圍,增加個體的歸屬感、安全感和自我價值感[17],降低個體對事件的消極評價[18],進而減輕負面情緒。而在一個低社會支持的環境中,恐懼的個體會感受到更多來自環境的威脅[19],并進一步加劇其恐懼反應,誘發更多的消極情緒和行為反應。

(四)研究意義與不足

本研究揭示了心理資本影響大學生心理癥狀的作用機制,對培養大學生的積極心理品質、改善大學生在面臨應激事件時的心理狀況具有一定的參考價值。

首先,本研究提示大學生、家長及學校必須重視心理資本對減輕應激事件引發的心理癥狀的作用,在日常學習和教育中要培養提升大學生的積極心理資本,從而提高大學生面對應激事件時的情緒調整能力。其次,社會支持在心理資本與心理癥狀之間起調節作用,因此可以通過增加各相關主體對大學生的主客觀支持來減輕其心理癥狀。

同時,本研究也存在以下不足之處,在今后的研究中有待改進。

首先,本研究采用的是橫斷研究,只能獲得大學生心理資本、社會支持和心理癥狀之間的關系,無法得出個體動態發展過程中的變化。其次,本研究的變量測量采用自陳式問卷,可能導致方法效應,今后可采用更加客觀的方法收集數據。此外,為深入了解大學生心理資本對應激事件所引發的心理癥狀的影響機制,今后可研究如應對方式等其他變量在兩者之間的作用。

參考文獻:

[1]LUTHANS F, YOUSSEF C, AVOLIO B. Psychological capital[M]. New York: Oxford University Press, 2007:21-23.

[2]LUTHANS F, AVOLIO B J, AVEY J B, et al. Positive psychological capital: Measurement and relationship with performance and satisfaction [J]. Personnel Psychology, 2007,60(3):541-572.

[3]王寶堂,張善紅,楊憲華.大學生抑郁癥狀的舒緩效應實證分

析——給予心理資本與應對方式的視角[J].蘭州大學學報(醫學版),2019,45(4):78-83.

[4]張闊,張賽,董穎紅.積極心理資本:測量及其與心理健康的關系[J].心理與行為研究,2010,8(1):58-64.

[5]程利娜,黃存良,鄭林科.生活應激源對大學生抑郁的影響:心理資本和應對方式的鏈式中介[J].中國衛生事業管理,2019,36(4):289-292.

[6]程虹娟,張春和,龔永輝.大學生社會支持的研究綜述[J].成都理工大學學報(社會科學版),2004,12(1):88-91.

[7]汪向東,王希林,馬弘.心理衛生評定量表手冊[M].北京:中國心理衛生雜志社,1999:127-131.

[8]COHEN S. Social relationships and health[J]. Am Pxychol, 2004: 59(8):676-684.

[9]何瑩,鄭希付.大學生社會支持及其與壓力、心理健康的關系[J].中國高等醫學教育,2010(5):6-7.

[10]陳昌惠.癥狀自評量表(Symptom Checklist 90, SCL-90)[J].中國心理衛生雜志,1999(增刊):31-35.

[11]肖水源.《社會支持評定量表》的理論基礎與研究應用[J].臨床精神醫學雜志,1994,10(2):98-100.

[12]ASHFORD S J, TUSUI A S. Self-regulation for managerial effectiveness: the role of active feedback seeking[J]. Academy of Management Journal, 1991,34(2):251-280.

[13]郭磊,徐飄然,姚菲,等.重大疫情下我國公眾急性應激障礙對負性情緒的影響——社會支持的調節作用[J].西南大學學報(自然科學版),2020,42(5):1-10.

[14]阮玲娟,包愛民.應激反應與相關神經精神疾病的性別差異[J].中國神經精神疾病雜志,2011,37(6):382-384.

[15]COHEN S, WILLS T A. Stress, Social Support, and the Buffering Hypothesis[J]. Psychological Bulletin, 1985,98(2):310-357.

[16]李濤,陳晨,左薇.社區暴力接觸對初中生抑郁的影響:社會支持的調節作用[J].中國特殊教育,2018(7):79-84.

[17]HAGLUND M E M , COOPER N S , SOUTHWICK S M , et al. 6 keys to resilience for PTSD and everyday stress: teach patients protective attitudes and behaviors[J]. Current Psychiatry, 2007,6(4):23-30.

[18]SALAMI S O. Moderating Effects of Resilience, Self-Esteem and Social Support on Adolescents' Reactions to Violence[J]. Asian Social Science, 2010,6(12):101-110.

[19]SOLOMON Z , MIKULINCER ?M. Life evernts and combat-related posttraumatic stress disorder: The intervening role of locus of control and social support[J]. Military Psychology, 1990,2(4):241-256.