鈦制彈性髓內釘內固定術治療中段脛骨創傷性骨折患兒的臨床效果及對術后康復的影響

汪鑫,王芳琳

(1.成都市第七人民醫院 骨科,四川 成都 610213;2.四川省民政康復醫院 康復科,四川 成都 610042)

脛骨創傷性骨折是臨床常見、多發骨折類型。全國統計數據顯示,脛骨創傷性骨折約占全身骨折的24.8%,且近年來隨著現代化機械的廣泛應用,脛骨創傷性骨折發生率呈逐漸上升趨勢[1-2]。雖然病情較輕的脛骨創傷性骨折可采用保守手法正位治療,但隨著人們生活節奏的加快,臨床治療效果及預后均有了越來越多的需求[3]。因此,手術治療脛骨創傷性骨折越來越受到患者和醫師的推崇。目前,脛骨創傷性骨折的治療方案較多,包括石膏、綁帶、夾板等外固定方案,也包括髓內釘、內置鋼板等內固定方案[4-5]。雖然外固定方案在治療中具有無創優勢,但由于脛骨創傷性骨折患兒多為開放性的骨折,大都伴有血管損傷及骨折損傷帶來的神經功能損傷,因此髓內釘、內置鋼板等內固定手術治療方案是最佳選擇[6]。在髓內釘內固定術方案中,鈦制彈性髓內釘內固定術代表了這種固定方案的前沿技術,但其在臨床應用中的療效和安全性尚缺少深入探討,內固定方案的選擇成為脛骨創傷性骨折臨床治療中的研究熱點[7]。本研究以中段脛骨創傷性骨折患兒為研究對象,通過對比分析,探討鈦制彈性髓內釘內固定術治療中段脛骨創傷性骨折患兒的臨床效果及其對術后康復的影響,為臨床治療中段脛骨骨折提供有效的理論支持。

1 資料與方法

1.1 一般資料

選取2017年6月—2019年1月成都市第七人民醫院91例中段脛骨創傷性骨折行骨折修復手術患兒為研究對象。采用隨機分組分為傳統內固定組(45例,復位鎖定加壓鋼板內固定術)和彈性髓內釘組(46例,鈦制彈性髓內釘內固術)。診斷標準[8]:有嚴重外力傷(如重物打擊、踢傷、撞擊、高空墜落、車禍傷),且脛骨成角畸形或典型骨摩擦癥。納入標準:①所有患兒均經X射線檢查并符合創傷性脛骨骨折診斷標準;②年齡4~12歲;③術后隨訪(至少6個月)資料齊全,同時了解臨床試驗方案的病例。排除標準:①排除合并血液系統、消化系統、器質性等系統疾病;②排除既往惡性腫瘤史(尤其是消化系統惡性腫瘤史);③排除有開發性骨折、陳舊性骨折及病理性骨折史。本研究經醫院醫學倫理委員會批準,患兒家屬簽署知情同意書。傳統內固定組和彈性髓內釘組基線資料比較,差異無統計學意義(P>0.05)。見表1。

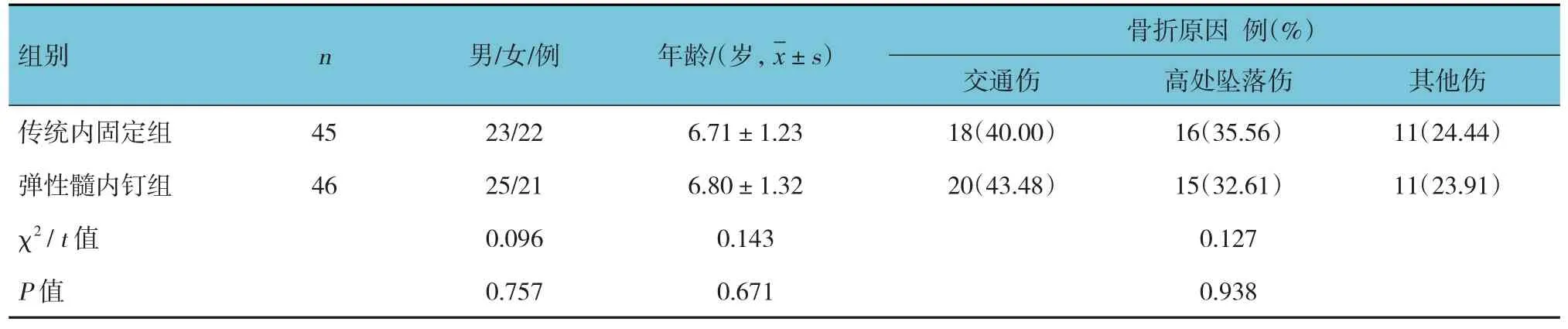

表1 傳統內固定組和彈性髓內釘組基線資料比較

1.2 治療方法

傳統內固定組行切開復位鎖定加壓鋼板內固定:首先以脛骨前外側為手術入路,然后做切口,清除骨折小碎片,保留較大骨折碎片,并選擇合適的加鎖加壓鋼板,用3~5枚鎖定螺釘做好固定,若骨折碎片移位較遠且較大,可單端采用拉力螺釘固定,術后做好引流處理。

彈性髓內釘組行鈦制彈性髓內釘內固定術:切開入路及復位方法同傳統內固定組,采用帶鎖鈦制彈性髓內釘進行內固定。做好患者手術入路、韌帶分離后,運用C臂X射線機透視確認髓內釘固定位置,逐級擴髓后沿導針植入彈性髓內釘。術后給予抬高患肢消腫治療,24 h后可進行主動股四頭肌、腓腸肌等下肢肌肉的伸長、收縮鍛煉,術后3 d開始采用膝關節運動儀對患膝進行鍛煉。根據骨折具體情況指導負重鍛煉,于術后3~6周開始扶拐(雙拐)的部分負重。

1.3 觀察指標

手術時間、術中失血量[失血量=(Hct術前-Hct測定值)×BV/Hct術前]、住院時間、骨折線消失時間、骨骼愈合時間、骨痂生長情況、骨折修復效果,以及不良反應或并發癥發生情況。手術時間、術中失血量、住院時間、骨折線消失時間、骨骼愈合時間以患者術中數據統計或術后隨訪數據統計為準,其中術中失血量以術前、術后吸血紗布(或棉球)的重量差值換算,骨折線消失時間、骨骼愈合時間以術后X射線正側位片顯示為準。骨延遲愈合判定標準為[9]:術后6個月后骨折線仍清晰可見則判定為骨延遲愈合。骨折修復效果評分標準[10]:骨折愈合時間≤4個月,關節活動正常,無疼痛感,步態正常為優秀;骨折愈合4~6個月,膝關節活動良好,但踝關節活動范圍和旋轉受限為良好;骨折愈合時間>6個月,膝關節活動良好,但踝關節活動范圍和旋轉受限,且肢體短縮為尚可。骨折1年內不愈合,踝關節活動范圍和旋轉等嚴重受限,肢體短縮明顯為差。骨痂生長評價采用中華骨科學會骨創傷分會X射線片骨痂生長評定標準[11]:骨折部位斷端邊緣趨向骨膜但無任何骨痂顯示計1分;骨折部位斷端邊緣X射線片稍見模糊,骨膜反應淺淡,少量骨痂呈現,骨折部位邊緣不整齊計2分;骨折部位斷端邊緣X射線片仍然可見但接近消失,骨痂大量形成計3分;骨折部位斷端邊緣X射線片不可見,骨痂填滿骨折部位,且與連接端骨皮質相互連接計4分。

1.4 統計學方法

數據分析采用SPSS 21.0統計軟件。計量資料以均數±標準差(±s)表示,比較用t檢驗或重復測量設計的方差分析;計數資料以例(%)表示,比較用χ2檢驗。P<0.05為差異有統計學意義。

2 結果

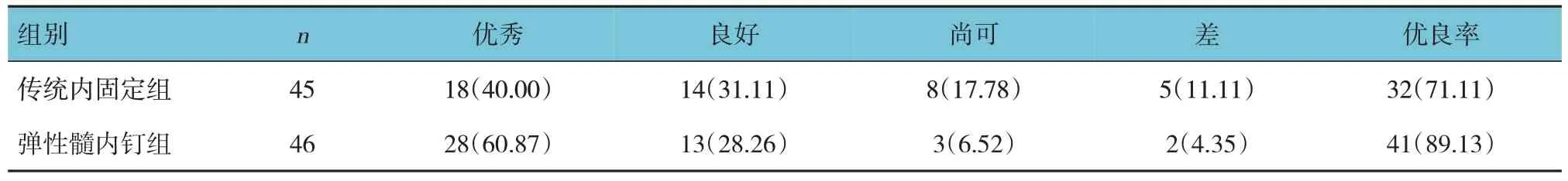

2.1 兩組患兒骨折修復效果比較

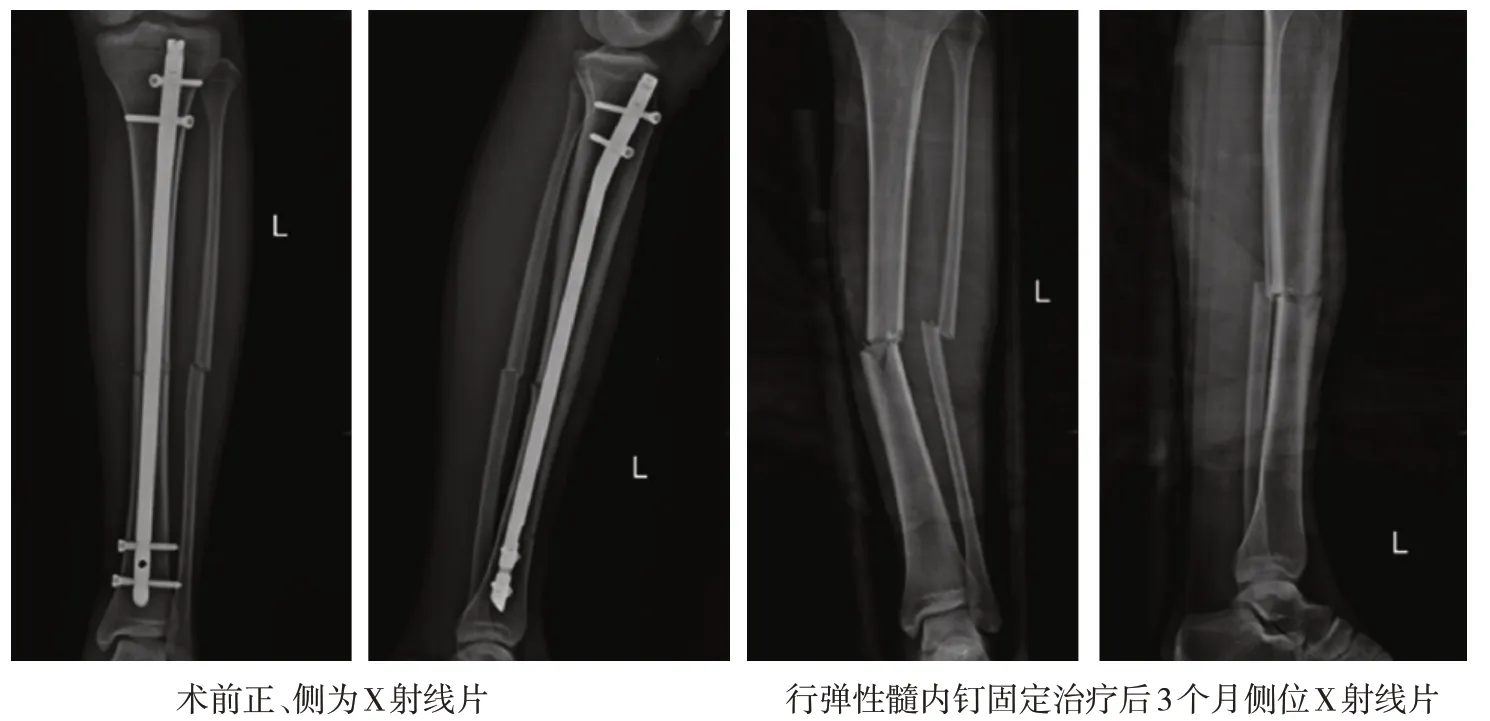

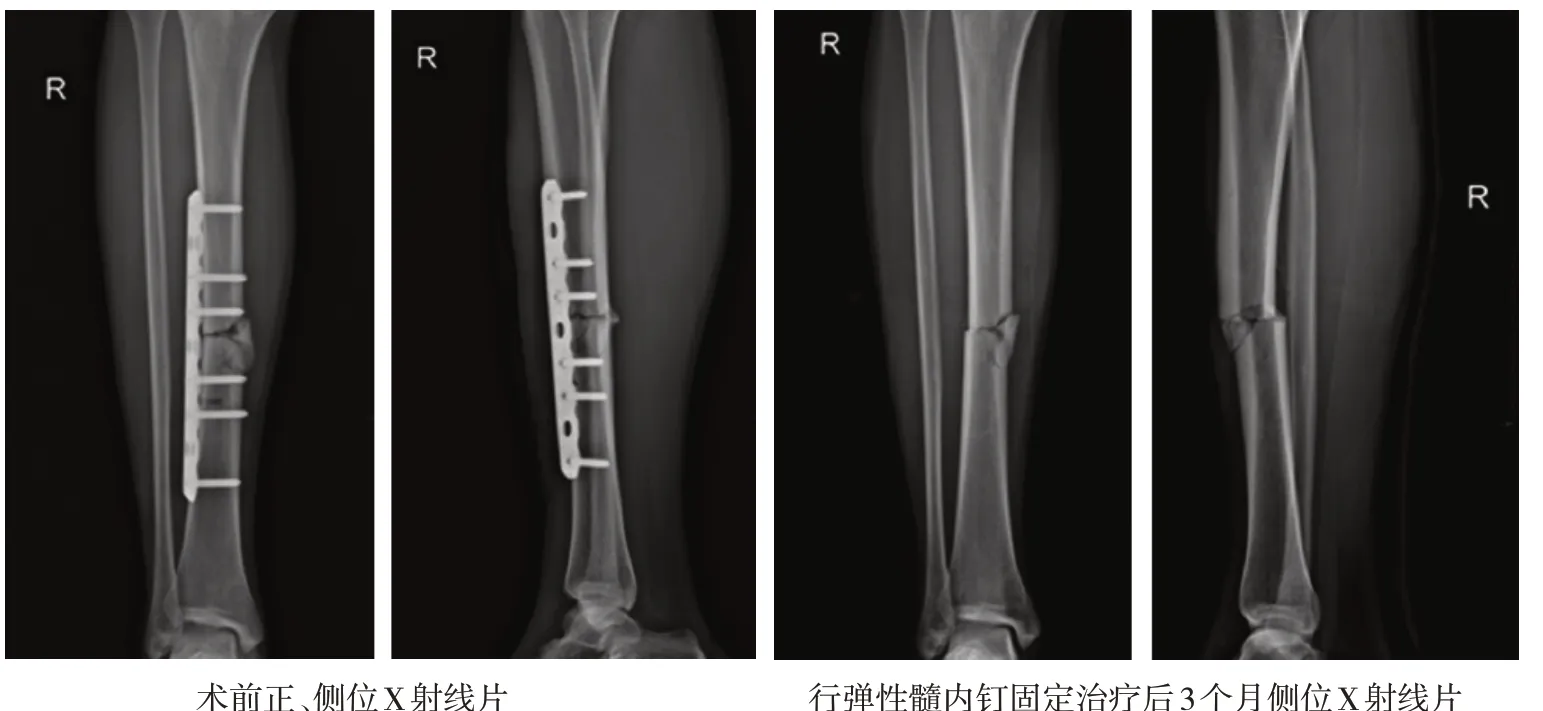

兩組患兒骨折修復優良率比較,差異有統計學意義(χ2=4.655,P=0.031),彈性髓內釘組的優良率(89.13%)高于傳統內固定組(71.11%)。見表2。典型病例見圖1、2。

圖1 患兒男性,8歲,左腿脛骨中段創傷性骨折

表2 傳統內固定組和彈性髓內釘組的骨折修復效果比較 例(%)

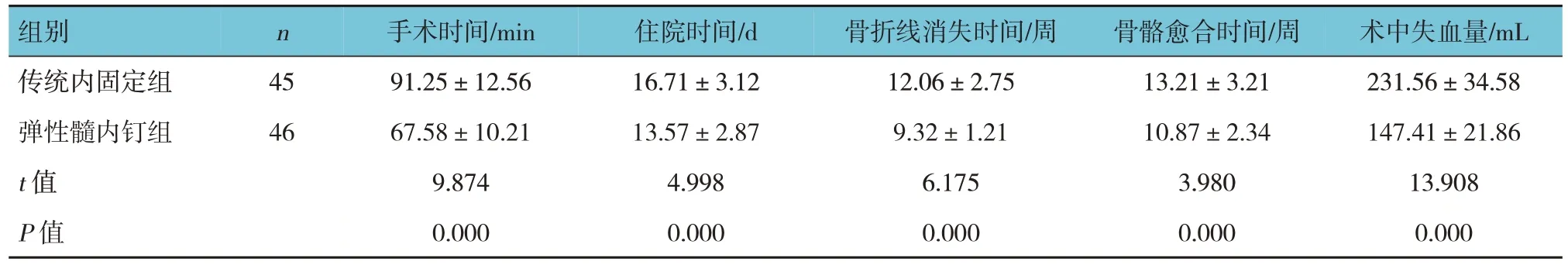

2.2 兩組患兒臨床療效觀察指標比較

兩組患兒手術時間、住院時間、骨折線消失時間、骨骼愈合時間、術中失血量比較,差異有統計學意義(P<0.05),彈性髓內釘組的手術時間、住院時間、骨折線消失時間、骨骼愈合時間短于傳統內固定組,術中失血量少于傳統內固定組。見表3。

表3 傳統內固定組和彈性髓內釘組的臨床療效觀察指標(±s)

表3 傳統內固定組和彈性髓內釘組的臨床療效觀察指標(±s)

組別傳統內固定組彈性髓內釘組t值P值n 45 46手術時間/min 91.25±12.56 67.58±10.21 9.874 0.000住院時間/d 16.71±3.12 13.57±2.87 4.998 0.000骨折線消失時間/周12.06±2.75 9.32±1.21 6.175 0.000骨骼愈合時間/周13.21±3.21 10.87±2.34 3.980 0.000術中失血量/mL 231.56±34.58 147.41±21.86 13.908 0.000

2.3 兩組患兒骨痂生長情況比較

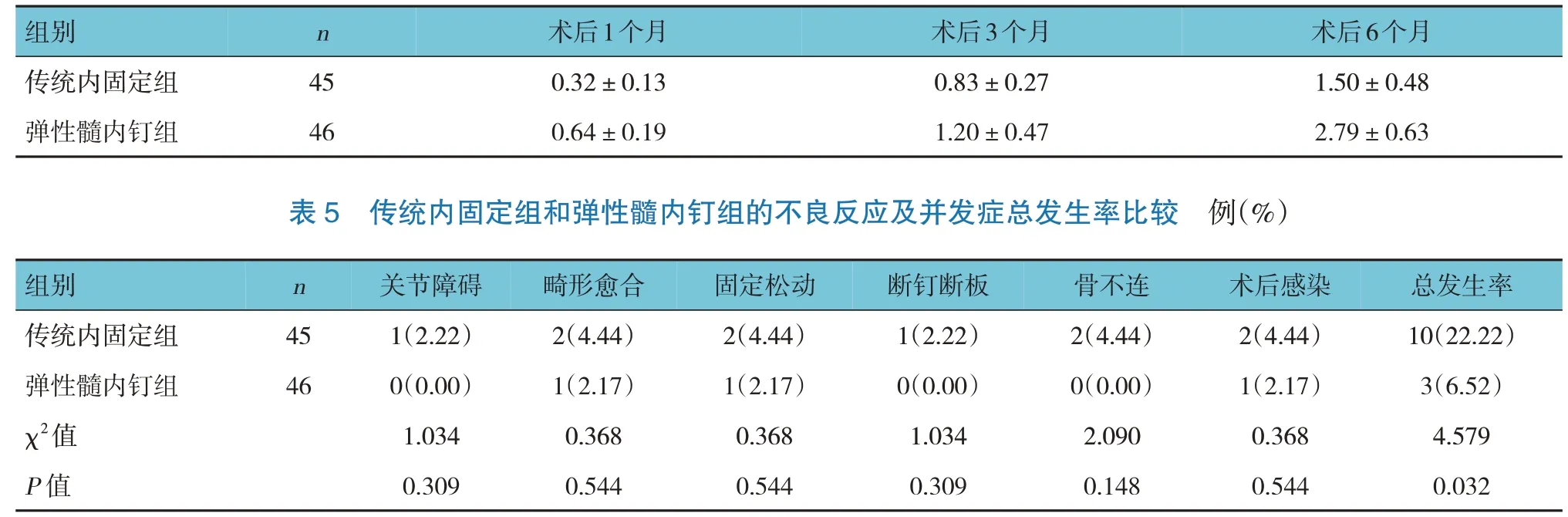

兩組術后1個月、3個月、6個月的骨痂生長情況比較,采用重復測量設計的方差分析,結果:①不同時間點的骨痂生長情況評分有差異(F=25.370,P=0.000)。②兩組的骨痂生長情況評分有差異(F=19.058,P=0.000),彈性髓內釘組骨痂生長情況評分較傳統內固定組高,恢復情況較好。③兩組的骨痂生長情況評分變化趨勢有差異(F=17.116,P=0.000)。見表4。

表4 傳統內固定組和彈性髓內釘組的骨痂生長情況評價(±s)

表4 傳統內固定組和彈性髓內釘組的骨痂生長情況評價(±s)

表5 傳統內固定組和彈性髓內釘組的不良反應及并發癥總發生率比較 例(%)組別傳統內固定組彈性髓內釘組χ2值P值n 45 46關節障礙1(2.22)0(0.00)1.034 0.309畸形愈合2(4.44)1(2.17)0.368 0.544固定松動2(4.44)1(2.17)0.368 0.544斷釘斷板1(2.22)0(0.00)1.034 0.309骨不連2(4.44)0(0.00)2.090 0.148術后感染2(4.44)1(2.17)0.368 0.544總發生率10(22.22)3(6.52)4.579 0.032組別傳統內固定組彈性髓內釘組n 45 46術后1個月0.32±0.13 0.64±0.19術后3個月0.83±0.27 1.20±0.47術后6個月1.50±0.48 2.79±0.63

2.4 兩組不良反應和并發癥總發生率比較

兩組不良反應和并發癥總發生率比較,差異有統計學意義(P<0.05),彈性髓內釘組的不良反應和并發癥總發生率(6.52%)低于傳統內固定組(22.22%)。見表5。

圖2 患兒男性,11歲,右腿脛骨中段創傷性骨折

3 討論

脛骨骨折是臨床常見骨折類型,該類型骨折治療方案較多。無明顯骨干位移的骨折采用石膏、綁帶、夾板等外固定方案就可收到滿意的臨床療效,但外固定方案需要患者長時間的靜養而且極易出現骨折對位線欠佳,導致骨折畸形愈合,因此大多數脛骨骨折,尤其是脛骨創傷性骨折需要手術治療[12-13]。由于脛骨為人體的負重型骨,所受到的力包括軸向引力、扭矩力及彎矩力,而骨折內固定方案對置入材料的抗彎、抗旋轉等均有較高要求,需要與脛骨骨折的骨折愈合需求參數相吻合[14]。同時由于手術治療脛骨創傷性骨折的根本目的在于通過合理的復位技術對患部進行牢固的固定,以便患者盡可能早、盡可能好地恢復,因此對于明顯脛骨位移的脛骨創傷性骨折患兒,內固定方案是臨床治療的首選[15-16]。

韓俊柱等[17]認為在治療安全性方面,髓內釘固定方案在關節疼痛發生率、愈合不良率、再次手術率等方面均低于加壓鋼板內固定治療方案;但亦有研究[18-19]認為髓內釘固定方案與加壓鋼板內固定治療方案相比在關節疼痛發生率、愈合不良率、再次手術率等方面無差異。陳慶華等[20]認為在療效方面,加壓鋼板內固定方案是比較可靠的治療方法,其優點在于骨折可達到解剖復位,與髓內釘固定方案相比具有骨折愈合率相對較高的優點;但較多研究[21-22]認為髓內釘固定方案更具優勢,有利于避免患者血管損傷,保護神經功能,可最大程度地保護骨斷端及其周圍的血供,從而為骨折愈合提供良好的愈合環境,降低并發癥的發生率。本研究中鈦制彈性髓內釘內固定方案與切開復位鎖定加壓鋼板固定方案在脛骨干骨折臨床治療中的臨床療效有差異,彈性髓內釘組的手術時間、住院時間、骨折線消失時間、骨骼愈合時間短于傳統內固定組,術中失血量少于傳統內固定組;且彈性髓內釘組的骨折修復優良率和骨痂生長情況顯著優于傳統內固定組。提示,鈦制彈性髓內釘內固定方案與切開復位鎖定加壓鋼板固定方案比較,具有手術時間短,術中失血量少,術后恢復快等優勢。髓內釘固定方案具有軸心固定穩定、遮擋效應小、骨膜剝離少、神經血管損傷少等優點,但也有因手術操作不當,對術后關節功能影響較大,術中操作復雜,難以在基層醫院推廣等缺點[23-24]。而內置鋼板固定方案具有可有效控制旋轉、分離、成角骨折移位,對鄰近關節損傷較少等優點。但鋼板內固定具有潛在神經血管損傷的風險,而且極易發生深部感染,同時鋼板內固定對于骨質不理想患者容易固定失敗[25]。SUKSATHIEN等[26]研究雖未證實上述結果,但其研究表明鈦制彈性髓內釘內固定方案的治療有效率為93.8%,而切開復位鎖定加壓鋼板固定方案的治療有效率為79.2%,該研究結果對本研究的結果是一個有效的佐證。本研究結果還證實,彈性髓內釘組術后不良反應和并發癥的總發生率明顯低于傳統內固定組,提示鈦制彈性髓內釘內固定方案與切開復位鎖定加壓鋼板固定方案比較,具有術后不良反應和并發癥少的優勢,因此前者在脛骨創傷性骨折臨床治療中更具有安全性。

綜上所述,鈦制彈性髓內釘內固定方案是脛骨創傷性骨折患兒骨折復位的有效治療方案,與切開復位鎖定加壓鋼板固定方案比較,具有手術時間短,術中失血量少,術后恢復快,術后不良反應和并發癥少等優勢,鈦制彈性髓內釘內固定方案值得在脛骨創傷性骨折患兒臨床治療中推廣。