合肥都市圈土地集約利用評價與障礙因子分析

周振宏,周 敏,朱慶山,劉東義

(安徽農業大學林學與園林學院,安徽 合肥 230036)

土地資源是城市生存和發展的根基。隨著我國城市化進程不斷加快,對于土地資源的需求也不斷增加。在大規模的城市化進程中,大量人口涌入城市,城市建成區面積不斷增加,大量耕地被侵占[1-2];同時,城市擴張導致的城市邊界無序蔓延的問題也在不斷加重,土地集約利用也出現了利用效率低下的問題[3],與此同時還會帶來生態環境的破壞。為了緩解土地資源緊張,優化土地資源的配置,有必要對土地集約利用進行科學準確的評價。對土地集約利用程度進行評價,不僅是土地集約利用研究的重點,也是將來提高土地集約利用水平的前提,對城市土地利用及可持續發展具有重要的意義[4-7]。土地集約利用的概念是由大衛·李嘉圖等古典政治經濟學家在地租理論中首次提出,土地集約利用最早用來研究農業的利用[8]。近年來,我國學者也對土地集約利用做了一些研究:岳秋麗等[9]基于PSR模型對江蘇省2005—2013年土地集約利用情況進行了評價,發現地理區位條件和經濟發展水平是影響土地集約利用的主要因素;孫小祥等[10]基于PSR模型以及障礙度模型對蘇州市2008—2017年的土地集約利用狀態進行了評價,證明了蘇州市近10年的土地集約利用水平總體上呈現上升的狀態,并且計算出土地狀態系統是影響土地集約利用的重要因素;曹競文等[11]利用PSR模型以及熵權法對扶余市2012—2016年土地集約利用狀態進行評價,顯示扶余市土地集約利用狀態總體上呈現遞增趨勢,但土地仍然處于粗放利用的狀態;吳儒練等[12]基于PSR模型對全域旅游示范區上饒市2008—2017年的土地集約利用狀態進行評價,表明上饒市土地集約利用程度不高,仍然處于粗放利用的狀態;祖健等[13]基于人口、能源、經濟3個要素的集約水平構建評價體系框架,對貴州省2010—2016年建設用地集約度進行評價,顯示貴州市建設用地集約利用水平以低度集約和低度粗放型為主。近年來,大多數研究都是針對單個城市的土地集約利用進行評價,而對于都市圈的研究較少。都市圈主要是指以中心城市為核心,帶動周邊城市的發展,通過與周邊城市分工合作,實現整個圈內城市的高質量發展[14]。因此,本文基于PSR模型構建評價指標體系,并采用熵權法計算權重,對合肥都市圈8個城市的土地集約利用狀態進行綜合評價,并對各城市的土地集約程度進行等級劃分,同時采用障礙因子診斷模型分析合肥都市圈土地集約利用的主要影響因素,使評價結果更加科學和準確,為合肥都市圈未來土地集約利用提供數據參考。

1 研究區概況及數據來源

1.1 研究區概況

合肥都市圈位于長江中下游沿江地帶長三角西端,所屬地區是華東地區,是以合肥市為核心,以蕪湖市、馬鞍山市、蚌埠市、滁州市、六安市、淮南市以及桐城市(縣級市)等不同性質、規模、等級的中小城市主體,共同組成在空間上位置相近、在功能上緊密聯系的經濟一體化空間組織[15-16]。其總用地面積為57 000 km2,占全省國土面積的40.6%,人口占全省的43.2%,整個區域經濟的總量占全省的比重接近59%。

1.2 數據來源

本文所有關于合肥都市圈的城市建設現狀、經濟社會發展以及土地利用現狀的數據都來源于2014—2018年《安徽省統計年鑒》合肥市等8座城市的統計年鑒以及相關的統計公報,并且都市圈內8個城市的全部行政范圍(包括非城市地區)均參與運算。

2 研究方法

2.1 土地集約利用評價模型

PSR模型即壓力(pressure)-狀態(state)-響應(response)模型,是由經濟合作與發展組織(OECD)和聯合國環境規劃署(UNWP)共同提出的,用于評價人類活動對生態環境的影響程度,是較為成熟的評價指標體系[17-18]。在此模型中,壓力是指人類活動對土地資源環境造成的壓力;狀態是指自然環境的變化狀態,包括自然環境的現狀以及人類的生活質量;響應是指面對人類活動造成的土地資源壓力時,土地管理者所作出的響應管理措施[19]。基于相關文獻及合肥都市圈情況,從壓力、狀態、響應三個指標層選取16個土地集約利用狀態的評價指標因子[20],如表1所示。

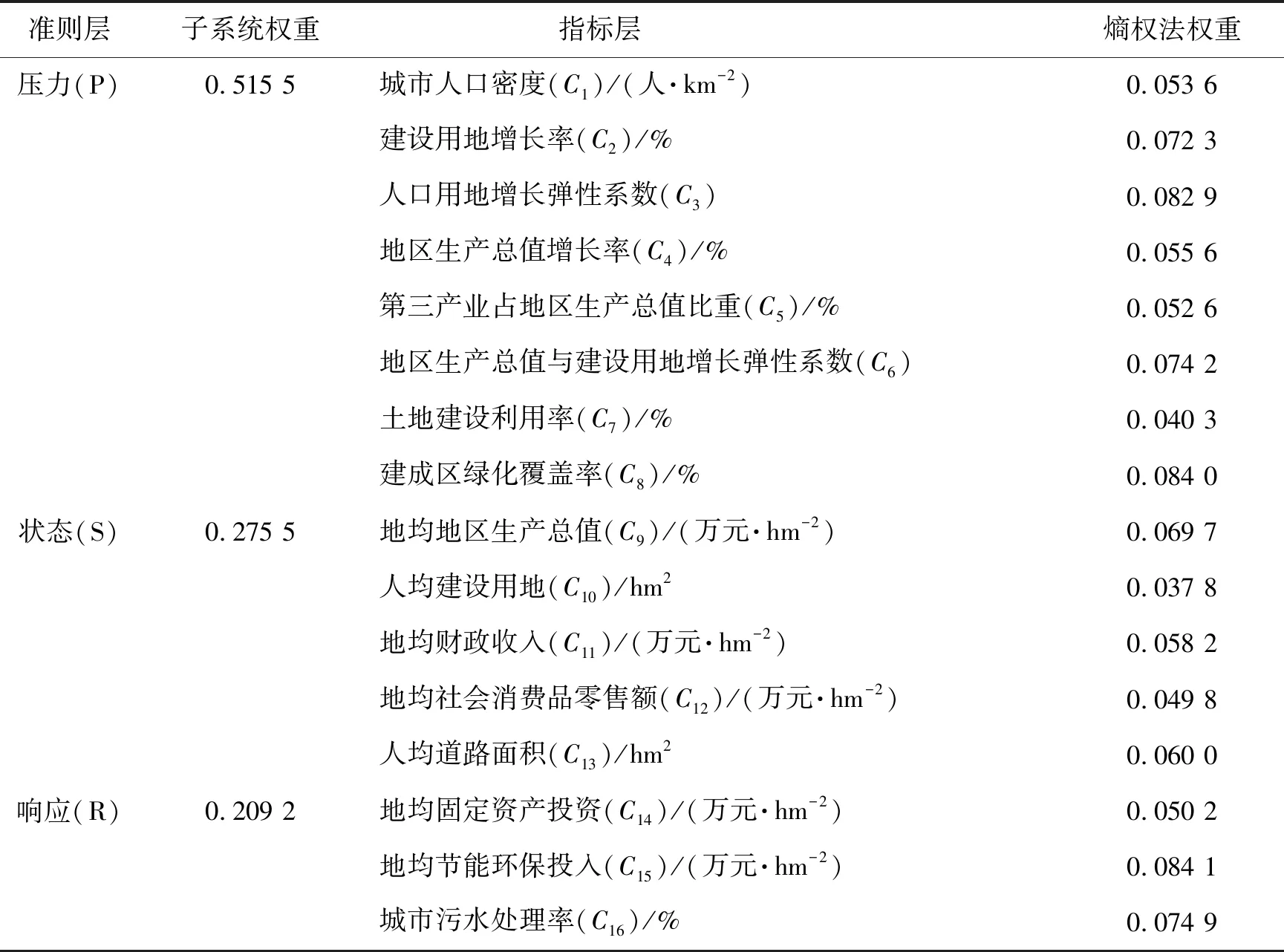

表1 評價指標權重

為了消除各個指標的量綱及數量級上的差異對評價結果造成的影響,采用極差法對各個指標進行歸一化處理,處理后的指標值處于[0,1]之間[11]。利用熵權法對各指標進行權重賦值,再采用加權求和方法計算合肥都市圈土地集約利用各子系統評分。最后,建立合肥都市圈土地集約利用綜合評價模型,具體計算公式參考曹競文等的成果[11]。

2.2 土地集約利用等級劃分

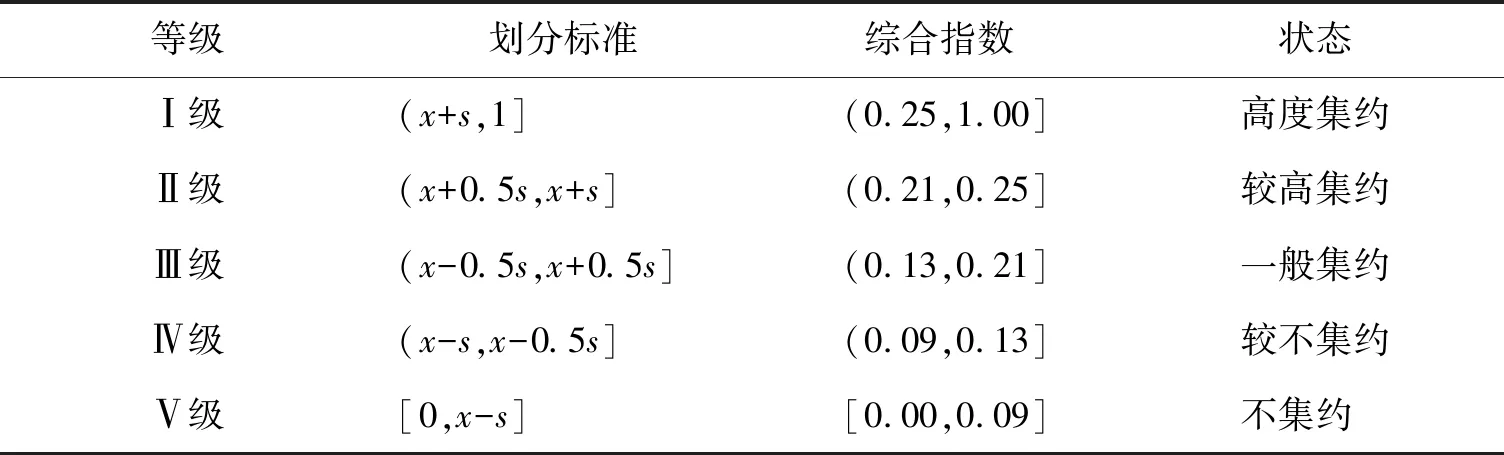

當前土地集約利用的等級劃分還沒有統一的標準,為了更加明確地展示合肥都市圈土地利用的集約狀況[21],本文采用質量評價值的平均值和標準差來制定合肥都市圈土地集約利用的等級劃分標準,等級越高土地集約利用程度越低,如表2所示。

表2 土地集約利用等級劃分表

2.3 土地集約利用水平指標障礙因子

為進一步提高合肥都市圈土地集約利用水平,有必要從合肥都市圈土地集約利用的各個指標中找出主要障礙因子。主要計算公式參考孫小祥等的成果[10]。

3 結果分析

3.1 土地集約利用綜合評價

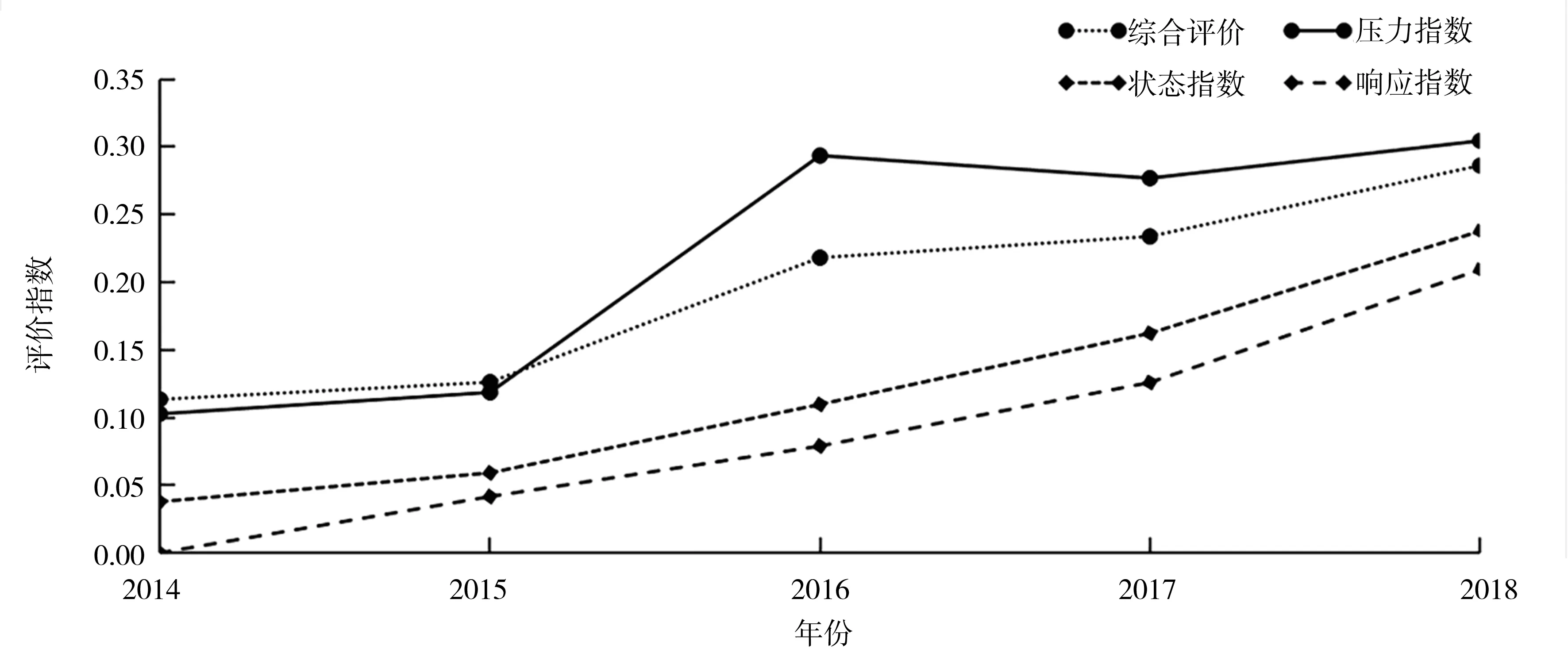

從時間格局上看(圖1),合肥都市圈土地集約利用整體上呈現上升的趨勢,且變化幅度較為平穩。綜合評價指數從2014年的0.11上升到2018年的0.29,其中,在2015—2016年土地集約利用增長速度較快。從各個城市來看(圖2),合肥都市圈八個城市的土地集約利用綜合評分值都比較低,平均值為0.18,最高值僅為0.30;高于整個都市圈平均水平的城市有3個,分別是合肥市、蕪湖市和馬鞍山市,其中綜合評分最高的合肥市(0.30)是最低的桐城市(0.10)的三倍多。

圖1 合肥都市圈土地集約利用綜合評價及壓力、狀態、響應指數

圖2 合肥都市圈各城市的土地集約利用綜合評價值

3.2 各子系統土地集約利用評價

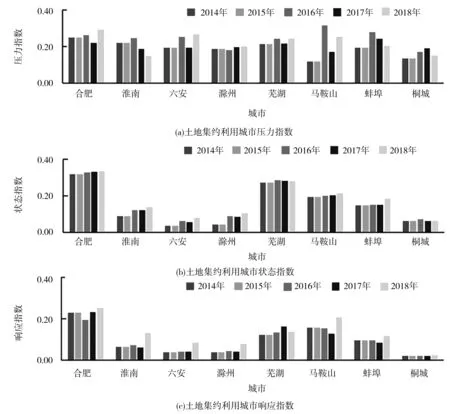

在壓力指數方面(圖3a),2014—2015年合肥市壓力指數最高,桐城市最低;但在2016年,最高的是馬鞍山市;2017—2018年,壓力指數最高的城市仍然是合肥市,最低的是桐城市。總體來看,2014—2018年,各市區壓力指數均呈現上升趨勢,其中,合肥市、蕪湖市、六安市壓力指數較高,指標值在0.20~0.29之間,滁州市、桐城市的壓力指數偏低,在0.12~0.20之間。

在狀態指數方面(圖3b),合肥市、蕪湖市、蚌埠市與馬鞍山市的狀態系統評分較高,指標值在0.19~0.38之間,淮南市、六安市、滁州市、桐城市狀態系統評分較低,指標值在0.06~0.19之間。整體上土地狀態系統指數偏低,狀態系統指數的平均值僅為0.19。其中,高于平均值的城市有合肥市、蕪湖市、馬鞍山市與蚌埠市,說明這四個城市在2018年的人均地方財政收入、地均財政收入以及地均社會消費品零售額在明顯提高。

在土地響應方面(圖3c),響應指數較高的城市僅有合肥市和馬鞍山市,分別為0.19和0.16;其他6座城市的響應評分較低,指標值在0.02~0.11之間。土地響應狀態整體上較低,平均值僅為0.09。其中,高出土地響應指數平均值的城市只有合肥市、蕪湖市和馬鞍山市,這表明政府在加大環保投入和固定資產投入等響應措施上有一定的成就。

圖3 PSR模型下合肥都市圈土地集約利用壓力指數、狀態指數和響應指數

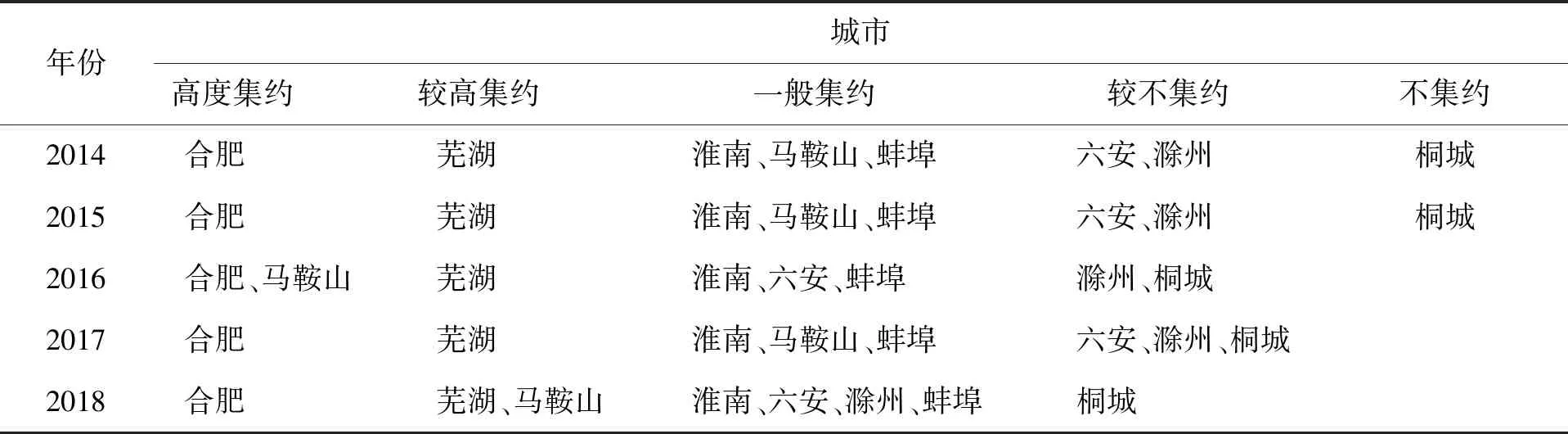

3.3 不同等級土地集約利用評價

在土地集約利用等級方面(表3),2014—2015年,合肥市土地集約利用等級最高,桐城市最低;2016年,各城市的土地集約利用等級有明顯升高,其中,合肥市和馬鞍山市為高度集約,六安市和桐城市分別上升為一般集約和較不集約;2017—2018年,各城市土地集約利用等級以一般集約和較不集約為主,其中,合肥市土地集約利用等級最高。2014—2018年,合肥市、淮南市、蚌埠市和滁州市的土地集約利用等級變化幅度較小;馬鞍山市、六安市以及桐城市變化幅度較大,其中,馬鞍山市變化幅度最大。到2018年,合肥都市圈土地集約利用狀態均在一般集約等級以上。

表3 2014—2018年合肥都市圈土地集約利用狀態分布

3.4 合肥都市圈土地集約利用水平障礙因子診斷

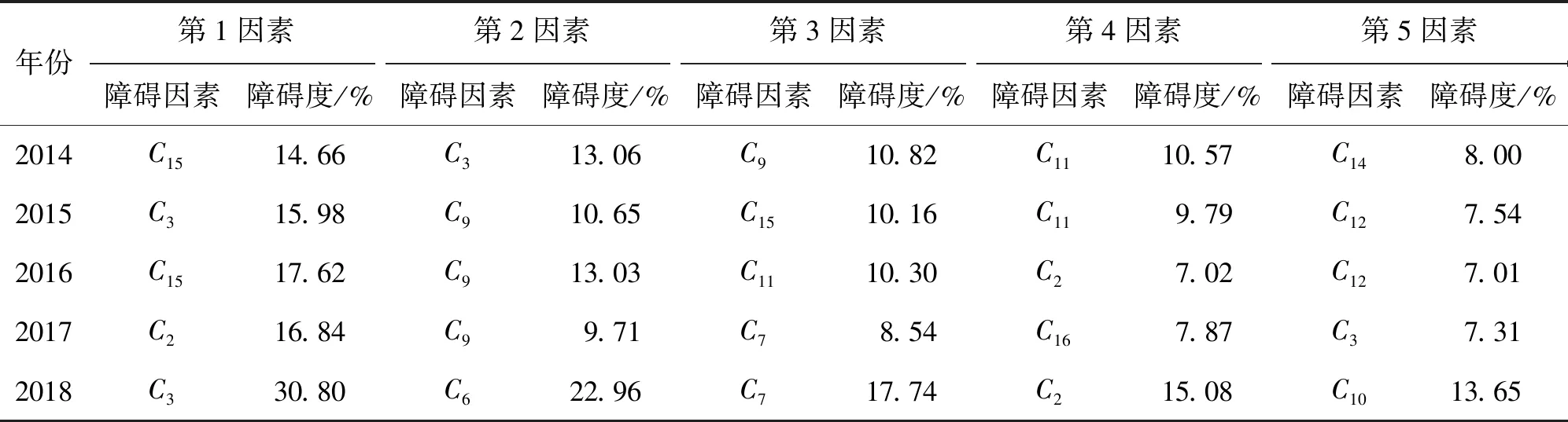

3.4.1 合肥都市圈土地集約利用程度各指標障礙度分析

根據土地集約利用障礙因子的計算方法,對合肥都市圈土地集約利用程度指標層的各個指標進行障礙度計算,并選取障礙度位于前5的障礙因素進行分析。

由表4可以看出,合肥都市圈在2014—2018年間影響土地集約利用程度的最大障礙因子是人口用地增長彈性系數和地均地區生產總值,其次是地均節能環保投入、地均財政收入、建設用地增長率,這些指標主要集中在壓力系統和狀態系統,說明合肥都市圈的快速發展對土地的集約化利用帶來了嚴重的影響,同時也表現出合肥都市圈對環境保護力度還不夠。在2014—2016年間,障礙度較高的指標主要出現在土地狀態系統內,包括地均地區生產總值和地均財政收入,表明這段時間合肥都市圈社會經濟發展快速,對土地資源帶來了一定的壓力;2017—2018年間,障礙度較高的指標主要出現在土地壓力系統中,包括建設用地增長率及人口用地增長彈性系數,這主要是人口增長帶來的結果。到2018年,合肥都市圈的常住人口達到3 068.8萬人,巨大的人口數量導致了土地過度開發,環境污染嚴重、人均建設用地占有量變少等問題,為土地集約利用帶來了很大的壓力。為了解決人口增長帶來的問題,大量農用地轉變為城市建設用地,耕地大量減少,大量的農村人口涌入城市,城市土地集約利用的壓力不斷增大[22],這表明社會經濟發展以及城市化水平對城市土地集約利用狀態產生了很大的影響。此外,第三產業產值、建成區綠化覆蓋率、人均道路面積等指標近五年沒有出現在障礙度前5位,障礙因素主要集中在土地壓力系統中,相較于其他指標,這三個指標對土地集約利用狀態的影響程度較低。

表4 合肥都市圈土地集約利用程度障礙因素及障礙度

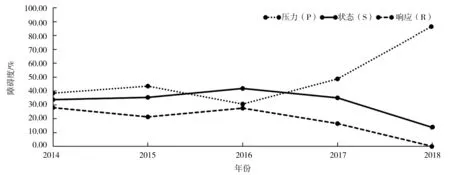

3.4.2 合肥都市圈土地集約利用子系統障礙度分析

合肥都市圈土地壓力系統的障礙度比較高,整體呈現上升趨勢,土地狀態系統和響應系統的障礙度均處下降狀態(圖4)。2014—2015年,土地壓力系統的障礙度高于狀態和響應系統的障礙度,到2016年,狀態系統的障礙度高于壓力和響應系統,2016年以后,壓力系統的障礙度呈現上升的狀態,響應和狀態系統的障礙度均處下降趨勢。在土地壓力系統方面,雖然在2015—2016年間障礙度有所下降,但總體上呈增長趨勢,障礙度從2014年的38.39%上升到2018年的86.57%,年增長率為9.64%,說明土地壓力系統問題是阻礙合肥都市圈土地集約利用水平的主要原因。在狀態系統方面,障礙度在2015—2016年呈現上升的狀態,2016年障礙度達到最高,但2016年后一直處于下降趨勢;障礙度從2014年的33.72%下降到2018年的13.65%,年下降率為4.01%,長此以往,土地狀態系統對土地集約利用水平的影響程度逐漸降低。響應系統方面,障礙度從2016年的27.55%到2018年接近于0,這表明合肥都市圈在土地響應系統方面采取了相應的措施,并取得了一定的成果。

圖4 合肥都市圈土地集約利用各系統層障礙度

4 提升合肥都市圈土地集約利用的建議

基于影響合肥都市圈土地集約利用的因素,提出以下建議:(1)人口集聚能夠促進城市的經濟增長,在未來的發展過程中,合肥都市圈應當要加快壯大人才隊伍,通過放寬相關政策及人才引進,吸引和留住人才資源。(2)科學制定未來的發展規劃,嚴格控制各個城市的建設用地規模,對城市用地應采取減量增長的規劃方法。同時要注重生態效益,保證社會經濟與生態環境效益同步發展,從而提高合肥都市圈的土地集約利用水平。(3)優化土地利用結構是解決土地資源供需平衡的重要方法,在充分了解合肥都市圈土地集約利用現狀的前提下,升級土地利用結構,優化土地資源分配,合理布局各個城市的功能分區。同時,合肥都市圈應當根據自身情況,相互之間建立跨市建設用地指標交易,將一些較落后地區的建設用地指標轉出,以此來接受發達地區的經濟支撐。

從影響土地集約利用的各個因素的角度出發,計算合肥都市圈各個城市土地集約利用的狀態,為合肥都市圈各個城市的政府以及相關規劃部門在未來發展中提供借鑒意義。本文基于PSR模型對合肥都市圈的土地集約利用狀態進行評價,在指標選取方面,多是根據國內外土地集約利用研究成果進行篩選,建立的評價體系可能不夠完善,并且部分數據采集比較困難,可能會存在一定的不足。未來可結合3S技術,綜合土地集約利用現狀及發展情況,進一步對評價體系進行改進和完善,探討各種影響因子之間的深層關系。

5 結論

(1)在綜合評價方面,合肥都市圈各個城市的土地集約狀態綜合值整體逐年上升,至2018年,合肥都市圈8個城市的土地集約狀態均處于較高集約的狀態。

(2)在空間差異上,2014—2018年間,合肥都市圈8個城市中,合肥市均處于土地集約度最高狀態,其中六安市、滁州市以及桐城市三個城市的土地集約度處于上升狀態;至2018年,土地高度集約的城市為合肥市;較高集約的城市包括蕪湖市和馬鞍山市;一般集約的是蚌埠市、淮南市、六安市和滁州市;較不集約的城市為桐城市。

(3)2014—2018年間,合肥都市圈的最大障礙因子是人口用地增長彈性系數和地均地區生產總值,主要集中在壓力和狀態系統。在PSR模型各系統層的障礙度方面,土地壓力系統的障礙度呈現上升的狀態,并且增長幅度較大,狀態和響應系統的障礙度處于下降趨勢,尤其是響應系統的障礙度在2018年趨于0。