風尚:“破冰”之展

文 | 李志軍 趙爽

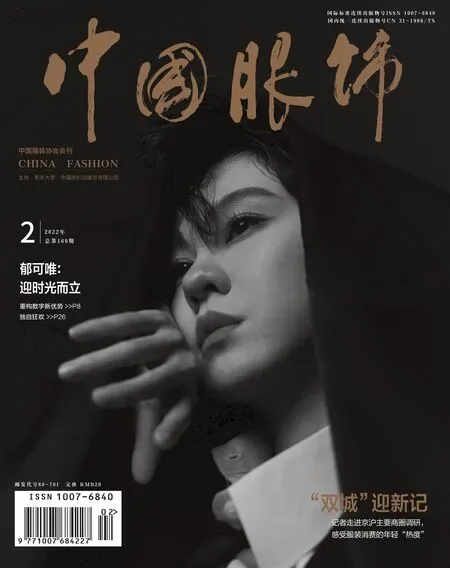

以藝術之名辦展成為時尚品牌的“標準動作”

時尚與藝術息息相關,相較其他領域的品牌,時尚品牌們更加熱衷借助多元的藝術形式與消費者們“對話”。

無論是迪奧的《迪奧與藝術》展覽、梵克雅寶的“動靜有形,藝述百年”高級珠寶藝術展,還是利郎Less is more“維度之外”先鋒數字藝術展、“美成在久”例外×上海畫繡聯合刺繡藝術展……品牌們前赴后繼地以藝術展覽形式為時尚愛好者們帶來一場又一場“破冰”的潮流盛宴。

面對越來越年輕、精神文化追求需求越來越高的主流消費人群,如今的時尚藝術展覽具有更強的靈活性及可創造性。奢侈品牌們和國內本土品牌們將打卡簽到、主題沙龍、手工制作體驗等豐富的活動形式及藝術作品及裝置融進展覽中,帶來更多元、更有效的品牌呈現方式,打造出前衛、新奇的展覽藝術空間,潤物細無聲地贏得了消費者對品牌價值觀的認可,也滿足了消費者探索新世界的欲望。

奢品策略

可以這樣理解,舉辦以當代藝術為主題的藝術展展覽是奢侈品品牌一種新的市場策略,目的在于重新定義自身的品牌文化。因為它們意識到當代藝術與自身的結合可以對銷售帶來巨大的影響和推動力,并以此“對話”新的市場消費者,進一步推動品牌年輕化變革。這樣做至少會產生三個方面的作用:

品牌認知。梵克雅寶亞太區總裁尼古拉斯·盧克辛格指出,展覽有機會用另一種“語言”和中國消費者溝通。藝術展覽就是一種講故事的方式,可以更好地向公眾傳遞信息,比如實現品牌傳播,吸引更多潛在的顧客等。但最主要的目的還是讓公眾能更好地了解品牌的歷史和工藝,這對于中國市場可能更為需要。而浪凡前首席執行官菲利普·赫奎特也指出,舉辦展覽是提高品牌知名度和吸引力的關鍵因素。在中國這樣的大國,品牌需要改變自己的溝通方式和品牌意識,展覽只是開始。除辦展,梵克雅寶還在上海的旗艦店里設立“1906沙龍”專區,其作用相當于一個小型博物館,可以在平時持續地向客戶進行有關品牌內涵、品牌歷史的解讀。

品牌增值。對奢侈品品牌而言,如何在保證業績增長的同時避免磨損品牌文化的長期價值,也成為行業內的熱門話題。作為一門高溢價生意,奢侈品牌開始不斷通過和藝術家聯名、制作展覽,或是介入環保等國際化議題,緩沖商業環境太過激進的氛圍。

品牌鏈接。奢侈品品牌自辦藝術展覽還可以讓品牌傳播更為深入和沉浸,特別是其中蘊含的情感體驗有助于和客戶構建長期關系,即建立品牌忠誠度。一方面品牌通過展覽能夠更直觀地向消費者解釋設計的靈感來源,傳達設計師的理念與思考;另一方面觀眾還可以通過展覽有更多時間去了解品牌的歷史,看到更多產品之外的內容。事實證明,這是一種提升消費者對品牌忠誠度的有效途徑,通過這樣一種溝通方式,讓奢侈品品牌收獲了消費者對于品牌理解和情感信賴的雙重效果。

由來已久

1982年2月,當時極具影響力的美國雜志《藝術論壇》在封面上刊登了一張身穿三宅一生服裝的模特,意味著時尚早已開始為藝術所接受。當時,被認為消費主義具像體現的時尚與藝術產生連接時,也說明了時尚開始將自己呈現為藝術研究的一個領域。事實上,藝術與奢侈品牌的聯姻的確是一種完美的結合方式,而奢侈品牌舉辦藝術展覽也經歷了大致三個階段:

冠名。最早期奢侈品涉足藝術圈多半是贊助藝術家或冠名各類藝術大展。這并非奢侈品牌一相情愿的靠攏,而是藝術與奢侈品本就有千絲萬縷的聯系。同樣是講究美感、注重品質、具備文化意涵……也正因為如此,博物館、美術館才有了與奢侈品牌合作辦展的可能性和連續性。

合作。相對于冠名這種相對溫和的接觸,直接在博物館、美術館里舉辦展覽則成為品牌與美術館合作的另一種形式。2009年北京故宮博物院首推卡地亞珠寶大展,2011年初中央美術學院美術館舉行“普拉達中國首秀服裝展”,同年5月,國家博物館又迎來路易威登藝術時空之旅展覽,同年11月,中國美術館繼續舉辦“文化香奈兒”藝術展。不難看出,從奢侈品的溯源發展和品牌文化中,觀眾不僅可以看到歐美近代的文明發展史,也可了解他們不同時期對于美的不同解讀。所以,這也是了解西方品牌獨特的文化品位和審美體系,以及它們如何為當時的社會帶來新生文化變革的一種獨特方式。

自辦。博物館時尚展的大獲成功,對品牌自主辦展無疑是很大的激勵,尤其是那些本身擁有豐富歷史和檔案記錄的品牌。能在博物館、美術館舉辦品牌主題展固然是一件好事,但也意味著品牌不得不放棄展覽策劃的主導地位,這對很多奢侈品牌而言依然是很難接受的,他們需要對品牌信息的傳播享有控制權。所以,知名品牌開始嘗試自行舉辦藝術展覽,更有甚者已打造出屬于自己的文化地標,更深入地去闡釋品牌的文化內涵。

“空間”較量

作為“高階玩家”且資歷渾厚的奢侈品牌早已承擔起藝術落地的責任,直接“盤下”藝術展館。

隨著一眾奢侈品牌的基金會漸成體系,他們為所扶持藝術家和學者舉辦的展覽活動,多數情況與品牌并不存在直接關聯,但這種公益層面的扶持項目,一方面通過成就藝術與商業的獨立性為品牌增加美譽度,另一方面基金會所扶持的創意力量,既是一種共創模式,也使品牌與當下文化藝術氛圍和社會情緒緊密連接。

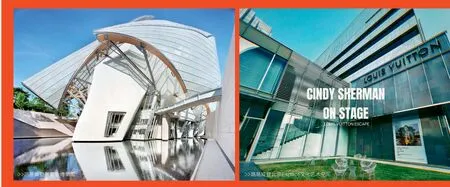

2014年,由著名建筑師弗蘭克·蓋里設計的路易威登基金會博物館于巴黎開幕,主要用于舉辦藝術展覽。博物館不僅展出畢加索、梵高、莫奈等世界聞名的藝術家藏品,也展出許多年輕當代藝術家作品,對法國的藝術生態,尤其是當代藝術起到重要的發酵作用。

“這座當代藝術博物館是酩悅·軒尼詩-路易·威登集團送給法國的一件禮物。”集團董事長兼首席執行官伯納德·阿爾諾曾表示,藝術贊助是集團戰略和經濟計劃的基石,指引著旗下公司的全新價值觀。

此外,路易威登基金會還在東京、慕尼黑、威尼斯等地設立路易威登空間,2017年落成的路易威登北京Espace文化藝術空間,成為其在中國舉辦當代藝術展的一大陣地。目前,路易威登北京Espace文化藝術空間正展出來自路易威登基金會典藏—美國標志性藝術家辛迪·舍曼作品。

與路易威登北京Espace文化藝術空間同年開放的還有經普拉達出資修繕的上海百年宅邸—榮宅。它既是普拉達在中國舉辦發布會等各種活動的場地,也是其基金會與合作藝術家不定期策劃展覽的空間。

路易威登和普拉達擁有專屬且獨立的藝術空間,讓品牌自身或是和其他機構合作的藝術展及活動都有了特定的展出場所。

一方面,獨立藝術空間能夠將更多元的藝術表達與文化理念帶給大眾,呈現出較強的文化公益性;另一方面,它也在消費者心中建立品牌與藝術之間更為實體與深度的關聯,增加品牌的好感度與價值感知。

然而,奢侈品品牌巨頭之間的藝術較量,也蔓延至國內。時尚集團藝之卉建立了以創意產業園為載體的創意產業板塊,擁有藝之卉百年時尚博物館、藝之卉新銳美術館、藝之卉品牌研究院等,致力于打造成深圳時尚文化地標。

無獨有偶,作為福建晉江當地的重要文化地標之一—七匹狼男裝博物館集服飾傳承、品牌文化、產品迭代、消費購物休閑于一體,力爭從不同的角度進行文化再造,賦予品牌更加新鮮的活力。

“價值”共建

與各路藝術家跨界合作舉辦藝術展成為大多時尚品牌們更普遍的選擇。

品牌們所策劃的展覽主題必定與品牌精有著內在關聯,同時展覽還圍繞著某個具有探討價值的議題進行創作。靈感源于《三體》的利郎Less is more“維度之外”先鋒數字藝術展覽,基于三體宇宙的服裝產品及IP理念與利郎Less is more的品牌哲學。利郎攜手三位當代青年藝術家曾晨、林萬山、鐘子齊創造越維感官場域,空間呈現出人工智能參與衍生設計重塑維度內的“人類文明”,追問時間、空間、人類探索“維度之外”的命題,將先鋒數字藝術與利郎品牌哲學結合,向職場青年傳遞初入職場的祝愿和面對新環境、新挑戰應從另一個維度去思考的方法。

在通過藝術展覽強化品牌核心價值的同時,品牌也不忘積極履行社會責任積極推動東方文化的發展。

2022年1月8日,致力于集薈傳統之美的例外在上海舉辦“美成在久—例外×上海畫繡聯合刺繡藝術展”,展覽將藝術與時尚結合,將發端于中國的傳統技法,以畫與繡相輔相和為美學原則,展出海派畫繡“非遺”傳承人葉偉娜的“上海畫繡”作品,并推出團扇、服飾、圍巾、手包等系列衍生品。

對于品牌來說,舉辦藝術展這樣的跨界活動可能一時間難以帶來直接的銷售轉化,但對品牌價值的積淀卻是一個不爭的事實:一方面,藝術展覽賦予品牌更多文化資產,能夠將更多元的藝術表達與文化理念帶給大眾,呈現出較強的文化公益性,為品牌建設注入更多創造性的活力;另一方面,藝術展覽的“公共性”也展現出品牌在文化藝術傳播上的社會責任。同時,它也在消費者心中建立品牌與藝術之間更為實體與深度的關聯,積累對品牌的好感度與價值感知。從長期發展的角度看,與品牌價值相得益彰的藝術展覽不僅是一場廣泛的營銷,更是品牌精神進行塑造的進程。

雖然當前人們對逛展的需求越來越高,品牌藝術展覽也成為一種值得引起關注的新型溝通形式,但現狀是品牌藝術展覽不僅局限于時尚品牌,而且停留在賺眼球的產品曝光層面。品牌展覽大多也是“網紅展覽”,明星與關鍵意見領袖的“打卡”吸引著消費者前去參觀,造型獨特的展品、光線講究的背景墻和新奇獨特的藝術裝置等使展覽成為眾人排隊拍照的地方,而拍照“打卡”后的社交分享,則為展覽帶來更多二次傳播曝光的機會。

>>利郎Less is more“維度之外”先鋒數字藝術展覽

因此,品牌舉辦藝術展的內容及方式還有更多潛力等待挖掘。面對日益碎片化的信息傳播環境,時尚品牌們通過具象的藝術語言融合品牌調性及多元的敘事手段,講述品牌歷史、設計理念等內容,烘托出帶有人文情懷的藝術氛圍,從而幫助品牌打通消費者除視覺與觸覺以外的通感,并建立品牌與消費者之間較深的互動與連接,做到了傳統門店產品陳列所無法企及的“沉浸式”體驗感。

但隨著時尚品牌藝術展覽的頻繁涌現,大眾對其承載的內容和體驗的感受期待更高了。