韌性視角下城市國土空間安全體檢評估指標體系研究

鮑海君,章笑藝,蔣明利,章 鳴

(1.浙大城市學院國土空間規劃學院,浙江 杭州 310015;2.浙江省自然資源調查登記中心,浙江 杭州 310012)

1 引言

中共十九屆五中全會提出要統籌發展與安全,建設更高水平的平安中國。國土空間安全是國家安全的基礎,對我國城市的可持續發展和國土空間全域管控、國土空間治理體系和治理能力現代化具有重要意義。2019年,中央明確提出要形成安全和諧和可持續發展的國土空間格局。近年來,隨著保護線劃定管控[1]、空間用途管制[2]、農用地占補平衡[3]等政策的推行,學術界對鄉村及城鄉發展邊界的國土空間安全關注日益加深,形成了生態承載力評估[4]、適宜性評價[5]等一系列風險評估的理論和實踐成果。同時,隨著城市化進程的加快,城市內部空間遭受暴雨等突發極端天氣、化工廠爆炸等重大公共事件頻頻發生,城市居民受到交通擁堵、城市內澇等“城市病”的侵害[6]。城市系統面臨著更多不確定性風險與未知擾動,需要管理者和規劃師從目標對象、戰略定位、技術手段與規劃理念等方面做出適應調整,通過韌性城市建設[7-8]推動城市國土安全的發展[9-10]。

2020年10月,中共十九屆五中全會正式提出了“韌性城市”命題。同年11月《第十四個五年規劃和二〇三五年遠景目標綱要》明確要求建設“韌性城市”,反映出我國在韌性城市建設上的決心和信心。中央城市工作會議指出,要轉變城市發展方式,完善城市治理體系,提高城市治理能力,著力解決城市病等突出問題[11]。習近平在視察北京城市規劃建設管理工作時,提出要“健全規劃實時監測、定期評估、動態維護機制,建立‘城市體檢’評估機制,建設沒有‘城市病’的城市”。中央各部委及各省相關部門陸續部署城市體檢相關工作。住房和城鄉建設部把城市體檢作為統籌城市規劃建設管理,推進實施城市更新行動,促進城市開發建設方式轉型的重要抓手,從2018年起在11個城市開展體檢試點,2021年全國試點城市數量擴展至59個。自然資源部于2021年6月18日發布了國土空間規劃城市體檢評估規程,對于數據基礎、工作流程、體檢成果、規劃圖件等內容給出了要求。

城市體檢評估是國土空間安全建設的關鍵工作之一,通過城市體檢評估可以看清城市的安全發展狀態,找準需要改進和改善的城市病因,從而為韌性城市建設找到方向。本文詳細梳理了國土空間安全相關的行業標準、政策和研究成果,聚焦韌性城市理論,通過廣泛深入的文獻調研和專家調查,形成城市安全指標庫,進一步篩選形成關鍵指標體系,可為相關部門開展國土空間安全城市體檢評估工作提供決策參考。

2 文獻回顧及理論基礎

2.1 韌性城市概念

韌性在學術界由加拿大生態學家霍林于1970年代首次引入,在其著作《生態系統韌性和穩定》中將韌性定義為“生態系統受到擾動后恢復到穩定狀態的能力”[10]。隨后,學者們對韌性的概念逐漸由受到擾動后恢復至單一平衡(工程韌性)[12]擴展到可動態發展的多重平衡(生態韌性)[13],從強調恢復性發展到具備韌性、適應性、轉變性三種能力的復雜系統(適應性循環)[14]。對韌性概念的研究對象從“生態系統”擴展至“社會—生態系統”[15],其外延不斷擴大,內涵不斷豐富,受關注度也不斷攀升。“社會—經濟—自然復合生態系統”中的韌性理論研究[16],更關注適應性循環,強調綜合系統反饋和跨尺度的自學習、適應以及自我組織現象。

進入20世紀后,美國城市和區域規劃學者、生態學者、環境學者開始關注并完成了大量城市系統應對災害的韌性問題研究[17-18]。城市韌性隨城市人口的增長和城市蔓延而降低,應對突發事件的脆弱性增加,城市生態服務功能也隨之削弱[19-20]。近年來,全世界各種學科背景的學者紛紛加入到韌性城市的研究中,韌性理論逐漸成為一個社會生態系統動力學視角下的有效研究途徑,特別是基于韌性視角探索城市的組成要素,從而對城市安全狀態展開評價,提高和增強城市社會生態系統對外界風險的適應能力,提升城市規劃的預見性和引導性[21-24]。

在社會實踐中,建設韌性城市的理念不斷發展和強化。2002年,倡導地區可持續發展國際理事會(ICLEI)在聯合國可持續發展全球峰會上首次提出“韌性”概念;2013年,洛克菲洛基金會啟動“全球100韌性城市”項目,將城市韌性視作城市中的居民、社區和城市系統在經歷各種慢性壓力和急性沖擊下存續、適應和成長的能力;2016年,第三屆聯合國住房與可持續城市發展大會(人居Ⅲ)在厄瓜多爾首都基多舉行,倡導將“城市的生態與韌性”作為新城市議程的核心內容之一。

2.2 韌性視角下的城市國土安全評估

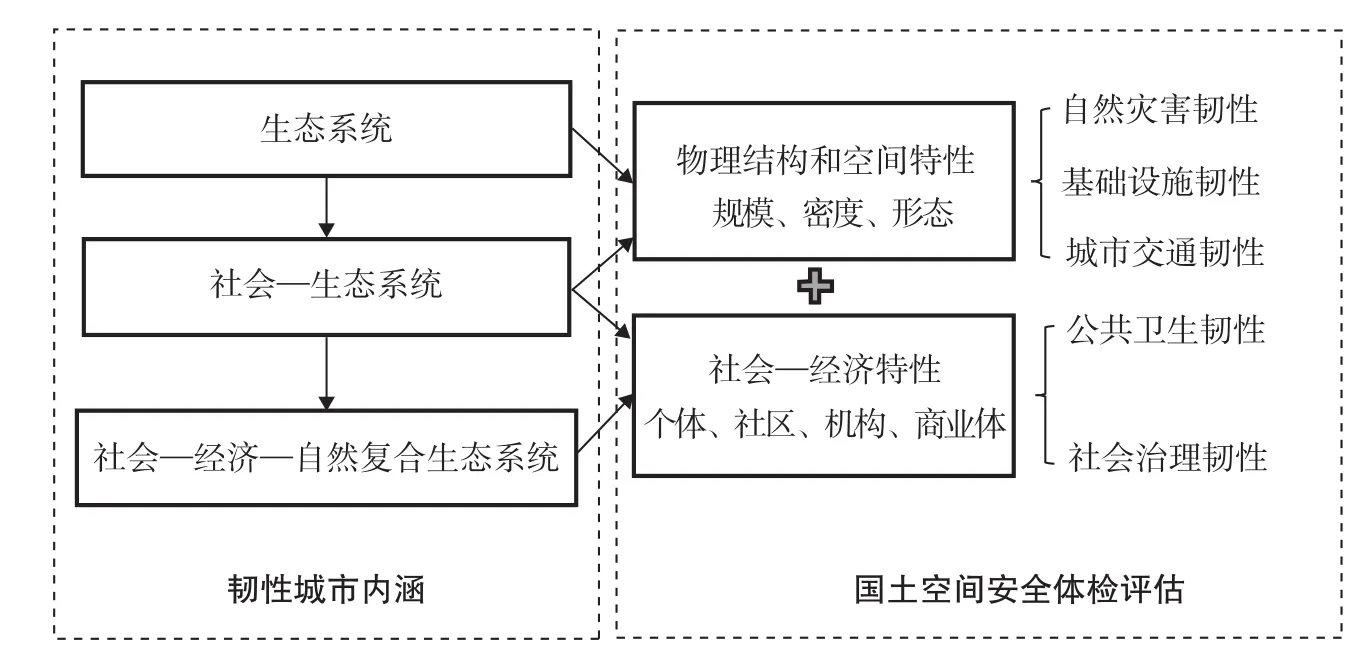

在傳統認知上,國土空間安全評估主要從生態安全的角度出發,認為國土空間安全是可持續發展的支持基礎[25],面臨的威脅是城市蔓延導致的景觀日趨致密[10,23]。其科學內涵包括生態系統結構、功能和過程對外界干擾的穩定程度(剛性);生境受破壞后恢復平衡的能力(彈性);生態系統與外部環境協同進化的能力(進化性);生態系統內部的自調節自組織能力(自組織性)。評估的指標趨向于選擇描述城市的規模、密度和形態等反映城市生態安全的指標[23],或選擇建成區面積等反映土地開發強度的指標[26],研究具有適應和調整能力的城市空間和建成區的塑造。

隨著韌性城市理論對城市建設和國土空間規劃影響力的增強,國土空間安全評估展現出明顯的動態性變化,這主要展現在兩方面。一是城市化和科技進步背景下城市系統的組成和特征發生了變化,細化至個體、社區、機構、商業體等具有高度空間、尺度差異的對象,韌性測度開始具有多層次的特征[27],出現了關注地上地下等立體城市要素的城市基礎設施韌性[28],關注社區服務的公共衛生韌性[8],以及關注以城市居民個體、弱勢群體等的社會韌性[10]等評估維度;二是從社會系統動力學上引入了更廣義的城市韌性,將社區組織力和公共管理能力納入內容框架,將人文環境納入城市構成要素,出現了文化韌性和形象韌性[27]等維度。總的來說,城市國土安全的評估從城市的物理結構和空間特性,關注城市功能和政府管理等“社會—經濟”特征[29]。

3 韌性城市視角下評價指標體系構建

3.1 構建原則

為保證評價指標體系的可靠性,避免遺漏關鍵性指標,且能落實該研究成果到城市體檢的實踐工作當中,本指標體系構建遵循全面性、科學性和可操作性三大原則。

(1)全面性。體檢評估既要全面客觀分析城市發展取得的成效,更要著力發現規劃實施中存在的國土安全、生態保護、資源利用、空間開發等方面的突出矛盾和問題,多維度充分挖掘、查找各類城市病背后的深層次原因,從規模、結構、布局、質量、效率、時序等角度提出針對性解決措施,科學評估規劃實施績效,保障后續規劃的更好實施,提高城市治理水平。

(2)科學性。體檢評估工作目的是落實國土空間規劃,推動高質量發展。體檢評估指標體系應該以生態文明思想為指導,充分體現創新、綠色、協調、開放、共享的發展理念;同時應對照國土空間規劃的發展目標,通過對規劃約束性指標和強制性內容的執行情況進行檢查,預判城市發展趨勢。

(3)可操作性。體檢評估工作需要緊密對接國土空間規劃,完成定期評估的目標,并探索實時評估與動態維護相結合的有效濾鏡。體檢評估成果所反映的城市病問題和背后的管理需求,應當作為規劃編制改進、實施和優化的重要依據,為國土空間近期規劃、年度實施計劃及國民經濟和社會發展規劃提供支撐,因此需保證體檢評估成果能用、管用和好用。一方面,在選取指標時應選擇符合當地實際,或已處在監管體系內擁有數據基礎的指標;另一方面,可以充分利用自然資源、住建、經信等部門已有的業務數據,保證數據的客觀性、易獲取性和可操作性。

3.2 評價維度

聚焦城市國土空間安全,在傳統生態安全評估中對城市物理結構和空間特性的關注基礎上,結合韌性城市的內涵延展后,基于社會—經濟特性下對各層次、各尺度城市的組成要素的相關研究,從自然災害韌性、基礎設施韌性、公共衛生韌性、城市交通韌性和社會治理韌性5個維度來構建國土空間安全體檢評估體系(圖1)。

圖1 國土空間安全體檢評估維度Fig.1 Dimensions of city examination & evaluation system for territorial space safety in spatial planning

自然災害韌性:受涉及的災害沖擊包括物種多樣性威脅、城市內澇、地質災害和空氣污染等,近年來隨著城市管理者和市民對城市生態服務價值維持和保護意識的增強而備受關注[20]。內澇威脅[30]是城市缺乏滯水蓄水空間和自然泄洪調蓄能力,短時抽排能力不足導致的城市在面臨洪水和極端天氣等災害時缺乏恢復能力。地面沉降[31]會引發地下管線斷裂、建筑物塌陷或傾斜等一系列問題,影響范圍廣、持續時間長。盡管近年來地面沉降防治在監測手段、監測網布設等方面已取得一定成效,但監測網點密度和精度仍然需要提高。

基礎設施韌性:該維度主要關注公共服務安全,包括燃氣、供水排水、熱力、綜合管廊、道路橋梁等城市生命線工程的運行健康狀況[10]。當前我國城市基礎設施規劃和建設存在“重地上、輕地下”的現象。地上超高層建筑數量快速增長,引發消防管理、能耗環境等問題,為城市的安全管理和安全發展埋下了隱患[32]。地下設施底數不清、運行管理不到位[33],難以為統籌地下工程建設和工程安全質量管理提供保障。

公共衛生韌性:公共健康屬于城市公共服務中的一環,近年受流行病、新冠疫情等的影響,以及城市人口的高度集聚和高頻流動,城市累積了大量的社會風險[34]。姜曉杉等[35]從公共健康視角選取了社區自然環境、建成環境、基礎設施和社區資本4個維度構建城市韌性評估框架,并進一步對社區在公共健康韌性建設的側重點上給出了建議。

城市交通韌性:隨著城市化進程的加快,城市人口大量增長直接導致居民出行需求暴增,交通擁堵在我國大中型城市日趨嚴重。仇保興在研究城市交通韌性時,提出從多樣性、模塊化、高通量、需求量管理和智慧化5個準則進行建設,提升城市交通的彈性和抗沖擊能力[36]。

社會治理韌性:該維度更關注經濟狀況下行和面臨經濟困境時,貧困群體所具有和表現出的在抗拒外部壓力、穩住心態和尋找機會走出困境的內在和行動特征[37]。在評估社會治理韌性時,可從社會包容性、社會連接性和社會能動力的角度關注和增強風險治理[38]。

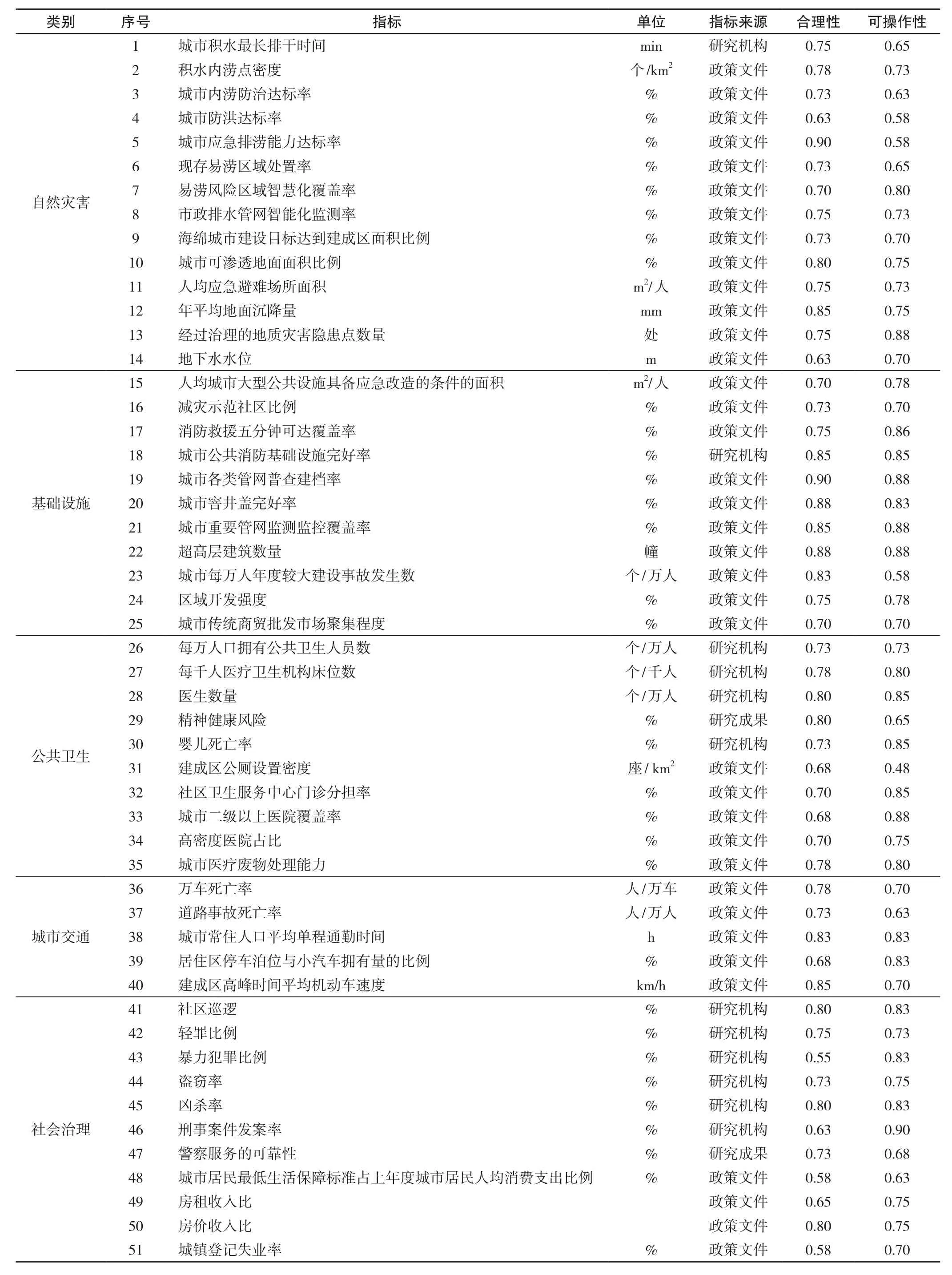

3.3 評價指標庫

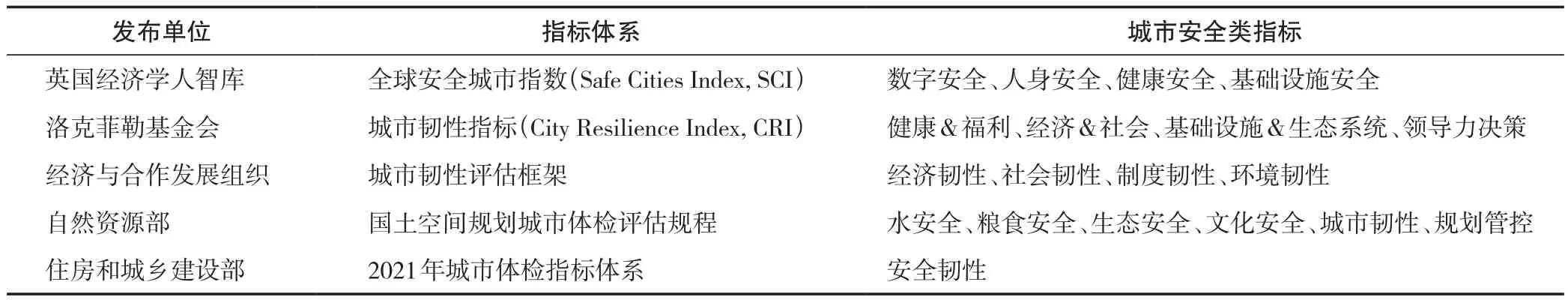

綜合相關研究成果[39]以及國內外政府部門和研究機構公開發布的城市安全指標體系(表1),歸納整理相關指標,并將其歸類至自然災害、基礎設施、公共衛生、城市交通和社會治理5個維度,得到一個較完備的城市安全評價指標庫(表2)。需要說明的是,指標項的來源在研究成果、研究機構指數和政策文件中的優先級依次遞增。例如,當城市內澇點密度作為常見指標在住房和城鄉建設部的《2021年城市體檢指標體系》和研究文獻中都被作為指標列出時,表2優先將政策文件作為其指標來源。

表1 關于城市安全的國內外指標體系Tab.1 Domestic and foreign index systems on city safety

表2 國土空間安全城市評價指標庫Tab.2 City evaluation index library for territorial space safety in spatial planning

3.4 評價指標篩選

解讀和分析政策文件能夠為國土空間安全規劃體檢評估工作的側重點指明方向,所構建的城市國土安全評估指標將更具可操作性。更重要的是,通過統計政策文件中對于相關指標維度和指標名稱的復現頻次,能反映出各相關指標的重要性和可獲得性[40]。因此,本文對首批城市體檢工作相關的政策文件,以及自十四五規劃發布后北京市、上海市和浙江省政府與韌性城市建設相關規劃、指南和意見等文件進行了收集與梳理。由于韌性城市建設本身尚未被立為專項計劃,在政府及相關機構的政策文件搜集過程中,也將災害應急、市政基礎設施等關聯信息一并納入。

對構建的國土空間安全城市評價指標庫中各項指標在政策文件中的出現頻次進行統計(表3),從結果可以看出,表2中大部分指標都能在政策文件中找到相關表述或應用,但在頻次上呈現出了長尾分布的現象,其中人均應急避難場所面積、減災示范社區比例、區域開發強度和城鎮登記失業率是被提及頻次比較高的評價指標。

表3 城市國土空間安全指標在城市政策文件中的應用頻次統計Tab.3 Frequency statistics of city evaluation indexes for territorial space safety in policy documents

3.5 指標體系形成

在高頻次的指標基礎之上,還需要對指標的可獲得性和合理性進行評估,這一過程常用的方法為專家調查法[5]。在設置專家調查問卷時,采用5級分級打分法對指標的合理性和可操作性進行區分,其中1分代表不合理(不具備可操作性)、5分代表非常合理(可操作性很強)。兩個指標均為正向指標,從1到5程度依次增加,得分越高代表越適宜被選作最終指標。在此基礎上,為避免專家對于某些指標不熟悉而造成的誤判,增設0分選項,代表放棄對該指標進行判定。

在對問卷調查結果進行處理的過程中,為了保證專家調查結果的科學性、可靠性和合理性,采用專家權威度檢驗和一致性檢驗對結果進行驗證和矯正。

3.5.1 專家權威度檢驗

通過棄選項的占比比例,可辨別參與調查的專家對于國土空間安全評估指標的熟悉和了解程度。專家權威度β的具體計算見式(1)。

式(1)中:m為調查問卷的總指標數量;n為棄選的指標個數。

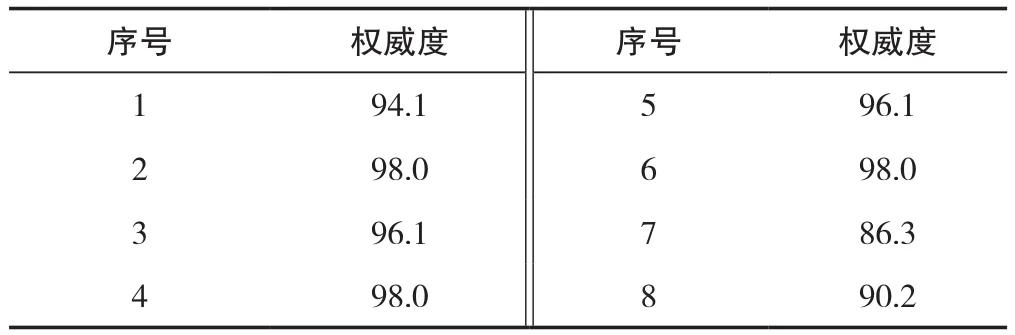

將所邀請的8位專家的反饋結果代入式(1)得到專家權威度(表4),可以看出大部分專家的權威度都高于95%,所有專家的權威度都高于85%。該結果表示本調查具備專業權威性,對應的指標可獲得性和合理性判定結果具備參考性,可在城市體檢評估的實際工作中作為指標篩選的依據。

表4 城市國土空間安全指標調查專家權威度Tab.4 The authority of experts in the survey of city evaluation indexes for territorial space safety (%)

3.5.2 專家意見一致性檢驗

專家意見一致性檢驗是專家調查中常用的質量檢驗方法,主要是計算克朗巴哈系數Cronbach’sα,該值系數越大表明一致性越好。研究認為,當該值小于0.6時,表示出現了較大的意見分歧,結果不足以采信;大于0.6則具有較好的可信度。特別是當克朗巴哈系數大于0.8時,說明專家意見的一致性信度非常好。通過SPSS軟件計算得到本問卷調查結果的可信度系數值為0.914,說明邀請專家的打分結果統一執行性較高,可用于指標體系的篩選依據。

3.5.3 安全指標體系結果

在通過專家權威性檢驗和意見一致性檢驗后,根據問卷各專家打分情況,按照式(2)匯總每項指標的合理性得分和可操作性得分(表2)。

式(2)中:μi為專家意見綜合得分;i代表第i個指標;vi代表得分;f(vi)代表該得分在專家團得分中的頻率。

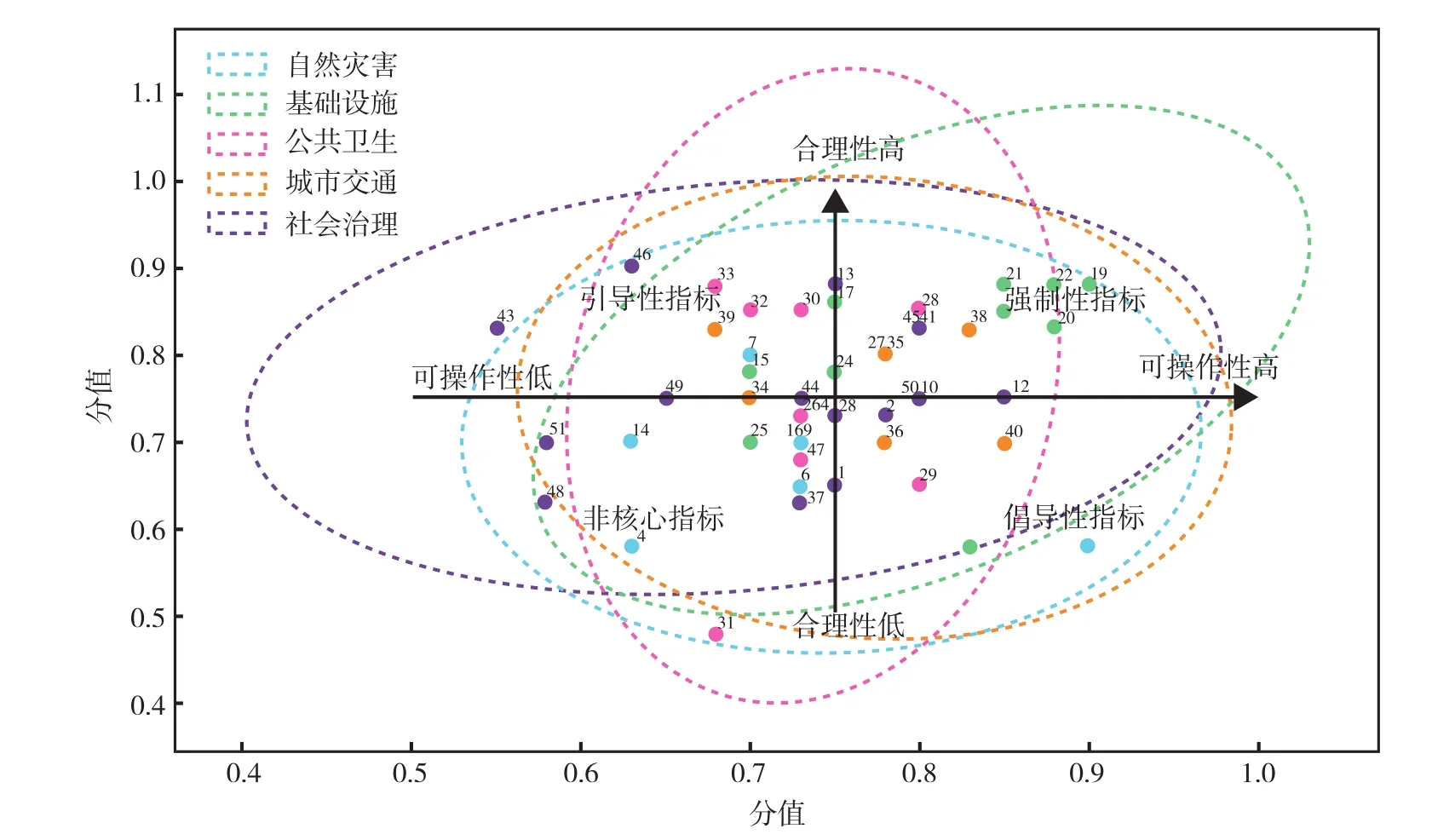

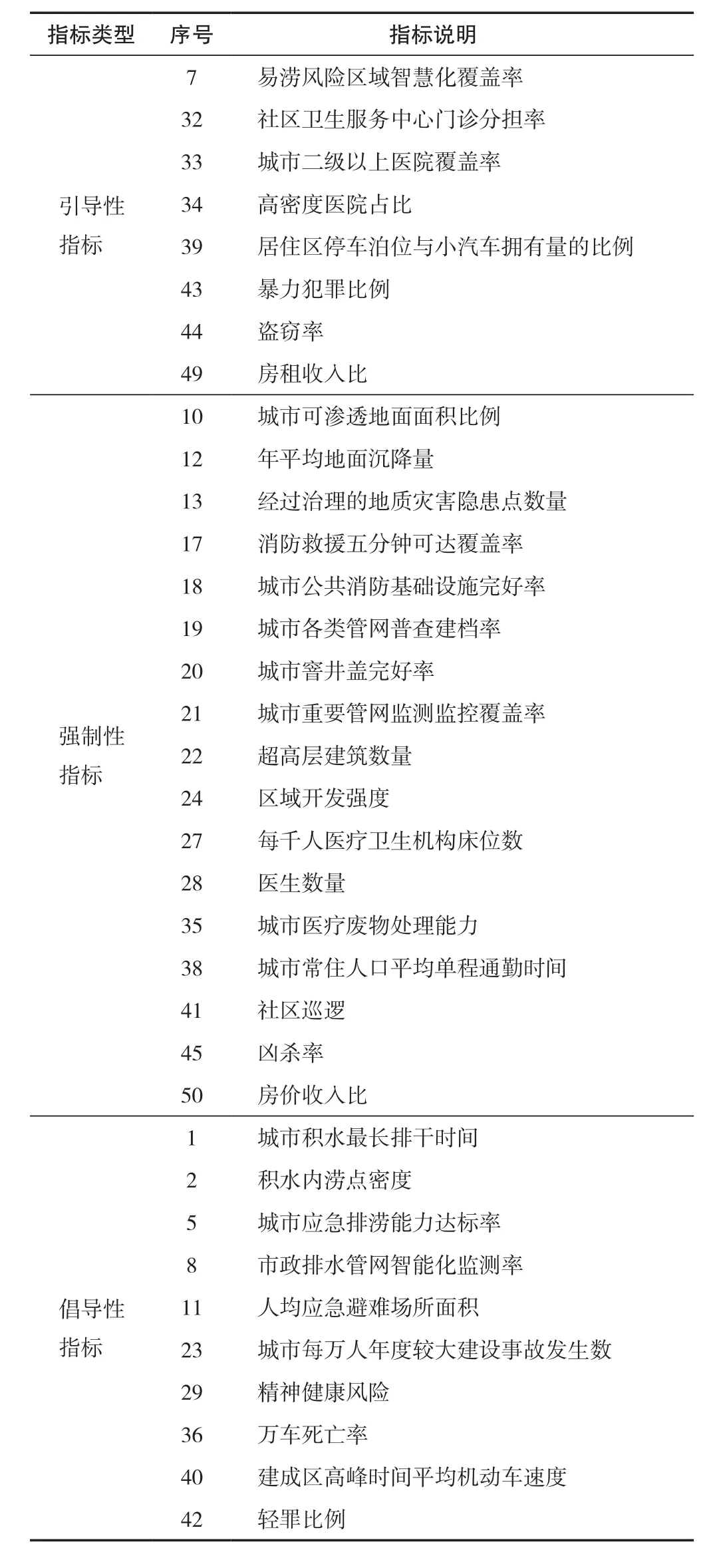

在量化后的得分基礎上,通過設定不同的選擇閾值,可對指標進行篩選從而得到關鍵指標。以0.75作為閾值,得分大于0.75分屬于可操作性高的指標,小于0.75分的屬于可操作性低的指標。對于合理性采用同樣的區分方式,將各指標以可操作性得分作為橫軸,合理性得分作為縱軸,可以得到圖 2所示的4個區間:非核心指標、引導性指標、強制性指標和倡導性指標。也就是說,如果一個合理性得分較高的指標,同時具備較高的可操作性得分,那么它被劃入強制性指標;但如果一個指標僅屬于合理性關鍵指標,則它被劃分為引導性指標;反之,則為倡導性指標。

強制性國土空間安全評估指標既能夠反映城市國土空間安全建設水平,又能用以指導城市的國土空間安全建設,因此應當被納入年度城市體檢評估工作中,通過標準或方案強制性地進行推廣使用。而可操作性較低的引導性指標,盡管具備理論上的科學內涵,但可能由于統計數據缺失或者需要專業儀器測量,在實際操作中較難獲取。隨著國土安全建設工作的推進,相關數據采集手段的豐富和統計方法的多樣化,該類指標的可獲得性會大大提高,管理部門可考慮逐步將其納入城市體檢評估。倡導性指標雖然具有很高的可操作性,且其內容在一定程度上也能反映國土安全建設的狀況和水平,但是有偏或不夠全面,在指導城市國土安全建設的效果上較為有限,管理部門可根據各自城市的實際工作考慮是否納入。

除了當前指標庫中各項指標所處的區間以外,圖2按照自然災害、基礎設施、公共衛生、城市交通、社會治理5個維度,對維度內各項指標的得分分布進行了分布橢圓的計算。分布橢圓的中心橫、縱坐標分別為各指標可操作性和合理性得分的平均值,長軸和短軸分別為可操作性和合理性得分的標準差。分布橢圓的面積越小,代表該維度下各指標的得分值越接近。基于此,可以看出在5個維度中,基礎設施維度的指標普遍具備較高的可操作性和合理性,其次是自然災害和公共交通維度的指標項;而社會治理維度的指標在可操作性上的跨度較大,公共衛生維度的指標在合理性上的跨度較大。后兩個維度具有更高的學科交叉性,被納入城市韌性內涵的討論范疇的時間也較短,在評價指標選擇上還未達成統一的意見。

圖2 關鍵指標類型劃分Fig.2 Three types of key indexes

4 結論和討論

在新的形勢和挑戰下,“韌性城市”理論為應對城市危機、保障城市安全提供了新的思路和方向。以韌性城市的相關理論和研究作為切入點,本文從自然災害、基礎設施、公共衛生、城市交通、社會治理5個維度,構建了具有一定普適意義的國土空間安全評估指標體系,并通過指標庫構建、指標篩選、指標合理性和可操作性評估三個步驟,最終確立了城市國土安全核心評估指標(表5)。

表5 城市國土安全核心評估指標Tab.5 Core city evaluation indexes for territorial space safety

通過對指標內涵和其在城市國土安全建設過程中的推廣應用水平,評價指標被分為引導性指標、強制性指標和倡導性指標三大類。三者均對韌性城市的建設具有重要的理論和現實意義。雖然當前的國土空間規劃體檢評估工作中,主要是操作性較強的強制性指標,但隨著城市國土空間安全建設的發展,相關統計口徑的完善和補充,操作性較低但合理性高的引導性指標在相關統計的可獲得性將大大提升,可逐步被納入城市體檢評估的日常操作中。這也與我國當前國土空間規劃體系構建和國土安全建設融入韌性城市規劃理念的導向相吻合。

除了年度城市體檢評估工作以外,城市信息模型(CIM)平臺、城市大腦和數字孿生等數字化建設,更應該將城市體檢中的關鍵指標作為城市智慧化管理動態監測和記錄的內容。本文的后續工作將基于此思路,選取試點地區完成城市體檢的實證研究工作。在匯聚了城市地理信息、建筑、基礎設施的多維城市信息數據平臺之上,結合地名地址、人口、產業等經濟數據,動態化、全面化落實城市體檢工作,更好地支撐國土安全格局的建設與發展。