國內(nèi)禮研究現(xiàn)狀和發(fā)展趨勢

——基于CiteSpace的知識圖譜分析

王繼瑛 謝 偉 吳 悅

(1.江蘇開放大學教育學院 江蘇南京 210036; 2.南京師范大學心理學院 江蘇南京 210097;3.浙江廣廈建設職業(yè)技術(shù)大學公共基礎(chǔ)課教學部 浙江東陽 322100)

中國自古以來被稱為禮儀之邦。禮是中國文化的根本特征和標志,中國文化的所有其他特征都以禮為基礎(chǔ),其涵蓋哲學、法律、道德和習俗等領(lǐng)域[1]。中國禮文化博大精深,具有廣博的內(nèi)涵與外延,對禮的深入研究和闡述將回答中國人從哪里來、到哪里去以及如何發(fā)展和繼承禮的問題。因此,研究禮,就要清楚地了解其研究現(xiàn)狀,從當前研究成果出發(fā),才能更好地探討禮研究的發(fā)展趨勢,為未來研究提供展望,為禮的傳承和發(fā)展提供支持。

1 研究方法

1.1 數(shù)據(jù)來源

以“禮”為關(guān)鍵詞,以“1992—2021年”為時間點在中國知網(wǎng)(CNKI)期刊數(shù)據(jù)庫和碩博論文庫中進行檢索,并取消中英文拓展,檢索相關(guān)期刊論文2 058篇,碩博學位論文368篇,經(jīng)數(shù)據(jù)篩查保留期刊論文2 031篇,碩博學位論文367篇,共2 398篇。關(guān)于禮的研究始于1992年,因此檢索時間從1992年開始,最終檢索時間為2022年1月7日。

1.2 方法

研究采用Excel和CiteSpace 5.3.R4信息可視化分析軟件對檢索到的2 398篇禮研究文獻進行分析,以了解成果的年發(fā)表量、機構(gòu)合作、作者合作、研究熱點、研究前沿和發(fā)展趨勢。

采用Excel對檢索到的文獻進行年發(fā)表量的統(tǒng)計,直觀地觀察禮研究的發(fā)展狀況。

CiteSpace的作者合作圖譜分析和機構(gòu)圖譜分析,能夠掌握禮研究領(lǐng)域的核心作者、作者和機構(gòu)的合作情況。關(guān)鍵詞是一篇文章的概括性精髓,是內(nèi)容的濃縮,對其進行可視化分析有助于了解禮的研究熱點、前沿和發(fā)展趨勢[2-4]。關(guān)鍵詞共現(xiàn)圖譜分析和突發(fā)性分析可以識別當前研究領(lǐng)域的熱點和發(fā)展動向,進而準確地掌握每個階段禮研究的關(guān)注點;關(guān)鍵詞的聚類分析可以將具有相似性的節(jié)點聚集在一起,準確描述研究前沿,對明確研究方向具有重要作用;再通過關(guān)鍵詞Time-zone分析,可以直觀看出禮研究的發(fā)展趨勢[5]。

2 結(jié)果與分析

2.1 年發(fā)表量

陳科華于1992年在《益陽師專學報》發(fā)表的《孔子閑暇生活思想及其實踐》提出孔子閑暇生活思想產(chǎn)生于中國古代文人的“士大夫”心理之上,與其仁學關(guān)系密切[6],從此禮進入研究者視野,開啟了禮研究的新篇章。對2 398篇相關(guān)文獻進行分析可知(見圖1),1992—1999年,禮的研究僅限于期刊論文的形式,發(fā)文量總計僅57篇,是禮研究的起步期;2000年,湘潭大學萬紹和的碩士畢業(yè)論文《孟子荀子政治哲學比較研究》提出孟子和荀子的政治思想均來源于孔子,繼承了孔子以禮為核心的哲學思想體系[7],由此開啟碩博論文研究禮的篇章,同時,這一年的期刊論文共發(fā)表禮研究文章33篇,是1999年的一倍之多,進入了禮研究的爆發(fā)期,研究領(lǐng)域不斷擴大,研究主題不斷增多,研究內(nèi)容不斷深入,但受到不確定因素影響,增長速度出現(xiàn)曲折;到了2012年,關(guān)于禮的研究,無論是期刊論文,還是碩博論文,發(fā)文量均出現(xiàn)下降趨勢,研究熱度有所減弱,是禮研究的冷靜期。

圖1 禮的研究成果分布圖(1992—2021年)

2.2 可視化分析結(jié)果

1)作者合作圖譜分析。作者合作圖譜能夠直觀地反映核心作者以及各作者之間的合作情況[8]。節(jié)點大小代表頻次的高低,連線的粗細代表中心性的大小,節(jié)點及連線的顏色代表發(fā)表時間的早晚[9]。通過對數(shù)據(jù)進行分析可知(見圖2),共有節(jié)點90個,連線5條,未見作者合作群,僅有5個兩人合作的團體,其余為孤立的點,合作情況非常匱乏;馬育良、陳戍國、張奇?zhèn)ァ㈥懡ㄈA、史曉宇等人較早研究禮,李濤、王子今、王偉、張海英、韓偉為新生力量。所有節(jié)點中有很多較大的節(jié)點,根據(jù)普萊斯核心作者計算方法,發(fā)文量大于等于3篇的作者為核心作者(見表1),禮研究的核心作者共有15位,其中陸建華、徐燕斌、陳力祥高達十篇及以上。

2)機構(gòu)合作圖譜分析。機構(gòu)合作圖譜能夠直觀地反映機構(gòu)之間的合作情況,且呈現(xiàn)方式與作者合作圖譜保持一致。對檢索的文獻進行分析可知(見圖3):共有節(jié)點101個,連線7條,未見機構(gòu)合作群,僅有7個由兩單位合作的小團體,其他為孤立的點,說明各機構(gòu)間極度缺少合作;由節(jié)點大小可知,發(fā)文量最多的單位是南京大學哲學系,共發(fā)文14篇,其次是安徽大學哲學系,發(fā)文13篇,湖南大學岳麓書院和武漢大學哲學學院各發(fā)文11篇,中國人民大學哲學院發(fā)文10篇;由節(jié)點顏色可知,湖南師范大學、復旦大學哲學系、西安電子科技大學等單位較早開始進行研究,青島大學歷史學院、蘭州大學文學院、中國社會科學院古代史研究所、西北大學中國思想文化研究所等單位為新生力量。

圖2 作者合作圖譜

表1 核心作者情況表

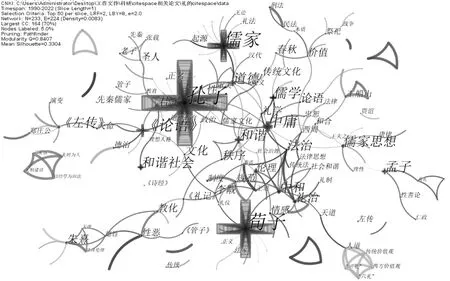

3)研究熱點分析。以關(guān)鍵詞為節(jié)點類型,設置“Timespan=1992—2021(Slice Length=1)”“Selection Criteria: Top 50 per slice, LRF=2, LBY=8, e=2.0”“Pruning=Pathfinder”參數(shù)進行共現(xiàn)詞分析,識別禮的研究熱點(見圖4,顯示方式與作者合作圖譜一致)。共產(chǎn)生節(jié)點233個,連線224條;圖中可見三個最大的節(jié)點,即孔子、荀子、儒家;頻次大于30的關(guān)鍵詞共有8個,分別為孔子(294)、荀子(201)、儒家(121)、《論語》(54)、中庸(46)、和諧(37)、儒學(34)、道德(32)。其中“孔子”這一節(jié)點最大,面對春秋時期禮壞樂崩的社會狀況,孔子提出以仁、禮為核心的哲學思想體系,規(guī)范和拯救人心的墮落,以期達到再建社會秩序的目的[7]。此后研究的禮,均是以孔子的禮為基礎(chǔ),因此提到的頻率較高。

關(guān)鍵詞中心性的大小代表其位置的重要程度,一般認為,中心性大于等于0.1的關(guān)鍵詞代表該領(lǐng)域研究的熱點,根據(jù)關(guān)鍵詞共現(xiàn)分析[9,10],中心性大于等于0.1的關(guān)鍵詞有17個,見表2。

圖3 機構(gòu)合作圖譜

圖4 關(guān)鍵詞共現(xiàn)圖譜

表2 中心性≥0.1的關(guān)鍵詞(次)

為追蹤禮研究熱點的拐點,進行突發(fā)性圖譜分析(見圖5),結(jié)果顯示共有13個突發(fā)性關(guān)鍵詞:孔子、李覯、法治、中和、情感、和諧社會、天命、君子、圣人、《左傳》、正名、教化、《論語》。每個關(guān)鍵詞都在短時間內(nèi)被學者關(guān)注并呈爆發(fā)態(tài)出現(xiàn)研究成果,隨著時間的推移,研究熱點發(fā)生改變。由關(guān)鍵詞頻次、中心性大小和突發(fā)性分析可知,研究熱點已由最初的孔子、荀子、儒家、儒家思想、中庸等轉(zhuǎn)變?yōu)榉ㄖ巍⒕印⑶楦械葻狳c。

圖5 關(guān)鍵詞突發(fā)性圖譜

4)研究前沿分析。為了解禮的研究前沿,對關(guān)鍵詞進行聚類分析(見圖6),關(guān)鍵詞聚類圖譜共產(chǎn)生13項,Silhouette=0.840 7>0.3,聚類顯著,Modularity Q=0.330 4>0.3,聚類信度較高。禮研究主要圍繞十三個主題展開:#0孔子、#1倫理、#2審美、#3朱熹、#4儒家、#5儒家思想、#6荀子、#7《左傳》、#8價值、#9圣人、#10禮治、#11人道、#12王船山(具體信息見表3)。由表3可知,所有聚類組的顯著性均大于0.8,具有較好的聚類效果,每一類關(guān)鍵詞之間的關(guān)系均較為緊密。

圖6 關(guān)鍵詞聚類圖譜

5)研究發(fā)展趨勢分析。通過關(guān)鍵詞的Time-zone可視化分析,可直觀了解禮研究的發(fā)展趨勢和該領(lǐng)域的動態(tài)演進(見圖7),結(jié)合年發(fā)表量結(jié)果進行分析可知:1992—1999年,研究的關(guān)鍵詞非常少,僅有孔子、中庸、儒學、荀子、唐禮等11個關(guān)鍵詞,且每個關(guān)鍵詞出現(xiàn)的位置較為稀疏,代表這一時期研究者對禮的研究相對較少,亦可以從圖7看出,盡管關(guān)鍵詞數(shù)量較小,但節(jié)點卻很大,與其他關(guān)鍵詞的連線多且跨度長,說明這些關(guān)鍵詞在禮研究中一直備受學者關(guān)注并經(jīng)常被提及;2000—2011年,關(guān)鍵詞節(jié)點數(shù)量巨大,分布非常密集,連線較緊密,并出現(xiàn)了疊加和覆蓋的現(xiàn)象,由開始的孔子、中庸、儒學等關(guān)鍵詞逐漸加入中和、道德、情感、社會、傳統(tǒng)文化、教化和儒家思想等,亦有一些經(jīng)典著作,如《左傳》受到學者的關(guān)注,主題更加多元,研究更加細化,整體研究進入爆發(fā)期,研究成果大量出現(xiàn);2012—2021年,各關(guān)鍵詞頻次逐漸減少,節(jié)點和連線均變少且位置較為稀疏,發(fā)文量降低,研究熱度有所減少,此時進入了研究的冷靜期,學者對禮的關(guān)注度逐漸降低,但這一時期的研究者轉(zhuǎn)向關(guān)注禮儀方面表現(xiàn)的禮。

表3 關(guān)鍵詞聚類信息表

圖7 關(guān)鍵詞Time-zone分析圖譜

3 結(jié)論和展望

通過對禮研究的年發(fā)表量統(tǒng)計分析可知,相關(guān)研究始于1992年,僅限于期刊論文形式,隨著人們對其認識的加深,2000年開始有學生將其作為畢業(yè)論文的研究主題,進行系統(tǒng)的討論與研究。禮研究的趨勢大致分為三個階段:1992—1999年的起步期,這一時期的研究,年發(fā)表量較少;2000—2011年的爆發(fā)期,這一時期整體趨勢蜿蜒增長,研究領(lǐng)域不斷擴大,研究主題不斷增多,研究內(nèi)容不斷深入;2012—2021年的冷靜期,這一時期的年發(fā)文量均出現(xiàn)下降趨勢,研究熱度有所減弱。陸建華較為系統(tǒng)地闡述了先秦儒家禮學的演變以及先秦諸子如孔子、孟子、荀子等各時期的禮學;徐燕斌著重闡述禮的合法性問題;陳力祥則對王船山的禮學思想進行系統(tǒng)闡述。機構(gòu)合作圖譜分析發(fā)現(xiàn),未見機構(gòu)合作群,僅有7個由兩人合作的小團體,其他為孤立的點,各機構(gòu)間缺少合作。通過關(guān)鍵詞圖譜分析可知,禮研究的熱點為孔子、荀子、儒家、《論語》、中庸、和諧、儒學、道德、儒家思想、中和、法治,研究主要是圍繞十三個主題展開。

鄒昌林認為要研究禮,需要從人民的柴米油鹽醬醋茶、生老病死和婚喪嫁娶等日常生活方式的角度,以及和禮相關(guān)的文化、制度和義理等角度才能全面把握禮的內(nèi)容[11]。同時,禮的傳承和發(fā)展需經(jīng)現(xiàn)代轉(zhuǎn)化,具有現(xiàn)代精神的禮所建構(gòu)的生活世界核心在于生活世界的各個層次皆須出自個體作為主體的意愿而建構(gòu)[12]。禮中蘊含著中國人的人性和道德,禮是中國文化的特殊形態(tài),也是中國文化的恒常形態(tài),只要中華民族尚在,華夏文明尚存,中華之禮就會綿長不絕[13]。構(gòu)建和諧現(xiàn)代社會需要禮作為人與人融洽和諧關(guān)系的重要部分,作為中國文化根本特征的禮要想獲得傳承則需順應時代發(fā)展,回應現(xiàn)代人的價值觀和社會需求,最終喚醒文化自覺和文化創(chuàng)新,形成新時代天人合一、身心合一的“新禮”。

禮并非單純?nèi)藶榕缮墓潭ㄐ问健r至今日,禮依然具有活力,其是人與自然、人與社會、人與人成為一以貫之的生命整體,而非二元分裂。隨著時代的發(fā)展和進步,和傳統(tǒng)中國文化中的禮相比,新時代的禮具有一以貫之、一脈相承的共性,同時由于人與人的關(guān)系變化和人對自身之所以成為人的標準的變化,因此禮也具有相應的時代特點。中國之禮是一個獨特的概念,其是內(nèi)容與形式、物質(zhì)與精神、知與行的統(tǒng)一體,這種特點在西方文化中難以找到[14],其產(chǎn)生于自然秩序和祭祀儀式,是自然性和社會性的統(tǒng)一,是天人合一的具體體現(xiàn)。隨后禮逐漸和仁義、道德、法制等有密切關(guān)系,禮在中國幾千年的歷史中不斷發(fā)生變化,這是禮走向成熟和完善的必由之路,例如,早期儒家先哲周公、孔子、孟子和荀子結(jié)合時代特點用“德、仁、義、法”對禮進行改良或創(chuàng)新的新詮釋[15]。禮應符合社會發(fā)展的需要,與時俱進。禮的當代價值體現(xiàn)在其是個人道德修養(yǎng)、構(gòu)建和諧社會的必要條件。只有以隨時代變化完善的中國禮行之,才能成為符合新時代社會要求和滿足自身需要的中國人。

總結(jié)以往對禮的研究可知,基本以綜述類為主,研究方法比較單一,研究熱點和主題較多,但近幾年已呈現(xiàn)下降趨勢,涉及研究領(lǐng)域較少,作者和機構(gòu)的合作研究較少,且少有涉及當前中國人現(xiàn)實生活中運用禮的意義和作用,以及禮與新時代融合與發(fā)展的研究。未來應對禮進行更細致的研究,如研究方法的多元化使用,使其研究成果更加客觀與準確;擴大研究領(lǐng)域,如從心理學、人類學和社會學等學科對禮做進一步闡釋和學術(shù)知識上的更新;加強機構(gòu)和作者之間的溝通與合作,以使研究更加持久和細致;探索其他研究的主題和熱點,使研究逐漸系統(tǒng)化和多元化;重要的是禮本身要順應時代潮流,符合時代特征,進行創(chuàng)新,使其不斷發(fā)展和傳承。