基于地理學科核心素養的課例設計

嚴青芹

一、教學內容解析

湘教版七年級“地球運動”一課的教學內容,主要是讓學生通過學習了解地球自轉和地球公轉不同的運動方式,以及自轉和公轉產生的時差現象、正午太陽高度和晝夜長短的變化、五帶劃分等內容,具有一定的綜合性、抽象性、客觀性的特點。地球自轉和公轉產生的地理現象有許多方面是學生日常能觀察和體驗到的,秉承新課標以學生發展為本的理念,在尊重課程標準和教材的基礎上,教師在課堂上應多聯系生活實際,通過生活中的地理現象和地理事物,化抽象為具體,幫助學生理解、吸收和運用知識。

七年級是學生接觸地理學科的第一階段,學生的地理基本素養普遍薄弱,教師應充分借助直觀教具和多媒體設備,如手電筒、地球儀、視頻微課等輔助教學,幫助學生建構直觀立體動態的概念。另外,七年級學生的自主學習能力和小組探究協作精神總體有所欠缺,需要老師正確引導。

二、教學過程設計

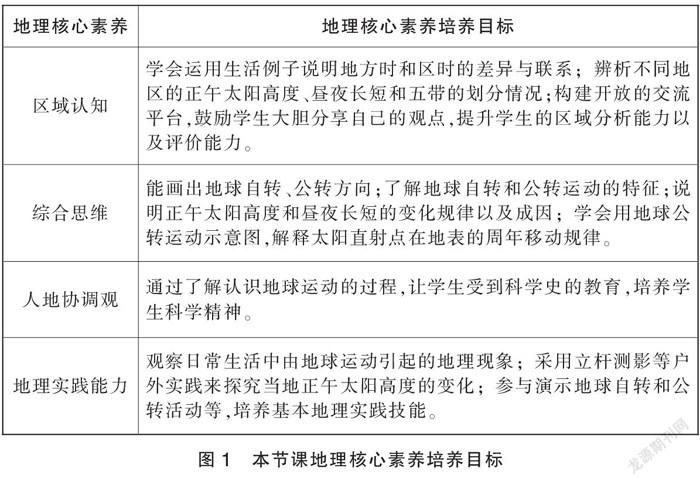

1.核心素養培養目標(見圖1)

2.教學流程(見圖2)

本節課的教學環節、問題設計以及時間的安排如圖2所示,下面對具體的教學設計及設計意圖進行闡述。

環節一:創設情境,導入新課

為了讓學生更好理解“地球是一個不透明的球體”這一概念,教師在課堂教學中以問題為導向進行概念析疑,讓學生思考我們每天經歷的晝夜更替、每年經歷的春夏秋冬的變化還有日月星辰的東升西落,到底是太陽在動還是地球在動。學生在思考中探究,在探究中提升,逐步有了地球運動的概念。

設計意圖:創設問題支架的目的,一方面是考慮到學生初步接觸地理,對學生進行適當的引導,同時也是讓學生對地球的運動產生好奇心,從而為本課后面的探究學習做好鋪墊。

環節二:自主學習,探索新知

地理實踐力是學生獲取第一手資料研究現實世界人地關系的鑰匙。初中階段的學生已經具備一定的學習能力和探究能力,但是尚不成熟,地理實踐活動可以強化學生的實踐意識,鍛煉學生的實踐能力,促進學生積累直觀的知識經驗,是地理實踐力的重要載體。因此,地理實踐力與地理實踐活動的參與程度成正相關關系。

此環節,筆者設計四個活動:活動一,教師提供手電筒和地球儀,指導學生用手電筒照射地球儀,并按照地球自轉方向轉動地球儀,學生們細心觀察、思考晝夜更替的原因。活動二,兩位學生上臺模擬“地球公轉”,一位學生代表地球,一位學生代表太陽,學生們觀察、思考四季更替的原因。活動三,學生走上講臺在黑板繪畫“地球公轉”示意圖。活動四,教師通過表格從概念、周期、方向、產生的現象等,歸納總結地球自轉和地球公轉的教學內容。

設計意圖:教師遵循學生的認知規律和邏輯思維水平,有梯度、有層次設計活動,引導學生通過觀察、參與演示地球自轉和公轉活動,對“地球自轉”和“地球公轉”概念有了正確的辨析,個人的地理實踐能力得到提升。

環節三:情景教學,合作探究

本節課的重點和難點主要是:理解晝夜更替、各地時差等現象與地球自轉的關系;理解正午太陽高度和晝夜時間長短的變化等地理現象與地球公轉的關系。筆者通過設置四個活動來突破教學重難點:活動一,“我和我的學生(學生在加拿大留學)在微信上進行的日常交流,基本難以實現同步”“巴西世界杯比賽在白天進行,而居住在中國的人收看到的直播節目卻在晚上”,筆者用兩個實例來啟發學生積極思考地球上時間的差異。活動二,“正午太陽高度的變化及應用”是地球運動一節教學難點,需要學生具備一定的抽象思維和空間想象能力。筆者巧妙創設情境,把當地居民的日影變化的生活圖片導入“太陽高度”,啟發學生思考。活動三,筆者利用地理興趣小組活動時間,把學生分成若干小組,讓學生在地理儀器室帶上儀器,在室外任意觀察上午、中午、下午的太陽方位和太陽高度,并記錄三個時段太陽方位和太陽高度的差異,課堂上小組分享匯報活動成果。活動四:學生掌握了正午太陽高度的原理后,如何應用?課堂上筆者引導學生探究了這道題目:小明爸爸為方便爺爺奶奶出行,準備在鄭州市區一樓買一套房子,媽媽擔心光照不好,小明建議元旦時間去看房子。理由是什么?答案是元旦時間是1月1日,正值北半球冬季,正午太陽高度最小,若近期太陽光線未被阻擋,則說明一樓采光條件好。

設計意圖:生活化的地理課堂既激發學生學習興趣又滿足學科特點,符合新課標理念。筆者從現實生活入手,鼓勵學生借助生活實踐解釋地理現象,通過小組合作,采用立桿測影等戶外實踐來探究當地正午太陽高度的變化,分析太陽高度及正午太陽高度具有多大尺度,讓學生在實踐中思考,在思考中發展,綜合思維得到增強。

環節四:歸納小結,反思提升

人地協調觀指人們對人類與地理環境之間關系秉持的正確的價值觀。本節課的總結環節,筆者把手電筒作為太陽光源,模擬太陽光的照射,同時播放地球公轉視頻,引導學生觀察光源點(即直射點)與地球儀上三條重要緯線(0°、23.5°N、23.5°S)之間的位置關系。然后讓學生小組合作在一張A4紙上繪畫太陽直射點在地表的移動示意圖,教師通過白板展示學生作品并及時點評。這個環節中,筆者引導學生從身邊事例思考,讓學生思考學校春季和秋季開學對作息時間(尤其是早上起床和傍晚放學時間)調整的原因,以及家鄉四季景觀變化和溫度帶對我區經濟發展的優勢。

設計意圖:本環節幫助學生認識和理解太陽直射點在地表的移動、四季的形成、五帶的劃分等地理現象與地球公轉的關系,學生在獲取知識的同時,受到科學史的教育,并正確認識世界上物質是不斷運動和變化的,學會用科學真理分析問題。另外,讓學生通過分析學校春季和秋季開學對作息時間調整的原因,以及家鄉四季景觀變化和溫度帶對我區經濟發展的優勢,表達自己的看法與感受,引導學生形成人地發展觀念。

三、總結與反思

區域認知、人地協調觀、地理實踐力、綜合思維四個核心素養是結合地理學科的教學內容、學生在地理學科中的學習普遍表現以及要達到的目標進行的設計。這四個素養不僅僅圍繞了地理學科,還建立在知識經濟時代社會發展對人才素質的需求之上。因此,結合核心素養開展地理教學,對學生的未來發展有著重要意義。因此,教師在指向核心素養的培育,進行地理學科的教學設計時,應緊扣地理核心素養的構成要素,深入挖掘各要素的本質,在深入理解學科核心素養的基礎上體現以學生為本的教育理念,構建學為中心的課堂;教師精選學習素材,創設有效的教學情境,組織高效靈動課堂;在教師的引導下,學生的潛能得到充分發展,核心素養在課堂教學中有效轉化和落實。

責任編輯 李少杰