本地社會網絡強度對公司冗員負擔的影響研究

劉 靜

(哈爾濱工業大學經濟與管理學院,哈爾濱 150001)

引 言

冗員問題的存在不僅會在企業層面直接形成公司成本負擔,降低生產效率;在我國人口紅利衰減的大背景下,更會形成社會層面的勞動力資源錯配,造成資源的極大浪費[1,2]。因此,學者們也對冗員問題給予充分關注,對其成因及經濟后果進行了深入探討。然而現有研究主要聚焦于解決就業等政策壓力對冗員問題,特別是國有企業冗員問題的影響。考慮到在我國的社會文化背景下,社會關系在尋求就業機會等經濟活動中的重要作用,社會網絡關系或也構成公司冗員負擔的外部壓力之一[3]。社會網絡具有一定輿論監督作用,而在鄉土情結、宗族觀念等傳統觀念下,企業家作為掌握就業資源的成功人物,在某種程度上負有為親朋好友解決就業的推定義務。公司領導人物的社會網絡關系則可能成為公司冗員壓力的來源之一;另外,在代理問題影響下, “人情”作為一種價值資源,通過解決具有社會連帶關系的人員就業,管理者可以通過消耗公司資源來形成個人社會資本積累。在社會網絡關系密切的環境下,這也會形成管理者超額雇傭員工的行為動機。然而現有研究尚未對社會網絡關系對公司冗員負擔的影響加以考慮,這或對全面理解我國情境下冗員問題的成因產生一定消極影響。

基于此,本文從本地社會網絡強度的角度出發,對本地社會網絡關系對公司冗員負擔的影響進行實證檢驗。研究發現,密切聯系的本地社會網絡關系會對公司用工決策形成一定壓力,使其實際用工數量高于生產經營需求,形成冗員負擔。截面差異檢驗發現,當以公司董事長為代表的公司核心領導為本地人時,本地社會網絡強度對冗員負擔的影響會更為顯著。同時,相比于非國有企業,在不以追求績效為唯一目標的國有企業中,本地社會網絡對公司冗員的影響也更為顯著。但當公司面臨激烈的市場競爭環境時,冗員形成的成本壓力會抑制公司出于人情關系進行的超額員工雇傭。進一步研究發現,密切的本地社會網絡關系導致的公司冗員負擔,會對企業價值產生不利影響,不利于公司發展及價值提升。

本文可能的貢獻主要體現為如下幾點:(1)豐富了冗員問題的有關研究。本文從我國社會文化角度入手,對本地社會網絡關系對公司冗員問題的影響進行研究,豐富了冗員問題影響因素的相關研究。同時,現有對冗員問題的研究主要聚焦于國有企業[4,5],本文則探討了除政策壓力外,人情壓力也會更一般性的影響公司用人決策,一定程度上拓展了冗員問題的研究范圍;(2)本文研究社會網絡關系對公司用工決策的影響,豐富了社會網絡與社會資本研究的相關文獻,對理解我國社會文化背景下社會網絡關系在微觀經濟運行中的影響具有一定積極補充;(3)本文研究發現密切的本地社會網絡關系一定程度上會增加公司冗員負擔,有損生產效率及公司價值,對公司發展存在一定不利影響。這對公司決策者反思人情關系對經濟決策的影響,并據此進行決策優化具有一定實踐參考價值。

1 研究背景與假設提出

新古典經濟學將冗員解釋為進行無效勞動甚至負效勞動的員工[6],在研究中通常以實際員工數量中超出期望員工的數量進行衡量[7]。冗員問題不僅會直接形成成本負擔,降低全要素生產率,導致生產效率低下、企業績效受損,還會進一步擠占現金、影響公司投資行為乃至創新投入[2,8]。現有研究認為冗員問題的形成原因主要源自國有企業解決就業問題、維護社會穩定的政策壓力[5]。然而,在我國人情社會的社會文化背景下,社會關系、特別是強聯系在解決就業等經濟活動中發揮的作用同樣不容小覷[9,3],社會網絡關系或也是導致公司冗員負擔的外部壓力之一。

受我國差序格局的鄉土文化影響,強聯系會衍生出基于社會關系的推定義務[10]。上市公司領導人物作為 “成功人士”,直接掌握就業機會這一重要資源,在傳統觀念下,一定程度上負有幫助有就業需求的家人朋友解決就業問題的推定義務[3]。考慮到運用社會關系謀求利益具有潛在人情允諾的成本[11],可以預期通過社會聯系而進入公司的員工其能力在公平競爭中大概率是不足以勝任該崗位或薪酬的。若公司領導人物屈從于傳統觀念壓力,則可能導致公司雇傭不合格甚至不需要的員工,這也必然會形成公司層面的勞動力冗余。此外,除社會網絡形成的輿論壓力外,對于深度嵌入于本地社會網絡關系中的公司而言,其發展壯大過程或同樣有賴于本地社會網絡關系助力,得益于本地社會資本支持[12]。這也會一定程度上形成公司取得成功后對其所處社會網絡關系的 “人情”回饋義務。

另外,代理問題也會一定程度上加劇本地社會網絡關系對公司吸納超額員工的壓力。現有研究發現,相比于陌生人,管理層更傾向于吸納與自己具有社會聯系的熟人進入公司,形成自身社會資本積累[13]。與之類似,通過提供工作機會,管理者得以利用公司資源實現個人社會資本積累。在本地社會網絡關系聯系更為密切的情況下,可以預期社會網絡作為資源的潛在 “交易”價值會相對更高,則上述資源置換能夠給管理者帶來的收益預期也會相應更高;另外,當管理者需要為之付出的潛在成本更低,如在國有企業中,冗員問題形成的成本負擔等業績壓力對經理人業績影響相對較小的情況下,管理者的上述機會主義行為也會為管理者個人帶來更高的凈收益。

整體而言,在我國人情社會的底層文化邏輯下,社會網絡關系成為一項重要資源,本地社會網絡關系會一定程度上迫使公司超額雇傭員工,形成冗員負擔。據此,本文提出研究假設1如下:

研究假設1:其他條件一定,本地社會網絡強度正向影響企業冗員數量。

2 數據來源與研究模型

2.1 研究樣本與數據來源

2020年爆發的新冠肺炎疫情對我國宏觀經濟及社會勞動需求帶來了全面的沖擊[14],這對公司員工需求量及冗員辭退等行為產生巨大外部沖擊,因此本文樣本期截止于2019年底,選取2012~2019年滬、深A股上市公司作為初始研究樣本,在對金融行業及變量缺失樣本進行剔除后,共得到20192個公司-年度層面研究樣本,樣本覆蓋我國大陸地區31個省級行政區共247個地級市。本文涉及人口數據來自 《中國城市統計年鑒》及各省(區、市)統計年鑒,其他變量數據均來自CS?MAR數據庫及CCER數據庫。此外,為保證研究結論不受極端值的影響,本文對連續變量采取了上下1%的縮尾處理。

續 表

續 表

續 表

2.2 研究模型與變量定義

本文采用模型 (1)對本地社會網絡強度對企業冗員的影響進行實證檢驗。

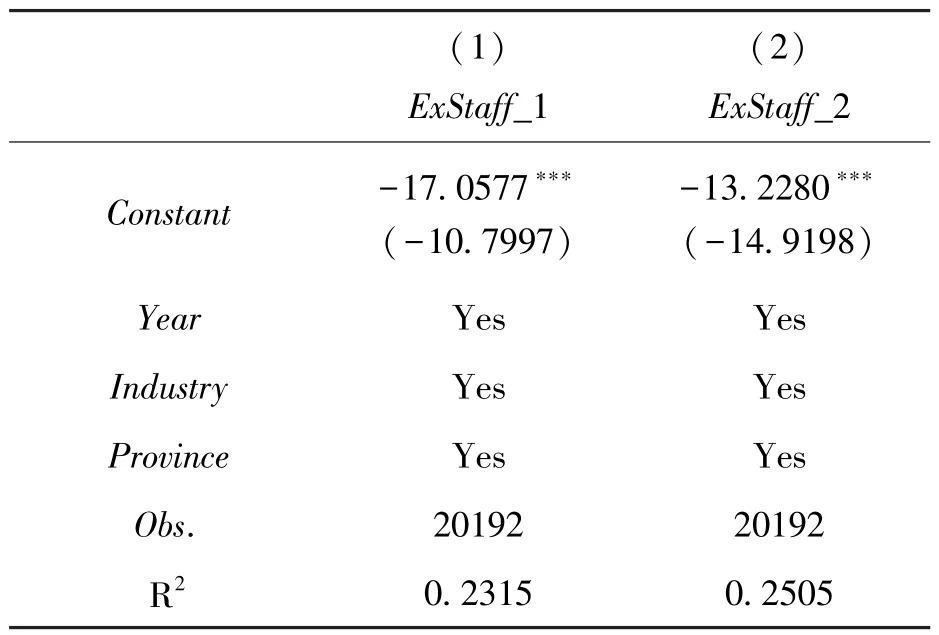

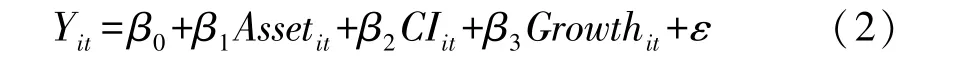

其中,因變量為公司冗員數量。在對公司冗員進行度量時,本文借鑒Tang等 (2012)[7]的做法,采用模型 (2)中殘差項作為冗員數量的估計。模型 (2)中因變量Y為公司雇員數量,自變量包括公司資產水平(Asset,公司總資產)、資本密集度(CI,總資產比營業收入)及公司成長性(Growth,營業收入增長率),在此基礎上進行分年度、分行業回歸,得到殘差項作為公司超額雇員數量。對超額雇員數量進行取自然對數處理,則得到本文因變量ExStaff_1。同時,若得到超額雇員數量為負,也可以認為公司不存在較為明顯的冗員問題,因此本文也對超額雇員為負的情況進行統一取0處理,即超額雇員=max{0,ε},進一步對超額雇員取自然對數則得到因變量ExStaff_2。

在對公司所處環境中本地社會網絡關系密切程度進行量化時,本文以公司辦公地所處地級市的本地人口占比進行近似衡量。在對當地人口比例進行衡量時,本文借鑒葉文平等 (2018)[15]的研究方法,以城市戶籍人口數/城市年末常住人口數衡量各地級市當地居民比例,對本地人口的密集度進行量化。當戶籍人口數大于常住人口數時,對本地社會網絡強度變量進行統一取1處理。

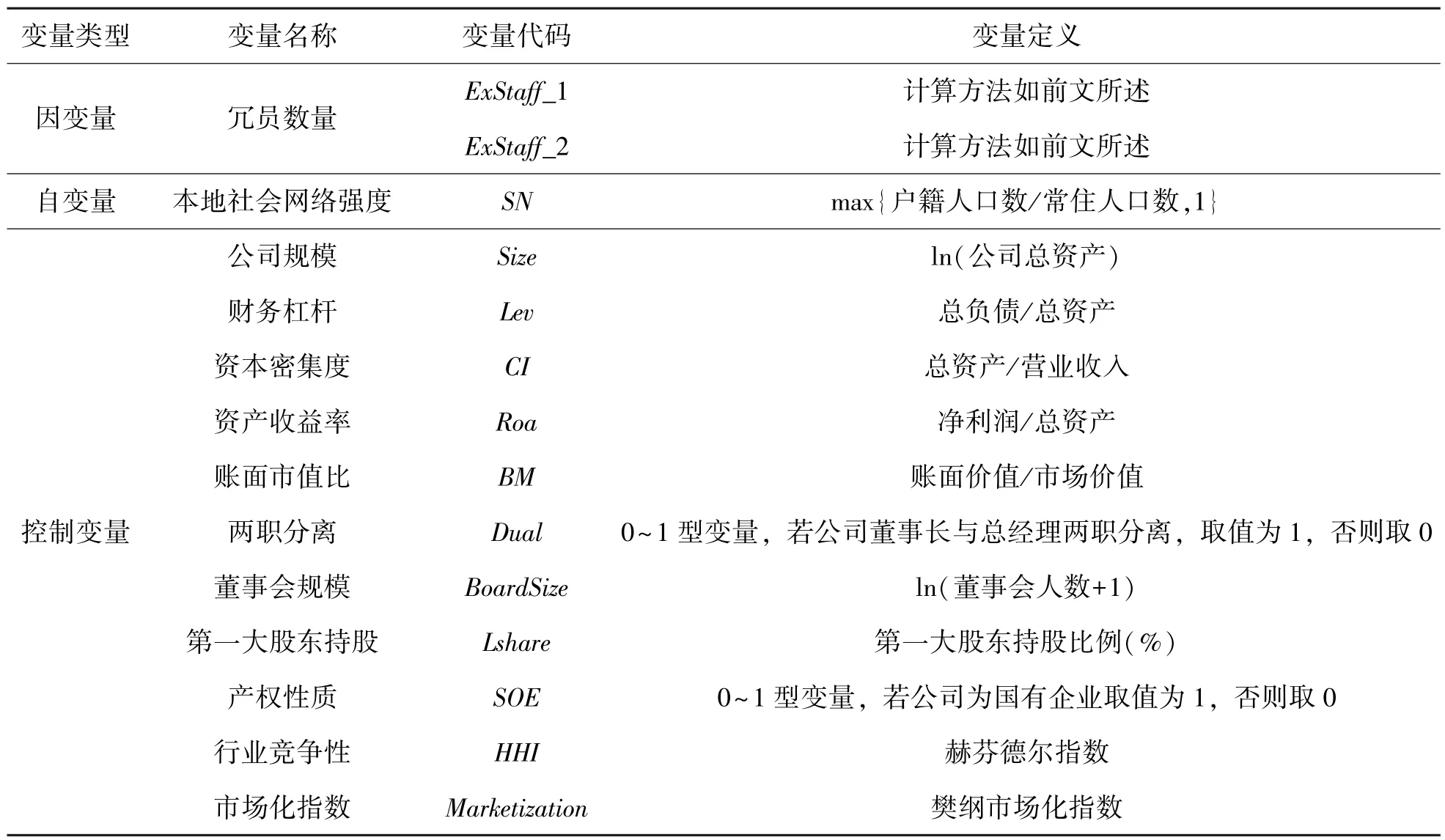

變量詳細說明見表1。

表1 變量定義表

3 實證結果

3.1 描述性統計

由描述性統計表可見(見表2),在本文研究樣本中,公司間冗員數量存在較大差異。冗員變量(ExStaff_1、ExStaff_2)的均值分別為 5.473、3.894,即在兩種統計口徑下,樣本公司冗員的平均數量分別為238人、49人。整體而言樣本公司存在一定數量的冗員。由對本文核心自變量,即本地社會網絡強度的描述性統計可見,平均而言,當地人口占比約為76.5%,本地社會網絡強度最弱的地級市為廣東省深圳市和東莞市,本地人口占比僅為27.3%,約為常住人口總量的1/4。同時,在本文樣本中,18.59%樣本本地社會網絡強度變量(SN)取值為1,即近20%樣本公司所在地存在較為密切的本地社會網絡關系。

表2 描述性統計表

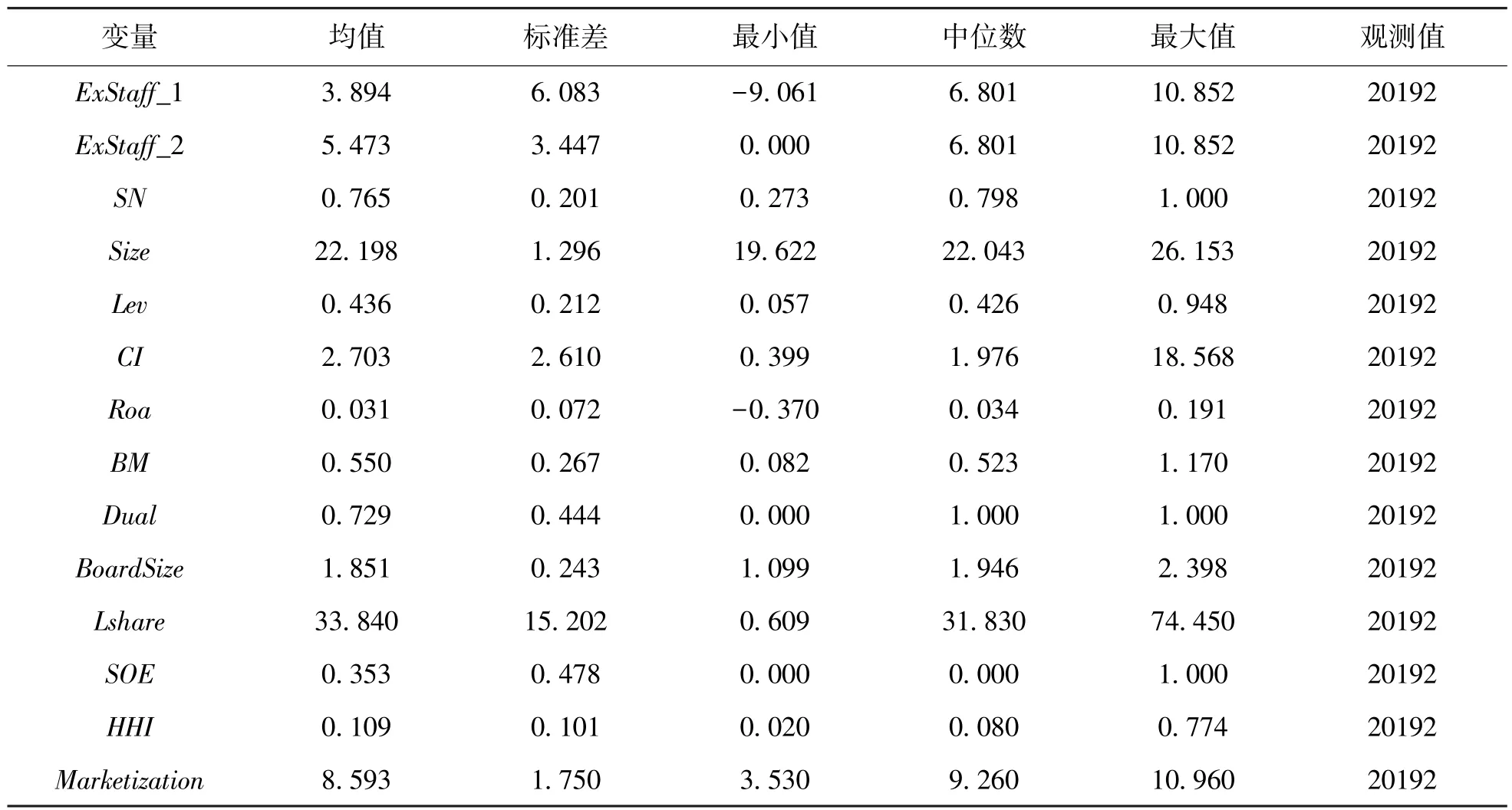

3.2 回歸分析

由本地社會網絡強度對公司冗員數量的回歸結果可見(見表3),在不同冗員數量的統計口徑下,本地社會網絡強度變量(SN)回歸系數均為正,且均達到1%的統計顯著水平。即本地密切的社會網絡聯系會使公司礙于情面等原因超額雇傭員工,形成公司冗員負擔。實證回歸結果證實了本文的研究假設1。

表3 本地社會網絡強度與企業冗員數量

4 截面差異及經濟后果檢驗

4.1 本地董事長的調節效應

考慮到當公司核心人物為本地人時,公司在當地社會網絡中的嵌入程度會相對更深。當公司核心人物為本地人時,本地社會網絡對其形成的輿論壓力會更為強大;另外,公司在發展過程中獲得來自本地社會網絡資源支持的可能性更高 (徐蕾等,2013)[12],這也會對公司形成一定推定義務,迫使公司出于 “人情”壓力超額雇傭員工。因此,本文認為當公司核心領導為本地人時,本地社會網絡強度對公司冗員的影響會更為顯著。

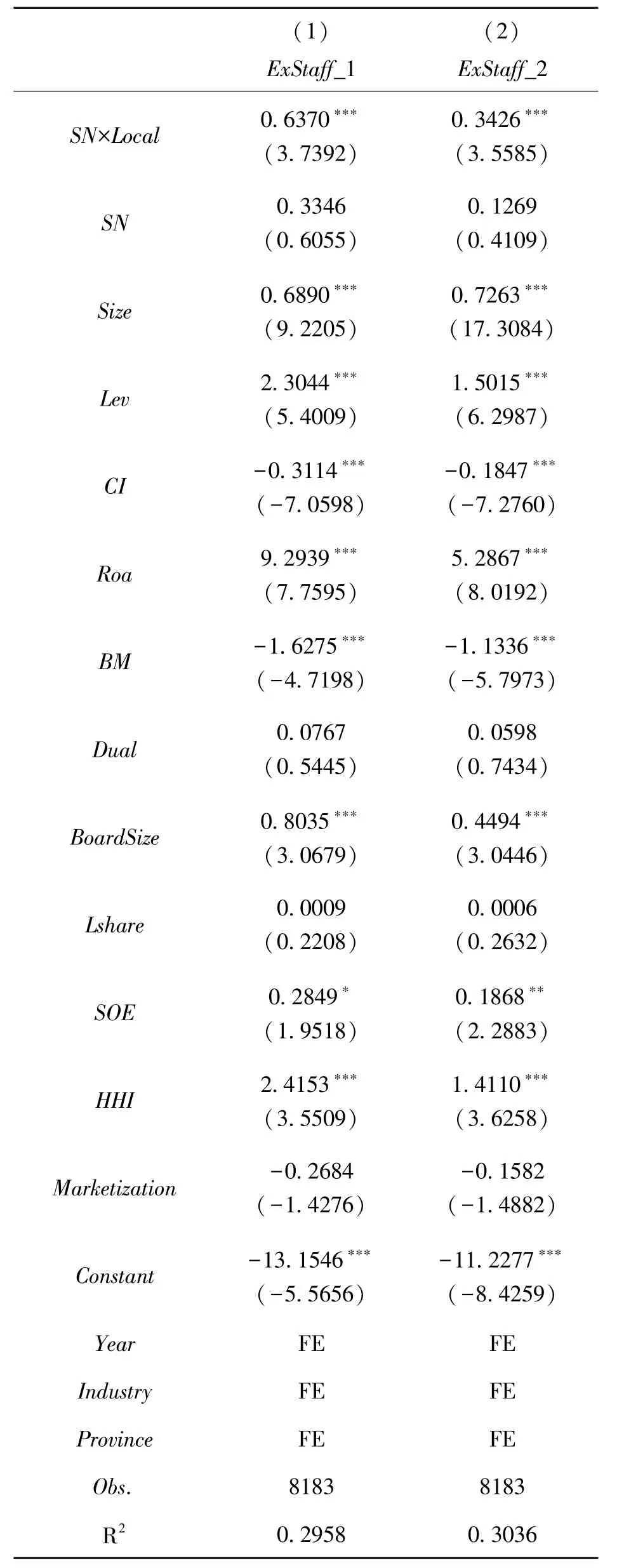

基于此,本文以公司董事長作為公司核心領導人物代表,根據公司董事長戶籍所在地是否為公司所在省域,將董事長區分為本地董事長及異地董事長,據此構造0~1型變量Local,當公司董事長為本地人時,取值為1,否則取0。在此基礎上,在模型 (1)中加入本地社會網絡強度與是否為本地董事長的交乘項(SN×Local),對本地董事長的調節效應進行實證檢驗。由實證回歸結果可見(見表4),本地社會網絡強度與是否為本地董事長的交乘項(SN×Local)回歸系數均為正,且均達到1%的統計顯著水平,即當公司董事長為本地人時,強勢的本地社會網絡對公司冗員數量的正向影響更為顯著。這或從一個側面表明,本地社會網絡關系在為公司發展提供資源的同時,也會一定程度上形成隱性義務,形成公司長期發展的潛在負擔。

表4 本地董事長的調節效應

4.2 產權性質的調節效應

一般認為,相比于非國有企業,國有企業出于解決就業問題、維持社會穩定等目標,冗員問題相對更為嚴重[16]。同時在對高管進行績效考核時,冗員負擔形成的消極業績影響并不會嚴重侵蝕高管自身利益[17]。在此背景下,從高管自身利益最大化角度出發,在本地社會網絡較為密切的情況下,通過更多雇傭與自己具有社會聯系的員工,國有企業高管能夠以更低的成本實現個人社會資本的積累。因此,有必要對產權性質的調節效應進行進一步檢驗。

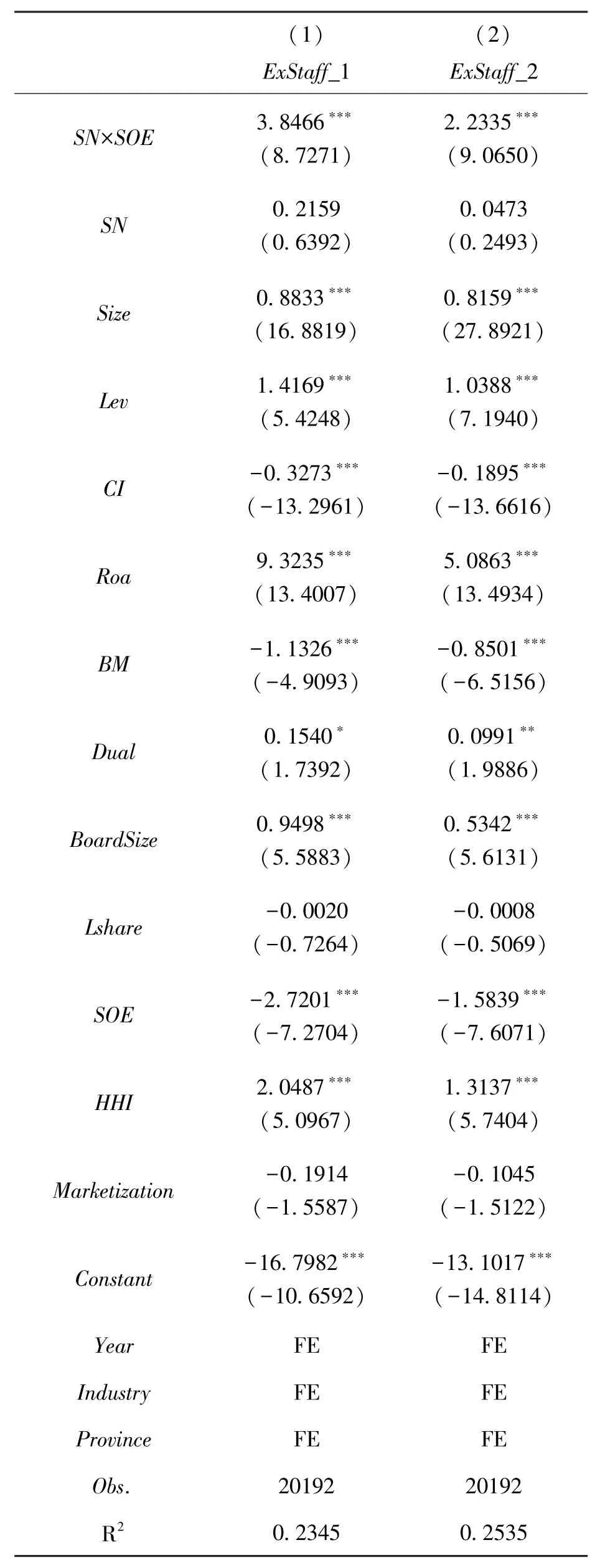

基于此,本文在模型 (1)中進一步加入本地社會網絡強度與是否為國有企業的交乘項(SN×SOE),對產權性質的調節效應進行實證檢驗。由實證回歸結果可見(見表5),本地社會網絡強度與產權性質的交乘項(SN×SOE)回歸系數均為正,且均達到1%的統計顯著水平,即在國有企業中,強勢的本地社會網絡對公司冗員數量的正向影響更為顯著。

表5 產權性質的調節效應

4.3 市場競爭強度的調節效應

考慮到市場競爭程度會對企業的成本壓力、要素市場勢力具有重要影響,并對員工薪酬政策產生系統性影響[18,19]。處于激烈行業競爭環境的公司對生產成本或更為敏感,出于人情關系進行的冗員雇傭會使公司承擔更高的成本、付出更大的代價,這或能夠降低公司迫于本地社會網絡關系進行的超額員工雇傭。因此,有必要對市場競爭的調節效應進行進一步檢驗。

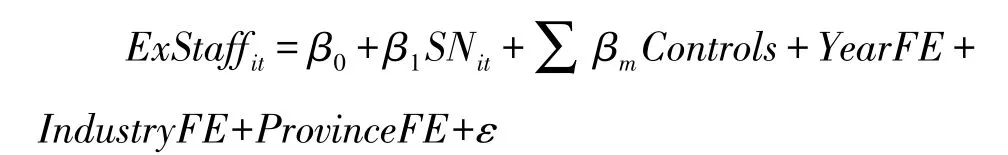

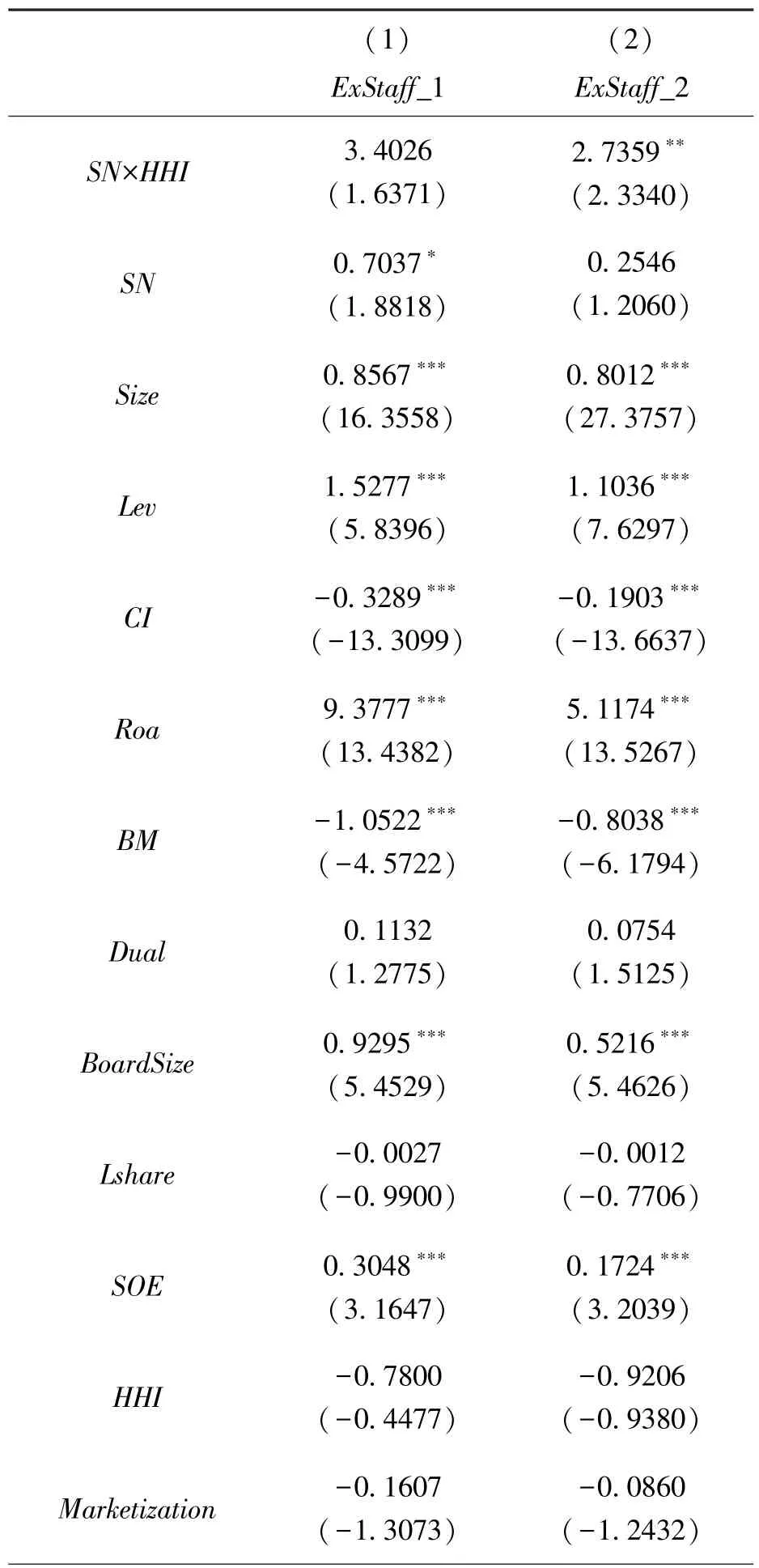

基于此,本文以赫芬德爾指數對市場競爭進行度量,并在模型 (1)中加入本地社會網絡強度與市場競爭的交乘項(SN×HHI),對市場競爭的調節效應進行實證檢驗。由實證回歸結果可見(見表6),本地社會網絡強度與市場競爭的交乘項(SN×HHI)回歸系數均正向顯著,整體而言,在較為集中的行業,即競爭相對不激烈的市場環境下,強勢的本地社會網絡對公司冗員數量的正向影響更為顯著。相對而言,激烈的市場競爭環境下,公司對成本更加敏感,公司受強勢的本地社會網絡導致的冗員負擔影響相對較弱。

表6 市場競爭的調節效應

4.4 經濟后果

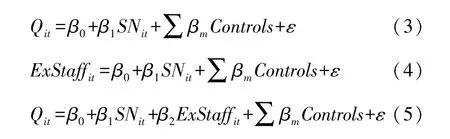

冗員負擔對公司生產效率的不利影響是被普遍證實的[20,8]。那么對于出于本地社會網絡壓力形成的冗員負擔,資本市場是否能夠成功識別,并據此給出合理定價呢?即,對公司而言,在鄉土社會運行邏輯下的對親戚朋友的照拂,是否會一定程度上成為公司的發展障礙?對上述問題的回答,對公司經營決策具有較強的實踐價值。因此,本文進一步通過中介效應模型對本地社會網絡強度、冗員數量與企業價值之間的關系進行實證檢驗。具體如模型 (3)~(5):

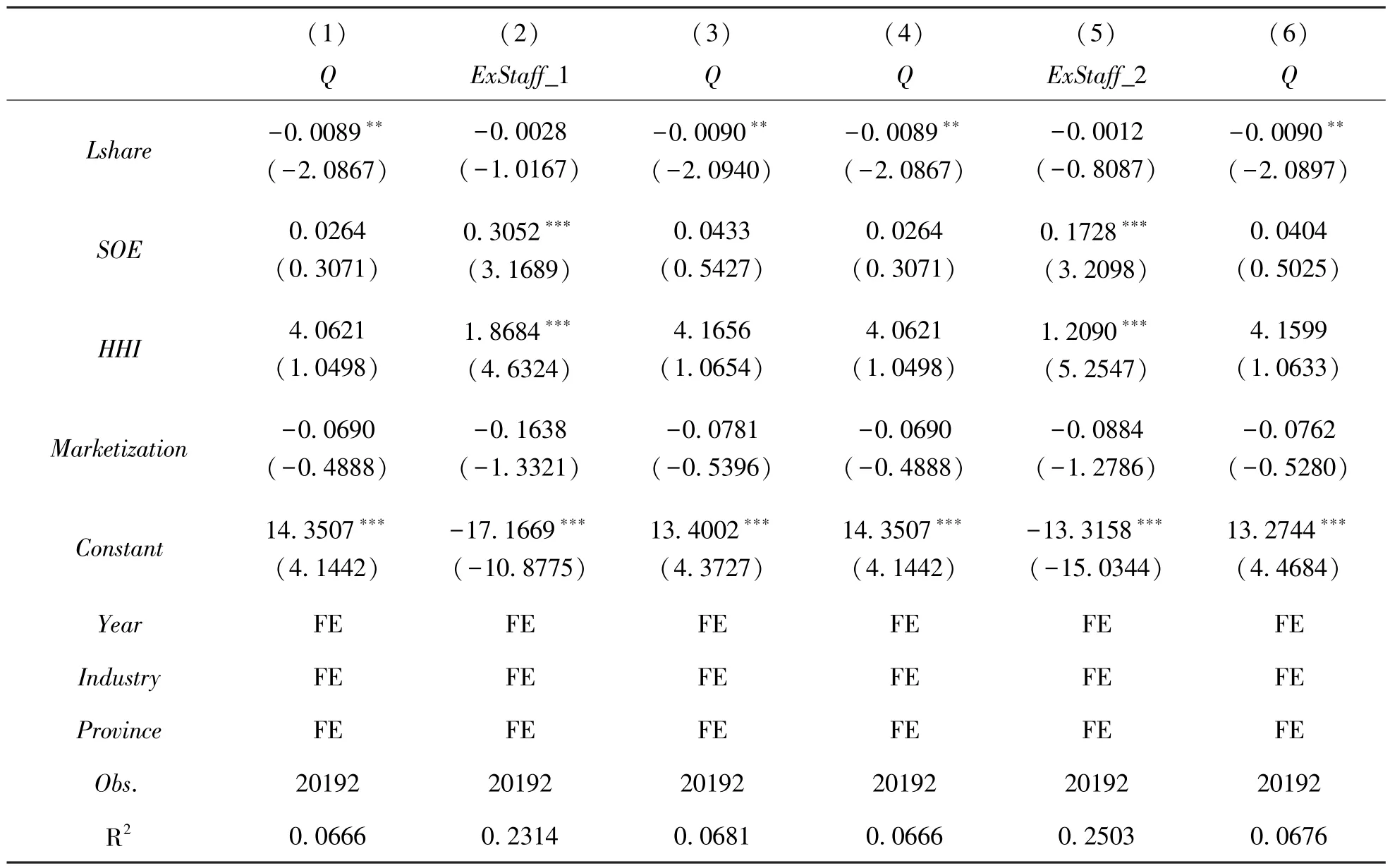

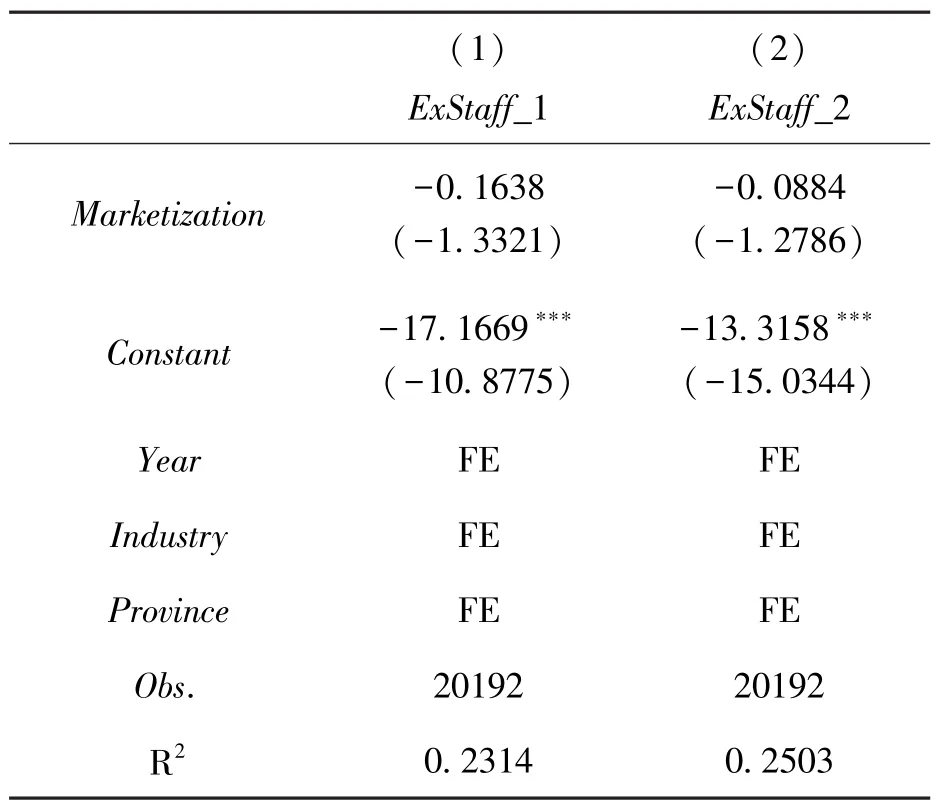

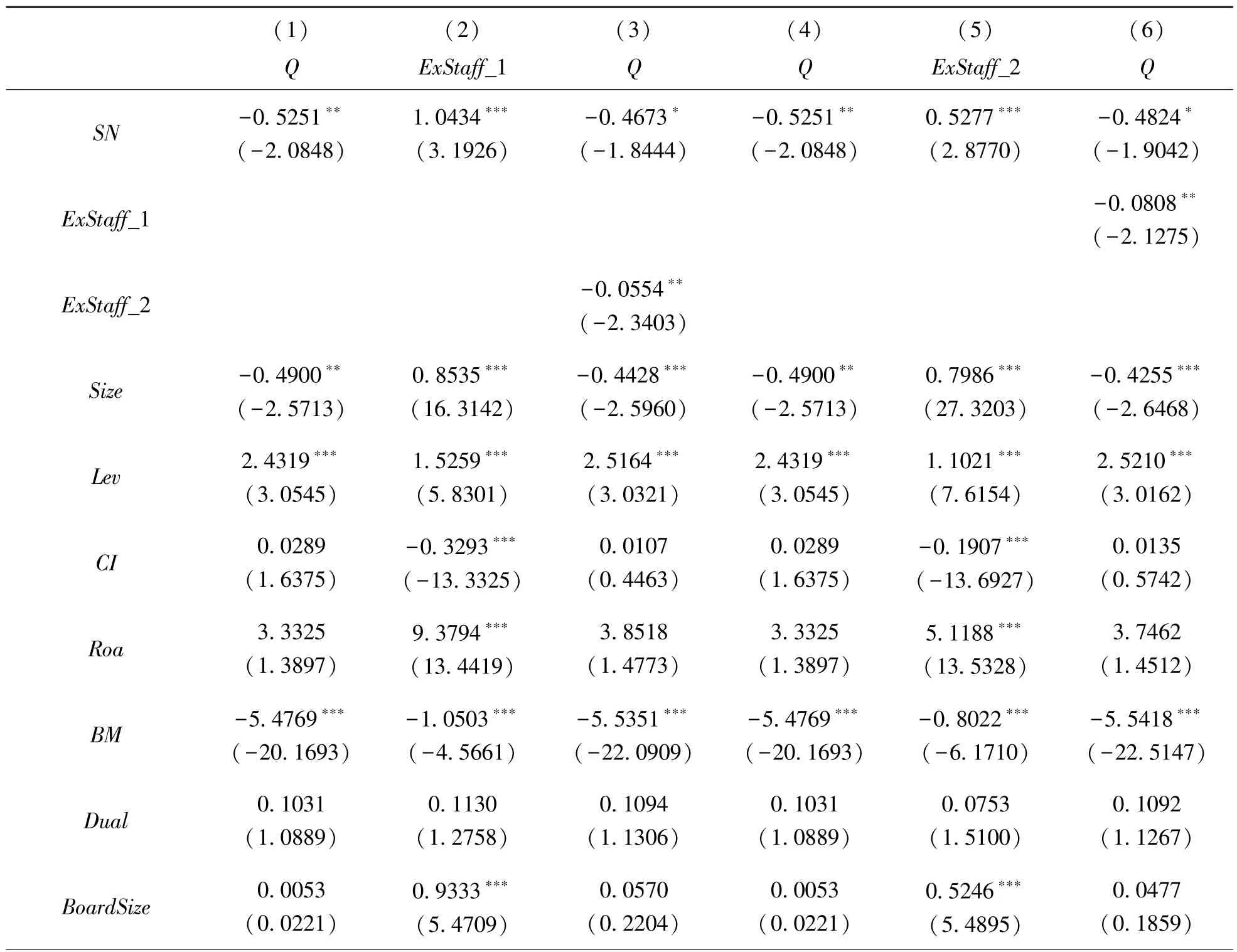

其中,因變量為以托賓Q值衡量的企業價值(Q), 中介變量為公司冗員數量(ExStaff_1、Ex?Staff_2),自變量為本地社會網絡強度變量(SN)。由對模型 (3)~(5)的實證回歸結果可見,強勢的本地社會網絡會因增加公司的冗員負擔,而對企業價值產生不利影響,最終成為阻礙公司價值實現及長期發展的因素之一。上述實證結果或對公司選人用人決策形成一定有益啟發。

表7 本地社會網絡強度、冗員與企業價值

4.5 穩健性檢驗

為了保證本文研究結果的可靠性,本文進行了以下穩健性測試:

(1)替換因變量。在對企業冗員數量進行估計時,模型 (2)中公司成長性采用公司主營業務收入增長率度量,據此計算企業冗員情況,重新進行回歸檢驗,回歸結論與主檢驗整體一致。

(2)替換自變量。在穩健性檢驗中,直接以城市戶籍人口數/城市年末常住人口數對本地人口的密集度進行量化,對戶籍人口數大于常住人口的情況不再進行取1處理。據此重新進行回歸,回歸結論與主檢驗整體一致。

(3)考慮到一線城市或對本地社會網絡強度及公司冗員情況存在系統性影響,本文在穩健性檢驗中剔除位于四大一線城市(北京、上海、廣州及深圳)的公司后重新對主檢驗進行回歸,回歸結論與主檢驗整體一致。

經上述穩健性檢驗,本文回歸結果未發生重大改變,研究結論整體穩健。

5 結 論

本文從企業冗員角度,實證檢驗了在我國社會文化環境下,本地社會網絡強度對公司用人決策的影響。研究發現,聯系更加密切的本地社會網絡會一定程度上形成企業承擔超額雇員負擔。當公司董事長為本地人時,本地社會網絡對加重公司冗員負擔的影響更為顯著,這從一個側面表明,本地社會網絡關系或通過傳統觀念等約束,一定程度上形成對公司核心領導用人決策的壓力。同時,本地社會網絡強度對企業冗員的壓力在國有企業中也更為顯著。但當企業面臨的市場競爭更加激烈,壓縮成本的需求更為迫切時,本地社會網絡關系對企業形成的冗員壓力相對較輕。進一步研究發現,強勢本地社會網絡關系形成的公司冗員負擔,會對企業價值產生不利影響,不利于公司發展及價值提升。整體而言,就公司用工決策角度而言,鄉土社會的部分觀念或在一定程度上對公司用人決策具有不利影響,形成冗員負擔,對生產效率及企業價值產生消極作用。這對公司重新審視人情關系對公司用人決策的干擾,優化、規范用人制度具有一定現實啟發價值。