軟土地層凍結暗挖法車站施工技術

楊棟寅

(上海申通地鐵建設集團有限公司,上海市 200070)

1 工程背景

1.1 工程概況

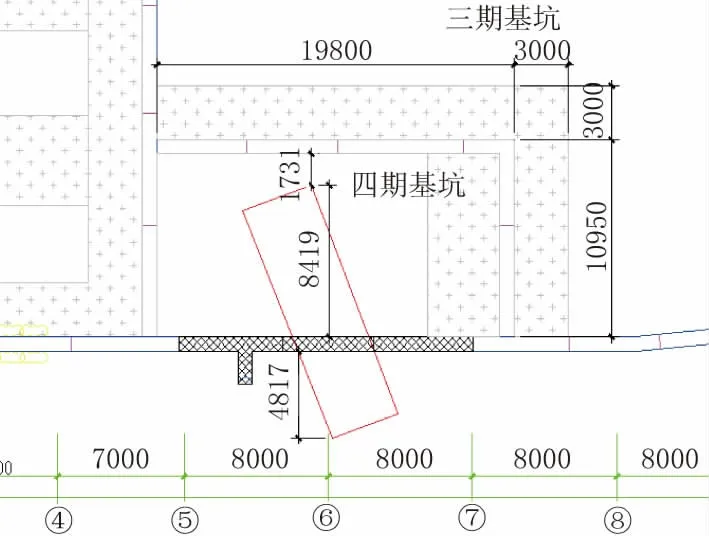

上海軌道交通某地鐵車站位于上海市浦東新區金橋地區,車站主體結構采用地下二層雙柱三跨結構,車站西南角基坑內有一“釘子戶”,為磚砌條形基礎+二層磚混結構體系。車站主體結構受“釘子戶”建筑影響尺寸20.6 m(長)×11.55 m(寬)×7.79 m(高),位于下行線軌行區。自然地面至設計頂板覆土厚度約3.6 m,至設計中板覆土厚度約10.1 m。“釘子戶”與車站主體結構平面、實體位置關系如圖1、圖2。

圖1 “釘子戶”與車站主體結構平面位置關系圖

圖2 “釘子戶”與車站主體結構實體位置關系圖

由于“釘子戶”建筑拆遷費用高、協調難度大、耗費時間長,因此考慮就地保障其基本安全的情況下采用凍結暗挖法施工,暗挖段采用周邊凍結+初期支護+二襯結構結構體系。

由于“釘子戶”建筑采用空斗磚砌筑,房齡較長且自重較大,為確保“釘子戶”結構安全及冷凍暗挖結構安全,確保開挖頂板上具備足夠的凍結圍護厚度及承載力,受“釘子戶”影響區域只進行站臺層施工,原設計中板改為頂板。

1.2 凍結暗挖法地質條件

1.2.1地質概況

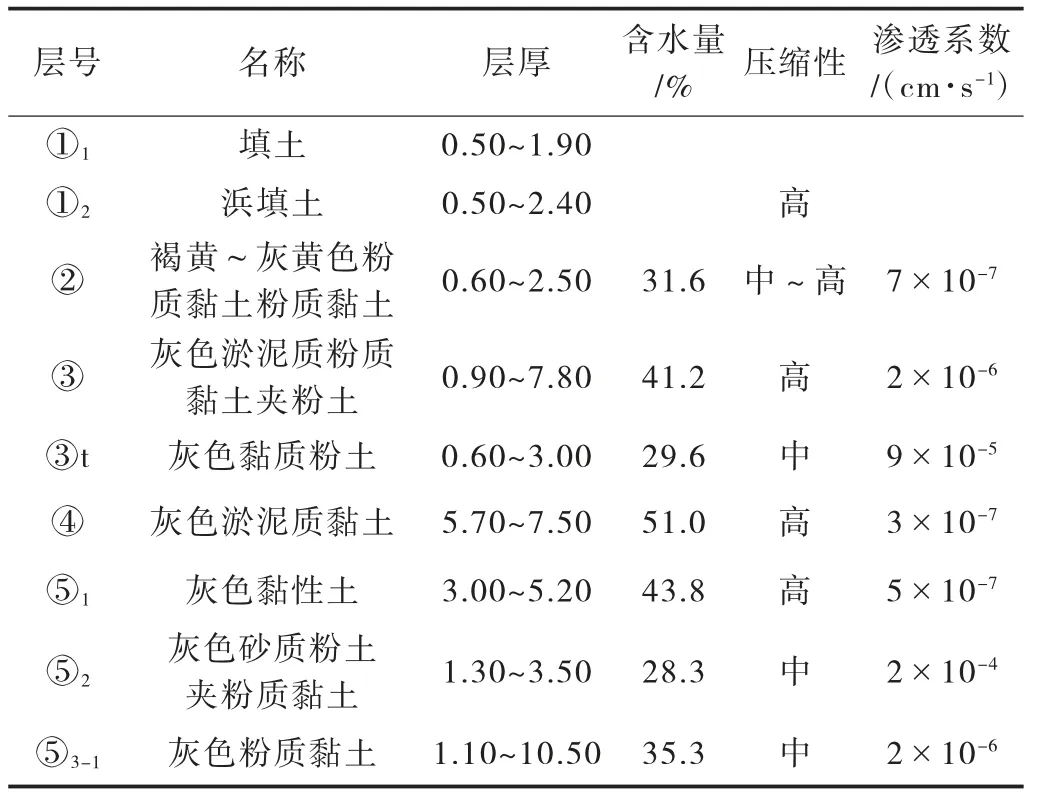

本站位于上海市濱海平原地貌區,結合本站《詳勘階段巖土工程勘察報告》揭示,本車站地基土在60.00 m深度范圍內均為第四紀松散沉積物,屬第四系濱海平原地基土沉積層,各土層的特征如表1。

表1 地層特性表

其中③層、④層土層均屬高壓縮性、低強度性、低滲透性以及流變性和觸變性等不良工程地質特性,是上海地區典型軟土層;⑤2灰色砂質粉土夾粉質黏土層,飽和,中密,具水平微層理,層內氣孔發育,屬中偏低壓縮性,也是區內的主要微承壓含水層,地下工程活動時極易產生流砂現象。

1.2.2水文概況

場地內③t 層灰色黏質粉土為主要潛水含水層,勘察實測水位埋深為0.60~1.40 m,相應水位埋深標高2.28~3.41 m;⑤2層灰色砂質粉土夾粉質黏土層為主要微承壓水層,勘察實測水位埋深為3.22~3.23 m,水位標高為0.64~1.59 m。

2 方案技術難點

2.1 地質條件差

由地質條件分析可知,擬實施本方案的場地地質條件較差,上部為淤泥質粉質黏性土層,有高含水率、高孔隙比、高壓縮性、流塑性等性質,導致凍漲比較嚴重;下部為⑤2灰色砂質粉土夾粉質黏土層微承壓水層,滲透系數較大,此層位于下部凍結壁厚度范圍內,對凍結壁凍結強度及厚度有一定影響,需同步進行地下水處理。

2.2 附加荷載大

由于影響車站主體結構施工上部“釘子戶”建筑自重達400 t,且原車站主體結構設計方案頂板距自然地面約3.3 m,若站廳層、站臺層均建造,則采用凍結法施工上部地層空間無法提供足夠的凍結厚度,凍結壁承載力無法滿足上部附加荷載要求。

2.3 變形控制難

之所以采用凍結暗挖法施工就是為了不破壞“釘子戶”建筑,凍結、開挖以及解凍階段均應達到“裂而不倒”的控制目標。由于“釘子戶”建筑結構房齡較長,且結構為淺埋條基磚混結構,受地層變形擾動特征較明顯,整個凍結暗挖施工階段變形控制難度較大。

3 方案設計

3.1 凍結施工方案

根據原設計方案,受“釘子戶”影響區域車站主體結構采用地下連續墻隔離,隔離區域東西兩側車站主體結構采用明挖法施工,明挖段主體結構用作凍結法施工場地,由于影響區域內南側地下連續墻未閉合,為保證凍結壁有效厚度同時確保暗挖施工階段結構安全,未封閉區域采用注漿加固法,以便圍護結構形成封閉結構體系。

隔離區域凍結施工方案如下:

(1)房屋南側采用17 根φ2400mm,間距@1600mm,深度33 mMJS 工法樁與車站主體地下連續墻形成封閉止水帷幕。

(2)暗挖區北側上部施工兩排凍結孔、下部施工三排凍結孔,南側從東西兩側各施工兩排凍結孔,東側十字交叉施工兩列凍結孔,共布置175 個凍結孔,與地下連續墻、MJS 共同形成封閉承載體系。凍結壁厚度2.0~2.9 m,平均溫度≤-10℃。為加強地下連續墻交界面凍結效果,在東、西兩側地連墻頂部外側各布置7 根冷凍排管。

(3)為了準確掌握凍結溫度場變化情況,在凍結帷幕內設置12 個測溫孔監測凍結壁厚度、平均溫度、凍結壁與地連墻界面溫度。測溫孔實際位置、數量可根據凍結孔施工后的實際偏斜情況做適當調整,確保測溫孔位于預計凍結壁薄弱處。

(4)為準確判斷凍結壁是否交圈,并釋放減少土層水土凍脹壓力,在暗挖區東西兩側分別布置泄壓孔4 個,共計8 個。在暗挖區上部布置14 個泄壓孔兼融沉注漿孔。

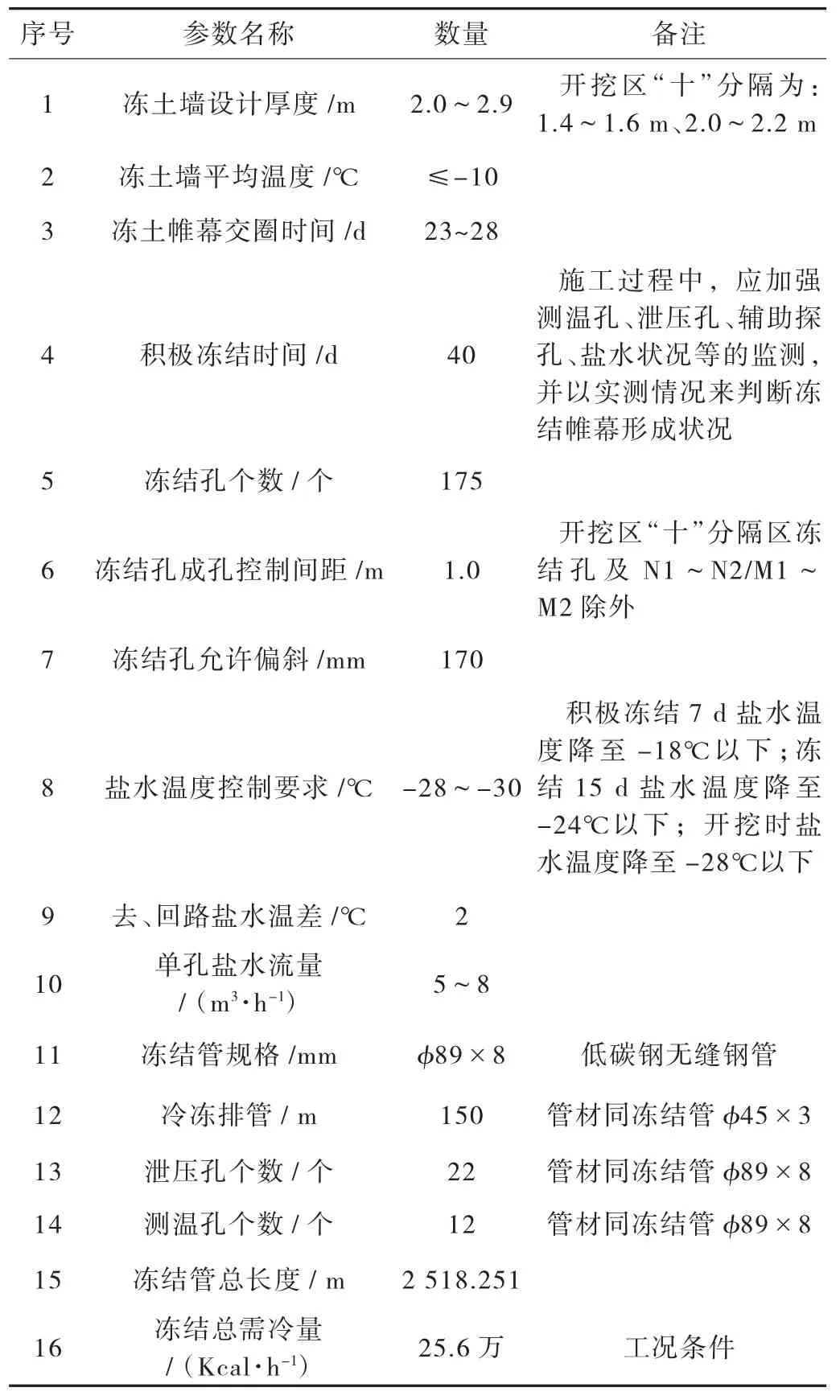

3.2 凍結參數確定

(1)凍結需冷量計算:式中:l 為凍結管總長度(含冷排管),m;d 為凍結管直徑,m;k 為凍結管散熱系數。

根據上述公式,本工況凍結需冷量25.6 萬kcal/h。

(2)凍結施工主要技術參數如表2。

表2 凍結施工主要技術參數表

3.3 開挖施工方案

由于車站主體結構橫斷面跨度較大,為避免暗挖階段凍結壁在上部荷載作用下發生冒頂事故,將暗挖段采用“側洞法+中隔壁法”進行開挖及初期支護,初期支護采用“型鋼+木背板+噴射混凝土”結構體系。

按暗挖段橫斷面分為分成6 個區,待掘進面凍結壁形成后,自西向東分區、分段“開挖一段,初支一段”,縱向開挖布局不大于型鋼支架縱向間距,即每開挖一段立即安裝初期支護結構,每開挖2~4 段掛網噴射混凝土。

暗挖段開挖結束后,進行局部防水層、二襯結構澆筑。

二襯結構施工完后成壁后填充注漿,自然解凍并根據融沉監測情況進行跟蹤補償注漿,暗挖段橫斷面劃分見圖3。

圖3 暗挖段橫斷面劃分示意圖

具體施工流程(見圖4)。

圖4 施工流程圖

3.4 初期支護方案

(1)暗挖段采用“I25b 工字鋼支架+30 mm 木背板+C25 掛網噴射混凝土”聯合支護方式,支架縱向間距0.45 m,噴射土厚度250 mm,鋼筋網規格φ6@200。

(2)為控制開挖面頂板變形,在Ⅰ~Ⅳ區中間豎向支撐上各增加2 個受力10 t 的螺旋式千斤頂,變形過大時可及時增加預應力。

(3)每區開挖2~4 榀鋼支架時預埋融沉注漿管,頂、底噴射混凝土形成初期支護層。

4 充填注漿與融沉注漿

4.1 填充注漿

暗挖段車站主體結構(二襯結構)澆筑完成且達到一定強度并停止凍結后3~5 d 即可進行襯砌后填充注漿。

注漿料采用1 比0.8 到1 單液水泥漿,注漿壓力不大于0.5 MPa。注入水泥漿前應先注清水,檢查各注漿孔之間襯砌后間隙是否暢通。

注漿宜按由下而上分層進行,當上一層注漿孔連續返漿后即可停止下一層注漿,直至注到拱頂結束。

4.2 融沉注漿

暗挖段主體結構(二次襯砌)在施工完畢并達到設計要求強度后,凍結壁自然解凍,解凍時間持續3~4 個月,解凍過程中根據車站主體結構、地面、管線、“釘子戶”建筑的沉降以及解凍溫度場的監測,動態控制注漿量及注漿時間間隔。

(1)注漿材料

融沉補償注漿漿液采用單液水泥漿或雙液漿。

(2)注漿順序及范圍

注漿的順序是先底板后側墻再頂板。底板注漿時,先從暗挖區中部的注漿孔開始注漿,然后依次向兩端的注漿孔灌注。注漿范圍為整個凍結區域。

(3)注漿原則及方法

融沉補償注漿應遵循“少量、多點、多次、均勻”的原則。單孔一次注漿量為0.5 m3,最大不超過1 m3。注漿壓力不大于0.5 MPa。

注漿前,將待注漿的注漿管和其相鄰的注漿管閥門全部打開,注漿過程中,當相鄰孔連續出漿時關閉鄰孔閥門,定量壓入后即可停止本孔注漿,關閉閥門,然后接著對鄰孔注漿。遇到注漿管內竄漿固結而引起堵管時,需用加長沖擊鉆頭通管。

(4)注漿施工過程的監測

控制地面沉降變形是注漿的目的。因此,化凍過程中,要加強地面變形監測、凍土溫度監測、凍結壁后水土壓力監測。另外,注漿施工過程中,漿液的壓力可以通過在相鄰注漿孔安裝壓力表來反映。以上綜合監測數據是注漿參數調整的依據。

(5)融沉注漿開始和結束條件

充填注漿結束,當一天內暗挖區上部地面沉降大于0.5 mm,或累計沉降大于3 mm 時,應進行融沉補償注漿;當地面隆起3 mm 應暫停注漿。具體要根據地面變形監測情況做適當調整。

融沉注漿的結束是以地面沉降變形穩定為依據。若凍結壁已全部融化,且不注漿的情況下實測地層沉降,持續一個月每半月不大于0.5mm,可停止融沉補償注漿。

5 施工監測

本方案實施過程中加強了凍結系統監測以及周邊環境監測。

根據施工監測資料顯示,北側上下排凍結40 d后,凍結壁平均溫度達-13.4 攝氏度,最小凍結壁厚度達3.2 m;東西兩側與地下連續墻交界面凍結40 d后,凍結壁平均溫度-12.7℃,最小凍結壁厚度達2.7 m,南側與MJS 工法樁圍護交界面凍結40 d 后,凍結壁平均溫度-12.1 攝氏度,最小凍結壁厚度達2.3 m,均達到了設計及規范要求。

根據施工監測資料現示,凍結期間“釘子戶”建筑最大隆起量18 mm,開挖階段凍結壁采用維護冷凍,由于“釘子戶”建筑自重較大,開挖階段最大單次沉降達20 mm,最大累積沉降達32 cm,為確保“釘子戶”建筑結構安全及暗挖段作業面安全,凍結系統及時恢復積極冷凍,單次沉降變化值逐漸收斂,至二襯結構澆筑完成累積沉降控制在11 cm,“釘子戶”建筑結構處于安全狀態。

根據施工監測資料顯示,凍結壁自然解凍階段通過動態融沉補償注漿措施,“釘子戶”建筑結構及地表沉降得到有效控制,截止3 月5 日“釘子戶”建筑結構最大沉降19 cm,地表沉降最大沉降7 cm,基本處于安全狀態。

6 結語

由于本工程的特殊性,參照軟弱土層旁通道凍結法及軟弱圍巖暗挖法的特點,在充分分析凍結暗挖法、箱涵置換法等多種方法的優缺點基礎上,大膽的提出了軟土地層中采用“凍結法+側洞法+中隔壁法”,使得受外界環境影響區域車站結構得以成功實施。

本方案的成功實施,驗證在上海軟土地層高水條件下采用凍結暗挖法進行地下結構施工的可行性。長江經濟帶作為我國經濟發展的引擎,其城市基礎設施建設呈現井噴狀態,尤其是在城市軌道交通、城市快速通道等工程建設中,由于其應具備服務城市交通功能,建設過程中往往受環境制約無法采用常規的施工方案。通過本方案成功的實施不僅節約了高昂的動遷費用,而且取得了良好的社會效應,今后類似工程難點的解決方案的選擇提供了參照。