潿西南凹陷A 洼及周緣含油構造油藏地球化學性質及成藏特征

滿勇,魏琳,鄧勇,李文龍,胡德勝,馬瀟瀟,尹嘉

1 中海石油(中國)有限公司海南分公司,海口 570311

2 中國地質大學(北京)能源學院,北京 100083

0 引言

南海北部大陸架油氣資源豐富,位于北部灣盆地西北邊緣的潿西南凹陷是我國已證實的典型湖相富烴洼陷代表。潿西南凹陷內部發育A、B、C等多個主要次級洼陷[1-5]。南海西部的原油經歷了多年的勘探開發,現有油田群發現眾多,但逐年面臨穩產壓力[6-10],亟需進一步加大勘探工作量和新的規模性油氣發現。流三段深層和古近系基巖潛山成為下部勘探領域的新走向。近年來含油構造的發現主要集中于B洼,A洼作為烴源發育范圍和品質與B洼相近的次級洼陷,勘探的成果發現卻明顯低于B洼[11-15]。截止2016 年底,構造圈閉已經逐漸鉆探殆盡,巖性圈閉、構造—巖性圈閉成為了勘探拓展的新方向,因此,油氣來源、運移方向及成藏模式方面的精細研究對于指導勘探發現愈加重要[16-19]。潿西南10-A/B含油構造的發現證實A洼整體具有很大勘探潛力,A洼成藏主控因素及有利區帶亟待突破。當前的研究和鉆井勘探主要集中在B洼,針對A洼不同含油構造的解剖,油源對比及運移成藏的研究還相對缺乏,難以滿足現階段油氣勘探需求。由于A洼鉆井對烴源層段揭示較少,本文通過油藏地球化學精細化分析,結合原油分類,明確油源及供烴單元,結合斷裂—砂體配置明確油氣運移方向,確立潿西南A洼陷油氣成藏特征,為進一步勘探的深入提供理論支持。

1 區域構造概況

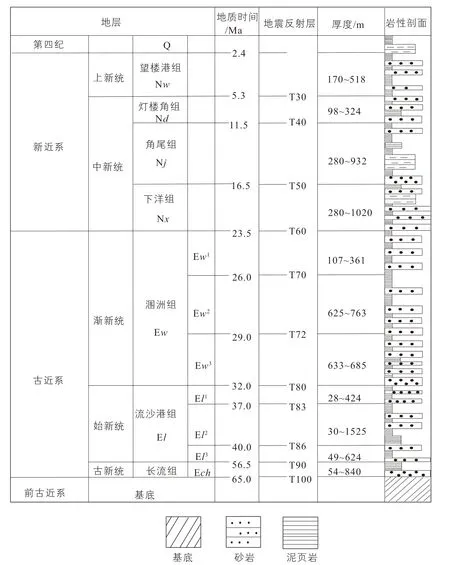

潿西南凹陷位于北部灣盆地北部坳陷的北邊,是盆地次級構造單元。凹陷西北臨萬山隆起,東南與企西隆起相接。西北以潿西南大斷層為界,內部為一個被3 條主要斷裂控制的箕狀斷陷,呈現北斷南超的構造格局(圖1)[20-21]。潿西南凹陷主要經歷了古近紀的斷陷期和新近紀的坳陷期兩個階段。古近紀一共經歷了三期不同方向的張裂作用,控制了長流組(Ech)、流沙港組(El)及潿洲組(Ew)的沉積,新近紀后地層發生沉降作用,發育了下洋組(Nx)、角尾組(Nj)、燈樓角組(Nd)、望樓港組(Nw)和第四系(Q)地層(圖2)。流沙港組包括流一段(El1),流二段(El2)和流三段(El3)。其中流二段時期盆地總體張裂作用最強,形成了大范圍的半深湖—深湖沉積。流一段和流三段巖性主要為砂巖和砂泥混合,流二段巖性主要包括中深湖相的泥巖、頁巖及油頁巖[22-25],是盆地的主要烴源巖發育層段。油氣藏主要存在于流二段以上的流一段、潿洲組及部分淺層,以及深層的流三段及潛山層段。

圖2 北部灣盆地潿西南凹陷地層柱狀圖和沉積的主要地質時間、平均地層厚度和地震反射層分層Fig. 2 Comprehensive stratigraphic column of source rocks in Weixinan sag in Beibuwan Basin, including stratigraphic lithology, geological time, formation thickness and seismic layers

潿西南凹陷的1 號斷層為流沙港組和潿三段沉積期間的凹陷主控邊界斷層,呈現鏟式正斷層特征,在流三段和流二段沉積時期活動最為強烈,流一段后活動量和強度明顯降低。進入潿一、二段后,凹陷主控斷層為2 號斷層取代[26-28]。流沙港組時期是區域沉降作用最強的階段,伴隨著斷層的差異性活動,凹陷內部發育A、B、C三個主要次級洼陷,近年陸續發現的含油構造主要集中于B洼[11-15]。前人的古地貌恢復等相關研究認為A、B兩個次級洼陷的古沉積深度接近,A洼烴源巖的發育范圍和品質與B洼相近,洼陷晚期無強烈構造破壞作用,勘探的成果發現卻明顯低于B洼,僅在周緣部分地區取得了一定的勘探進展(圖1)[29-30]。近年潿西南凹陷的原油和成藏研究主要集中在B洼周緣,包括B洼相關的東南斜坡區[15],以及以B洼樣品為代表的盆地總體原油分類[7]。研究認為潿西南凹陷次級洼陷和不同構造單元內原油性質差異較大,主要根據孕甾烷,重排甾烷,規則甾烷和4-甲基甾烷含量進行區分[31-33]。近年來,海南西部逐漸加強了對A洼、C洼等次洼的進一步勘探力度,潿西南10-A/B含油構造的發現證實了A洼整體具有很大勘探潛力。油氣縱向上分布于古近系和新近系砂巖、石炭系潛山基巖中,在潿洲組、流一段、流二段和流三段等地層中均發現油氣藏。油氣性質在縱向的不同層位及其平面不同區帶均有差異。目前A洼精細化油源對比及油氣有利運聚方向研究不夠深入,整體成藏條件及有利區帶亟待突破。本文通過原油在不同層段、不同構造位置的差異性進行成因劃分,明確盆地運移輸導特征,理清潿西南凹陷A洼及周緣含油構造油藏地球化學性質及運移成藏特征。

圖1 北部灣盆地潿西南凹陷基本地質單元(A, B, C次級洼陷)和主要油田分布(a)為潿西南凹陷構造單元分布圖;(b)為潿西南凹陷A洼陷及周緣主要含油構造分布(包括10-A/B,11-A/B/C,6-A /B,C-F構造,其中E構造位于二號斷裂下降盤的B洼,11-B包括二號斷裂帶上盤和下盤的部分井)Fig. 1 Structural unit location and main oilfield distribution in Weixinan depression, Beibuwan Basin (a) the main structural geological units in Weixinan depression; (b) main oilfield distribution in sag A and surrounding areas in Weixinan depression(Oil bearing structure 10-A/B, 11-A/B/C, 6-A /B, C-F. Structural E located in hanging wall area of fault 2 in sag B, 11-B including wells in both ascending and descending plates of fault 2)

2 原油特征與分類

本研究詳細對A洼及周緣相關井原油的有機地球化學特征進行了分析,包括原油物性、全油碳同位素、飽和烴色譜-質譜特征等方面,明確原油地球指標的指示意義,確立原油在不同層段和區帶成因分類,明確供烴單元。

2.1 原油物性特征

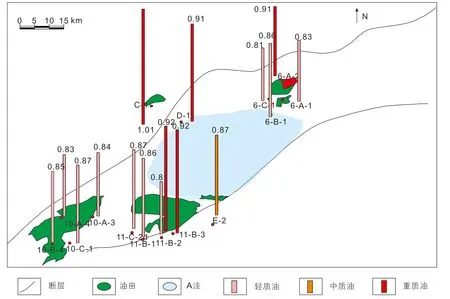

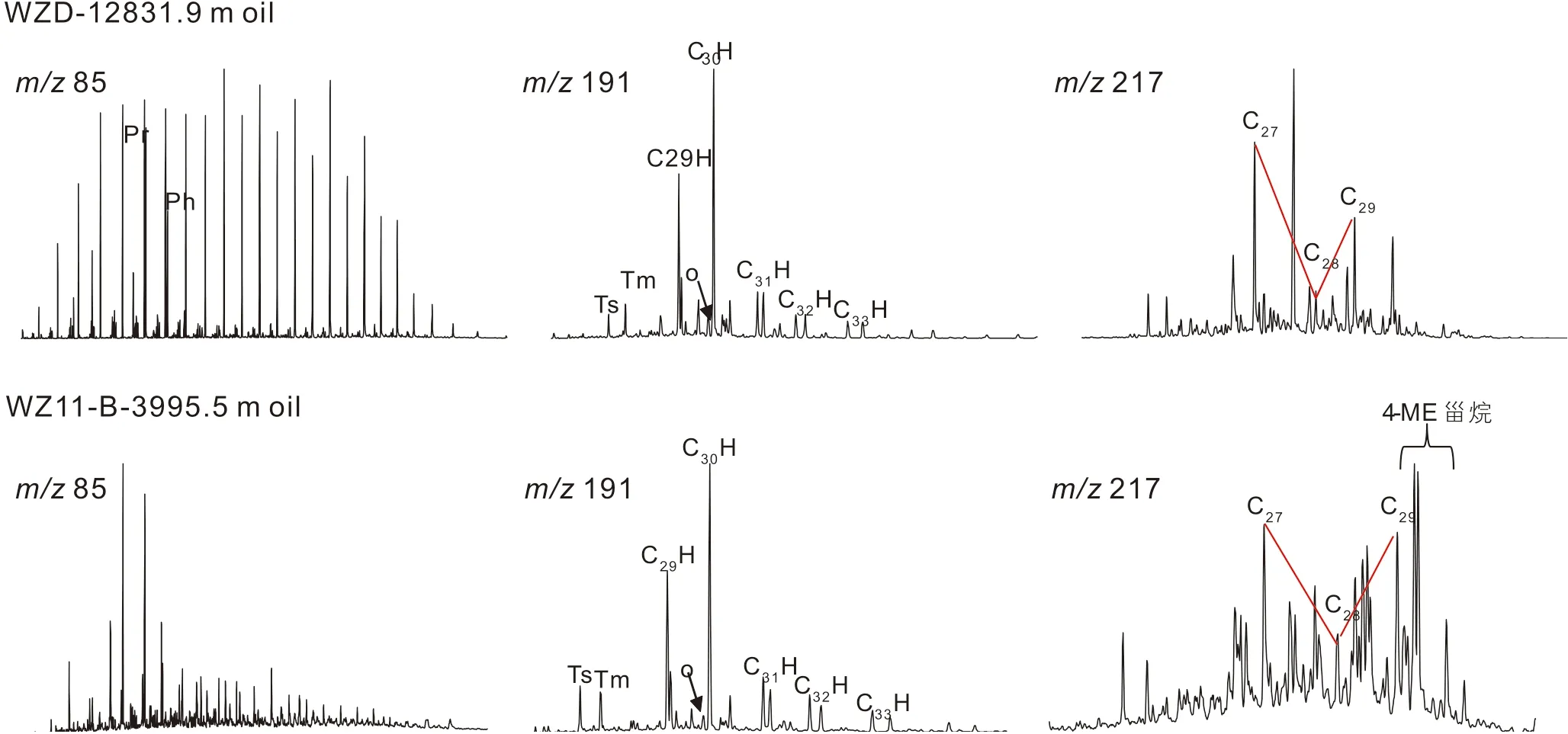

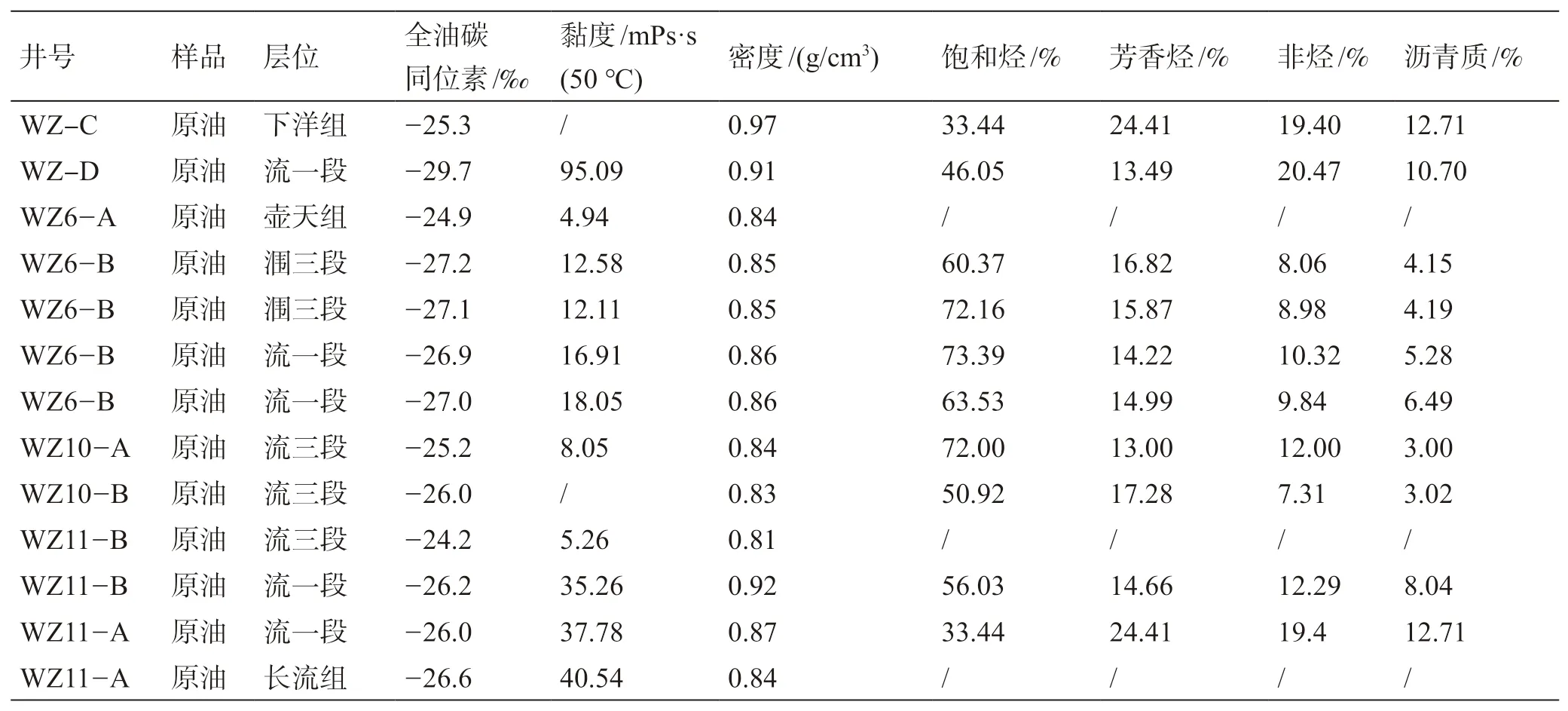

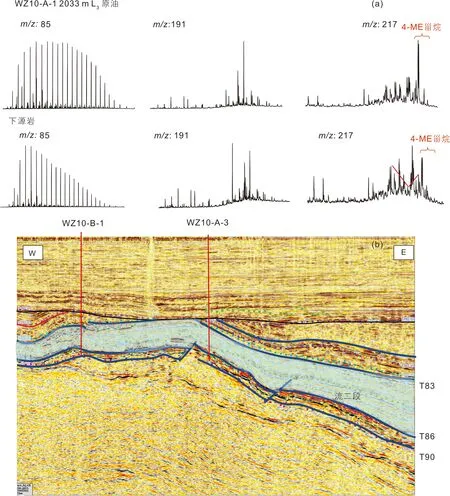

研究區A洼典型井的宏觀參數如表1 所示,原油密度表明,潿西南凹陷A洼原油可分為凝析油、輕質油、中質油和重質油,其中以輕質油為主。原油的密度分布在平面上規律分布表現為從洼陷中心往外油質逐漸變輕(圖3)。環A洼附近為中-重質油,如潿洲D構造,潿洲E構造,潿洲11-B構造的流一段及部分潿洲、下洋和角尾組原油等。除此之外,原油物性特征在縱向上也具有明顯差異性。流二段和流三段原油密度較輕,運動黏度小,飽和烴和芳烴含量高。潿洲組和流一段原油密度、運動黏度、飽和烴和芳烴含量均處于中等水平,原油密度較流二段和流三段稍高。角尾組和下洋組原油密度和運動黏度較高,非烴和瀝青質含量較高(表1)。結合色質譜資料,分析認為控制重質油密度的成因有兩種,一種是低成熟度所控,以WZ-D流一段油藏為代表,一種是生物降解成因重質原油,分別以WZ11-B角尾組和WZ-C下洋組油藏為代表(圖4)。

圖3 潿西南凹陷A洼陷不同含油構造原油密度平面分布Fig. 3 Planar distribution of density of oils from different oil-bearing structures in sag A in Weixinan depression

圖4 潿西南凹陷A洼不同成因類型重質油質量色譜圖,包括正構烷烴 (m/z 85), 萜烷 (m/z 191) 和甾烷 (m/z 217) 分布Fig. 4 Typical biomarker distributions of heavy oils in the A sag of Weixinan depression, showing in the order of n-alkanes (m/z 85), terpanes (m/z 191) and steranes (m/z 217) distribution

表1 潿西南A洼及周緣典型井原油宏觀參數Table 1 Oil geophysical and geochemical characteristics of wells in sag A and its surrounding areas

特別值得注意的是,傳統的有機地球化學理論一般認為,生物母質類型對有機質和烴類的碳同位素特征范圍有重要影響。一般來說,藻類生源為主的湖相有機質碳同位素組成偏輕(δ13C <-26‰),陸生植物來源的有機質碳同位素組成偏重(δ13C >-26‰)[34-40]。然而在潿西南A洼周緣含油構造中,如10-A/B構造和11-B構造等,原油的碳同位素呈現偏重特征,且原油碳同位值的變化和密度變化呈現一定相關性。綜合分析認為,在本研究中,潿西南A洼原油碳同位素值的輕重在一定程度上并不反應母質來源,而是受到成熟度的影響。平面上看,不同含油構造原油碳同位素呈現差異性特征,洼陷中心向外同位素增重。縱向上,深層(流三段和潛山層位)原油碳同位素重,流一段及潿三段層位原油碳同位素輕(表2)。

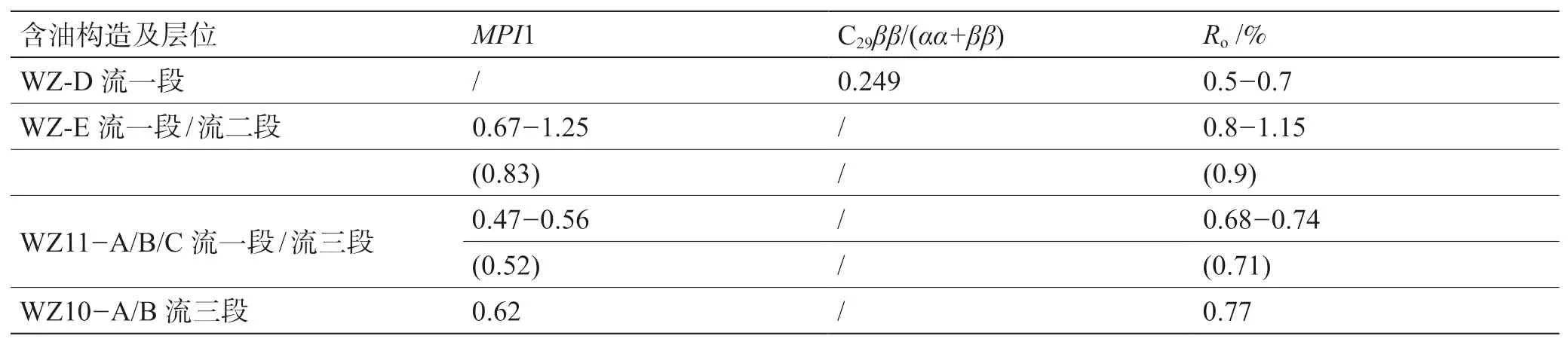

表2 潿西南凹陷A洼及周緣不同含油構造的甲基菲指數甲基菲指數(MPI1),C29 甾烷異構值(C29ββ/(αα+ββ))與換算的原油成熟度(Ro)Table 2 Methylphanthrene, C29ββ/(αα+ββ) and converted maturity of crude oils (Ro) in oil-bearing structures in sag A and its surrounding areas in Weixinan depression

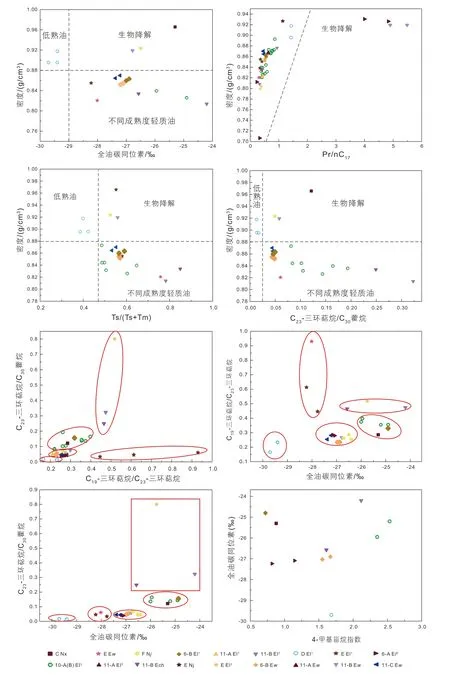

綜合來看,潿西南凹陷原油的密度和碳同位素是反映原油差異,進行進一步分類劃分的可靠標志,根據原油的密度、全油碳同位素、成熟度的生物標志物數據如Ts/(Ts+Tm) (Ts: 18α(H)-22,29,30-三降藿烷;Tm: 17α(H)-22,29,30-三降藿烷)、C23—三環萜烷/C30藿烷的相關關系圖,原油的密度主要受成熟度影響,除了生物降解的淺層原油外,成熟度越高原油密度越小。Ts/(Ts+Tm)、C23—三環萜烷(C23TT)/C30藿烷等參數是表征原油成熟度的有效指標;原油碳同位素偏低主要受到生源和成熟度的雙重控制影響。成熟度接近時,碳同位素與4-MSI(C304-甲基甾烷)指數呈正相關關系。高熟的湖相優質烴源巖生成原油的碳同位素值偏重(表3;圖5),低熟的一般烴源生成的原油碳同位素值偏輕。

2.2 原油生物標志物特征和成因類型

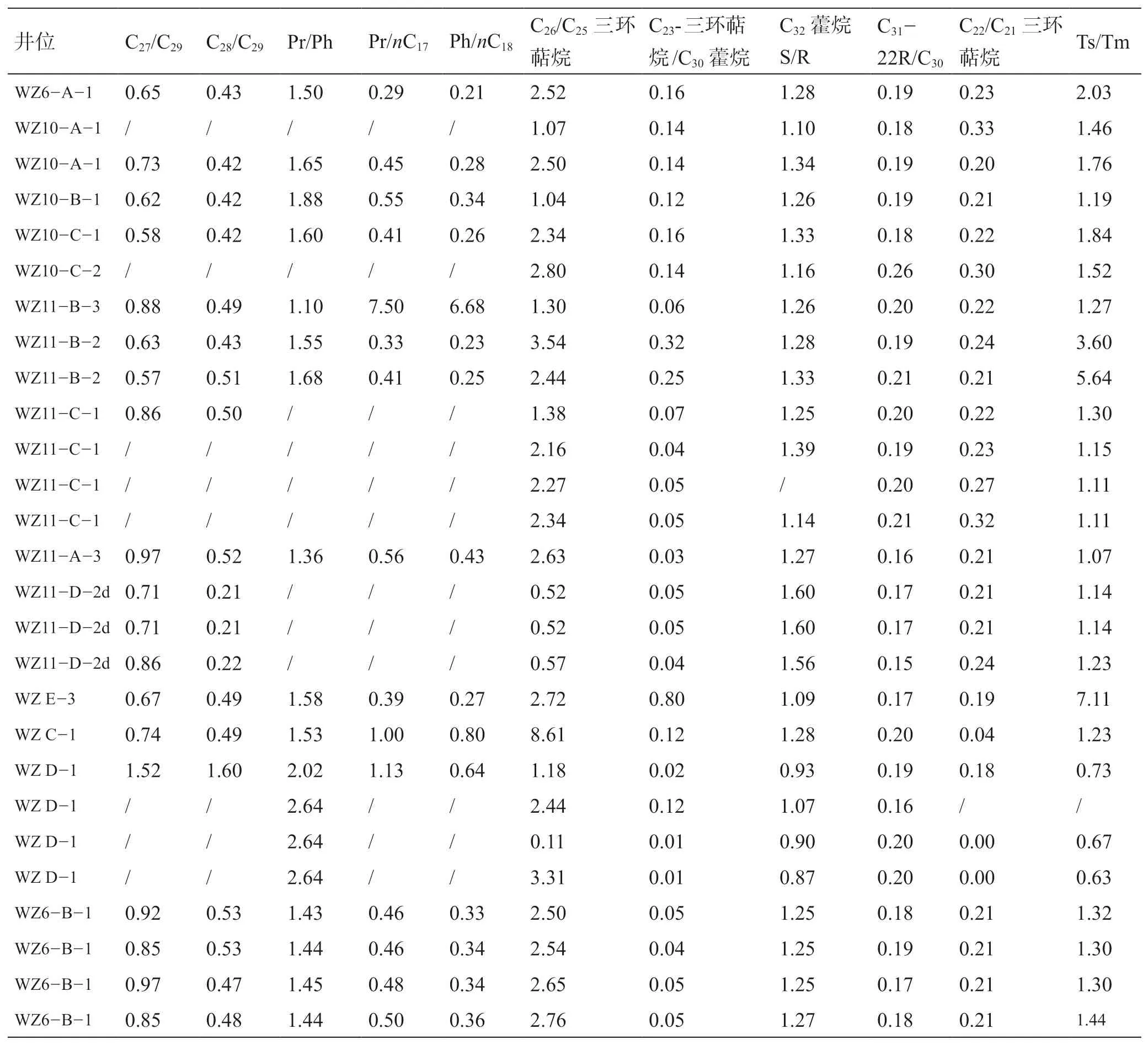

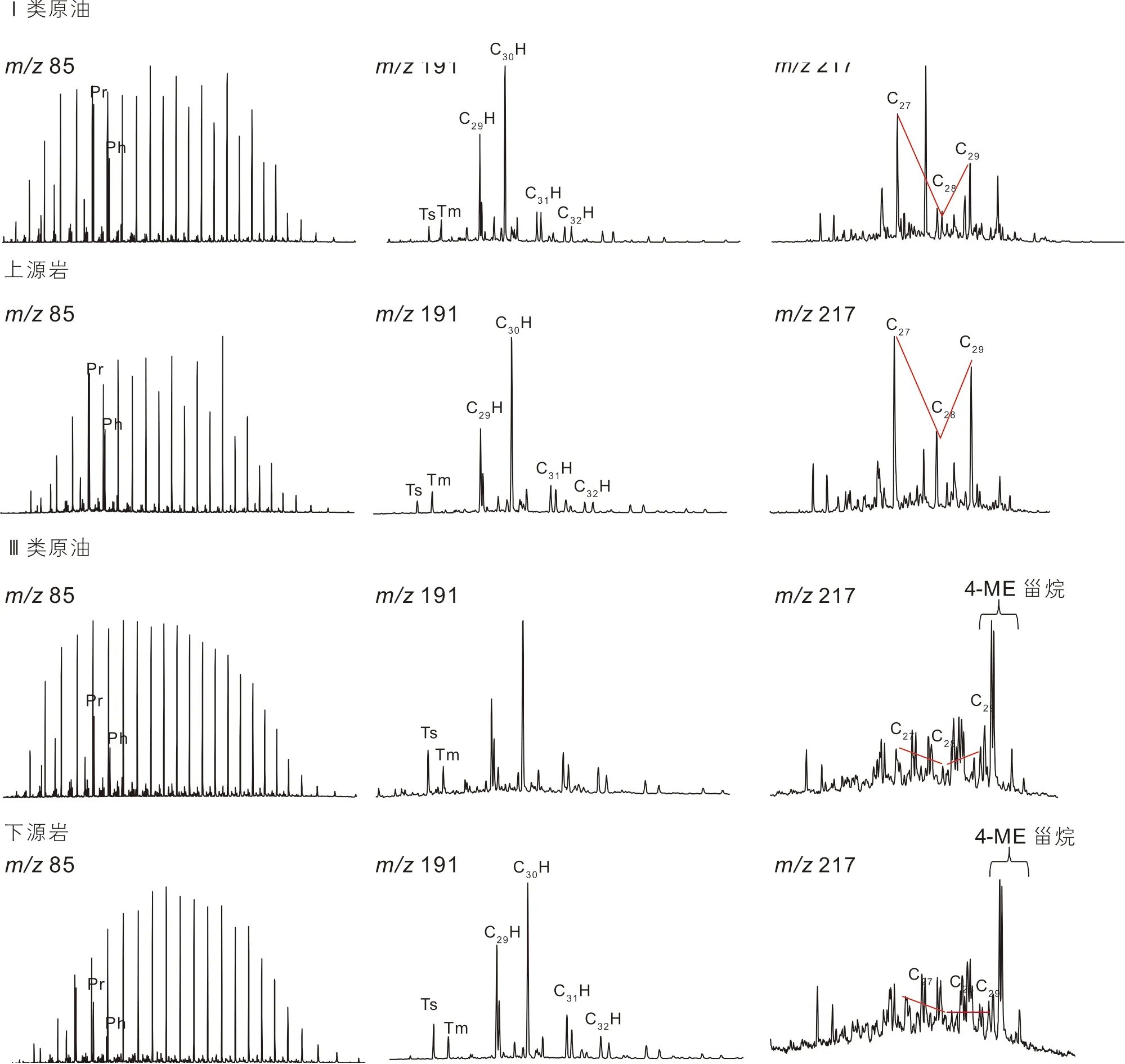

原油正構烷烴主要呈現單峰型特征,萜烷和甾烷類的生物標志物在不同參數的分布和含量上存在明顯差異。根據原油密度、碳同位素特征,結合C23TT/C30H, C19TT/C23TT(C19三環萜烷/ C23三環萜烷),Ts/Tm,C27,C28,C29規則甾烷類與4-甲基C30甾烷的含量差異,將原油分為3 大類(圖5;表1,表3)。

表3 潿西南A洼及周緣典型井原油地球化學特征Table 3 The summary GC-MS parameters of saturated fractions for crude oils in Sag A in Weixinan depression

I類原油為重質原油,主要分布在WZ-D構造的流一段,構造位于近A洼的陡坡帶。原油碳同位素值最輕,生物標志物特征為高Pr/Ph值(姥鮫烷/植烷),代表水生藻類4-甲基C30甾烷(4-MSI)含量低,奧利烷指數較高,C19TT/C23TT值相對低,C23TT/C30H值相對低。代表低等水生生物的20R-ααα-C27甾烷/20R-ααα-C29甾烷偏高含量較高(圖 5)。成熟度參數Ts/Tm顯示為低成熟原油。

圖5 潿西南凹陷A洼不同構造原油分類圖(注:C19TT/C23TT: C19 三環萜烷/C23 三環萜烷; 4-甲基甾烷指數= C30 4-甲基甾烷/C29 規則甾烷)Fig. 5 Classification of crude oils of different structures in sag A in Weixinan depression

II類原油為中輕質原油,主要分布在WZ-E構造的流一段和角尾組,構造位于2 號斷裂帶中段,臨近A洼東部。全油碳同位素值相對低,生物標志物特征為較高Pr/Ph值,4-甲基C30甾烷含量低,奧利烷指數較高,C19TT/C23TT值較高,C23TT/C30H值相對中等。20R-ααα-C27甾烷/20R-ααα-C29甾烷中等。成熟度參數Ts/Tm顯示為成熟原油。

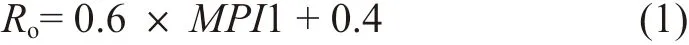

Ⅲ類原油為輕質原油,原油呈現低Pr/Ph值,高4-甲 基C30甾 烷 含 量, 高C19TT/C23TT值,C23TT/C30H值相對高,全油碳同位素較輕等特征。在20R-ααα-C27、20R-ααα-C28、20R-ααα-C29甾 烷 組成中,代表陸源輸入物的生標參數20R-ααα-C28相對含量低,20R-ααα-C27甾烷/20R-ααα-C29甾烷總體偏高。III類原油均為成熟石油,但在不同構造帶的成熟度有所不同,根據Ts/Tm指數,WZ-D、WZ11-A構造原油成熟度相對最低,WZ6-A和6-B構造原油成熟度低于潿洲10-A、10-B,WZ11-B和WZ-E成熟度相對最高。此外,采用甲基菲指數(MPI1)可計算出研究區的MPI1 為0.47~1.25,換算成原油成熟度Ro為0.50~1.15(表 2),因此,研究區原油為生油窗內正常成熟原油。Ro的計算公式[41-42]為

WZ-D構造原油成熟度表征參數使用C29規則甾烷的異構化程度C29ββ/(αα+ββ),原油參數為低熟,即換算的成熟度處于0.5-0.7 區間內。總體來看和Ts/Tm表征成熟度的規律相似,即WZ-D構造原油成熟度相對最低,WZ-E成熟度相對較高,WZ10-A、10-B構造原油成熟處于中等,且高于WZ-11 構造。

結合A洼附近原油宏觀指標和生物標記物特征,研究認為潿西南凹陷總體分為三類原油,I類和II類原油主要分布在流一段及部分淺層段,表現為有限的水生藻類輸入,較高的陸源輸入。II類原油整體的成熟度高于I類。III類原油主要分布在流三段和潛山深層段,原油表現為明顯的藻類輸入,較低的陸源來源,整體為成熟石油,但在不同含油構造帶成熟度有差異。

2.3 油源精細對比

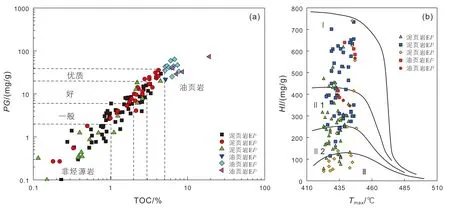

潿西南流沙港組烴源巖非均質性強,從I-Ⅲ型均有分布,流二段源巖最優,多為I-Ⅱ1型,其次為流一段,多為Ⅱ1-Ⅱ2型,流三段泥巖相對差,多為Ⅱ2-Ⅲ型。主要以TOC含量大于1%的烴源為主(圖6)。潿西南A洼陷的斷裂系統上下分段特征明顯,包括流一段—流二段之間,流二段—流三段上下兩套層間斷層。依據烴源不同層段地球化學特征的差異性,本研究將潿西南的流沙港組分為上源巖,中源巖和下源巖。上源巖包括流一段和流二段上部的油頁巖和普通泥巖,供烴主力為油頁巖。中源巖主要為普通泥巖。下源巖包括流二段下部和流三段的油頁巖和普通泥巖,供烴主力為油頁巖。

圖6 潿西南凹陷A洼烴源巖評價(a)和有機質類型(b)Fig. 6 Plot of TOC versus PG (S1 + S2) (a), showing the quality of the source rocks and HI versus Tmax diagram based on rockeval pyrolysis (b).

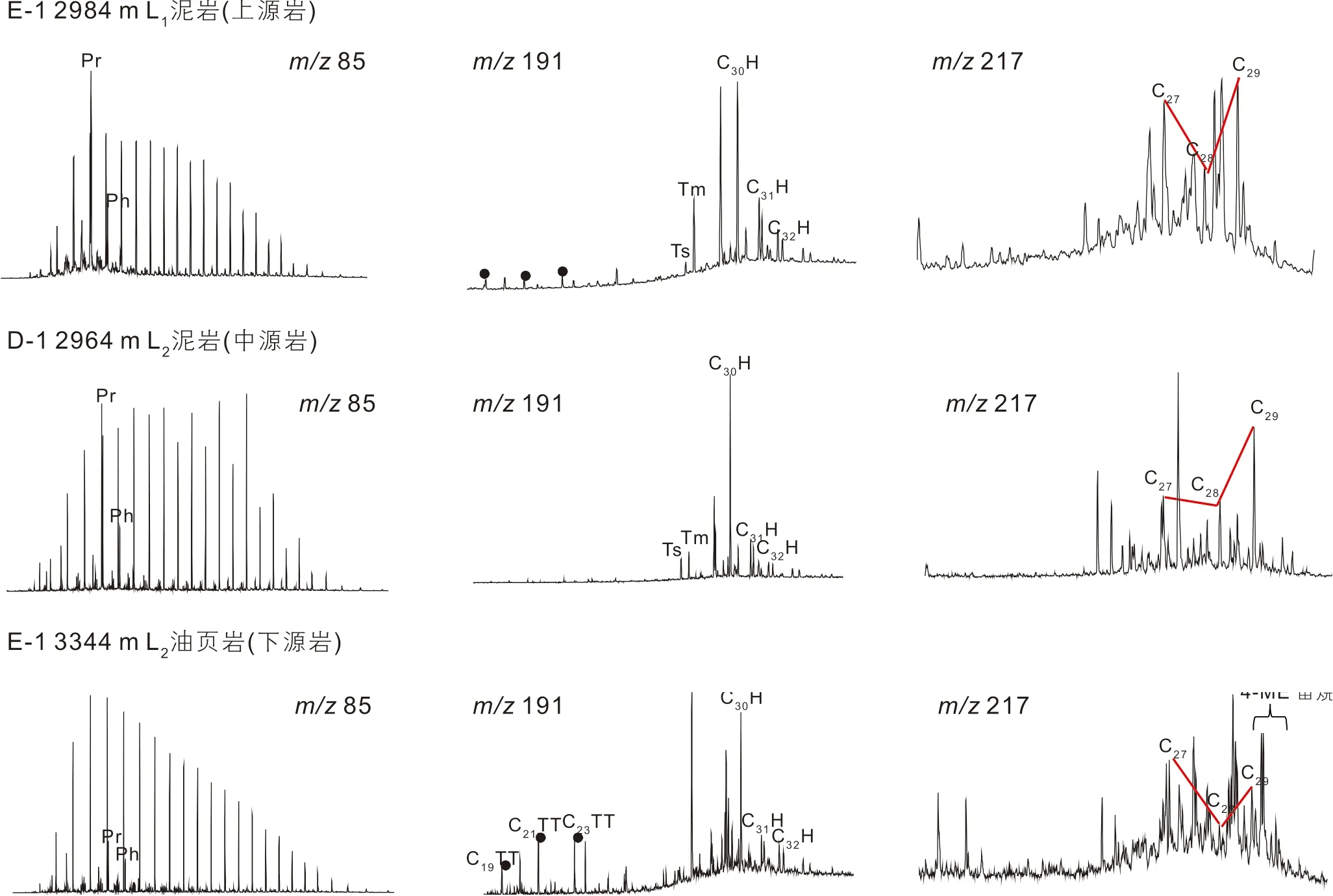

潿西南A洼沒有完整揭示流二段的鉆井,選取潿西南B洼E構造靠近B洼中心典型井揭示烴源巖特征。上中下源巖的區分主要依靠平均TOC含量,Pr/Ph均值,正構烷烴峰型、Ts與Tm相對含量、C29降藿烷-C29Ts-C30重排藿烷,4-甲基-C30甾烷相對含量區分。下源巖地球化學參數,包括總有機碳(TOC),熱解烴參數(S2),氫指數值(HI)均相對最高。下源巖ββ-C27甾烷,ββ-C28甾烷,ββ-C29甾烷相對含量排列呈現“L”字形,4-甲基C30甾烷相對含量最高,重排甾烷相對含量中等較低。萜烷組成重,三環萜含量較高,Ts /Tm比值較高, C30重排藿烷和C29新藿烷(C29Ts)含量中等(圖7)。中源巖TOC均值為1.9%,ββ-C27甾烷,ββ-C28甾烷,ββ-C29甾烷相對含量排列呈現倒“L”形,4-甲基-C30甾烷相對含量較低,Ts/Tm比值中等,三環萜含量最低。上源巖各地球化學指標處于中源巖和下源中間,整體低于下源巖而優于中源巖。生物標記物上,ββ-C29甾烷,ββ-C27甾烷,ββ-C28甾烷呈現相對含量排列逐漸降低,呈現“L”字形。4-甲基-C30甾烷相對含量中等—低。三環萜烷含量較低,C19TT/C23TT含量低,C23TT/C30H值相對低。

圖7 潿西南凹陷上、中、下3 套烴源巖組合生物標志物對比圖Fig. 7 Comparison of organic geochemical biomarkers of source rocks in the Weixinan depression

結合原油和烴源巖包括萜烷和甾烷在內的生物標記物譜圖分析,I類原油主要與上源烴源巖的生物標記物分子組成接近。I類原油主要來自流二段上部和流一段泥頁巖,呈現較輕的碳同位素,中等的密度和黏度物性,較低的4-MSI指數,較高的Pr/Ph等特征,總體代表了偏氧化沉積環境、較高陸源輸入、低豐度藻類等低等水生生物,以及較低成熟度的特征(圖8);III類型原油主要來自成熟的流二段底部/流三段油頁巖,各項地球化學指標與上源原油呈現相異性,代表了中深湖相偏還原沉積環境、較低陸源輸入、較高豐度藻類等低等水生生物,以及較高成熟度的一類供烴組合。

圖8 潿西南凹陷油源對比生物標記物譜圖Fig. 8 Oil-source correlation spectrogram of biomarkers in sag A in Weixinan depression

3 原油充注特征

原油充注歷史是研究盆地油氣運移和成藏問題的重要組成部分,常用方法包括構造期次和過程分析、流體包裹體巖相學和均一溫度分析、生排烴模擬、自生伊利石定年等。其中,流體包裹體的分析是確定流體成藏期次的重要手段之一,也可以被用來進行油氣古壓力恢復和示蹤油氣運移路徑[43]。本研究選取了潿西南A洼陷及周緣油氣典型井進行了流體包裹體分析。在綜合包裹體巖相學、均一溫度測試基礎上,結合單井的地層埋藏史和熱歷史恢復,分析油氣充注時間、期次等相關分析。

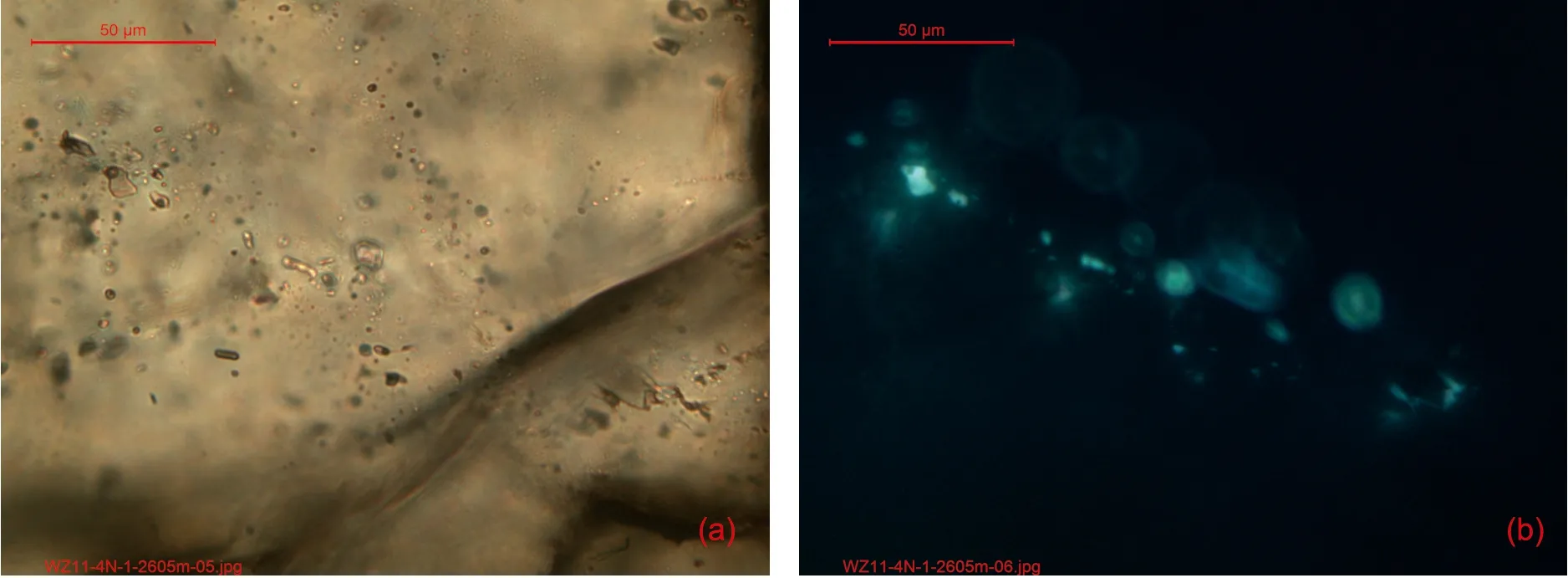

研究選取了WZ11-A構造典型井的流一段砂巖進行了流體包裹體的巖相學和均一溫度分析。鏡下顯微觀察表明,研究區儲層主要發育2 種類型的流體包裹體:鹽水包裹體和含烴鹽水包裹體。包裹體主要分布在石英加大邊、加大邊微裂隙、切穿石英顆粒的微裂隙,其大小不一、形態各異,多分布在3~10 μm之間,形狀主要為橢圓形、規則形、不規則形及負晶形。綜合分析該巖發育2 期次的油氣包裹體:第1 期油氣包裹體發育于砂巖石英顆粒成巖次生加大早中期,發育豐度低(GOI為±1%),包裹體大多為環砂巖石英顆粒加大邊的成巖期線狀或成帶分布。多為呈褐色、深褐色的包裹體。第2 期油氣包裹體發育于砂巖石英顆粒成巖次生加大期后,發育豐度中等偏低(GOI為±2%),包裹體大多為沿切穿砂巖石英顆粒及其加大邊的成巖期后微裂隙成線狀或成帶分布。包裹體液烴呈淡黃色,顯示黃綠色熒光(圖9)。

圖9 WZ11-A井流一段井沿切穿石英顆粒的微裂隙成帶分布的含烴鹽水包裹體(a)單偏光;(b)UV激發熒光Fig. 9 Fluid inclusion pictures under microscope of samples from Liushagang 1 formation in WZ 11-A well, which was distributed along quartz grain fractures (a) plane-polarized light; (b) UV fluorescence excitation

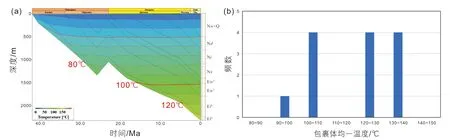

通過對包裹體均一溫度的分析認為,樣品均一溫度主要包括90~100 ℃,120~130 ℃以及大于130 ℃三組,結合該地區的埋藏史—熱史的一維盆模結果,認為均一溫度指示中新世—上新世期間充注成藏,說明兩期充注時期對應于,21~17 Ma (中新世早期)和7 Ma (晚中新世—上新世早期)左右(圖10)。烴源巖處于生油高峰階段。研究區樣品的統一顯微測溫結果表明:潿西南凹陷流沙港組一段儲層共存在2 幕油氣充注。第一幕鹽水包裹體均一溫度介于90~100 ℃之間,代表早期低熟油大量充注過程。第二幕鹽水包裹體均一溫度介于120~150 ℃之間,代表了高成熟度油大量充注過程。

圖10 (a)WZ 11-A構造埋藏史-熱史演化圖;(b) 11-A井流一段流體包裹體均一溫度分布Fig. 10 (a) Burial history and thermal history evolution of WZ 11-A oil bearing structure; (b) Homogenization temperature distribution of fluid inclusions in reservoirs of Liushagang 1 Formation

4 不同含油構造原油運移輸導特征

4.1 含油構造運移輸導特征

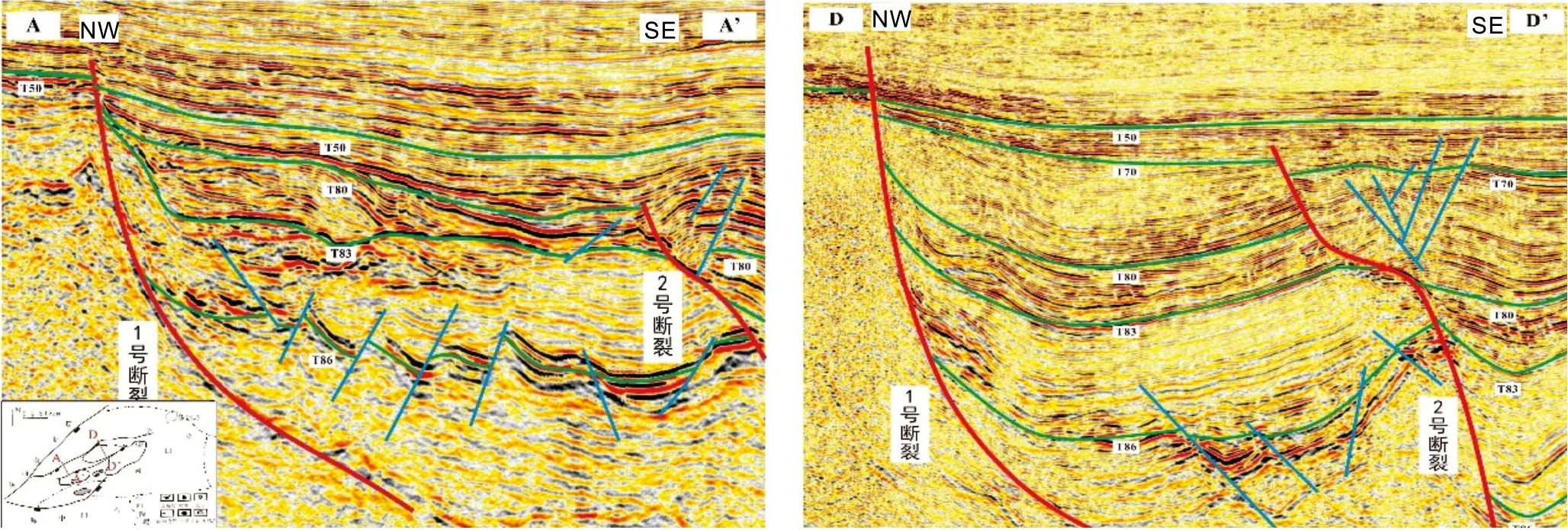

潿西南A洼陷及周緣油氣平面、垂向差異富集特征明顯,A洼中心無斷裂分布,相關鉆井的油氣顯示有限,總體油氣集中分布在周緣凸起活動斷裂帶。從1 號斷裂—A洼—2 號斷裂—B洼方向延伸的地震剖面(取A-A’和D-D’兩條分別過A洼西南側和中心剖面,如圖11 所示)可以看出,A洼、B洼流沙港組二段上、下發育不同期次和樣式的斷裂,運移輸導體系有顯著差異。流一段和流二段之間不發育明顯溝源斷裂,流二段和流三段之間則有層間小斷層溝通。1 號斷裂下降盤的A洼和2 號斷裂主控的B洼斷裂密度尤其在流沙港二段上部明顯不同,B洼遠高于A洼。

圖11 潿西南凹陷過1 號斷裂—2 號斷裂地震剖面圖 (A-A’和D-D’兩條測線)Fig. 11 Seismic profiles of fault 1 to fault 2 in Weixinan depression (line A-A’ and B-B’)

A洼及周緣不同含油構造中油藏化學性質的差異性是不同供烴單元和輸導體系組合結果。根據油源對比和輸導配置結果,平面上A洼陷及周緣原油主要包括二大類,近洼陷原油主要賦存于流一段及淺層,原油以低成熟重質油為主,部分經歷了次生降解,主要來自流二段上部和流一段泥頁巖。較遠距離以高成熟流二段底部流三段油頁巖生輕質油為主,沿構造脊線運移,充注強度高,主要賦存在深層流三段及潛山。此外,不同含油構造原油成熟度的區別反映了原油充注沿砂體側向運移,多次充注的結果。

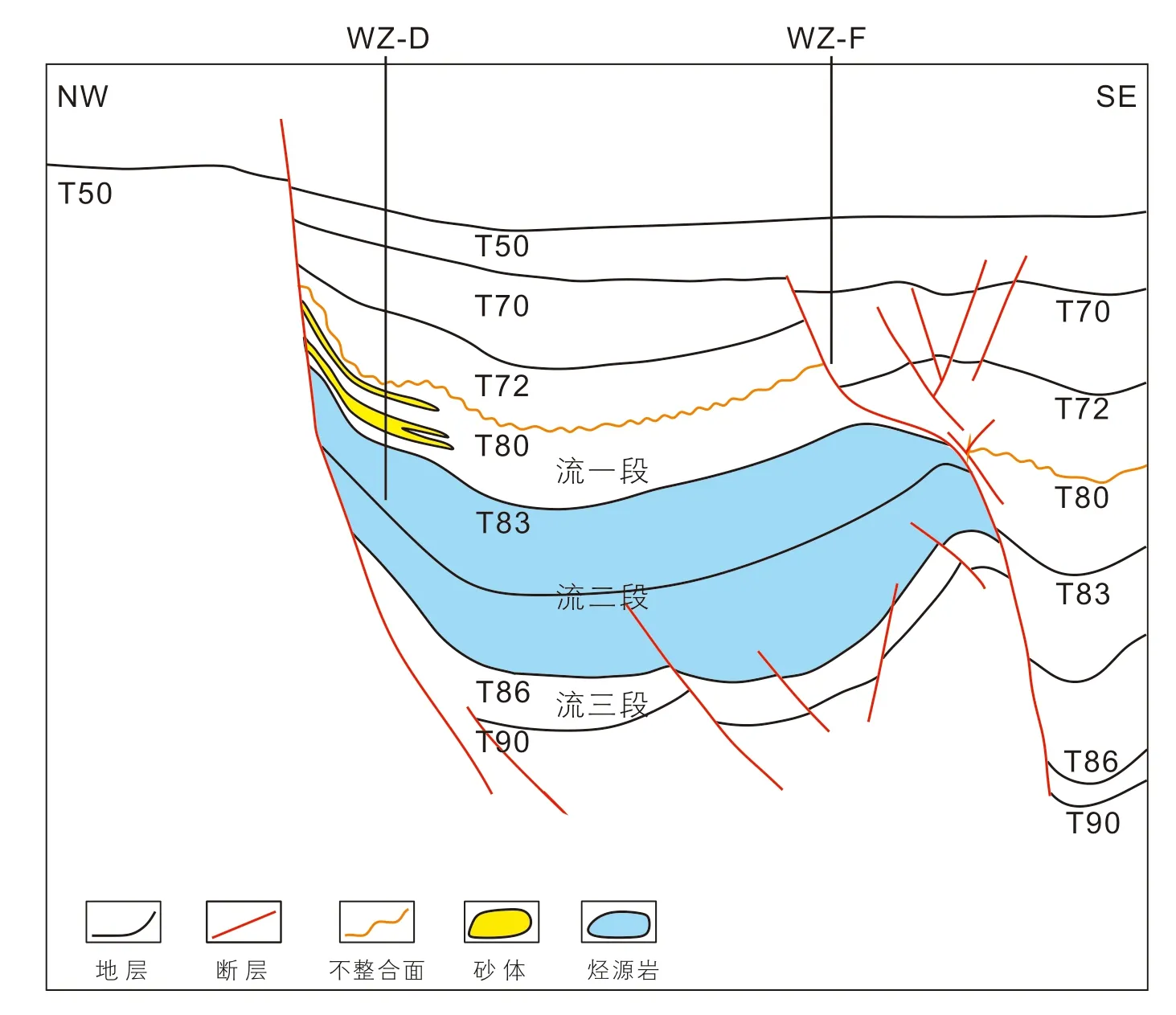

WZ-D含油構造原油成熟度為A洼周緣油藏最低,油源對比結果顯示為上源烴源近源浮力成藏。地震剖面繪制的成藏模式圖顯示,WZ-D構造流一段與下覆烴源缺乏溝源斷裂,可以通過浮力和生烴膨脹力向上充注,近源成藏(圖12)。

圖12 潿西南凹陷A洼WZ-D含油構造成藏模式圖Fig. 12 Oil accumulation pattern of WZ-D oil-bearing structure in sag A in Weixinan depression

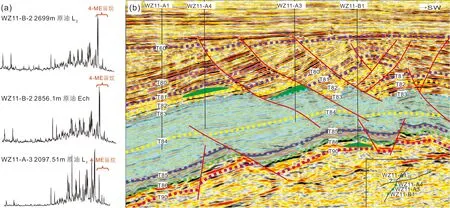

WZ10-A/B油田原油集中富集在流三段,在東西方向上密度相差不大,屬于輕質油,且萜烷和甾烷特征圖譜均顯示原油來自于A洼中心的優質成熟下烴源巖,通過構造脊和骨架砂體從A洼中心長距離運移成藏(圖13)。

圖13 (a)潿西南A洼10-A/B構造原油和洼陷近中心典型下源巖生物標記物譜圖;(b) 10-A/B構造油氣從A洼中心沿流三段砂體側向運移地震剖面示意圖Fig. 13 (a) The biomarker spectrum of oil and typical source rock in oil bearing structure 10-A/B in the A sub-sag in the Weixinan depression; (b) The seismic profile of 10-A/B structures showing related fault pattern and oil migration pathways (in direction from center A sag to WZ10-A and WZ10-B)

WZ11-A/B/C含油構造特征更為復雜。WZ11-A流一段單層系成藏,成熟度稍低,為上源巖供烴。原油主要是砂體近距離運移,通過斷裂垂向調整。WZ11-B構造表現多層系成藏,原油以砂體和斷裂側向運移為主,原油密度從下往上逐漸增大,表明在斷裂發育處可垂向運移。WZ11-B流二段及以下層位成藏來源于下源巖,可以由A洼與B洼混合供烴(圖14)。

圖14 (a) 潿西南A洼WZ11-A/B含油構造不同層段原油甾烷 (m/z 217) 譜圖;(b) WZ11-A/B含油構造地震剖面(測線方向從近A洼中心至WZ11-A至WZ11-B)示意相關油氣和斷裂分布Fig. 14 (a) The biomarker spectrum (sterane, m/z 217) in different formations in oil bearing structure WZ11-A/B in the A subsag in the Weixinan depression; (b) The seismic profile of WZ11-A/B structures showing related oil accumulation and fault pattern (in direction from center A sag to WZ11-A and WZ11-B)

WZ6-A/B含油構造中,WZ6-B的成熟度低于潿洲6-A,WZ6-B流二段原油來源于下源巖,由洼陷成熟烴源排烴,通過不整合面輸導運移。WZ6-B流一段和潿洲組原油為流二段上源排烴后短距離垂向運移。

WZ-E構造原油結合輸導體系和油源特征認為主要來自于B洼供烴,B洼供烴含油構造成熟度高于A洼主供烴的WZ11-A/B/C構造原油。

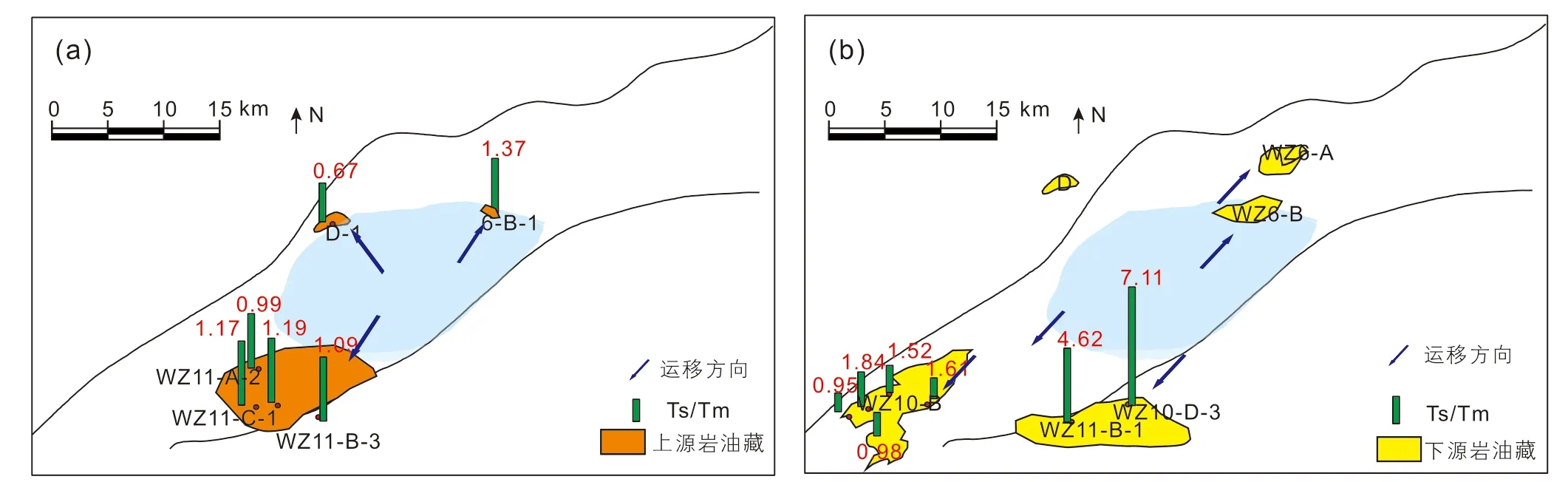

4.2 潿西南A洼及周緣油氣成藏組合

潿西南凹陷A洼及周緣原油的差異性表現為層段上和平面上的區別。層段上表現為流一段及淺層,與流三段和基巖潛山深層的原油的母質來源和沉積環境有區別。平面上則表現為近洼原油和遠洼含油構造原油有明顯區別。總體來說,潿西南A洼可以劃分為上源巖和下源巖兩套生烴單元,下源巖(主要為流二段下部油頁巖)在漸新世末-早中新世大量排烴,生成油氣沿著構造脊和砂體/不整合面可長距離運輸,遇斷塊聚集,主要富集在高帶凸起區,面,主要原油賦存層位為流二段、流三段及深層潛山等,不同含油構造原油差異性主要是不同期次充注的結果,主要表現為成熟度的差異性(圖15)。A洼上源巖(主要為流二段上部油頁巖)在中新世-現今大量生排烴,生成油氣近洼富集,通過砂體/斷裂或砂體近距離垂向運移,主要賦存層位為流一段。從不同層系的成藏組合來說,流一段為下生上儲,流二段上源巖供烴,通過垂向砂體/斷裂和砂體近距離垂向運移成藏,代表性油藏WZ-D,11-A,6-B,等。流二段為自生自儲,流二段下源巖供烴,通過不整合面和砂體長距離側向運移成藏,代表性油藏6-A等。流三段及長流組為上生下儲,流二段下源巖供烴,通過構造脊和骨架砂體長距離運移,斷裂和砂體階梯式運移,代表性油藏10-A/B、11-A、E等(圖15)。由于A洼內部斷裂不發育,上下層段烴源巖和層間斷層的差異發育控制了不同類型原油的分布。A洼近源的流一段巖性圈閉是尋找第I,II類原油的有利區,III類原油沿構造脊側向運移到遠源的流三段儲層,形成斷塊油氣藏。總體來說,層間斷裂發育程度,構造脊線的分布,烴源巖和儲層的配置關系是原油的差異性運移成藏的主控因素。該研究成果對北部灣盆地潿西南凹陷,特別是和A洼陷類似的中心斷裂不發育的盆地油氣勘探具有重要指導意義。

圖15 潿西南凹陷A洼上(a)、下(b)兩套供烴組合油氣運移方向Fig. 15 Oil migration direction of two sets of hydrocarbon supply assemblages ((a) upper and (b) lower) in sag A in Weixinan depression

5 結論

(1)北部灣盆地潿西南凹陷A洼及周緣的原油依照物性和生物標記物差別可以劃分為三類:I類和II類原油包括重質原油和中等密密度原油,具有較低的水生藻類輸入,較高的陸源輸入(C30-4-甲基甾烷豐 度,20R-ααα-C27、20R-ααα-C28、20R-ααα-C29甾烷分布呈“V”字形,全油碳同位素偏輕,C19TT/C23TT值相對低,C23TT/C30H值相對低等特征),主要分布在流一段和潿洲組的砂層中。B洼附近II類原油成熟度高于I類原油;第III類原油為輕質原油,較輕的全油碳同位素,原油為成熟油,明顯的藻類輸入,較強的還原性(Pr/Ph值低,C30-4-甲基甾烷含量高, C19TT/C23TT值相對高,C23TT/C30H值相對高,20R-ααα-C27、20R-ααα-C28、20R-ααα-C29甾 烷 含量分布呈“L”字形)。I類和II類原油表現為成熟度的區別,其與III類原油差別主要表現在藻類母質、陸源輸入、氧化還原條件方面。結合運移輸導特征,認為第I和III類原油為A洼上下兩套不同烴源供烴,第II類為B洼烴源供烴。III類原油均為成熟石油,但在不同構造帶的成熟度有所不同,對比來說,WZ11-B、WZ-D構造原油成熟度高于WZ10-A、10-B,WZ6-A和6-B構造相對最低。。

(2)潿西南A洼沒有完整揭示流二段的鉆井,選取潿西南B洼典型井揭示烴源巖特征。A洼及周緣可劃分為 2 套供烴組合:第I類和II類原油主要來源于上部供烴組合,包括流一段泥巖-流二段中上泥頁巖,成熟度較低或中等,藻類輸入量較少。第ⅡI類原油主要來源于下部供烴組合,包括流二段底部油頁巖-流三段上部泥頁巖,原油烴源均表現為高藻類輸入,同時因為藻類勃發全油碳同位素較重。

(3)通過對包裹體均一溫度和埋藏史、熱史綜合分析認為,潿西南A洼及周緣原油主要于中新世—上新世期間充注成藏,兩期充注時期對應于,中新世早期和晚中新世—上新世早期)。烴源巖處于生油高峰階段。流沙港一段儲層共存在2 幕油氣充注,包括早期低熟油和晚期高成熟度油大量充注過程。

(4)北部灣盆地潿西南凹陷A洼流二段上下兩套源巖和輸導體系的差異性控制了周圍不同含油構造原油性質,層間斷層發育、構造脊線位置、側向砂體展布方式均是研究區油氣運移的主要通道。A洼上源供烴組合主要富集層位為流一段及部分淺層層位,為上源浮力成藏,主要形成近源巖性圈閉。下源供烴組合原油主要富集層位為流三段,部分為流二段,油氣自生自儲或者上生下儲,主要依靠構造脊沿砂體側向運移,原油充注強度高,遠源運移至斷塊圈閉成藏。