北京市海淀區濕地保護規劃與布局探析

夏 舫 李 偉 王博宇 雷茵茹 趙欣勝 翟夏杰 郭子良 王大安 張曼胤 王金枝 吳 慧

(1 北京市海淀區濕地和野生動植物保護管理中心,北京 100094;2 中國林業科學研究院濕地研究所,北京 100091)

濕地是北京城市生態系統的重要組成部分,在調節氣候、蓄洪防旱、凈化水質、維護生物多樣性等方面具有不可替代的作用( 崔麗娟等, 2011a; 2011b; 2021)。高質量的濕地是滿足人類生產生活和社會經濟發展的重要保證,也是城市可持續發展的前提和基礎(崔麗娟等, 2015; 王海霞等, 2006)。北京市濕地面臨著面積下降、水文連通性不足、功能性和水質性缺水并存、生態質量不高、服務功能衰退等諸多問題(崔麗娟, 2012)。

2021 年北京市八部門聯合印發了《北京市濕地保護發展規劃(2021—2035 年)》,提出了“一核—三橫—四縱”的濕地總體布局,用于科學指導濕地保護修復工作。海淀區是北京市城市濕地群的重要分布區域,是建設國際一流和諧宜居之都的關鍵地區,位于北京濕地規劃的中心城區濕地群和沙河濕地帶,擁有翠湖濕地、頤和園濕地、玉淵潭濕地等重要濕地資源,是北京市城市濕地的重要組成部分。海淀區濕地保護發展規劃將有助于促進海淀區濕地融入新型城鄉人居環境建設,增強濕地生態安全保障能力,為建設高品質宜居城市奠定基礎。

1 海淀區濕地概況

海淀區位于北京市城區西北部,地勢西北高東南低,屬暖溫帶半濕潤大陸性季風氣候,年均氣溫為12.7 ℃(李春玲等, 2021),年均降水量502.7 mm。區境內河湖水系縱橫,有清河、南沙河、北沙河等各級河道共81 條(侯曉燕等, 2016)。

海淀區濕地總面積1 420.65 hm2,自然濕地包括永久性河流、季節性或間歇性河流、永久性湖泊等濕地型,其中面積最大的是永久性河流,達393.34 hm2,占海淀區濕地總面積的27.69%。人工濕地主要包括庫塘、水產養殖場和運河/輸水河等濕地型,其中面積最大的是庫塘,達402.87 hm2,占濕地總面積的28.36%。海淀區記錄鳥類317 種,其中國家重點保護野生動物有黑鸛(Ciconia nigra)、白 琵 鷺(Platalea leucorodia) 和 鴛 鴦(Aix galericulata)等,記錄野生植物755 種,包括野大豆(Glycine soja)、芡實(Euryale ferox)和黑三棱(Sparganium stoloniferum)等國家級和北京市級保護植物。

2 海淀區濕地主要的生態問題

海淀區濕地面積1 420.65 hm2,濕地率為3.3%,略低于北京市濕地率(3.6%),遠低于全國平均水平(5.58%)。濕地空間分布呈南北兩大聚集分布區,整體上空間分布極不均衡。海淀轄區內溝渠主要用于行洪,汛期之外基本處于干涸狀態,需要再生水的補充。昆明湖、八一湖、玉淵潭湖、圓明園湖和紫竹院湖因生態補水不足、汛期面源污染等因素,水質均未達到功能區水質標準。海淀區的野生動物棲息地受人為干擾較嚴重,破碎化日趨嚴重,造成相當數量的野生動物處于受威脅狀態。根據2020—2021 年海淀區野生植物調查結果,發現19 種外來入侵物種,降低了本土物種棲息地適宜性,削弱了濕地生物多樣性。

海淀區呈分散分布的501 塊小微濕地缺乏有效管理,小微濕地面臨嚴重的退化趨勢,影響到宜居城市建設和生物多樣性保護。海淀區濕地監測處于起步階段,尚未建立區級濕地監測網絡,濕地信息管理系統缺乏,缺乏系統的生態科普教育頂層設計和特色生態科普資源的調查和梳理。生態類的科普創新基地和校外教育實踐基地不足,還未建立海淀區品牌和標志性的生態科普基地。

3 海淀區濕地生態修復目標

海淀區濕地保護規劃以生態文明思想為指導,以“兩山論”為基石,堅持以“生態優先、科學布局、突出重點、以人民為中心”的理念,將濕地融入新型城鄉人居環境建設。

到2025 年,確保濕地保有量不減少,濕地生態功能得到改善,濕地保護率達到70%。建設小微濕地6 處,濕地生物多樣性保育小區2 處;水體岸線自然化率、河道綠化普及率得到較大提高;濕地野生動植物種數不降低,濕地外來物種入侵得到初步遏制;濕地保護管理能力得到明顯提升,濕地文化得到彰顯。

到2035 年,全區濕地面積總量不減少,濕地生態功能進一步改善,濕地保護率達到80%。建設小微濕地15 處,濕地生物多樣性保育小區5 處;水體岸線自然化率、河道綠化普及率進一步提高;濕地野生動植物種數穩中有升,外來物種入侵得到有效控制;濕地保護管理能力進一步提升,濕地生態系統服務更有品質,形成濕地與城市相伴、與文化交融的總體濕地景觀風貌,助力海淀區“生態優美之城、和諧宜居之城”建設。

4 海淀區濕地保護總體布局

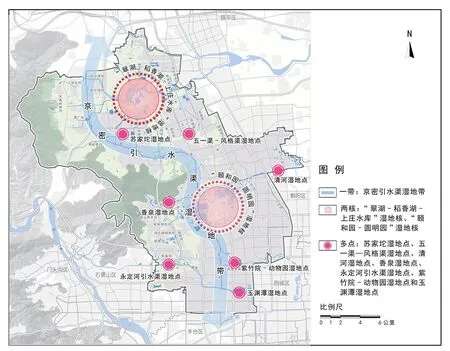

根據北京城市戰略定位和市域綠色空間結構規劃,落實海淀區生態文明建設的總體需求和城市發展目標,依據海淀區地形地貌、氣候、水資源和土地利用等特征,構建海淀區“一帶—兩核—多點”濕地總體布局(圖1)。

圖1 海淀區濕地保護總體布局Fig.1 Overall distribution of wetland ecological space in Beijing

(1)“一帶”指以京密引水渠為軸自然形成的濕地帶。濕地帶貫穿海淀南北,流經北部南沙河流域的臺頭溝、草場溝、周家巷溝、東埠頭溝、團結渠,南部的清河、昆明湖,最后經昆玉河在濱角與永定河引水渠匯合后,流入玉淵潭,是連接“兩核”重要的生態廊道。

(2)“兩核”為海淀區北部的“翠湖-稻香湖-上莊水庫”濕地核和南部的“頤和園—圓明園”濕地核。“翠湖—稻香湖—上莊水庫”濕地核包括翠湖、稻香湖、上莊水庫等湖泊、庫塘和稻田濕地,也包括南沙河上游的沙澗河、柳林溝和下游的西玉河濕地,是海淀區北部重要的生態保護屏障,也是一道綠隔城市公園環的重要生態節點。“頤和園—圓明園”濕地核包括“三山五園”中的頤和園、圓明園,“一道十三園”中的北塢公園、海淀公園、船營公園、兩山公園等,高等院校中的未名湖、近春園等,以及周邊河流和溝渠,構成了海淀區南部具有鮮明特點的歷史文化濕地群,具有巨大的景觀和文化服務功能。

(3)“多點”指海淀濕地資源聚集的河渠、庫塘、城市公園等生態節點。包括蘇家坨濕地點、五一渠—風格渠濕地點、永定河引水渠濕地點、清河濕地點、香泉濕地點、紫竹院—動物園濕地點和玉淵潭濕地點等,是“一帶”和“兩核”的補充和擴展,對于優化海淀藍綠空間布局、增強海淀濕地生態功能具有重要意義。

5 濕地保護規劃內容

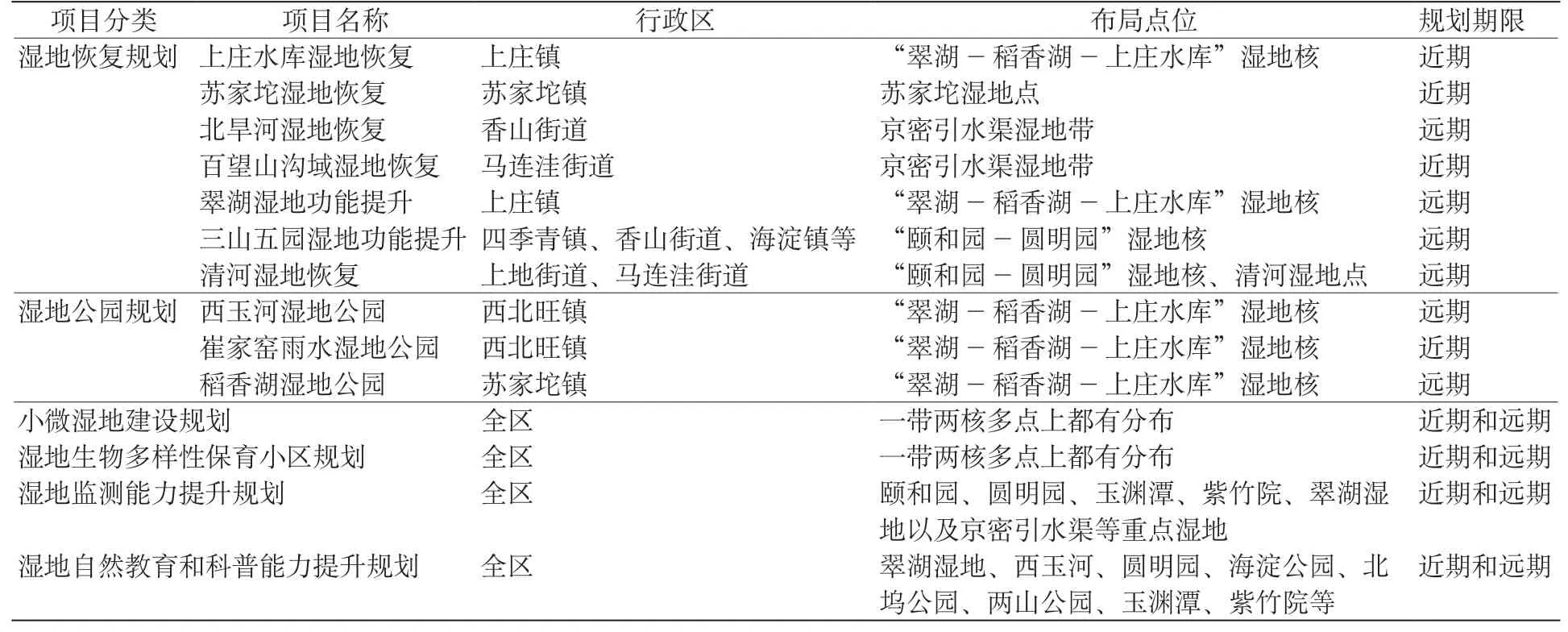

圍繞“一帶—兩核—多點”濕地總體布局重點開展濕地恢復規劃、濕地公園規劃、小微濕地建設規劃、濕地生物多樣性保育小區規劃、濕地監測能力提升規劃和濕地自然教育和科普能力提升規劃6 項內容(表1)。

表1 海淀區濕地保護規劃Table 1 Wetland conservation and development planning of Haidian district

5.1 濕地恢復規劃

北部地區以南沙河為軸線,恢復上莊水庫、蘇家坨和翠湖濕地等核心濕地,串聯雨水濕地和各條河渠,形成河渠互通、功能互補的濕地生態網絡。南部在“頤和園—圓明園”濕地核,以公園濕地為主進行濕地生態恢復,通過基質恢復、植被修復、動物棲息地修復等措施,提升三山五園濕地功能;開展百望山溝域、北旱河、清河等濕地生態恢復,改善濕地生態質量,充分發揮濕地的生態、環境與社會效益。

5.2 濕地公園規劃

在充分保護濕地的基礎上,以生態優先、合理利用、因地制宜、體現特色為原則,在北部生態科技綠心規劃西玉河濕地公園、崔家窯雨水濕地公園、稻香湖濕地公園,突出南沙河流域濕地功能和景觀特色。

5.3 小微濕地建設規劃

在鳳凰嶺、屯佃村、玉峰路等地,建設以維持濕地生物多樣性和提供生物棲息地為主要功能的小微濕地。通過濕地植被恢復、隱蔽物建設、食源植物配置等措施,為重要野生動物棲息、水鳥遷徙停歇和珍稀植物種群恢復等提供條件。

在上莊鎮白水洼村、上莊后河等農村和郊區,建設以污染防治和水質凈化為主要功能的小微濕地。通過濕地水生態修復、岸帶生態化改造、水系連通、基質修復等措施,提高小微濕地吸納消除污染物的能力,改善區域水環境。

在冷泉村、南旱河等地,建設以調蓄雨洪為主要功能的小微濕地,結合平原造林綠化、城市森林、公園建設等生態工程。通過基質修復、微地形改造和植被恢復等措施,有效提升濕地減少地表徑流、調蓄雨洪、改善環境等功能。

在中關村公園、中關村東升科技園等人口密度較大的區域,營建以調節小氣候和美化環境為主要功能的小微濕地。通過濕地植被恢復、水生態修復、濕地小品和科普宣教設施建設,改善人口聚集區生態環境,滿足市民就近休閑游憩的需求。

5.4 濕地生物多樣性保育小區規劃

在北京一零一中學、中關村軟件園、海淀公園、紫竹院和玉淵潭東湖等地采取生物多樣性保育措施并配備相關基礎設施,開展海淀區濕地生物多樣性保育小區的建設。通過生態留白、設置禁入區、生態隔離設施等措施,減少不必要的人為干擾,保護珍稀瀕危動植物的原生地、繁殖地和越冬地等;通過珍稀植物就地保護、生境恢復和改善等措施,促進濕地植物多樣性保育;通過“本杰士堆”建設、食源植物配置、生境島修復等措施,營造野生動物適宜棲息地;配置濕地保護和生物多樣性保育統一標識和宣教系統,開展生物多樣性的跟蹤監測和自然教育活動,提高公眾的濕地和生物多樣性保護意識。

5.5 濕地科研監測能力提升規劃

結合現有的水文監測站、氣象監測站等建設5~6處區級濕地監測點,對頤和園、圓明園、玉淵潭、紫竹院、翠湖濕地以及京密引水渠等重點濕地的生態狀況進行監測,建設翠湖濕地市級重要濕地監測站點。開展海淀區野生動植物資源普查,對珍稀瀕危動植物和外來入侵物種進行動態監測,建設海淀區濕地資源年度動態監測數據庫,對濕地動態監測數據進行信息化管理。

5.6 濕地自然教育和科普能力提升規劃

開展濕地自然教育示范基地建設,在翠湖國家城市濕地公園、西玉河濕地公園、崔家窯雨水濕地公園、稻香湖濕地公園等完善展示型自然科普館和體驗型自然教室,配備相應的標本、模型、牌示、解說和互動教學設施,編制濕地自然教育課程,介紹濕地生態系統和生物多樣性;在上莊鎮西馬坊村、長樂村京西稻種植區、海淀公園、北塢公園、兩山公園等配備展示稻田耕作的多媒體和互動型展陳設備,開辟稻田種植農耕體驗區,持續開展“海淀公園收割節”等品牌濕地宣傳活動,編制京西稻自然人文課程,介紹京西稻歷史脈絡、皇家稻作文化、稻田生態系統等;在頤和園、圓明園遺址公園、紫竹院公園等建設濕地文化宣教館、科普長廊等,展示海淀區濕地與城市發祥、園林名勝興起、漕運、農耕發展的關系,建設大運河文化帶、永定河文化帶,傳承運河歷史典故。

在濕地公園、城市公園、小微濕地、濕地生物多樣性保育小區等建設展示型、互動型或研究型濕地自然教育驛站,設立介紹濕地知識的標識、標牌,配備濕地水質、氣象、土壤、生物多樣性等小型監測儀器,成為展示濕地科學知識的一線陣地,公眾參與濕地監測與保護的微型平臺。

挖掘海淀特色濕地自然教育資源,建立精細化自然教育資源清單,設計濕地自然教育課程、編寫濕地自然教育講義、設計濕地自然教育活動,逐步形成種類齊全、特色突出的濕地自然教育研學課程體系。設計主題鮮明的自然教育路線,如頤和園—圓明園—紫竹院—玉淵潭的“體味濕地文化”線路,根據不同受眾的需求,組合課程模塊,設計半日游、一日游、兩日游等不同時長的濕地自然教育研學課程。推進海淀區濕地自然教育研學課程進校園、進課堂、進社區。

6 結語

濕地保護規劃的主要目的是更好地建立濕地保護體系,科學恢復和利用濕地。北京市海淀區濕地資源稀缺且空間分布不均,生態質量較低,城市人口密集,濕地資源人均占有量較低。海淀區通過開展濕地恢復、濕地公園建設、小微濕地建設、濕地生物多樣性保育小區、濕地科研監測能力提升以及濕地自然教育和科普6 項規劃以實現海淀區“一帶—兩核—多點”濕地總體布局,保護規劃實施后,海淀區濕地保護管理將得到大幅加強,濕地質量和生態功能顯著提升,濕地生態系統服務更趨完善,給全區帶來顯著的生態效益。海淀區濕地保護規劃將有助于促進海淀區濕地融入新型城鄉人居環境建設,增強濕地生態安全保障能力,為海淀區濕地保護、恢復和可持續利用提供一定的參考(崔麗娟等, 2021; 宋晴等, 2021),為建設高品質宜居城市奠定基礎。