讓人“吃驚”的伊朗電影

源遠

20世紀90年代,阿巴斯·基亞魯斯塔米聲名鵲起,在世界影壇上刮起一陣伊朗風。

他拍攝的《何處是我朋友家》《生生長流》和《橄欖樹下的情人》電影系列,被影評人和研究者命名為“考蓋爾三部曲”,它們向世界展示出一種別樣的生活和別致的風景。

就像張藝謀的電影讓世界看到了中國黃土高原的壯美和山西大院的瑰麗一樣,基亞魯斯塔米的電影則讓世界知道了伊朗吉蘭省的一個小村落——考蓋爾。

考蓋爾是一個臨近里海的小村落,它和附近的村落成為《何處是我朋友家》的外景地。

像很多伊朗電影一樣,這部影片也是以兒童為主要角色。從兒童的日常遭遇入手,直面各種社會問題,表達對伊朗百年來政治糾紛、內外戰亂、宗教斗爭的控訴,流露出對底層的同情,再藉由兒童的視角,沉淀出污濁世界里純真美好的一面。

《何處是我朋友家》講述了小學生阿默德尋找同桌穆罕默德的家的故事。阿默德誤把穆罕默德的作業本帶回自己家,為了讓穆罕默德及時完成作業從而避免第二天受到老師的責罰,他兩次跑到鄰村尋找穆罕默德的家。但兩次尋找都未果,不得已,阿默德回家連夜替同學抄寫了作業,第二天在老師檢查前把作業本擺在他們的書桌上。一個作業本,兩個小伙伴,一段動人的友誼。

1990年,伊朗西北部發生強烈地震,傷亡極為慘重。而地震的發生地正是考蓋爾所在的地區。曾經看過該片的觀眾都十分惦念兩個小男孩兒的命運。導演更是如此,他也很擔心他們的境遇,這種牽掛催生了《生生長流》的故事——一位電影導演帶著自己的兒子前往考蓋爾尋找兩個生死未卜的男孩兒。影片以紀實手法呈現了震后災區的景象,記錄了人們的悲傷,同時也在殘垣斷壁中找到了生的希望。

而在這次拍攝中,一幢沒有倒塌的房屋和一對在震后結婚的年輕夫婦吸引了導演的目光,這又成為第三部電影《橄欖樹下的情人》的創作動機。

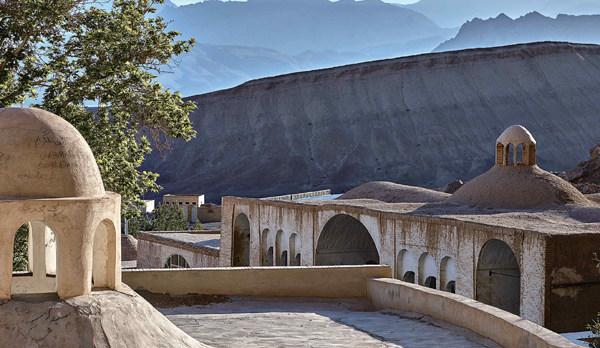

就這樣,這個名叫考蓋爾的小山村及其周邊村莊成為基亞魯斯塔米電影創作的“福地”,它們從單純的外景地變成一個電影系列的敘事元素。透過這三部曲,我們不僅看到導演基亞魯斯塔米對人性的挖掘,對生、死和世界的思考,而且也領略到伊朗西北部的地理風貌、風俗人情以及它特有的文化。

在基亞魯斯塔米的電影里,風景不是簡單的環境,而是敘事的重要組成部分。

在《生生長流》中,被地震破壞的山村到處是殘垣斷壁,瓦礫成堆,一片狼藉。透過土黃色的殘破房門,導演看到一大片綠草如茵的山坡,隨著攝影機的推進,在古典音樂的襯托下,一派優雅的田園風光呈現在觀眾面前,生活的信念、生命的美好都在這如畫的風景中得到充分的表達。

基亞魯斯塔米的電影在伊朗國內受到了限制,但他卻把電影推向了世界。

在他之后,不少更年輕的伊朗導演的作品不斷進入全球影迷的視野。馬基德·馬基迪的《小鞋子》《天堂的顏色》、阿斯哈·法哈蒂的《關于伊麗》《一次別離》……都受到了世界影壇的關注和好評。

這些影片就像是一個窗口,讓世界通過影像了解伊朗、認識伊朗。