警惕毛烏素沙地二次沙化

耿國彪

毛烏素沙地位于內蒙古自治區的鄂爾多斯南部、陜西省榆林市的北部風沙區和寧夏回族自治區鹽池縣東北部,總面積約4.22萬平方公里,屬典型的生態脆弱區和敏感區,是華北地區沙塵來源區域之一。

縱觀我國在防沙治沙方面所取得的成就,毛烏素沙地的治理可謂彪炳史冊的一項奇跡。新中國成立以來,持續開展毛烏素沙地治理,經過一代代人的不懈奮斗,曾經的荒漠變成了綠洲。但是人為破壞植被的現象仍時有發生,如果不繼續強化治理措施,毛烏素沙地恐將面臨二次沙化風險。

毛烏素沙地不穩定的綠色

毛烏素沙地是中國四大沙地之一。歷史上,這里曾是以“水草肥美,牛羊塞道”著稱的塞上明珠。自唐代起至明清,由于人類的不合理開發利用與氣候變遷,毛烏素地區逐漸變成茫茫大漠,當地生態遭受嚴重破壞。

新中國成立初期,整個延安以北的陜北地區森林覆蓋率降到歷史極值1.8%。流沙已越過長城南侵50多公里,其前鋒抵達米脂、吳起一帶,榆林城被迫3次南遷,素有“三拓榆陽”之說,形成了“沙進人退”的被動局面。

懷揣著對綠色與希望的美好憧憬,當地政府動員沙區群眾開展了波瀾壯闊的治沙活動。從上世紀五六十年代開始,便在長城沿線點上建設20個國有林場和10個大型苗圃試驗示范區;70年代建設了4條大型防風固沙林帶和農田防護林網;80年代開展大規模飛播造林和大戶承包造林活動。

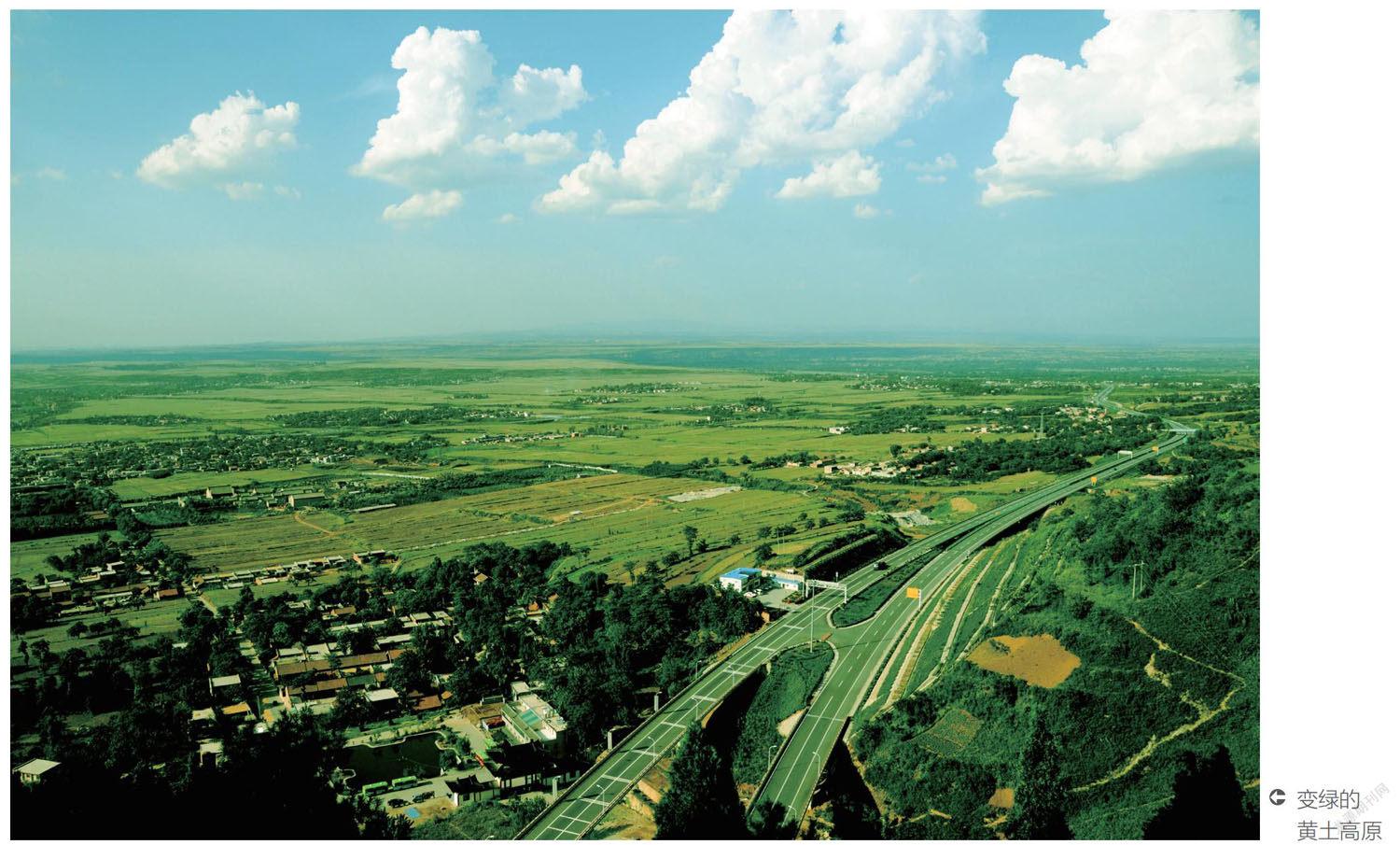

如今,通過多年探索,地處防沙治沙第一線的陜西省榆林市構建了“五位一體”的治沙、發展模式。曾經飽受毛烏素沙地風沙侵襲之苦的榆林人民,歷經70年的艱辛治理,實現了從“沙進人退”到“綠進沙退”的歷史性飛躍。據了解,目前榆林全市林木覆蓋率由0.9%提高到36%,流沙全部實現固定、半固定,沙區植被平均蓋度達到60%以上,筑起了阻止毛烏素沙地南移和西擴的“綠色長城”,陜西的綠色版圖因此向北推進了400余公里。

但是我們還不能滿足于毛烏素沙地的治理現狀,由于生態本底脆弱、已建成的防護林逐步退化等原因,已治理的毛烏素沙地存在二次沙化風險。

毛烏素沙地干燥少雨,林地落葉在自然條件下無法有效分解,土壤養分難以承載人工林持續消耗。現有灌木林占林地總面積61.2%,多為30年前的低密度飛播造林,經過多年演替,林草密度大幅增加,現有灌木林已超過了沙地土壤生產力承載范圍。

同時,榆林煤炭開采對地下水系造成破壞和污染,導致地下水位嚴重下降、水質變差,不能滿足地表植物正常生長需求,煤炭采空區林木大量枯死,土地風蝕沙化嚴重。

陜西師范大學西北歷史環境與經濟社會發展研究院副院長方蘭說,三北防護林工程于1978年啟動,受當時生產力和科技水平制約,榆林毛烏素生態造林可選的優良樹種種源較少,人工喬木防護林主要是楊樹、柳樹等,灌木植物以花棒、檸條等為主,植物群落林種單一、穩定性、抗逆性較差,隨著氣候和土壤環境變化,部分林草種已不適應當前生長環境。

方蘭指出,榆林市現有2360萬畝林地,多為20世紀七八十年代人工營造的楊樹防風固沙林帶和飛播治沙形成的固沙灌木林,多數林木已進入生理衰退期。

陜西省林業局副局長、陜西省林科院院長昝林森在調研中也發現:生態環境的改善,為毛烏素沙區農牧業發展提供了基本條件。但是,在沙化土地上開發建設的大規模現代化集中連片種植區,在農作物收割后播種前的冬春季裸露地表已成為沙塵暴新的策源地,若不加以治理,將會造成沙地生態失衡,觸發二次沙化問題。

“榆林長城沿線風沙草灘區處于生態環境脆弱區和敏感區,屬于京津冀風沙源區。以大型灌溉為支撐的規模化土地整治開發,加快了地下水資源的消耗。” 昝林森說。區域地下水資源的超量、無序利用,對地下水資源造成嚴重影響。土壤及地下水環境安全危機,已為我國糧食安全和生態環境可持續發展敲響了警鐘。

畜牧業是支撐毛烏素沙地當地農業和農村經濟發展,保障農民持續穩定增收的重要產業。而迅猛發展的畜牧業,加劇了草場退化,造成二次沙化風險。

昝林森為記者算了一筆賬:2020年榆林市畜禽養殖規模顯著增長,達到2368.03萬頭只,草食家畜飼草需求量為462.16萬噸,全市羊、牛、生豬、家禽精飼料需求為297.64萬噸(折飼料糧208.35萬噸)。而全市飼草生產能力為669萬噸,尚有富余(206.84萬噸),飼料糧130余萬噸,缺口較大(78.35萬噸)。據測算,到2025年,全市飼草需求量為910萬噸,精飼料需求為490萬噸,如果按2020年生產能力測算,發展畜牧養殖飼草和精飼料缺口都非常大,分別為241萬噸和360萬噸。全市優質飼草平衡兩年內將被打破,畜牧產業將出現飼草、飼料大范圍嚴重短缺。當地畜牧業迅猛發展與現有草場承載能力、飼草缺口之間的草畜矛盾將日益突出,加劇了脆弱生態環境中林草資源的退化和二次沙化的風險。

為了推進沙地再治理,榆林市正式啟動了防止二次沙化及國土綠化五年行動,目標到2025年,完成營造林及種草500萬畝。其中,人工造林種草150萬畝、飛播造林50萬畝、封山育林50萬畝、退化林修復200萬畝、森林撫育50萬畝。全市70%以上的可治理沙化土地得到治理,草原綜合植被覆蓋度穩定在60%左右,沙區植被覆蓋度達到65%以上,加快綠色由“淺”向“深”轉變。

多措并舉 持續增綠

70多年來,毛烏素沙地治理取得舉世矚目的成就。尤其是榆林沙區人民與肆虐無情的風沙進行艱難抗爭,涌現出了李守林、石光銀、牛玉琴、張應龍、補浪河女子民兵治沙連等一批享譽全國的治沙英雄和先進集體,探索出“飛播治沙”“引水拉沙造田”“沙旱生植物引種擴繁”“前擋后拉治沙”“障蔽固沙”等科學治沙技術,形成了飛播治沙、沙荒大面積植樹造林、小流域綜合治理等防沙治沙和水土流失治理技術體系,完成了世界上最大面積的生態逆轉,實現了由“沙進人退”到“綠進沙退”的歷史性轉變,成為全球防治荒漠化典范,為全球荒漠化防治貢獻了中國經驗和中國方案。59E89B05-577A-4913-B486-1A2651C7CA6F

毛烏素沙地治理絕不能退縮,二次沙化的現象絕不能出現。按照防止二次沙化及國土綠化五年行動方案,榆林還將動員各類資源開采企業履行社會責任,對礦區及其周邊、生產生活區進行綠化,提高礦區林草植被蓋度。同時,鼓勵和引導有意愿的企業、社會資本與相關部門合作參與生態建設,明確資源型企業繼續認領認建造林種草項目任務,領取相應的“碳票”。通過集約經營和技術升級,建設一批不同類型、各具特色的高質量“綠色碳庫”試點示范基地。

針對二次沙化的風險,方蘭建議,強化毛烏素沙地再治理。將毛烏素沙地納入國家黃河流域荒漠化防治區,推動降雨量400毫米以下區域科學綠化工作和三北防護林退化修復工程,建設黃河流域綠色生態屏障;在榆林開展光伏治沙試點,合理利用毛烏素各類土地,采用“光伏+礦區生態治理”“光伏+牧光互補”“光伏+荒漠化土地生態恢復”等建設模式,提升毛烏素沙地治理生態效益和經濟效益。

試點開展灌木林平茬復壯。建議國家林草局調整林地管護政策,適當允許在林地開展因生態修復所需的土地整理工作;榆林在不破壞沙區生態的基礎上,在高密度灌木林區域科學合理、規模化開展灌木林平茬復壯工程。

加強毛烏素沙地修復資金保障。建議國家設立專項資金,支持在榆林等地區建立生態補償機制,推動黃河干支流流域治理、源頭治理、系統治理;吸引社會資本參與生態建設,利用社會力量開展灌木林平茬復壯、林下經濟培育等生態修復治理工作,持續穩定保障生態建設資金投入。

昝林森則認為,要堅持生態優先,加強土地資源整體規劃,科學合理確定農林草比例。要以毛烏素沙地生態環境提質增效為抓手,建立統籌發展保護、地上地下系統治理、立體治理的大生態空間治理格局;要科學編制沙區國土資源空間規劃,堅持生態紅線戰略,統籌“山水林田湖草沙”綜合治理,構建“生態優先、量水而行”的綠色發展格局,控制土地開墾,嚴禁放牧,保護沙生植被,合理布局生態治理空間,農業和畜牧業發展空間,系統推進生態保護和修復。

要以水定產、量水而行,發展節水型現代農業。以水定規模、以水定產業、以水定品種,實現農業的綠色高質量發展,成為目前亟需破解的困局;應根據當地水資源條件和未來新增用水需求,積極推進高效節水灌溉,持續壓減地下水開采,嚴格地下水管控,以提高水資源利用效率;在農業生產中,應充分考慮毛烏素沙地降水、地表水、地下水等水資源的時空分布和承載能力,堅持以水而定、量水而行、宜林則林、宜草宜草、宜荒則荒,合理恢復林草植被。

加大農田防護林體系建設,提高土地自我修復功能。實踐證明,風沙區開展農田防護林體系建設是改善沙區生態環境,促進農牧業協調高質量發展的有效措施,對于減輕風沙危害,改善農田小氣候,保障農牧業高產穩產具有重要作用。在生態環境得到初步改善的前提條件下,以鄉土樹種為主,營造喬灌混交林農田防護林網,充分利用防護林降低風速,改善農田溫度,更好地改善立地條件,使作物具有較高的產量和較強的抵御自然災害能力。

“據觀測,農田防護林一般可降低風速30%?60%,在林網內相對濕度可提高11%?20%,植物蒸騰強度降低18%?37%。據測定,林網內蒸發量減少23%?38%,土壤耕作層的含水量增長30%?35%,林帶可使作物產量提高20%?50%。”?昝林森建議,在充分了解和掌握農田防護林現狀的基礎上,抓緊編制當地農田防護林搶救性恢復方案,以改善農田小氣候,降低農田自然災害風險,保障農業高質量發展,減少冬春季裸露地表風蝕沙化的風險。

毛烏素沙地土壤結構顆粒組成中,粗砂粒占比較大,而粉粒嚴重不足,粗質地砂土由于分量和黏粒含量低,砂粒吸附有機質能力較差,難以吸附在土壤細顆粒中形成穩定的團聚體。昝林森建議,采用客土改良、秸稈粉碎還田、種植豆科作物、增施有機肥等土壤改良方法,模擬黑壚土結構,通過黃綿土、紅黏土、膨潤土、白膏泥等作為沙地改良的新材料,與沙土按照一定的比例進行復配,增加耕作層土層厚度,提高土壤有機質和微生物含量、沙化土地的黏粒或粉粒比例,改善土壤顆粒組成結構和水肥氣熱狀況,將沙化土地改良為優質耕作地,有效提升作物產量。

榆林現有草場資源2335.58萬畝,可利用的草場難以滿足快速發展的羊只規模,榆林面臨著草畜矛盾、飼草產業鏈不夠完整等問題。

昝林森對記者說,應積極探索以“減羊增牛”為主的科學養殖模式,并充分利用現有灌木林地資源,實施灌木平茬作業解決牛羊的飼草需求。應按照“以草定畜”“草畜平衡”協調發展的思路,著力構建符合榆林生態空間治理要求的新型草畜平衡關系。

70年的努力,使毛烏素沙地由荒漠變成了綠洲,但毛烏素沙地的生態還非常脆弱,稍有不慎就會造成二次沙化的風險。因此,要保住毛烏素沙地的治理成效,我們一刻都不能放松。59E89B05-577A-4913-B486-1A2651C7CA6F