自行車車速顯示電路設計方案比較

曾勁飛 李威 蒲俊江 都帥

摘 要:本設計利用脈沖信號對自行車車輪轉速信號進行采集 ,利用555多諧振蕩器電路產生一個較高占空比的時鐘信號,通過調整周期,使得方波周期中高電平的時間長度內,通過一根輻條恰好代表實際速度的0.1km/h。當車輪轉動時,受磁鋼的影響信號采集裝置會輸出脈沖信號,其頻率和轉速成正比。對十進制計數器74LS90和鎖存器74LS273進行控制,并用74LS48進行譯碼將信號傳輸至七段數碼管并顯示自行車車速。根據要求,在誤差允許的范圍內,該電路可以測出自行車車速且自行車車速表的精度能夠達到1km/h。在超速情況下報警提醒。

關鍵詞:555多諧振蕩器,74LS90,74LS273,74LS48

1前言

自行車被發明及使用到現在已有兩百多年的歷史,這兩百年間人類在不斷的嘗試與研發過程中,從玩具式的木馬車到今日各式的新穎休閑運動自行車,自行車發展的目的也從最早的交通代步的出行方式轉換成休閑娛樂運動的工具。隨著居民生活水平的不斷提高,自行車不再僅僅是普通的運輸、代步的交通工具,更是成為人們娛樂、休閑、鍛煉的首選。因此,自行車需要更強大的功能,能給人們帶來更多的方便。自行車車速表作為自行車的一大輔助工具也正是隨著這個要求而迅速發展的。駕駛裝有自行車車速表的自行車,你就能掌握騎車速度。特別對于自行車運動員來說,隨時能夠獲悉自行車的車速,掌握快慢節奏,是運動員訓練的關鍵。

1.1 設計背景

電子課程設計是模擬電子技術與電子技術基礎數字部分課程運用于實際的重要體現,是理論聯系實際的重要步驟。電子課程設計幫助學生更加深刻的理解課堂所學的知識內容。通過對仿真軟件的學習和運用對今后的學習工作都有積極作用。自行車車速測試電路的設計不論從實際內容還是難度都滿足本次課程設計要求。

1.2 設計目標

本設計利用脈沖信號對自行車車輪轉速信號進行采集模擬,利用555多諧振蕩器電路產生周期脈沖信號對十進制計數器74LS90進行控制,寄存在74LS273鎖存器,并用74LS48進行譯碼將信號傳輸至七段數碼管顯示自行車車速,并在超速時報警提醒。

1.3 實施計劃

通過查閱相關書籍,制定初步的設計方案。根據方案進一步查找電路模塊需要的電子元件的詳細使用方法。然后對各個模塊進行仿真與測試,最終進行整體電路的仿真與調試。

1.4 必備條件

數字電子技術理論基礎、模擬電子技術理論基礎、仿真軟件protues的使用。

2總體方案設計

通過查閱大量相關技術資料,并結合自己的實際知識,我主要提出了三種技術方案來實現系統功能。下面我將首先對這三種方案的組成框圖和實現原理分別進行說明,并分析比較它們的特點,然后闡述我最終選擇方案的原因。

2.1 方案比較

通過查閱資料設計出以下兩種方案。

2.1.1方案一

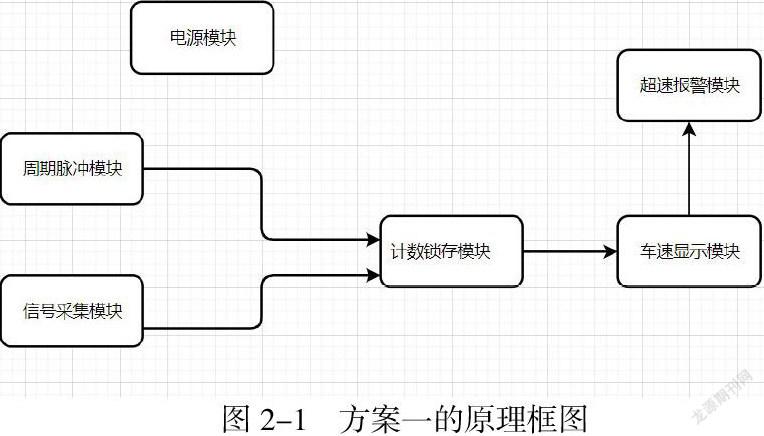

方案一原理框圖如圖2-1所示。

此方案利用脈沖信號對車速的模擬,用到555定時器,74LS90,74LS273,74LS48,七段數碼管等實現車速的顯示以及超速報警的提醒。周期脈沖電路產生一個較高占空比的時鐘信號,通過調整周期,使得方波周期中高電平的時間長度內,通過一根輻條恰好代表實際速度的0.1km/h。當車輪轉動時,受磁鋼的影響信號采集裝置會輸出脈沖信號其頻率和轉速成正比。受方波周期信號控制,計數器計數后,將數據輸送給譯碼器,計數器清零,然后譯碼器講數據傳至七段數碼管顯示。如車速超過一定值報警電路提示。

2.1.2方案二

方案二原理框圖如圖2-2所示。

此方案由霍爾傳感器模擬電路,555多諧振蕩電路,計數延時電路,七段數碼管,電源電路模塊等組成。計數電路采用了延時電路,延時電路部分利用了電容和施密特觸發器組合的方式來進行延時。

2.2 方案論證

方案一具有較強的可行性,且功能模塊較多比較符合現實使用要求。其中的各部分電路設計基本符合數字電子技術的課程學習內容,操作起來更方便。方案二功能比較單一,且由于74LS90自帶異步清零功能,所以設計的延時電路不再需要。延時電路的設計出現部分問題,可操作性不強。并且霍爾元件在仿真測試中并不容易實現。

2.3 方案選擇

由于本次課程設計是基于數字電子技術和模擬電子技術的基礎,方案一涉及電路都是數字電子技術課程要求重點掌握的知識,且方案一功能模塊更多,更符合實際使用要求,故選用方案一作為設計方案。

參考文獻:

[1] 555時基電路識圖 孫余凱等編著.北京:電子工業出版社,2007.1 :50-57

[2] 馮乙引. 自行車速度表電路[J]. 集成電路應用, 2000, 000(005):46-47

[3]電子電路設計與制作 梅開鄉、梅軍進主編.北京:北京理工大學出版社,2010.1:129-131

[4]全國大學生電子設計與制作技能實訓 來清民編著.北京:中國電力出版社,2015.6

[5]電子線路設計指導 李銀華等編著.北京:北京航空航天大學出版社,2005.6:97-98

[6]電工電子技術 林紅、張鄂亮、周鑫霞主編.北京:清華大學出版社,2010.1