立足“孤島”的陪都建構與城市想象

——《良友》畫報與重慶大轟炸

梁思璇 劉竺巖

(1.四川美術學院 藝術人文學院,重慶 401331;2.蘭州大學 文學院,甘肅 蘭州 730000)

引言

作為陪都,抗戰期間的重慶見諸報端是常見的事。這一方面取決于以重慶為中心的國家意識建構,它被借以提升國民抗戰信心;另一方面,作為邊緣化,甚至相較于南京、北京更富“異域色彩”的西南城市,重慶是神秘的。要讓它成為文化層面的“首都”,媒介的力量不可或缺。遍覽抗戰期間主要報刊,如《中央日報》《掃蕩報》《大公報》等,莫不如此。它們對重慶的建構既是主觀的,也是客觀的。前者集中于對重慶新聞事無巨細的大篇幅報道,后者則基于現實:作為中國的政治中心,政治事件多集中于重慶;文化人大量流入,重慶成為文化中心;受制于戰局,重慶也實際上成了經濟中心。因此,在報刊中,“重慶的上海化”[1]甚或重慶的“中心化”已在媒體的不斷言說中形成。

在諸多報刊中,《良友》畫報(下文簡稱《良友》)深受學界矚目。早在20世紀70年代末、80年代初,《良友》就已受到關注。主要見于趙家璧[2]、馬國亮[3]等親歷者撰寫的回憶性文章,重在記述《良友》與黨組織、魯迅、鄭伯奇等的關系。該刊真正成為學術熱點,始于新世紀之初。2003年,李志雄[4]盛贊其“為畫報開辟了一個新紀元”“開創了中國畫報的新趨向”。2004年,湯靜[5]指出其重要的美術傳媒作用。此后,楊春曉[6]、梁惠娥[7]等學者延續這個路徑,或從封面入手,或聚焦于廣告,探析《良友》的藝術傳播價值,讓《良友》真正成為了現代美術史、報刊史上無法繞開的話題。

隨著《良友》研究的細化,抗戰時期的《良友》受到重視。如王春泉、李曉潔[8]探究其大篇幅報道延安消息的動因,梁騰[9]聚焦《良友》在視覺傳播中進行革命宣傳的內在機制。但《良友》與重慶的關系,以及涉重慶報道的策略尚未得到重點關注。同時,作為抗戰期間在上海發行的期刊,《良友》的“孤島”報刊身份也鮮有學者談及。整體來看,抗戰期間的《良友》一方面與重慶諸報刊相一致,關注抗戰,關注重慶動向,但另一方面,它的視角是“他者”的,居于重慶文化場域之外。這樣的特殊處境,讓《良友》關于重慶的報道具備了特異性。而自1938年至1944年的大轟炸作為抗戰期間重慶重要的歷史事件,探究它在《良友》的報道中怎樣被言說,不僅對分析《良友》報道策略有所助益,更能管窺“孤島”報刊的微妙心態。

具體而言,《良友》對重慶大轟炸的報道為何大大超越了“轟炸”范圍?它在“轟炸”內外建構了怎樣的重慶形象,何以如此?作為上海“孤島”報刊,它對重慶大轟炸的報道有哪些特異性,又基于怎樣的考量?借鑒麥考姆斯等的議程設置理論、雅克·德里達的“面甲效果”(visor effect)等,探析《良友》與重慶大轟炸之間的復雜關系。

一、反常的報道:《良友》中的重慶大轟炸與轟炸實況

受限于《良友》此前的通俗化、娛樂化定位,在較早的研究中它一直未被劃分到“孤島”抗日報刊系統之內。從發行策略看,自《良友》1939年在上海復刊,就采取了與“孤島”大量抗日報刊相同的“掛洋旗”策略。它與《華美晚報晨刊》《華美晚報》相同,聘美國人密爾士(H.P.Mills)為發行人,憑借“美商報紙身份,不受日偽管制”[10]。從期刊內容看,《良友》大篇幅報道抗日相關內容、國際戰況等,已引起一些學者的重視。因此,將《良友》帶進“孤島”抗日報刊系統中審視,是有必要的。加之《良友》作為畫報,以圖像敘事為主,因直觀而具有代表性。因此,它涉及重慶大轟炸時的反常報道,可以看出上海“孤島”的他者視角。

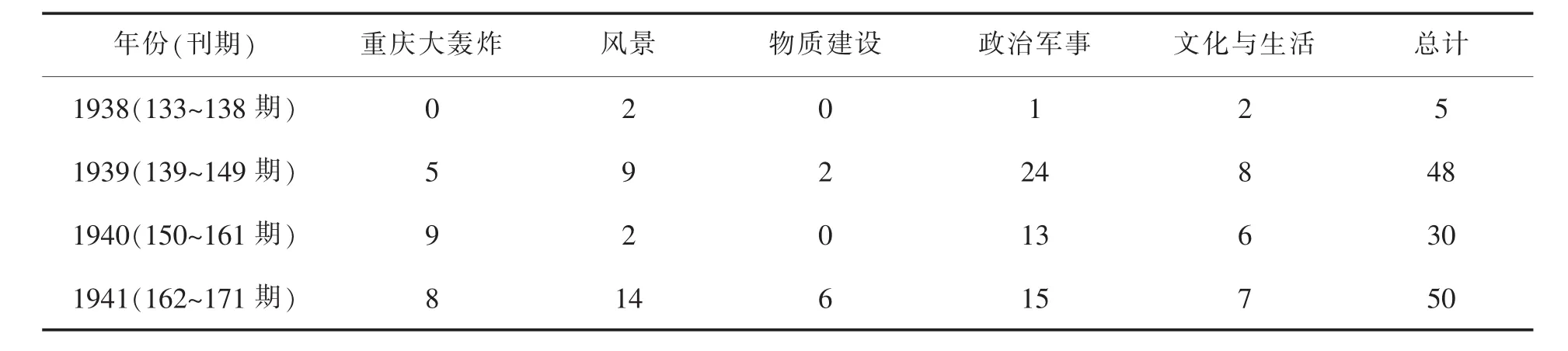

首先,《良友》對轟炸的報道密度及力度與轟炸的嚴重程度不成正比。自1939年《良友》在上海復刊以來,重慶就成了最常出現的關鍵詞。自1938年至1941年,《良友》直接或間接報道重慶及周邊市縣的文章共計133篇,在平均每期文章不足20篇的期刊里,不可謂不密集。具體見表1。

表1 1939—1941年《良友》對重慶及其周邊市縣的報道數量

從客觀角度看,作為陪都,絕大多數政治軍事類新聞均來自重慶;從報刊導向看,在報道中側重重慶,對讀者樹立國家意識、增強抗戰信心是必要之舉。然而在1939年的《良友》中,被轟炸的重慶一定程度上是“不在場”的。從1月開始,日軍對重慶及周邊市縣的轟炸持續整年,僅1月15日對城區空襲造成的傷亡人數就已打破1938年以來的記錄。而在《良友》中,對這樣規模轟炸的報道始終沒有出現。在1939整年中,直接表現重慶轟炸的圖像僅有一次,其余與之相關的四篇均為間接報道,甚至在12月的《一九三九年之回顧》中也未提及大轟炸。唯一直接表現大轟炸的報道即6月(143期)的《血與火的洗禮——新重慶在更生中》①圖源見《良友》1939年總第143期,第2頁。(見圖1)。配文指出:“日機乃于五月三日四日十二日及二十五日沖入轟炸,……延燒頗廣,市民死傷亦眾,幸當局于事前已將人口大加疏散,消防設備訓練有素,故除當日擊落日機數架外,翌日各商店即照常營業……”[11]除表現重慶被轟炸的場景外,還出現了消防隊救災、商店照常營業的圖像。事實上,“五三”“五四”大轟炸在重慶歷次轟炸中傷亡最為慘重,城區死者達4572人,傷者達8209人,僅死者就超過了7年重慶大轟炸城區總死亡人數的1/3[12]。

圖1 《血與火的洗禮——新重慶在更生中》

其次,1939年的《良友》重在突出陪都地位,對重慶大轟炸的報道是間接的。這一年的《良友》提及重慶時,似乎刻意疏離了“轟炸”。如第139、140、143期刊載了關于重慶的風景攝影;第141期報道了重慶婦女獻金實況;142期報道了童軍節;147期報道了重慶的志愿兵;此外則是關于重慶的時政新聞、文化生活等。尤為值得注意的是與報道“五三”“五四”大轟炸同期的《重慶疏散人口》②圖源見《良友》1939年總第143期,第6頁。(見圖2)。配文指出:“重慶將成日軍轟炸的目標,在霧季未去以前,中央政府當局早見及此,所以在市政府指導之下,重慶市民四月內已分批向四鄉疏散……”“疏散的手續,做得井井有條……”[13]在其后又出現了宣傳中國空軍的《中華領空的新鐵衛》。《良友》不重轟炸本身,而重視對轟炸的預防,當可看作是一個典范的間接報道。同時,這篇圖片新聞的刊載時間也頗耐人尋味。四月發生的事件,卻在“五三”“五四”大轟炸結束后的六月刊出。這樣一篇與新聞時效性相違背的報道,實際上是對同期關于轟炸本身報道的一種緩釋,也凸顯了重慶國民政府在防空中的作用。

圖2 《重慶疏散人口》

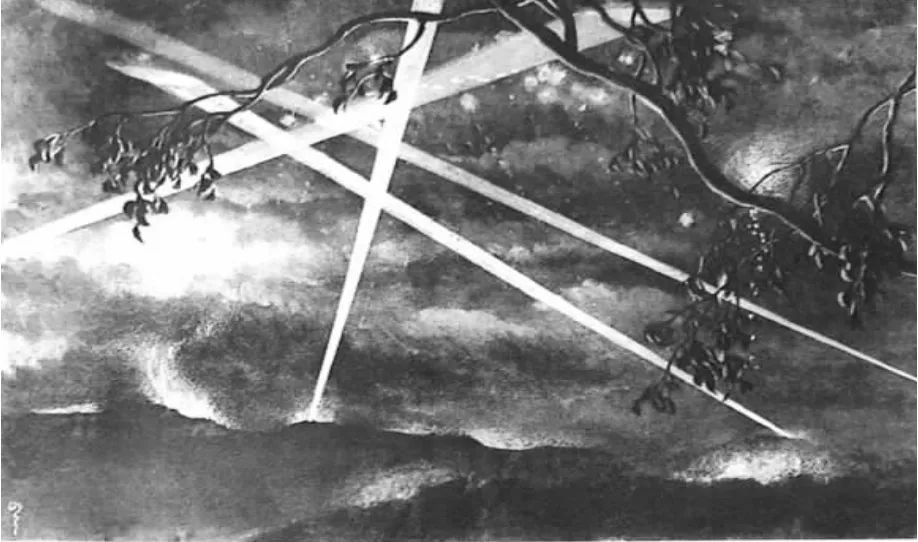

最后,關于轟炸的報道大量出現于1940、1941年,重在彰顯積極防空。與1939年相比,這兩年轟炸題材的報道大量增加,但對轟炸后慘烈景象的表現僅出現兩次,即1940年6月的《重慶連遭日機慘炸》與7月的《漫天煙火日機頻在行都肆虐》。其余報道,也只是展現轟炸側面的間接報道,如7月緊接著刊登的《神經戰略下重慶人心鎖定》這樣緩釋性的、帶有輿論引導性質的圖像極多。較之照片,美術作品實際上更具沖擊力,這以1940年5月的《山城的怒吼——重慶空襲之夜》①圖源見《良友》1940年總第154期,第19頁。(見圖3)最有代表性。畫面中,射擊與探照燈組成了最為突出的沖突結構。我們可以從中抽取兩個符號:第一是日機自上而下的射擊;第二是重慶守軍自下而上的探照燈。在表現的場景中,并未出現“轟炸”應有的慘烈圖景。那么由射擊與探照燈構成的整體圖像就包含著“抗爭”這一所指。它指向兩個意義:一是日機之多,抗戰之難;二是抵抗是有效的,守軍至少與日軍勢均力敵。

圖3 《山城的怒吼——重慶空襲之夜》

但同時,某些帶有標志性意義的轟炸事件此時也在《良友》中缺失。“八一九”大轟炸是“五三”“五四”以來規模最大的一次轟炸事件,“日本海軍投入超過140架轟炸機,重慶 2000多戶民居毀于一旦”[14]。與之相對應,9月的《良友》并未報道關于重慶的消息。在接下來的10月刊中,卻出現了這樣兩篇報道:《重慶積極防空》《日機襲渝三閱月得不償失》。這與下一篇報道《愛民如子——蔣夫人視察難童》中出現的大量難童形成了巨大的矛盾。此外,發生于1941年6月的“大隧道慘案”也未得到直接報道,僅在當年8月的《重慶的地下生活》中被提及,且重在凸顯慘案發生后,國民政府對防空洞環境的改善。由此可見,《良友》盡管在1939年以后關注重慶大轟炸,但與事實相比仍是反常的。

為什么《良友》對重慶大轟炸的報道有失偏頗?這與《良友》的導向密切相關。麥考姆斯等在1970年代深化了李普曼的議程設置理論。在他們看來,“新聞媒介的優先議題將成為公眾的優先議題”,因此經過選擇的議題將成為人們的優先議題。此后,他們也提出“對導向的需求”,即人們認識環境需要有人引導,當人“感到缺乏對周圍環境的了解”時,會爭取確認環境[15]。無論對《良友》還是重慶國民政府來說,1939年的優先議題都是建構重慶的陪都地位。正如蔣介石所言,要“努力將四川建設起來,以造成國家健全的首腦,奠定民族復興的基礎”[16]。因此,陪都初建,戰局不穩,此時的優先議題是重慶的重要地位,與“建設”二元對立的“破壞”(轟炸)是一個次要的議題。所以,1939年的《良友》,更多是在介紹重慶,“五三”“五四”大轟炸因而在被削弱的基礎上,又被“疏散”所緩釋。這樣,身居上海“孤島”的《良友》,或它所能觸及的香港、南洋讀者,他們確認的環境是“建設”的陪都,而非處境危險的重慶。到1940、1941年,盡管抗戰進入相持階段,重慶遭遇轟炸已成常態,“轟炸”的議題可以更多觸及,但《良友》仍不像身居重慶的地方性報刊那樣聚焦于“轟炸”本身。這就關系到《良友》本身的上海“孤島”處境了。對上海孤軍營持續的大篇幅報道就可看出這種“孤島”心態。回到《良友》中的重慶,作為新聞議程的設置者,《良友》是“孤島”場域中的一員,盡管媒體身份讓編輯獲得遠較大眾為多的重慶消息,但他們試圖建構的陪都形象仍應是“建設”的、有信心的。因此,無論是議程設置者還是需要引導的大眾,關注的焦點都是“轟炸”背景下的“積極的”重慶。這足以解釋《良友》中反常的重慶大轟炸。

二、“兩個重慶”:風景的重慶與大轟炸的重慶

由上可知,自1938年起,重慶便以陪都形象開始在《良友》的圖像敘事中大量出現。盡管重慶作為戰時中國的“心臟”,但《良友》中的重慶并不總是政治的、抗戰的,它還是生活的、文化的、風景的,也由此呈現出了數個不同的陪都形象。其中有兩類最為明顯,它們相互區隔,甚至“割裂”:其一是風景的重慶,其二是大轟炸的重慶。二者常交互出現,有時甚至出現在同一期內,展現了重慶圖像敘事的巨大矛盾。

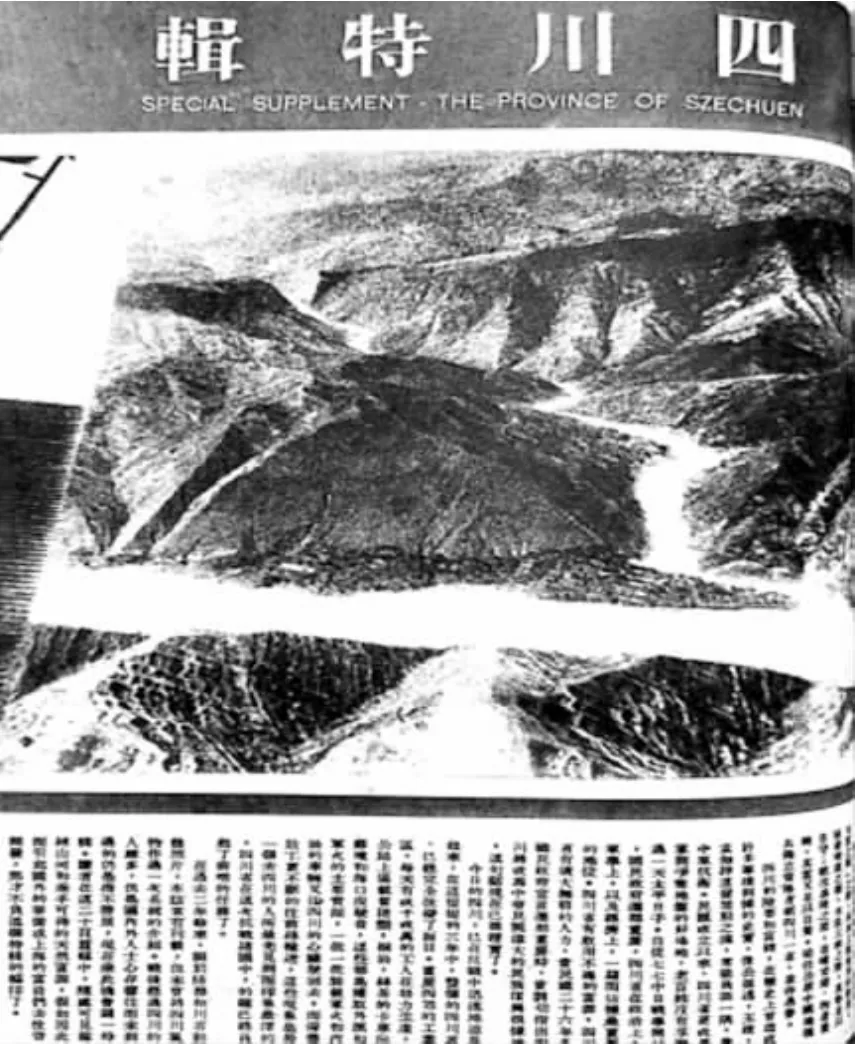

重慶是中華民族抗日戰爭中的重鎮,也是第二次世界大戰中遭受無差別轟炸時間最早、最長、損失最慘重的城市。大轟炸不僅造成了物質損失,更讓民眾產生了強烈的恐慌[17]。但從1938年到1941年,對重慶大轟炸的直接與間接報道僅有22篇。反之,對于重慶及其周邊市縣的風景攝影則有27篇之多。其中,從第138期的《新都重慶——四川游記之一》始,主編張沅恒連續刊登了包括《從宜昌到重慶》等在內的“四川游記”系列風景攝影。1941年的第162期《四川特輯》①圖源見《良友》,1941年總第162期,原刊無頁碼。(見圖4),更以風景攝影為主,圖文并茂地對四川省進行系統介紹,展現了寧靜且富饒的重慶形象。

圖4 《四川特輯》

地理空間圖景在現代國家觀念的形成中具有超越圖像的歷史文化價值[18]。早在《良友》1934年所編的《中華景象》中,便認為“景象”是“保國強民之業”[19]。戰時的中國,如何形成“政治共同體”是當務之急,也是當務之需。共同的語言對民族成員形成“想象的共同體”至關重要,其中,圖畫比“語言”更易為廣泛的階層所迅速接受[20]。那么在《良友》關于重慶的言說中,“風景”由名詞轉換成了動詞[21],以其文化屬性承擔起了自我與他者的交換媒介責任。它“既是再現的又是呈現的空間,既是能指(signifier)又是所指(signified),既是框架又是內涵,既是真實的地方又是擬境,既是包裝又是包裝起來的商品”[21]。

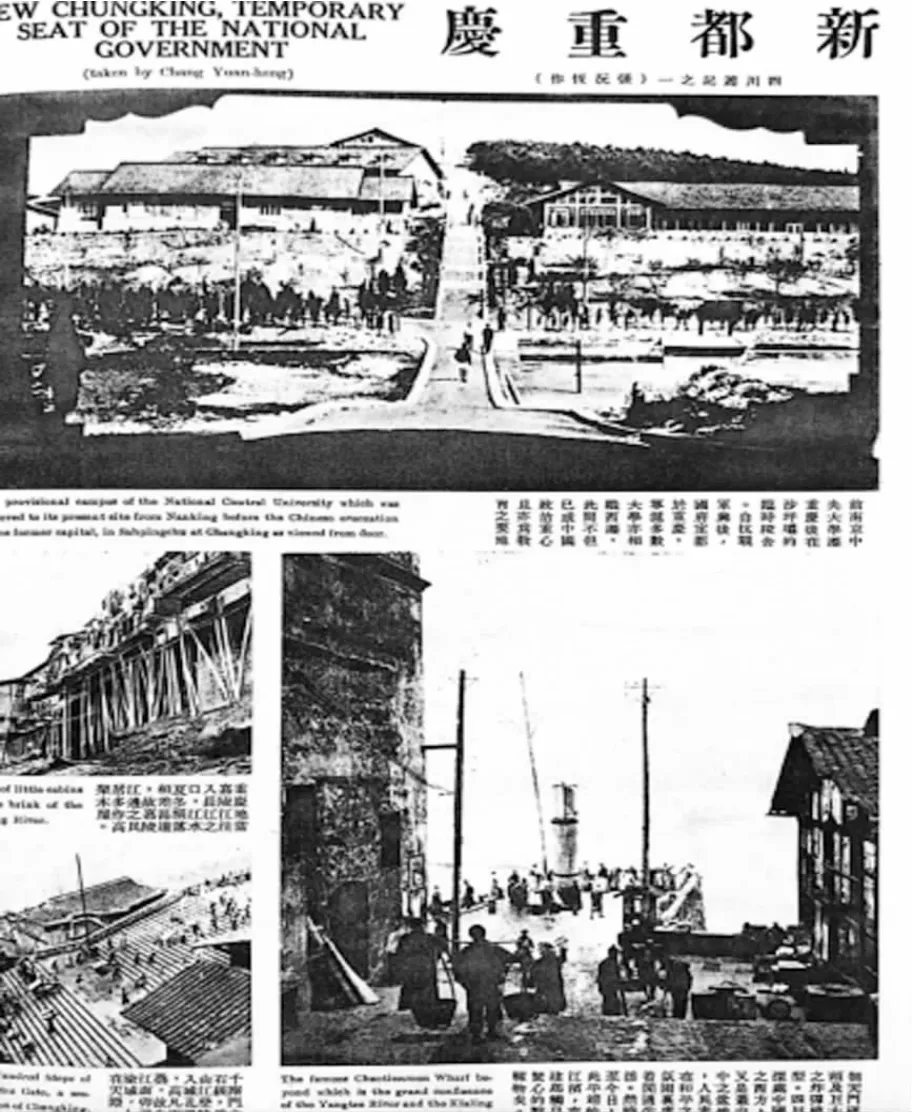

因此,《良友》力圖通過風景促成“想象的共同體”。在第138期的《新都重慶》②圖源見《良友》,1938年總第138期,第20~21頁。(見圖5、圖6)中,張沅恒將鏡頭對準了重慶街景,其中重點是便于識別重慶城市身份的標志性風景,它們的功能也不盡相同。如朝天門碼頭圖像意在通過商業的繁盛,展現重慶人在“和平”氛圍中過著悠閑的生活;現代化建筑物圖像試圖以“類上海”的商業都市外觀,表現重慶作為四川出入口的重要經濟地位;中央大學臨時校舍圖像直接展現了抗戰以來重慶的教育中心身份。此外,還有高架木屋、千廝門石級、長江沙灘臨時市場等極富重慶地方色彩的標志性建筑圖像。除重慶市的標志性風景外,“四川游記”還將視角放在了道路上。如第139期的《從宜昌到重慶》,張沅恒通過拍攝當時重慶最重要的交通方式——水路,由宜昌始,經三峽、白帝城至重慶,以線性方式向讀者呈現了如畫的長江風光。由此,陪都重慶身份的可識別性在自身層面得以體現。更進一步地,風景攝影成為了媒介,使重慶凸顯了在中國地形圖上的可識別性。此外,《良友》還將這種可識別性擴散到了周邊市縣,如在第162期的“四川特輯”中,風景攝影以重慶為中心,輻射到了揚子三峽、峨眉山及都江堰等。它們的共同特征是富饒、平靜與和諧。由此,《良友》中的重慶“以一種由可認識的符號所組成的形式而被人理解”[22]。《良友》以風景攝影作為“共同語言”,讓重慶形象完成了由空間到地點的轉移,也實現了“想象的共同體”的“擬境”塑形。

圖5 《新都重慶》中的朝天門碼頭與校舍

圖6 《新都重慶》中的現代化建筑

與風景的重慶形成巨大割裂的是關于重慶大轟炸的報道。二者經常同時出現,或在相鄰的刊期中交替出現。它們在看似割裂的背后,潛藏著共同的意識形態,這也是編者的有意為之。

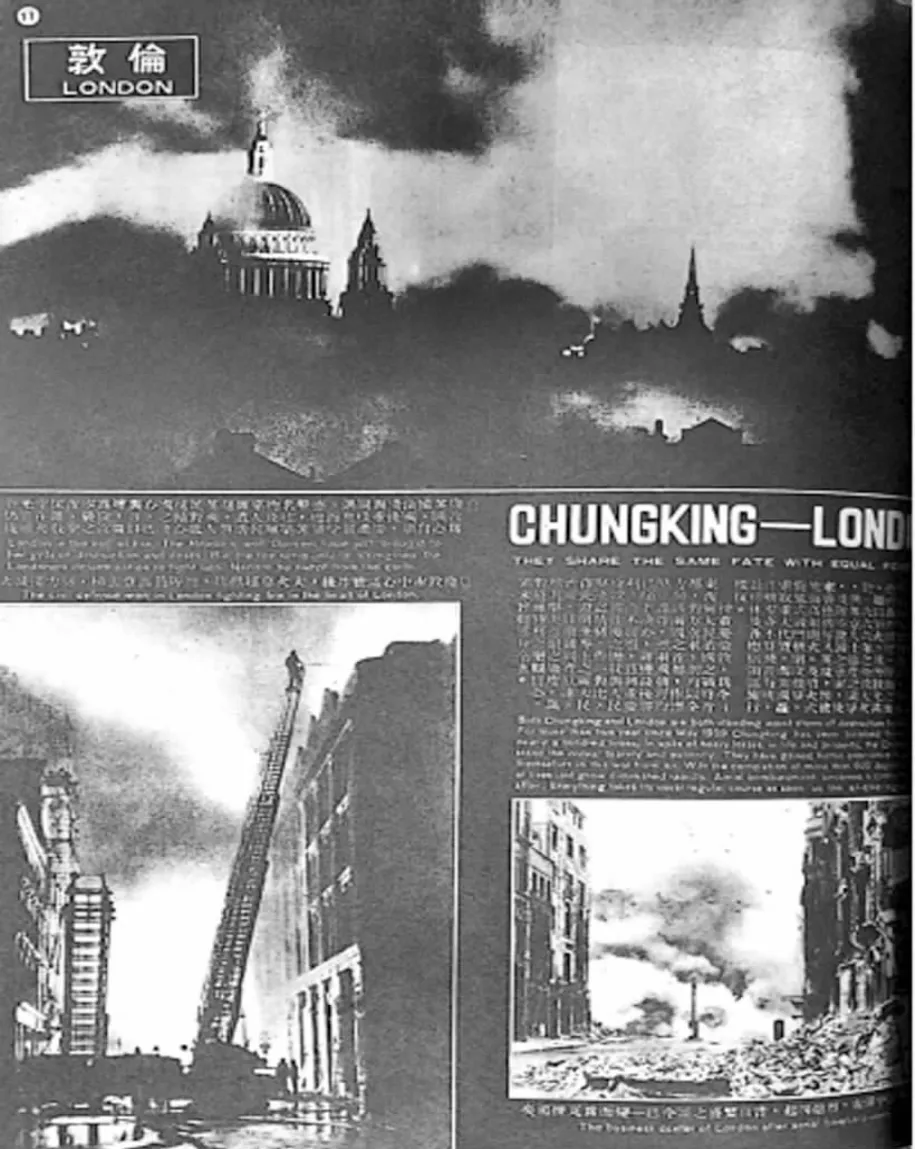

第166期的《重慶——倫敦同遭厄運·共負時艱》①圖源見《良友》1941年總第166期,第10~11頁。(見圖7、圖8)最具代表性。這組報道提供了一個比較的視角,即重慶與倫敦共同遭到轟炸但秩序井然,民眾抗戰意志堅定。其圖像敘事也高度一致:首先展示了轟炸的全景,緊接著是災后的積極修復與重建;其次展示了轟炸時的防空部署,突出了防空設施齊全與民眾的有條不紊,試圖體現政府與民眾步調一致;最后是兩地被轟炸后的慘狀,但圖像展示的慘狀極其有限,強調的是民眾積極自救、政府及時營救以及迅速恢復正常的生活秩序。它背后隱含著這樣的話語:無論重慶還是倫敦,都面臨著相同的困境。也就是說,遭受轟炸的首都并非只有重慶。兩地民眾的反應也是相同的,并不因首都遭到轟炸而喪失信心,反而在政府的引導下出色地躲避轟炸,在迅速恢復秩序的同時,更增強了同仇敵愾之心。

圖7 《重慶——倫敦同遭厄運·共負時艱》

圖8 《重慶——倫敦同遭厄運·共負時艱》

第169期則讓風景的重慶與大轟炸的重慶共存。在介紹頗具地方色彩的千廝門石級后,隱約透露出該地曾被轟炸,然后就迅速轉入了民眾防空時必需的“地下生活”。對防空洞的介紹重在表現設施齊全,而促進防空洞建設的“大隧道慘案”僅在配文中被一筆帶過。圖像所展示的是容量極大的空間、設備齊全的地下醫院、持續工作的地下報館與機器廠。緊接著,更展示了大量興建新防空洞的建設圖景。關于防空洞的圖像敘事結束后,出現的下一幅圖像,顯示重慶的夜晚已重歸平靜與祥和。這一組報道,尤其是從防空洞到重慶之夜極其連貫,它充分說明重慶防空的有效性,但無論是震驚中外的“大隧道慘案”還是防空洞外的死難軍民,都在圖像敘事中處于“失語”狀態。

在雅克·德里達看來,幽靈是“某些既不在場、當下也無生命,某些既不會向我們呈現、也不會在我們的內部或外部呈現的其他東西”[23]。這樣的幽靈看得見觀者,但不會被觀者看見。它的全身覆蓋著甲胄,除了面甲的裂隙內部可以為人所見外,幽靈的軀體不可見。由于二者間的可見是不對稱的,因此幽靈單方面地為觀者制定法律,發出指令,人們被幽靈傳遞的信息所控制。而幽靈的甲胄“只是一個真實的人工制品的實體,一種技術性的假體”[23]。這就是所謂“面甲效果”。那么,在圖像敘事中,人及其背景就是幽靈,鏡頭的視角與限制形成了技術性的甲胄。甲胄讓圖像以外的人和物不可見,讀者所獲取的信息只能由幽靈來提供。回到《良友》的大轟炸圖像,讀者迫切地希望了解與轟炸相關的信息,但他們只能看見甲胄裂隙中所呈現的幽靈與指令。它告訴讀者,大轟炸并不慘烈,人們具有積極應對轟炸的方式,心態也趨向于積極。除了大轟炸,風景的重慶實際上也是一種幽靈,它所傳遞的信息是重慶在整體上平穩祥和,標志性的建筑與自然風景所受的破壞微乎其微。《良友》就在展示這樣的風景,甚至試圖為重慶招商引資,第162期的《四川特輯》將近整期的重慶風景圖像就是一個典范。讀者在這樣的信息中被幽靈所控制,他們看不見甲胄之內的轟炸實況以及鏡頭外被破壞了的風景。因此,幽靈所傳遞的信息起到了意識形態的縫合作用,隱藏在圖像背后的信息是日軍轟炸的無效和陪都軍民的積極心態。

整體來看,“割裂”的兩個重慶并不割裂。不論是關于大轟炸的圖像還是風景的圖像都是異體同構的,它們意在表明轟炸并非重慶面臨的災難性事件。從總體上看,重慶不僅秩序良好,民眾的生活也符合讀者的日常認知。所以,重慶具備戰時首都應有的一切特征,它有充足的物質與精神資源來領導抗戰,甚至與其他反法西斯國家首都居于相同的處境。從讀者視角來看,圖像給出的指令也并不矛盾,因為它們傳遞的信息共同指向了積極抗戰。

三、他者的目光:“孤島”視角與陪都重慶的“中心化”

如前所述,無論是頗費考量的議程設置,還是“面甲效果”帶來的有限視角與意識形態縫合,《良友》歸根結底都對重慶大轟炸進行了模糊的報道,對陪都風景進行了“去戰爭化”的想象。這不僅應從制造積極抗戰輿論的角度來看,更要回歸《良友》本身。作為上海“孤島”報刊的一員,《良友》對重慶大轟炸,以及陪都重慶的觀照,都以他者視角切入,而非一種切身感知。加上畫報特殊的圖像敘事屬性,它對抗戰重慶的言說就極具獨特性。要在深層次解釋這種歷史文化層面的獨特性,需要從至少兩方面進行探析:其一是“孤島”心態;其二是他者視角下重慶的陪都身份。

其一,“孤島”心態讓《良友》的重慶言說必須趨向正面,因而重慶大轟炸需要被淡化。“孤島”不“孤”是研究此時上海文化文學的一個著名命題,自有其合理性。但也容易給人帶來一種錯覺,即在租界干預下,上海得以排除日偽干擾,是總體安定的。事實上,這種“不孤”更多體現為文化場域中的眾聲喧嘩。第一,“孤島”文化場域意識形態呈現著“多樣的狀態”;第二,這種多樣讓抗戰文藝與民族情緒“與其他力量互相交織、難分彼此”[24],整體上形成了多種聲音混雜的“不孤”局面。但在軍事層面,“孤島”之“孤”已是不爭的事實,給上海居民,尤其是抗日報刊從業者帶來了極大的精神壓力與人身安全危機。

日偽的滲透與破壞,讓抗日報刊編輯人員處境危急。以抗日立場最為顯著的《大美晚報》為例,它不僅受到來自日偽的壓力,更受到租界當局的限制。1939年,租界當局在日方壓力下,開始實行新聞預審檢查制度,試圖削弱“孤島”內眾多抗日報刊的輿論影響力。雖然《大美晚報》對此予以抵制,但仍受到來自租界方面的多次“勸說”。到汪精衛接手上海新聞界,更掀起了針對抗日報刊編輯人員的恐怖活動。除暗殺《大美晚報》總報販趙國棟外,“還對報館進行襲擊,對報人施加恐嚇”[25]。據辦公地位于《大美晚報》對面,亦曾遭遇日偽恐襲的《中美日報》編輯胡道靜回憶:“即使是在租界,也隨時有遭到敵偽綁架、暗殺的可能。”“有一天夜里,我從《中美日報》報館來到大中通訊社,……從窗口外面扔進來一顆手榴彈,‘轟’的一聲在窗底下爆炸了。”[26]非但如此,由于日軍勢力不斷侵入,編輯需要不斷更換住所,以確保人身安全。這樣,租界當局對抗日報刊的保護形同虛設。從業者也逐漸從同仇敵愾轉為產生了微妙的隱憂,言辭漸趨平緩。

因此,同屬“洋旗報”,且著力宣傳抗戰的《良友》,高度擔憂期刊可能“屈服于暴力之下,以資敵用”[27],實則基于重重的現實困境。一方面是編輯的人身安全得不到保證;另一方面則是對編輯人員內部人心不穩的一種焦慮。在期刊編輯群體內部,對上海形勢、個人安危,甚至抗戰前途的焦慮已達到如此嚴重的程度,“孤島”民間的憂慮心態是可以想見的。作為抗日報刊,宣傳抗戰是《良友》堅定不移的方針,但怎樣宣傳、宣傳什么,需要精準把控。根據上文論述,1939年之后《良友》關于重慶大轟炸的報道不僅被緩釋,甚至多數不是直接的報道。這種議程設置的背后,潛藏著濃郁的“孤島”心態,以及試圖打破這一心態的努力。第一,堅持抗戰、增強信心不僅是“孤島”抗日報刊堅持的導向,更是全國抗日報刊的共識;第二,針對“孤島”心態強烈的上海讀者,大篇幅報道重慶大轟炸對陪都的破壞不合時宜,圖像需要“面甲”,為讀者所見的信息必須與“孤島”心態相對立;第三,面對編輯“孤島”心態的蔓延,增強對重慶國民政府的信心,也是在實現編輯群體的自我認同。因此,與其報道大轟炸后的慘狀,不如側重轟炸后的人心穩定及轟炸的無用;與其凸顯曠日持久的轟炸,不如建構一個“去戰爭化”的、穩定的、風景的陪都重慶。

其二,對重慶風景的報道,不惟是為了抗衡與日俱增的“孤島”心態,更為“孤島”讀者提供了一種認知重慶的地方性知識,目的在于讓重慶成為“中心化”的陪都。這從重慶國民政府與《良友》對待地方文化迥然相異的態度中可見一斑。一方面,在政府內遷的現實局面下,外地人涌入重慶,產生了文化沖突。“下江人”(外地人)與“上江人”(重慶人)“從以前隔著時空距離的平視,慢慢轉成了俯視、敵視”[28],這成了讓重慶國民政府頗為頭痛的問題。另一方面,來自江浙的政府上層“隱含著下江人的文化優越感”[1]。重慶及其地方文化既為他們所鄙夷,又不符合他們對“首都”的預期。為讓重慶在文化層面成為“首都”,即“中心化”,重慶國民政府選擇了“去四川化”。推行新生活運動、禁止白布纏頭風俗、重新命名街道等,都是這一思路的表征。從這個意義上講,對重慶國民政府來說,“去四川化”才能達成陪都的“中心化”。

但與之截然相反,對于身處上海“孤島”的《良友》來說,突出重慶地方文化,對重慶進行密集的“四川化”報道,才能讓陪都“中心化”。地方性知識“是地域社會里一般民眾所共享的知識,是普通人可以信賴的常識”[29],用來解釋其生活的世界。明顯,《良友》試圖給“孤島”讀者傳遞的,正是關于重慶的“可信賴的常識”,更試圖讓讀者認為,這些知識就是屬于重慶人的地方性知識。無論是毫無轟炸痕跡的自然風景,還是作為標志性建筑的朝天門碼頭,甚至頗有世外桃源之感的北碚溫泉,都建基于《良友》描繪的重慶人的日常生活之中。甚至在《良友》中,還出現了這樣的廣告:“錦江的四川菜是四川菜里最好的。”“四川菜是全中國最好的。”“中國菜是全世界最好的。”①圖源見《良友》1940年總第153期,第41頁。(見圖9)

圖9 《良友》中的四川菜廣告

可見此類重慶想象,甚至已從風景滲透到“孤島”民眾的生活中了。那么,對于“孤島”的讀者來說,即便這種“去戰爭化”的風景與大轟炸的重慶居于相鄰版面,它們之間仍然是沒有矛盾沖突的。因為他們所接收到的信息是:轟炸的實際作用并不巨大,甚至不足以影響人們的抗戰意志與日常生活。“無用”的轟炸過后,商鋪紛紛恢復營業,人們的狀態也迅速由被轟炸轉向每個重慶人共識中的日常生活。這不但展示了關于堅持抗戰的平穩心態,更讓讀者看到了一個應然的陪都的姿態,還提供了一種由他者建構陪都地位的特殊視角。

整體看,“孤島”心態是此時上海民眾的大敵與軟肋,加上日偽與租界當局的雙重限制,讓凸顯日寇暴行、極易激發民眾義憤,或使之陷于悲觀絕望的重慶大轟炸被淡化。這一事件在《良友》中,是被用以側面增強抗戰信心的。而看似詭異的大篇幅重慶風景圖像,實則提供了關于重慶的地方性知識,根本目的是增強“孤島”民眾對陪都的認同感,由此再生發為抗戰的心理動力。這足以解釋《良友》對重慶大轟炸的反常報道,以及看似裂隙極大的“兩個重慶”的內在成因。

四、結語

綜上所述,《良友》以他者視角進行了陪都建構與關于重慶的城市想象。重慶大轟炸在報道中并非重點,更是一種策略性的敘事。由于大轟炸與重慶風景并存,產生了看似相互割裂的“兩個重慶”。但對上海“孤島”讀者來說,二者并不矛盾,風景的重慶與轟炸的重慶分別在 “面甲”背后,傳遞著趨同的指令,也即大轟炸無損于重慶的陪都地位,更無法影響堅持抗戰的大政方針。讀者,尤其是“孤島”讀者所要做的,就是服膺于“面甲”背后傳遞的價值觀:對抗戰理應具備高度的信心,要相信抗戰終將勝利,更要認同重慶國民政府對抗戰的部署與其必勝的物質和精神資源。這樣的導向既是部分抗日報刊的共性,更是《良友》作為“孤島”抗日報刊的特殊視角所致。