淺析數感培養的基本措施

陳金生

[摘要]數感是一種數學素養,它能幫助人們對數學問題快速做出初步判斷.良好的數感對提升學生的生活能力與創造能力具有不可估量的作用.文章從創設情境,啟發數感;實踐操作,誘發數感;求同思維,提升數感三方面具體談數感培養的基本措施.

[關鍵詞]數感;生活;求同思維

2011版的新課標對數學教學提出了十個核心概念,“數感”這個詞作為其中之一,受到教育者的廣泛關注.新課標特別提出:“數感是指對數、數量、數量關系以及運算等方面的直觀感悟.學生建立數感不僅能理解生活中數的意義,還能感知并表述生活中的數量關系.[1]”這種直觀感悟既體現了對數學現象的“感知”過程,又體現了“領悟”過程.

創設情境,啟發數感

數學本就來源于生活,為生活所服務.想要培養學生的數感,可以在課堂中創設豐富的生活情境,讓學生從熟悉的環境中洞見數學的真諦,形成良好的數學感覺,讓生活成為我們的良師121.這種方法尤其適用于單位、比大小、速度與路程等的教學中,學生通過直觀、形象的生活情境,充分感知數學現象所蘊含的生活實際意義.

案例1“正負數”的教學.

正負數是學生步入初中階段后最早接觸的知識點,若直接提供數軸為學生大費周章的講解,還是有部分學生難以從根本上掌握這部分內容.為了讓學生對該內容產生更加直觀的認識,形成良好的數感,教師首先用多媒體展示圖1,讓學生說說圖中環境的溫度.

師:觀察圖1,大家猜想一下此圖中的環境溫度是多少.

生1:零下5℃.

生2:零下10℃.

師:有覺得溫度是零上的嗎?

眾生搖頭,一致否認.

師:接下來我們觀察圖2,猜想一下此圖中的環境溫度是多少.

生3:30℃.

生4:35℃.

師:非常好,不論具體的溫度是多少,可以肯定的是這兩幅圖的溫差特別大.那么我們該如何表達這兩幅圖中的環境溫度呢?

生5:將溫度分為零上與零下就可以了.

師:用數據怎么表示呢?

生6:可以使用“+”“-”號進行區分.

師:非常好!這就是我們今天要學習的重點內容.

教師以兩幅生活情境圖作為教學的起點,讓學生在觀察圖的同時思考圖中的環境溫度,這既是學生數感的體現,也是培養數感的契機.學生通過兩幅圖的對比,很快總結出用不同符號區分正負數的方法.在教師循循善誘的引導下,教學重點與難點不攻而破,同時學生對于正負數的感知、感悟與體驗也淋漓盡致地表現出來.

為了深化學生對正負數的理解程度,教師還可應用生活中的存折、海拔等作為情境創設的素材,讓學生在多種素材中感受零、正數與負數的區別與聯系,從而形成良好的數感,為有理數的學習奠定堅實的基礎.

實踐操作,誘發數感

數學知識具有一定的概括性與抽象性特征,若想憑借紙上談兵的方式學好數學那簡直是癡人說夢.想要從真正意義上領略數學的內涵,必須從學生的生活經驗出發,引導學生在實踐活動中積極動手、動腦,多感官參與,通過直觀的觀察、分析、提煉與總結,深刻理解知識內涵,形成數感.

案例2“軸對稱圖形”的教學.

活動準備:多媒體、剪刀、紙張、對稱與不對稱圖形等.

活動過程:

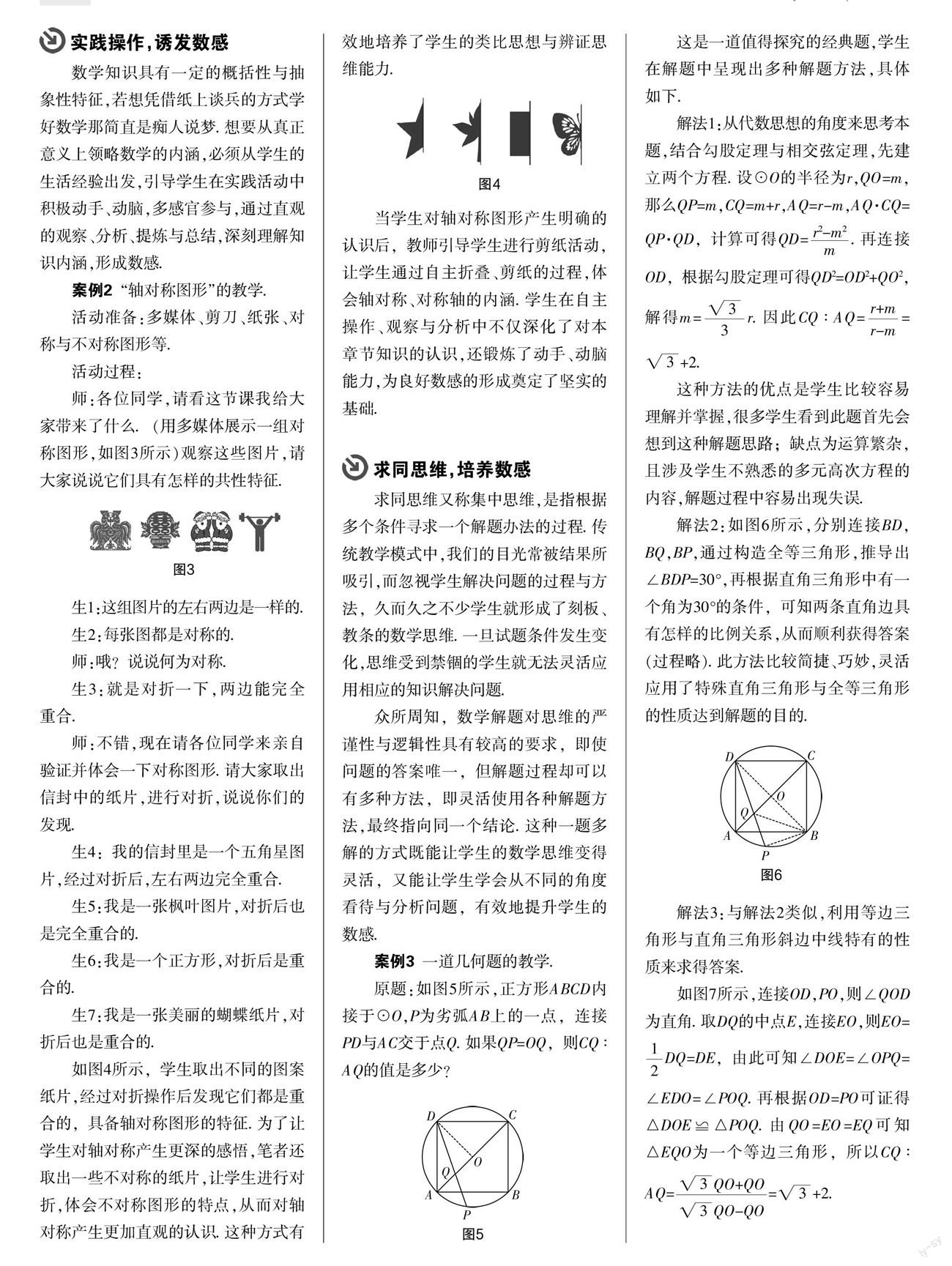

師:各位同學,請看這節課我給大家帶來了什么.(用多媒體展示一組對稱圖形,如圖3所示)觀察這些圖片,請大家說說它們具有怎樣的共性特征.

生1:這組圖片的左右兩邊是一樣的.

生2:每張圖都是對稱的.

師:哦?說說何為對稱.

生3:就是對折一下,兩邊能完全重合.

師:不錯,現在請各位同學來親自驗證并體會一下對稱圖形.請大家取出信封中的紙片,進行對折,說說你們的發現.

生4:我的信封里是一個五角星圖片,經過對折后,左右兩邊完全重合.

生5:我是一張楓葉圖片,對折后也是完全重合的.

生6:我是一個正方形,對折后是重合的.

生7:我是一張美麗的蝴蝶紙片,對折后也是重合的.

如圖4所示,學生取出不同的圖案紙片,經過對折操作后發現它們都是重合的,具備軸對稱圖形的特征.為了讓學生對軸對稱產生更深的感悟,筆者還取出一些不對稱的紙片,讓學生進行對折,體會不對稱圖形的特點,從而對軸對稱產生更加直觀的認識.這種方式有效地培養了學生的類比思想與辨證思維能力.

當學生對軸對稱圖形產生明確的認識后,教師引導學生進行剪紙活動,讓學生通過自主折疊、剪紙的過程,體會軸對稱、對稱軸的內涵.學生在自主操作,觀察與分析中不僅深化了對本章節知識的認識,還鍛煉了動手、動腦能力,為良好數感的形成奠定了堅實的基礎.

求同思維,培養數感

求同思維又稱集中思維,是指根據多個條件尋求一個解題辦法的過程.傳統教學模式中,我們的目光常被結果所吸引,而忽視學生解決問題的過程與方法,久而久之不少學生就形成了刻板、教條的數學思維.一旦試題條件發生變化,思維受到禁錮的學生就無法靈活應用相應的知識解決問題.

眾所周知,數學解題對思維的嚴謹性與邏輯性具有較高的要求,即使問題的答案唯一,但解題過程卻可以有多種方法,即靈活使用各種解題方法,最終指向同一個結論.這種一題多解的方式既能讓學生的數學思維變得靈活,又能讓學生學會從不同的角度看待與分析問題,有效地提升學生的數感.

案例3一道幾何題的教學.

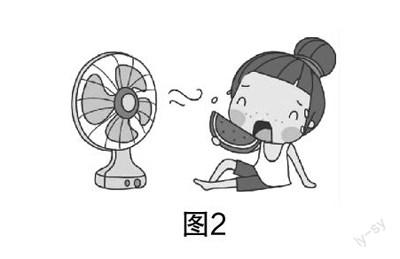

原題:如圖5所示,正方形ABCD內接于⊙O,P為劣弧AB上的一點,連接PD與AC交于點Q.如果QP=OQ,則CQ:AQ的值是多少?

這是一道值得探究的經典題,學生在解題中呈現出多種解題方法,具體如下.

這種方法的優點是學生比較容易理解并掌握,很多學生看到此題首先會想到這種解題思路;缺點為運算繁雜,且涉及學生不熟悉的多元高次方程的內容,解題過程中容易出現失誤.

解法2:如圖6所示,分別連接BD,BQ,BP,通過構造全等三角形,推導出∠BDP=30°,再根據直角三角形中有一個角為30°的條件,可知兩條直角邊具有怎樣的比例關系,從而順利獲得答案(過程略).此方法比較簡捷、巧妙,靈活應用了特殊直角三角形與全等三角形的性質達到解題的目的.

解法3:與解法2類似,利用等邊三角形與直角三角形斜邊中線特有的性質來求得答案.

對于本題,學生從不同的視角去分析與解決問題,不僅靈活了解題的思路,還有效地培養了數學思維的獨立性、辯證性與深刻性,這對提升學生的數感具有重要的促進作用.

總之,數學學習是學生自主建構知識的過程.良好的數感不僅能敏捷學生的思維,對培養學生的主觀能動性及創造性均具有重要影響.但數感的形成并非朝夕能夠完成的,它需要經過一個漫長的過程.這就要求教師要有充足的耐心,將數學與生活、實踐操作以及多種解題方式聯系到一起,讓學生感受數學學習的趣味性與真實性,從而獲得良好的數感.

參考文獻:

[1]中華人民共和國教育部.義務教育數學課程標準(2011年版)[M].北京:北京師范大學出版社,2012.

[2][美]朱莉婭·安吉來瑞.如何培養學生數感[M].徐文彬譯.北京:北京師范大學出版社,2007.