中國共產黨成立初期的文件簽發代號

林凱歌

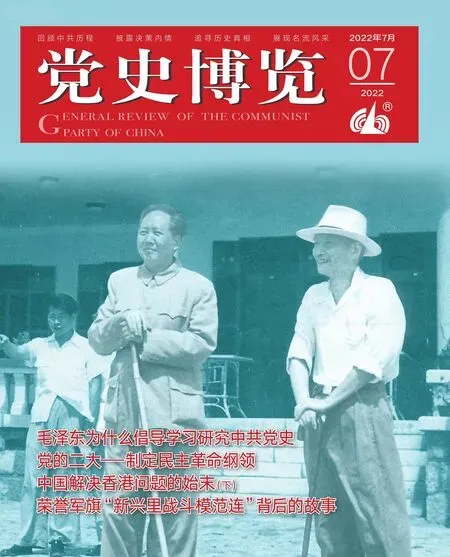

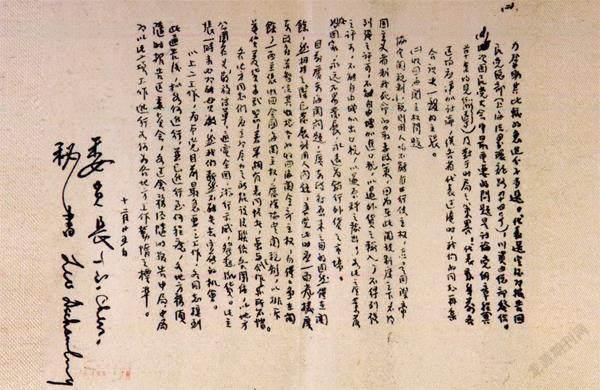

陳獨秀、羅章龍分別以英文和德文署名的《中央通告第十三號》(部分)

中國共產黨誕生于內憂外患的黑暗時代。中共給中國帶來光明的同時,也面臨著反動勢力的瘋狂扼殺。為求得生存,防止反動軍警等破壞,保守黨的機密,中共在各類文件中日漸形成了一系列獨特的代號,以保護自身安全。

初期文件書寫格式不統一

中共一大成立的第一個領導機構——中央局,是一個以陳獨秀為書記、張國燾為組織主任、李達為宣傳主任的三人中央機關,并無其他任何工作機構和人員。因此,諸多中央局的文件落款往往格式不一,既存在由起草者如中央局書記陳獨秀以個人名義落款的文件,也存在以“中國共產黨中央執行委員會”為落款不標明起草者的文件。處于秘密工作狀態下的中共,由一般的工作人員起草文件特別是起草重要文件的情況是不多的,大多數文件均由主要領導人起草并署名即可認定簽發。

以1921年11月由陳獨秀起草的《中國共產黨中央局通告——關于建立與發展黨團工會組織及宣傳工作等》為例,文件起首語為“同人公鑒”,以“同人”而并非以大家熟知的“同志”稱呼受文者,文末落款則為“中央局書記 T.S.Chen”,以職務加英文的方式表明發文者身份是陳獨秀。這份文件不僅體現了在建黨初期秘書工作尚未形成制度化、規范化的狀態下,文件起草者便是發文者的文件簽發特點,也是一段時期內中央通告使用中英文落款作為發文者身份標志的典型代表。

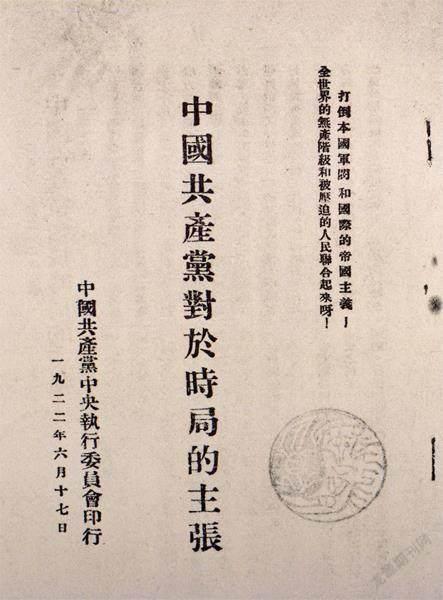

《中國共產黨對于時局的主張》這份文件于1922年6月15日向全國發布,尖銳地指出了彼時中國的黑暗根源及眾多政治主張的錯誤性,并鮮明地提出了中國共產黨要以民主聯合戰線的方式“向封建式的軍閥繼續戰爭”的政治主張。因該文件以中國共產黨這一政治組織的身份公開面向世人,文末以“中國共產黨中央執行委員會”表明發文者身份,具有宣告中國共產黨革命偉大旗幟已然高舉的政治意義。

文秘工作推動文件書寫規范化

伴隨著中國共產黨的成立,較多省市的工農運動愈發火熱地開展起來,對中國共產黨協調、高效處理冗雜的工作事務能力提出了更高要求。為適應黨所領導的日益高漲的工農運動,為保證黨的日常工作正常開展和重要任務完成,一個專職的工作機關和辦事工作人員隊伍的建設愈加重要。

1923年6月召開的中共三大順應工作要求,正式設置了秘書、會計崗位。會議通過的《中國共產黨中央執行委員會組織法》,明確“中央局以中央執行委員會名義行使職權,由執行委員會選出委員長、秘書及會計三人”,并規定“秘書負本黨內外文書及通信及開會記錄之責任,并管理本黨文件”;“會計在中央督察之下,管理本黨財政、行政,并對于各區各地方及本黨一切機關之財政行政負責”。自此,對于該機關的文書處理任務,即從文件的起草、簽發一直到登記、分配以及部分具體的繕寫責任都由秘書專人負責,一改之前中央文書工作較為混亂的狀況。

根據《組織法》規定,“本黨一切函件須由委員長及秘書簽字”,因此在諸多文件中以發文者個人對文件負責而非以中央黨組織的名義。如1923年9月黨中央給團中央的《關于中共中央執委會由委員長與秘書出席團中央會議的通知》就是由委員長陳獨秀與秘書毛澤東共同簽發的;同年12月25日《中央通告第十三號——國民黨改組及收回海關主權問題》一文中,中央局以“委員長T.S.Chen”“秘書Leo Dschan-Lung”簽發該通告。

有時,中央簽發的文件內容屬于某一部委的工作,就由總書記和部委的主要領導人署名發出。如1924年9月《中共中央、青年團中央關于國民黨工作的合作辦法》是黨中央、團中央共同決定以黨團工作推動“民校”(國民黨)工作等策略的指導性文件,以“C.中T.S.Chen”“S.中Freeman Yuin(代)”聯合簽發,而共青團中央以惲代英代替團中央書記施存統簽發;1925年2月25日《中央通告第九號》,其內容是有關組織工作方面的,因此由總書記和中央組織部部長共同簽發。

此外,這一時期簽發文件存在使用英文字母的現象。為避免不必要的麻煩,中央后期規定凡簽發文件不再用英文。

1922年6月17日,中國共產黨中央執行委員會印行的《中國共產黨對于時局的主張》

代號替代個人簽發

自中共在反動勢力統治下從事革命運動起,她無時無刻不面臨著反動勢力的偵查與破壞。為確保黨組織的安全與機密文件的可信,中共逐步擬制了一系列較為有特點的代號。

“鐘英”是中共中央的第一個代號,于1923年9月開始使用。以“鐘英”二字代替“中央”有諧音之妙用,如1925年12月9日為反擊國民黨右派反共的北京西山會議而簽發的《中央通告第六十七號——發動各地通電痛駁西山會議派》。起首語以“各級同學們”意指受文者,以“鐘英白”三字落款。簽發者“鐘英”是中共中央的代號,則表明此文件由中共中央簽發,中央對此文件內容負責并要求受文各處貫徹執行中央指示。

不僅存在于中央文件中,彼時“鐘英”作為中共中央的代號也應用于黨內各方面信息交通網中。如1924年12月27日,羅亦農以中共旅莫支部書記的名義所寫的《對中央工作的意見報告》,開頭以“鐘英”代指中共中央。如黨內同志致中央的信函,劉平楷于1925年4月25日致團中央的信中以“鐘兄”指代中共中央,提出民族運動等工作“請鐘兄正式委任人負責辦理”。這里的“鐘兄”以“鐘英”為詞根進行延展。1930年6月左權從蘇聯到達上海,也曾以暗號聯絡“鐘英”尋找黨組織。更為有趣的是,茅盾曾因“沈雁冰先生轉交鐘英小姐玉展”的信件而被友人猜測是秘密戀情的故事。D59F83FD-BB1A-4987-968D-15A933D7EE84

隨著第一次國共合作的展開,中國共產黨在全國民眾中的影響力日益擴大,其所受到的迫害與壓力也與日俱增。在北方以奉系張作霖為代表的封建軍閥統治下,黨組織一直處于秘密工作狀態,時刻警惕反動軍警的滲入;而革命勢頭大好的南方也存在著國民黨新老右派排擠、打擊中共的緊張局面。1924年6月,國民黨中央監察委員謝持、張繼、鄧澤如聯名向國民黨中央執行委員會提出的《彈劾共產黨案》,正是以《中國共產黨第三次全國代表大會決議》《中國社會主義青年團第二次大會議決案及宣言》刊載《中國共產黨關于國民運動及國民黨問題的決議案》等泄漏的文件為證據進行彈劾的。因此,中共不得不更加注意自身保密工作,中央的代號定期就會進行更換。

“張萬和”這一代號,便是在蔣介石等新右派制造“三二○”事件(“中山艦事件”)的危急情況下,受聯共(布)中央特派赴中國調查使團團長布勃諾夫影響的中共中央和陳獨秀倉促之下發出《關于廣州政變真實情況的報告》的代號。隨后“張萬和”這一代號繼續被使用于中央文件書寫中,如1926年7月31日《中央通告第一號》便以“張萬和”簽發。因革命環境時刻存在著危險,必須時常更新代號,一般更換工作由中央秘書部門和組織部門聯合擬定通知后下發文件告知有關地方使用。1926年8月14日,中共中央下發了《關于發文要蓋章編號的通知》,指示各地“自本號通訊起,本校校名更換為李承宣,前名張萬和作廢。一切通告信件均須蓋章發出”。該《通知》開始了以“李承宣”為簽發落款代號的工作階段。

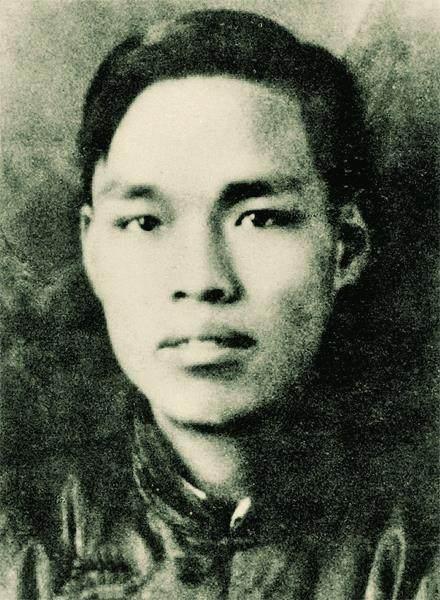

羅亦農

此外,處于反革命勢力全面反撲時期的中共中央,也曾使用過“安中原”“吳世榮”“沈保和”作為簽發文件的代號。如1927年8月4日《中共中央致廣東省委信》于文末提到“中央名已改吳世榮,安中原取消”;又如1927年12月20日《中共中央關于在柏文蔚部隊中籌辦學兵團問題給安徽臨委的信》,其簽發代號為“沈保和”。

各部委機關、地方黨組織及團中央代號

大革命時期,頻繁更換代號是中共中央保障自身安全、開展秘密工作的重要舉措之一,與確保安全性匹配的是各式各樣的中央各部委、地方黨組織與團中央代號。

有趣的是,多數中共中央部委機關的代號與中共中央以“諧音”擬制的方式一致。中央秘書廳以“畢挺”這一交錯讀音的方式擬定代號;中共中央組織部以“鐘祖之”“宗祖之”代稱;中共中央婦女部(婦委)則以“中福”“淑英”“傅偉”為代號;中共中央農民部(農委)擬定了“龍偉”“龍沛然”“宗容明(宗容民)”和“農蔚”等發音上較為繞口、難以被反動勢力覺察的代號;中共中央軍事部也曾使用過“鐘均甫”等諧音代號。

大部分處于反動派高壓之下秘密工作的各地黨組織也采取了一些措施,擬制了眾多獨特的代號。中共各區執委會使用的代號可以說是五花八門,如中共上海區執委會曾以“樞蔚”“朱紳”為其工作代號,中共湖南區委則使用“石渠兄”“趙福全”等。除此之外,黨的內部文件中也頻繁使用代號,如以“大學生”“中學生”分別稱呼共產黨員、青年團員,將國民黨稱作“民校”,中國共產黨則被稱為“我校”,這一以學校與學生為代號憑依的方式體現了中共重視培訓、教育與啟發的組織建設態度。

中國共產主義青年團也曾使用過“S.Y.”“C.Y.”“劉洪順”“青哥”“中校”等作為代號。但對于黨、團中央組織代號使用需要進行一定的辨析,有人提出“鐘英”于1931年2月23日《泰安關于解決天津北廠問題及北方黨的情形致中央的信》中以諧音代“中共中央”;劉仁靜也曾多次寫信給團中央,如《子云致鐘英信——關于去上海工作問題》《子云致鐘英信——請求辭去中央委員事》,開頭稱“鐘英”一詞又指代“團中央”;鄧恩銘在《關于青島政治群運及團組織情況給鐘英的報告》中,也以“鐘英”為團中央之代名。因此,“鐘英”這一代替“中央”的諧音詞語是否由中共中央專用或者黨、團中央均可使用等疑問,有待商榷。

簽發代號——中共的“易容術”

處于惡劣的外部革命環境中,中國共產黨必須在其文件書寫中使用多種方式以保護機密情報與策略部署,包括電報密碼、特殊材料書寫等保護措施,在文件書寫中使用代號或暗語也是保密工作的必要措施。代號這一舉措發揮多重信息保護作用,可被稱作黨組織信息安全的“安全閥”之一。這項措施在中國共產黨的百年歷史長河中似乎是不值一提的“小事”,其不同于千軍萬馬、戰火紛飛的壯烈與震撼,但在北洋軍閥、帝國主義和反動派的白色恐怖環境中,是保護黨組織和機密的一項有力措施。哪怕機要文件被敵人截獲或是工作機密泄漏,一時也難以被偵破。

1947年,茅盾(右)在上海與記者交談

中國共產黨自成立的第一天起就受到了反動政府密探的關注,在1921年7月召開的中共一大就曾被闖入的密探打斷,機警的黨代表們迅速離開并妥善處理會議資料后方才轉移。而1923年“二七慘案”中,“工人被殺40余人,被捕40余人,受傷數百人,被開除1000余人,馬林和陳獨秀都被通緝”。中共領導的工人運動備受壓迫,黨組織和工人團體被迫轉入秘密狀態。

即便在第一次國共合作期間掀起了國民大革命浪潮,中國共產黨仍面臨著帝國主義、封建軍閥、買辦資產階級和地主階級的圍攻。蔣介石悍然制造“三二○”事件、發動四一二反革命政變,汪精衛發動七一五反革命政變,無數共產黨人與革命工農群眾慘遭殺害,中國共產黨人依然堅持著不屈不撓的斗爭。

在如此惡劣的革命環境下,中國共產黨人對待革命工作必須小心翼翼,以極其謹慎的態度對待工作中的每一個細節。作為工作機關日常事務的文件書寫涉及上傳下達,更是需要建立多重安全保密機制的關鍵工作。在中共中央以及各機關單位簽發的文件中以代號或暗語的方式進行簽發,既可以隱藏發文者真實身份,減少反動密探的注意,達到防止機密泄漏的目的;同樣可以作為文件效力及真實性的核驗檢查標準之一,以防敵人制造虛假情報,對革命造成不可估量的損失。

值得注意的是,黨內也存在警惕代號使用的情況。包惠僧在其回憶錄中曾記錄,在1922年中共二大召開前夕,就曾有署名“鐘英”的黨中央來信代替以往陳獨秀署名“仲甫”“實庵”的信件,這份信件則反映了包惠僧本人與張國燾小組織之間的矛盾。

文件簽發代號雖位于文件最末端,只寥寥數字,但格外關鍵,牽涉黨組織革命運動工作的開展與黨員的人身安全。作為中共秘書工作的重要組成部分,文件書寫、簽發是中國共產黨百年來從事新民主主義革命、社會主義革命與建設的各個歷史時期不可或缺的、起樞紐作用的工作。D59F83FD-BB1A-4987-968D-15A933D7EE84