音樂文化本位模式分析方法的再思考①

——《音樂民族志方法導論:以中國傳統音樂為實例》教學與輔導之九

楊民康(中央音樂學院,北京 100031)

民族音樂學/音樂民族志的音樂文化本位模式分析法是筆者根據前輩學者提出的“文化本位法”引申出來的概念,具體是指美國學者梅里亞姆所開創,又由許多民族音樂學學者運用文化人類學的“文化模式”和“主位觀”(emic)等文化觀念發展而成并沿用至今的一類音樂民族志考察分析方法,亦是研究者立足于音樂的符號化通訊過程及社會化活動過程,以局內人通過學習、接受、讀解、創作和表演等一系列行為活動及其在音樂文化模式與模式變體之間進行簡化還原和轉換生成雙向循環的過程(亦即創作、表演者音樂社會活動的內化、外化過程)為藍本,并且依其活動軌跡進行的循跡追蹤和詮釋性研究,也即一種對內文化持有者音樂文化闡釋的再闡釋。《導論》第八章結合對民族音樂學雙視角考察分析方法的探究,對音樂文化本位模式分析思維及方法論的來龍去脈進行了追蹤和研討,并且對音樂的符號化活動過程——音樂的認知與創造過程和接受過程及其4 個基本環節進行了描述和介紹。《導論》將此類觀點置于中篇“音樂民族志研究的觀念立場”的結束部分,以作為對前面兩篇討論學科性質、學術定位、觀念立場問題及相關內容的概括和總結。本文接續該章節所討論的話題,對音樂的符號化通訊過程及社會化活動過程(涉及音樂認知、創造和接受過程及其4 個基本環節)的展開進一步的延伸分析,然后結合音樂表演活動文本和表演場域與其前后關聯因素的討論,對音樂表演與樂人、語境之間相互糾纏、彼此難分的關系進行分析。鑒于筆者有關音樂文化本位模式分析法的研究與闡述曾經經歷了一個相對漫長的習得、思索和認識過程,故在本文中也溶入了本人在此過程中凝結而成的某些學術心路和文化感悟。

一、民族音樂符號學語境下音樂文化本位模式分析法的對象性研究實踐

音樂文化本位模式分析方法一直面臨著自我定性、定位的問題。在《導論》第四、五、七諸章及前面諸講中,均討論了“局內—局外”“主位—客位”雙視角關系中第一層闡釋與第二層(及之上)闡釋之間,乃是一種“文化持有者闡釋的再闡釋”的關系。這里,我想結合民族音樂學“對象、學術、學科”三個史、論層面的關系(參見《導論》教學與輔導第三講),以是否包含了文化持有者的“自表述”為標準,對之進行“本我定位”“學術定位”和“學科定位”的“音樂文化本位階序”的再次區分。在其中的學術定位層面上,以音樂文化本位模式分析思維觀之,從第一位符號系統及藝術本位一直到第二、三位符號系統及文化本位層面上,都回蕩著“樂位”逐漸放大、拓展的身影。在學科定位上,以上學術定位的內容將被置放到中、長時段的歷史語境中加以審視,最終覆蓋、涵擴整個民族音樂學學科的“共時、歷時”縱橫方向的整個領域。

民族音樂學的音樂文化本位模式分析方法較為強調模式分析——簡化還原(歸納性)分析向變體分析——轉換生成(演繹性)分析的讓位和過渡,也即符號學由第一位符號系統向第二位符號系統進位的過程。這個過程類似于索緒爾結構主義語言學及語言符號學向文化符號學及語義學、語境學的轉換,在民族音樂學分析方法論的發展過程中具有明顯的價值意義。在音樂語義學研究層面,音樂的意義和功能作為新的分析對象,與第一位符號系統(局內人的闡釋及自表述)一起被納入第二位符號系統——文化本位及元語言層面,成為新的所指和被表示成份。就此而言,在第二位系統層面上,所指(被指示成份)雖然來自于對象語言的第一位系統,但它并不是對后者的簡單的復制或模擬,而是在新的概念系統或學術語境中被更精確、細致地描述和書寫,并且在對象系統基礎上,代入了社會文化語境(如歷史、社會、個體社會層面及表演場域)條件和各種語義功能(如傳載、抒表、傳訊、趨美等藝術與文化功能)要素。更由于解釋音樂意義內容的需要,創作、表演者——人的因素在這一層面得到了凸顯,表演行為模式在的作用在第二位系統也得到了更多的呈現。上述語境和人等因素的滲入,便原來第一位系統中的“能指—所指”復合體進入第二位系統后,迅速蛻變成為其中的一個新的所指——樂本體符號子系統。

上述第二位系統中的所指成份產生和形成的同時,一個建立在文化本體基礎上的新的“元語言”文本層面(亦是具自表述性質的第一性闡釋活動)借助于有研究者參與的另一“元語言”詮釋性活動(具他表述性質的第二位闡釋活動),以樂本體符號子系統為所指對象,成為新的能指和表示成份,又形成一個新的文化本體元語言符號系統。但是,無論在第一、二位符號系統,研究者(身兼閱讀者和第二闡釋者職責)一直隱居幕后,只是到了第三系統——元語言(涵義)系統層面,其角色身份才從這一層次的修辭學屬性中浮現出來。而也就在此新的元語言層面,音樂符號的涵義(如象征、隱喻)由于藏匿于語境之中,需要更多研究者或閱讀者的參與性闡釋工作,才能夠將其意義較充分地釋放出來。

綜上,音樂民族志的第一、第二位符號系統,都呈現為借助于“客位表述”去詮釋“主位表述”的音樂文化闡釋行為層面及活動過程。從此意義上看,音樂民族志的文化本位模式分析法,亦是研究者以局內人通過學習、接受、讀解、創作和表演等一系列行為活動及其在音樂文化模式與模式變體之間進行簡化還原和轉換生成雙向循環的過程(亦即創作、表演者音樂社會活動的內化、外化過程)為藍本,并且依其活動軌跡進行的循跡追蹤和詮釋性研究,也即一種對內文化持有者音樂文化闡釋的再闡釋。

二、傳統音樂的一般性符號化通訊過程

前文里,我們具體討論了符號學的第一位、第二位、第三位符號系統的理論和形式特征。從應用實踐的角度,我們可以把它們歸結為這幾個不同的系統分別用于解答“音樂是什么或怎么做?”(第一位系統)以及“為什么是這樣?為什么這樣做?”(第二、三位系統)等不同意義內容層次的問題。當我們在第一位符號系統層面上詢問“音樂是什么?怎么樣?”時,由于傳統音樂的符號形態具有相對穩定、不會輕易改變的特性,我們主要采用相對人工化的(或更為便捷的、尋找民間習用模式的)簡化還原分析,通過對音聲變體的歸納性分析和梳理(為以往音樂學分析的習慣、通用的路徑)去尋求音樂文化模式特征的過程,即可以大致解決問題。但是當我們進入到第二位符號系統,去叩問“為什么?”時,便會發現若還沿用原有的人工化的模式分析方法,也或將導致困難重重,束手無策。其原因就在于局內樂人通常是在即時性、在場的表演場域,其由創作、表演(行為)到音聲呈現的過程中,所習用的是一種演繹性(或對象性)——轉換生成的方式或路徑。這與以往的音樂學研究者非在場的案頭書寫及其所習用的歸納性(或歸屬性)——簡化還原分析路徑是背道而馳的。進而言之,在傳統音樂的第一層闡釋活動中,作為第一位闡釋人的局內樂人在通過自己的創作表演行為將音樂文化模式轉換生成為音聲變體的過程中,會與各種具個體身份的接受者——聽眾、觀眾(包含內文化聽眾、觀眾和研究者受眾在內的文本閱讀者)及其音樂解釋行為及過程幡然而遇。他們在表演中所釋放的音樂信息,有時是意義自足,依靠聽(觀)眾的內文化身份和語言、審美能力即能夠解釋的;有時則意義模糊,需要借助于環境(文化語境)和對表演者自身的身份、地位、處境有所了解,由表演者和接受者協同、合作才能得到較完整的解釋。倘若進入第二位符號分析系統,各種有關內容解析的疑難現象和問題將紛至沓來:首先,研究者若企圖對音樂表演內容進行闡釋,無論他對內文化的語言、音樂了解與否或程度深淺,都必須借助于局內樂人在現場之外的轉譯性解釋(亦即所謂的口述史)工作;其次,音樂語境學(或音樂語用學、音樂文化學)所強調的、有關音樂文化語境與樂人參與音樂意義內容解釋的必要性和可能性等問題也即進入研究者的視線中,一齊擺放到音樂符號語義學研究的桌面上來。

面對民族音樂符號學研究中由第一位符號系統進入第二位符號系統之后將會出現的語義學和語境學層面的問題,拙著《中國布朗族音樂文化的系統研究》(中央音樂學院碩士學位論文,1988 年)、《中國民歌與鄉土社會》和《中國民間歌舞音樂》中,分別針對民歌和民間歌舞音樂,涉及了符號性、語義性問題和傳載、抒表、傳訊和趨美4 種語義功能以及從社會功能層面區分的習俗、禮儀、群聚、交際、存儲、娛情和娛樂、審美等7 種功能特征。在《中國民歌與鄉土社會》一書里,還從民族音樂學角度,按人生禮儀、兩性相與、家庭民歌、鄉里社會民歌、城鄉民歌這一逐層擴大的順序,分章討論了個體與群體不同規模社會層面上民歌所體現的種種文化與藝術特征。尤其在第八章“婚姻戀愛民歌與兩性相與”里,結合社會語境和表演場域以及民歌對唱中音樂形態的精致化、程式化和“劇本”化等問題,討論了婚戀民歌中含量極為豐富的抒表功能和傳訊功能因素特征。還在該書第三章“傳統民歌的整體化功能”及《德昂族情歌“阿坡翁”當代發展變異狀況的考察與研究》等論文里,以布朗族、德昂族民歌為個案,較具體地討論了民歌的語義功能問題。

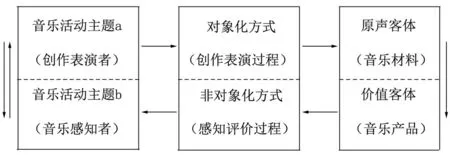

圖表1 顯示了局內創作、表演者的創作、表演與接受基本過程和途徑。

圖表1 里下方顯示的內文化接受過程,不僅涉及局內聽眾和其他受眾,同時也是每一位局內創作、表演者乃至研究者從學習、欣賞到接受的一系列接受過程的濃縮方式。同時,從中也映現出傳統音樂中包含的符號化通訊過程(見圖表2)。

圖表1.局內創作、表演者的創作、表演與接受基本過程和途徑 [12]

圖表2.民歌的符號化通訊過程示意圖 [13]45

三、音樂文化本位模式分析及“內文化闡釋的闡釋”的思維方式與基本途徑

《導論》第八章里曾經較完整地討論了音樂文化本位模式分析法的一般過程和路徑。本文將在此基礎上,結合格爾茲“內文化持有者闡釋的再闡釋”研究觀念,對之再做進一步的討論和分析。

(一)對文化本位模式分析法四個研究環節的再思考

在《導論》第八章里,筆者提出了采用文化本位模式分析法去研究音樂認知、創造和接受過程的4 個基本環節(或基本步驟):其一,本文的建構——進入田野作業和撰寫調查報告。具體任務為:1)通過田野考察的參與,去觀察、傾聽整個表演任務;2)同時開始著手表演文本和音樂文本的建構,盡可能詳盡、客觀地把其接受該音樂現場表演的整個過程及表演狀況記錄和描寫下來,以為論文的呈示部分。其二,模式的擬構——尋找和描繪表演者心中的文化藍圖。通過“個別到一般”的“簡化還原”途徑,去關注社會群體有關音樂的概念、其認知心理結構以及創作、表演及音樂的結構、旋律模式等要素方面。其三,模式的闡釋——研究者對模式轉換生成過程的揭示。通過區分并闡釋模式(類似族際語)向模式變體(類似方言)轉時的種種特征,去了解和分析各種地域性變體和風格性變體。其四,模式的比較——音樂文化模式的內—外部互動。涉及地域性(本文化)傳統音樂系統內部諸要素特征的比較和跨地域性(本文化和異文化)分布諸傳統音樂因素和類型之間傳播、交融方式與存在狀況的比較。

在闡述本人相關觀點之前,擬借助于兩個聯想來引起讀者對于這個話題的重新思考:其一,與《導論》出版時隔10 余年,我在網上看到一篇描寫美國學者拉波波特與友人丹尼特的通信中闡述的,關于如何在與人對話溝通過程中成功的進行反駁和批評活動的文章,我發現這個研究思路及其包含的4 個基本步驟,與本人提出的以上觀點有非常相似,但又有些不同的地方:

(1)You should attempt to re-express your target’s position so clearly,vividly,and fairly that your target says,“thanks,I wish I’d thought of putting it that way.” 你應該用你自己的話,清晰、生動、公平地重新表述你對手的觀點和論證,以至于你的對手居然會說“謝謝,要是我能想到那么表述就好了。”

(2)You should list any points of agreement(especially if they are not matters of general or widespread agreement).你應該列出你和對手一致同意的觀點。

(3)You should mention anything you have learned from your target.你應該提到你從對手那里學到的新東西。

(4)Only then are you permitted to say so much as a word of rebuttal or criticism.然后,你才允許做出反駁或批評。

丹尼特認為,遵守此法則有許多好處。你的對手會愿意聽你的批評,因為他們已經覺得你理解了他們的想法,而不是誤解了他們的想法。而且既然你能理解他們的想法,那么他們就會覺得你的智力不差,可以和他們對話。當你提到了你們之間的共識時,他們也會覺得你接下來要做出的批評是為他們好,而不是站在敵方立場做出的惡意批評。由此可見,兩位西方學者的上述有關人際溝通交流的“復敘、歸納、闡釋、評論”的四步原則及見解,不僅考慮到對話主方應該對接受方(對手)給予傾聽、關注、尊重的態度,而且注意到了這種對話是主、客雙方聯手互動的結果。

倘若將上述拉波波特提出的四步原則與筆者提倡的,同音樂文化本位模式分析法相關的“本文建構、模式擬構、模式闡釋、模式比較”四個步驟及原則相比較,可見其中相同的地方是兩者都涉及哲學意義上的主體內部的互動,亦即主體間性問題,并且在兩人及三人之間的對話互動中,為了讓雙方在討論主題或辯論話題之間達成某種一致性認識,均考慮并強調了通過傾聽、復敘和對話(如拉波波特所說:“你應該用你自己的話,清晰、生動、公平地重新表述你對手的觀點和論證”)以達至相互理解這一過程的重要性和必要性。不同的是前者僅只體現了同一文化系統中兩位成員(第一、二人稱)的對話溝通或辯論交流;而在后者這樣一個有講述者、講述對象和讀者三方參與的討論案例里,除了第一位的互動(第一、二人稱)關系及過程在這里已經置換為講述者與異文化講述對象的對話及過程之外,還繼而將這種第一位互動關系引入了第二位互動關系——同一文化系統中兩不同成員(講者和讀者,第一、三人稱)之間的另一個對話過程之中。若從對話的性質上看,在前一種直接對話的形式與后一種曲折對話形式之間,彼此同樣強調的“傾聽、復敘”行為,在前者中表現為一種同文化間的“近經驗”(experience-near)溝通模式;在后者中則體現為另一種有助于達致異文化理解的,由(研究對象或局內人的)“近經驗”到(局外人的)“遠經驗”(experiences-far)的翻譯(或轉達)模式。兩者所表達的方法論信息有著異曲同工、互文互證之妙。

第二個聯想是若進一步將拉波波特四步原則與音樂文化本位模式分析法四步原則與音樂民族志書寫及體裁運用結合起來看,或許要考慮到音樂民族志(或民族志)論文的書寫方式與其他學科的論文書寫方式存在著一個明顯的區別,即它除了一般性學術論文的“張三說、李四說(研究現況及相關互證資料),我認為(研究者,即“筆者”的他表述)”所包含的角色關系與表述順序特征外,通常還有一個實實在在的田野考察研究對象,有一個具體的敘事場景(這一點與文學作品類似),并且面對著活生生的人和事。以致在具體的書寫中,各方角色出場的排位順序應該是“你說(對象主體或內文化持有者的自表述),張三說,李四說(研究現況及相關互證資料),我認為(研究者,即“筆者”的他表述)”。從種種跡象看,當代民族志在書寫方式上其實具有學術論文和文學作品的雙重書寫特征(亦即闡釋和描寫的雙重特性)。在課題研究中“你說”通常位于被關注的中心。針對這個難題,在具體的民族音樂學教學過程中,若有曾經學習過作曲理論課的本學科學生,我常常借用音樂創作邏輯思維的例子提醒他們,音樂民族志的書寫過程,同作曲理論中的奏鳴曲式結構原則不無相似之處。具體表現為在奏鳴曲式結構原則中,似乎體現了一個作曲家隱性關注和操控之下的“自表、自證、自敘、自解、自結、自辯”的“完整自足”過程:

呈示部:自表(主、副部主題的初步呈示)、自證(主、副部主題材料的并置與對話);展開部:自敘、自解(主、副部主題的復現及與其他材料的對話交熾,戲劇性矛盾沖突);再現部:自解、自結(經過不同樂思之間的對立統一矛盾沖突,問題和矛盾獲得解決);結束部:自結。

若將拉波波特提出的“復敘、歸納、闡釋、評論”四步原則與筆者提倡的,同音樂文化本位模式分析法相關的“本文建構、模式擬構、模式闡釋、模式比較”四步原則與奏鳴曲式的自性原則相比較,可見兩者都體現為具自表述(自性)性質的元語言系統,其中除了元語言(表示成份)子系統外,還都包含了另一個被表達和描寫對象語言(被表示成份)子系統層面。其中,奏鳴曲式創作原則給予了交響樂作品以其他中小型曲式所未能具備的,較為自律、自足和自在的結構表述能力。在現場表演及聽眾接受過程中,聽眾一定程度借助于自己對奏鳴曲式體裁創作原則的熟悉和了解,便能夠在較少依賴聽眾自身、表演者及表演場合等語境條件幫助的情況下,相對準確地解讀自己所聆聽的交響樂作品。其實,音樂民族志的文本書寫也是一樣,無論是一般的音樂民族志研究論文或民族音樂學(音樂民族志)博士學位論文,都是一種在研究者隱性關注和操控、操弄之下的、帶有自表述性質的書寫文本。

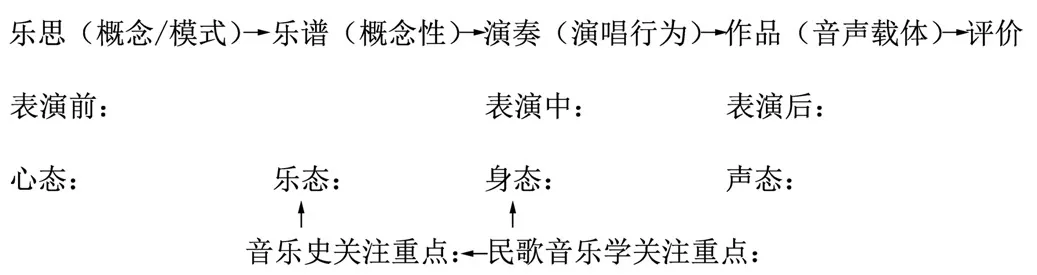

(二)音樂民族志分析的內部研究與外部研究兩種基本路徑

音樂文化本位模式分析法是在以往相關民族音樂學研究方法及前輩學者的學術思路影響下形成的,但是在具體的分析思維和方法手段上卻又體現出某些不同的自身特征。簡言之,音樂文化本位模式分析法以認知音樂人類學的“概念(或觀念)→行為→音聲”三重認知模式為理論原則,這與過去的音樂學分析主要聚焦于概念或模式層面的歸納性分析存在一定的區別。進一步來說,以往人們較習慣于結合采用音樂學與人文社會科學的一般性思維和方法,對“語境(生態)觀念(心態)、概念(樂態)、行為(身態)、音聲(聲態)”等結構要素展開區別性或歸納性(歸屬性、表演后到表演前)研究;而音樂文化本位模式分析方法則更加傾向于去重視采納符號學——結構主義的思維和方法,對之開展“語境→觀念→概念→行為→音聲”的聯系性、對象性(表演前到表演后)研究,亦即“立足當下,指向未來”的開放性研究。此類研究涉及4 個層面因素:

語境層——“自然環境→社會環境→表演場域”

觀念層——“歷史→社會→個體”

學統層——“觀念→儀式→儀式音樂”

方法層——“概念(模式化:樂譜、樂語)→行為(表演)→音聲(模式變體)”

其中,語境層在音樂民族志書寫中屬于外部研究范疇,以跨界族群音樂研究為例,即包括境側、路帶、環山、環島、海上絲路5 種存在方式。觀念層到學統層,包含了“音樂習得過程、音樂創作與表演過程和研究者的第二位(性)音樂闡釋過程(含建模與闡釋兩個階段)”三個基本環節,其中貫穿了“歷史→社會→個體”和“觀念→儀式→儀式音樂”兩條作為外部因素的基本線索。

方法層,在音樂民族志書寫中屬于內部研究范疇,由“概念→行為→音聲”三重認知模式以及歸屬性——簡化還原分析和對象性——轉換生成分析兩條基本分析路徑構成。相對于側重模式分析的傳統音樂形態學和側重變體分析的描寫音樂形態學,音樂文化本位模式分析法更注重結合模式與模式變體的結構性互動,同時對于轉換生成分析路徑給予了更多的關注。這個基本理念和研究范式可以貫徹到音樂民族志形態描寫分析與研究——聲樂與器樂;樂譜、圖像、樂語與音聲;地域、區域與跨區域等方方面面。

四、音樂文化本位模式分析及“內文化闡釋的闡釋”的路徑

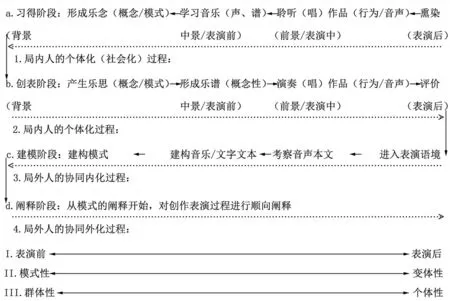

根據上述討論的方法論原則和基本分析路徑,本節擬結合方法層的分析思路和內容,從更為微觀的細部層面,對音樂文化本位模式分析的“簡—繁”兩條路徑——核心路徑與展開路徑予以討論:

音樂文化本位模式分析的核心路徑,即指音樂內文化持有者由創作、表演構成的作品生產過程到闡釋、接受過程這一內部要素(或內部文化)系統的具體操作路徑。在音樂民族志文本中,它居于研究分析的對象(或對象語言)層面,是其他所有相關分析思維和行為的基礎。對此,可以音樂家及其音樂作品的一般創作及表演過程為例加以解釋。

音樂文化本位模式分析的展開路徑,是將核心路徑置入局內創作、表演者(內文化持有者)和研究者協同完成的傳統(儀式)音樂的“習得、創表、建模與闡釋”活動過程,以進一步展現其社會活動過程全貎的路徑展示模型。

根據圖表4,4 個基本的過程環節分別呈現出以下一些相異的活動特征:

第一步:a.局內創作、表演者的習得階段:(由右向左)局內人由習得到接受音樂及自我認同的內化(1.)過程和路徑;

第二步:b.局內創作、表演者的創表階段:(由左向右)局內人的創作表演及自我闡釋(第一性闡釋)的外化(2.)過程和路徑;

第三步:c.局外研究者的建模階段:(由右向左)研究者由解讀、辨析到接受(簡化還原分析或歸納分析,第二性闡釋),亦是一種局外人的他者認同及協同內化(社會化)過程(3.)和路徑;

第四步:d.局外研究者的闡釋階段:(由左向右)研究者的再闡釋(轉換生成分析或演繹性分析,第二性闡釋),亦是局外人的協同外化過程(4.)和路徑。

倘若采用簡化還原的分析手段,將上述4 個基本的過程環節加以精煉、壓縮和歸并,可以看到其所有蜿蜒曲折的行進路線,其實最終可以歸為一線(見圖表5):

若對圖表5 所列諸項內容進行分析,可以發現其中含有以下幾個規律性特點:

其一,從前文述及的音樂表演活動過程的內部活動機制和外部活動機制之間的關系看,其中內部活動機制以順向音樂活動過程(b 環節)為中心,此前、此后的活動過程及相關內容均主要圍繞外部機制或外部因素進行。

其二,以往的音樂學分析研究工作較多看重所謂的外部研究,即以c 環節為中心,較為偏好逆向考察和簡化還原分析,對于以順向音樂活動過程為中心的b 部分關注甚少,其分析研究的結果主要呈現為對作品及其基本構成要素的靜態分析結論。如今采用音樂文化本位模式分析法的音樂文化志分析,則強調把考察研究和分析的重心轉移到活態的音樂表演過程(b 環節)上面,同時在文本符號學所提倡的,兼及文本間性和主體間性分析的立場之下,對于a,b,c,d 這4 個基本的過程環節都給予相應的關注和分析。

圖表3.音樂文化本位模式分析的核心路徑

其三,表中,局內人的表演(或表達,b 環節)即“文化持有者闡釋”;研究者的轉述或表達(d 環節),即“研究者對文化持有者闡釋的再闡釋”。與訪談及口述史體現的人為闡釋或被動闡釋相比,這是一種在局內人完成的,由表(展)演過程所體現的自然闡釋或主動(自性)闡釋(第一層闡釋)基礎上進行的,由局外人或研究者最后完成的闡釋性(第二、三層闡釋)工作。這里,第一、二層闡釋具有同樣的對象性質,但在闡釋方式上,卻體現出自然流露的與人為施與的,被動表達與主動表達的不同區分。

此外,若從音樂文化志書寫的類型性區分角度看,上述這類音樂表演及闡釋性分析活動與口述史訪談活動都建立在局內人的“自表述”基礎之上,但在其表達方式、發生場合與活動性質上則存在著較為明顯的區別。在表達形式上,訪談和口述史是以語言文字來表述、傳載語義;音樂表(展)演則兼用音樂、語言(唱詞),同時表達和傳載(自足性)語義和(他律或自律的)音聲內容。從發生場合看,音樂表演活動的發生過程帶有即時性、現場性特點;口述史訪談活動則是事后的追述和采記。從活動性質及文體特征看,兩者分別帶有“共時、歷時”和“現場民族志”和“歷史民族志”的性質和特點。再從兩類活動同文化與身份認同的關系看,口述史訪談是以客位辨析和他者意圖為目的和起因;音樂表(展)演則是建立在主位認同和自性表述的基礎之上。

通過這樣一個以“你說(主位表述,局內人通過表演及作品完成的自表述)、張三說、李四說(對位表述,局內人口述材料的第二層闡釋)、我認為(換位表述與客位表述,研究者通過對音樂表演及作品展示過程的描寫和分析,結合第二層闡釋,對局內音樂觀所做的轉譯和闡釋活動)”呈現的音樂民族志書寫過程,一個相對完整、全面、充實的(儀式)音樂表演民族志文本就由此建立起來。

圖表4.展開路徑:儀式音樂“習得、創表、建模與闡釋”循環活動過程展示模型

圖表5.

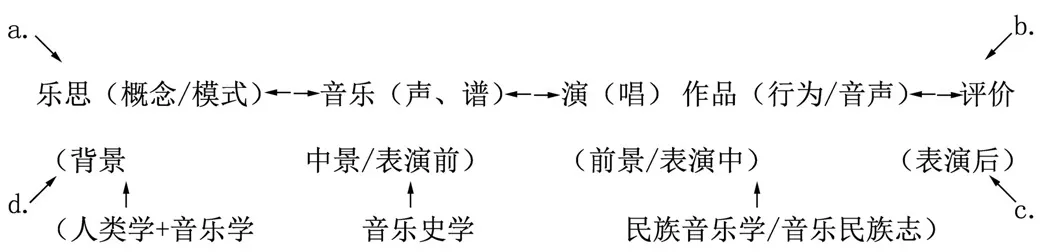

五、以表演為經緯:傳統音樂表演的途徑、過程、場域及語境化特征

上文結合傳統音樂的符號學特征及其符號化通訊過程的討論,對音樂文化本位模式分析法賴以生存的社會化活動過程及其運行規律展開了延伸性分析和闡述。若我們在此基礎上再來重新思考前面幾章討論的主位與客位、模式與模式變體、樂位和音樂語義等關系和問題,就會發現當我們逐漸將話題和目光引入到傳統音樂的表演過程、表演場域和音樂表演活動文本上面時,這個看似十分重要的、位于“表演中”的階段性研究,其實完全離不開與(表演)前、(表演)后諸關聯因素的比較和分析。并且,將前后兩者聯系在一起的,并不僅僅是狹義的音樂文本這一內部條件因素,更為重要的是其中還包含了外部條件因素——樂人和語境——文化本位和文化活動文本所起到的重要的結構性作用和媒介作用。我亦將此視之為音樂文化本位模式分析法的相對完整的體現和解釋。因此,無論是在自己的研究還是在相關的研究生、本科生教學工作中,我都十分強調這個研究系統及過程的整體性把握,并不因為對其中各個子系統要素分析細節的強調和重視,而把它們輕易地割裂開來研究。

筆者認為,解決上述問題的一個關鍵性舉措,是在厘清音樂聲音文本、音樂書寫文本、音樂表演文本和音樂文化活動文本諸文本(或本體)層次及樂本位、藝術本位和文化本位諸“樂位”層次的分層研究的基礎上,將之再進行符號學的整合性研究。關于其中的音樂書寫文本與音聲文本的關系問題的討論,例如查爾斯·西格(Charles Seege)在《規定性和描述性音樂書寫》一文里指出:“我們至今仍未能明確地去界定音樂書寫的規定性(prescriptive)和描述性(descriptive)兩種應用類型,亦即為一首將要演唱的歌曲繪制的一幅藍圖和關于一首實際上已經完成了的歌唱表演的書面報告。”其中較為明確地區分了“規定性”與“描述性”兩種音樂書寫方式,民族音樂學家涅特爾(Bruno Nettl)則將它歸結為:“一種是為表演者提供的一張藍圖,另一種在書寫中記錄了實際發生的聲音。”并且還進一步論及,它們二者的區別在于前者是為表演者(局內人)所用;后者為分析者(局外人)所用。在上述學者的筆下,分別具有“規定性”與“描述性”特點的兩種書寫方式,其實已經分別作為表演規范(語言)與實施結果或音樂模式與模式變體,被分置于音樂表演行為的前后兩端,明確體現了前述音樂的符號通訊過程和社會化活動過程中所呈現的某些規律性特征。故此,筆者亦曾撰文將之歸結為:“若借用符號學與文本研究的理念,可以將之表述為前者系音樂表演(活態文本)前產生,并對表演具有指示、規定作用的文本;后者系音樂表演后產生的,用于對表演進行描述或分析的文本。”其后,又在《以表演為經緯——中國傳統音樂分析方法縱橫談》一文里,結合中國傳統音樂研究的方法論問題,對于音樂表演活動文本和表演場域與其前后諸關聯因素予以了重新討論和解釋。然而有必要認識到,從完整的音樂表演理論層面上看,“表演前、表演中、表演后”及“簡化還原—轉換生成”雙向循環理論并不僅僅適用于解決文本間性,即音樂文本之間的聯通與互滲的問題,對于用來說明音樂表演涉及的主體間性及語境化問題,這個理論也同樣具有明顯的意義和助益。就此,筆者曾經結合格爾茲、格雷姆斯等儀式人類學家及文本符號學的相關理論,撰文討論了“儀式化表演”及“音聲文本”“音樂表演文本”與“音樂活動文本”等概念及其相互關系。在此,主要借用拙著《中國民歌與鄉土社會》里提出的符號功能分析方法,著重討論對傳統音樂表演過程及場域中音樂與樂人、語境結合的方式及特征。

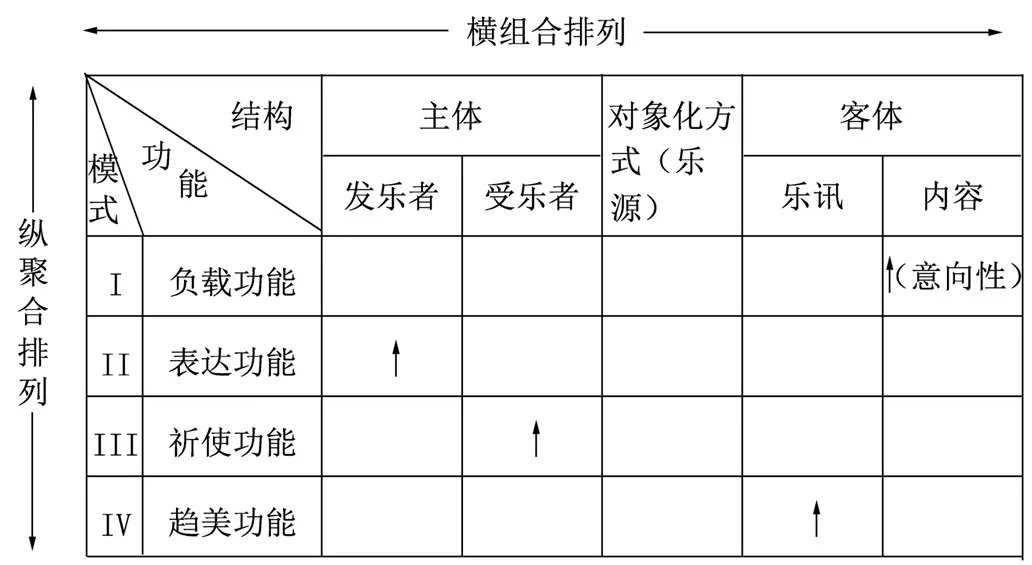

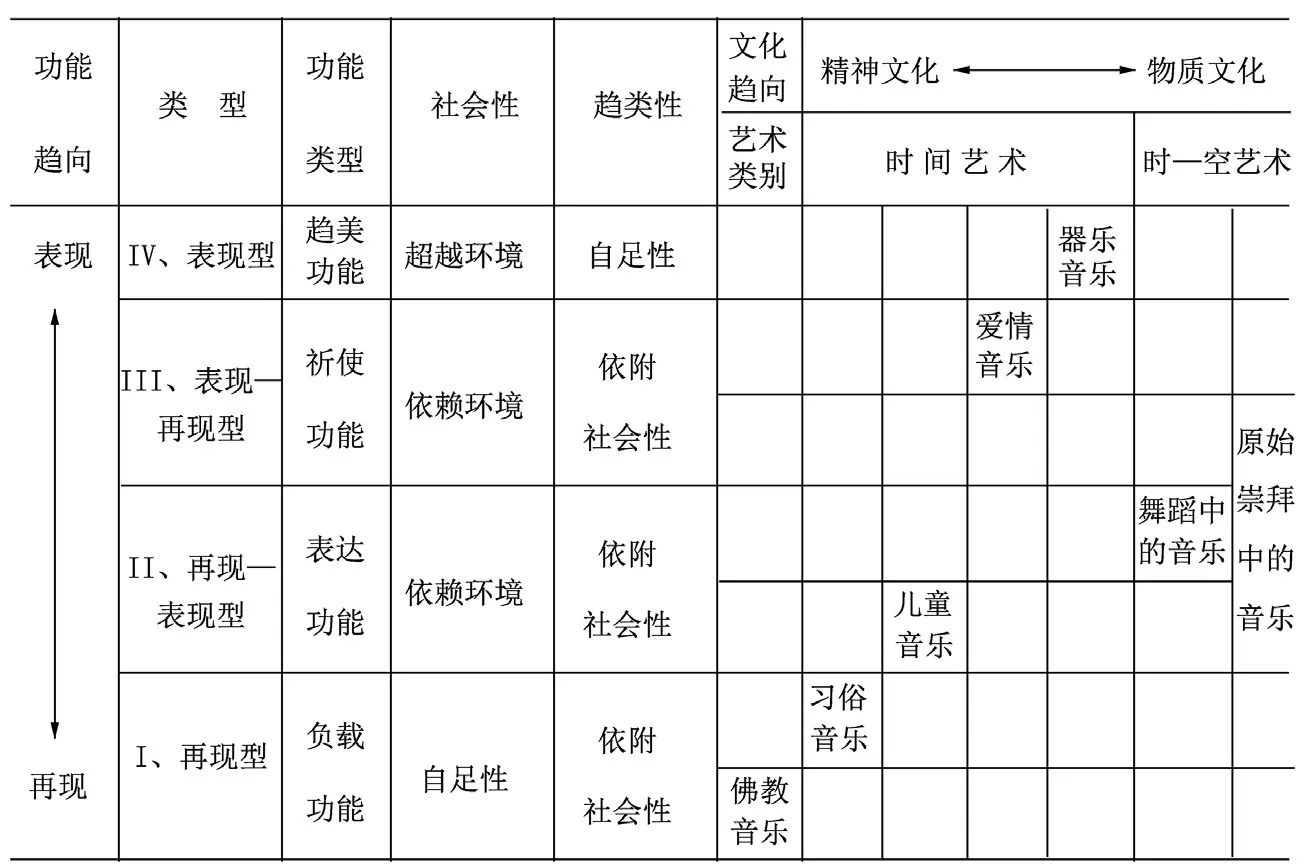

按照該書的論點,民歌與歌舞音樂具有的語義功能,可以依音樂符號化通訊過程中,音樂符號作為載體,在語境和樂人的協同下負荷并傳送各種藝術或社會文化內容的不同方式劃分為4 種基本類型:(1)以再現社會內容為主旨,符號在其中起重要作用的傳載功能。(2)抒表發樂者的感情、心志,發樂者在其中起重要作用的抒表功能。(3)向受樂者傳達訊息,受樂者在其中起重要作用的傳訊功能。(4)符號本身不再現社會內容,符號形式在其中起重要作用的趨美功能。其基本內容及相互關系可參見圖表6 所示:

由此看,在上舉4 種語義功能類型中,音樂的符號形式、符號內容、發樂者、受樂者作為4 項基本要素分別發揮了不同的主次作用,下文對此略作描述:

圖表6.民歌系統的結構與功能關系示意圖①轉引自楊民康《布朗族音樂文化的系統研究》(中央音樂學院碩士學位論文,1988 年)第二章“布朗族音樂文化系統”。[2]

(一)傳載功能

在此類符號通訊過程中,音樂符號形式作為載體,可在不依賴人與環境幫助的情況下,獨立負荷、傳載和再現社會內容,具有語義的明晰性和自足性。比如彝、白等民族的敘事性打歌調《天地的起源》《底里的兒子》,漢族的《十個字》《梁山伯與祝英臺》《跑四川》等采用吟誦調體裁的禮俗歌,通常使用敘事或描述性文學手法,敘唱有關歷史、傳說、神話、生產勞動知識等社會內容。旋律與語言的聲調、語調結合緊密,吟誦性強,一般不用樂器伴奏,在漫步起舞的過程中,達到接受傳統教育和愉悅性情等目的。從表演主體的角度看,像老年歌手、盲人歌手等在這類表演者中占據了主體位置,其中老年歌手以自己豐富的閱歷和在群體中據有的權威性身份,牢牢地把握了“講述者”的角色地位;盲人歌手則在受限于生理障礙,影響了嗓音之外的肢體、視覺等表演功能的同時,卻因此生長出了相對于常人更為敏銳的聽覺能力和記憶能力,而使他們成為說唱藝人中最為杰出的一個代表性群體。

(二)抒表功能

此類音樂以抒發人的內心情感和社會文化心態為目的,常為非社會性場合唱的情歌、兒歌、抒娛性舞歌或舞樂。由于較少受傳統社會習俗的規范和限制,人們可直抒胸懷、釋放情感,以尋求一定的心理平衡和情感渲泄。另外,由于較少來自聽眾方面對語義內容的要求,歌詞中較少具體、明晰的內容,較多隱喻、歧義和模糊性特征;此類旋律的抒詠性強,襯詞襯句多;發樂者(歌舞者)的情感、心境對歌曲的語義內容有較大的影響。在通訊過程中,創、演、觀諸角色性質集于一身,自抒、自敘、自唱、自舞、自娛,不求他人解釋。在少數民族山歌、情歌和民間歌舞音樂里,此類型所占比例一般較大。后者中例如打歌、蘆笙舞曲、象腳鼓舞曲(歌)、果諧、堆諧、木卡姆歌舞曲等,都含有此類語義功能特征。

(三)傳訊功能

民間舞蹈中常有成雙而舞,對唱(奏)互娛的表演方式。整個音樂符號通訊過程必須由發樂者、樂訊和受樂者3 方面因素相結合,以受樂者(收訊人)為中心,對唱(奏)時則雙方輪流互娛。此類音樂中,優美的旋律和詩化的語言成為傳情達意的手段。由于在此環境中,眼神、姿態、動作等都是傳達情感的符號,實義性歌詞往往顯得多余,故音樂內容的表達情重于言,全憑相互默契、心意相通。各地的漢族秧歌,少數民族的打歌、蘆笙舞、象腳鼓舞、果諧、堆諧、木卡姆歌舞宴席曲(舞)等舞種中,都有此類對舞對唱(奏)的情況。民族器樂、舞樂中較具典型性意義的,像前曾述及的蘆笙吹歌和三弦、月琴、蘆桿、葫蘆絲的演奏的“樂話”,在歌舞中往往成為青年男女之間傳情達意的“愛情秘訊”。

(四)趨美功能

作為純粹而理想化的趨美功能來說,其音樂符號形式一般不表達確切、具體的社會內容。美的訊息直接從音樂符號形式中產生。傳統音樂或民間音樂受其民間文化特性所囿,一般不可能產生不帶任何社會文化功能的作品。然而,趨美功能總是不同程度地存在于各類民間歌舞音樂之中,其含量的多寡往往與具體作品的藝術化或形式化程度的高低形成正比。在所有傳統音樂類型中,器樂、舞樂作品由于本身并不表達確切、具體的社會內容,并且由于舞蹈性或情感內容的需要,其形式化程度和趨美功能都發展至一定的高度,但由于被應用于某些社會性場合,而同樣帶上了較明顯的文化涵義及社會文化功能。在今天傳統音樂被應用于專業化、舞臺化表演場合時,這類音樂中的趨美功能被發展到了極致狀態。

關于上述4 種傳統音樂符號化功能類型的區分與相互關系,可舉拙著《布朗族音樂文化的系統研究》中有關少數民族民歌分析的例子予以說明(見圖表7)。

20 世紀80—90 年代筆者撰寫碩士學位論文《中國布朗族音樂文化的系統研究》和《中國民歌與鄉土社會》《中國民間歌舞音樂》兩本書時,尚主要是通常學習民族學和符號學方法,從音樂語義學和語境學(文化學)層面涉入符號學研究領域。當筆者于世紀之交進入香港中文大學,系統地學習了民族音樂學方法之后,在自己的后續性研究和相關教學互動中,又逐漸將音樂語義學和語境學(文化學)層面與符號形態學層面聯系起來,在采用音樂符號學方法來展開民歌的整體性、系統性和全息性分析的研究方向進一步有所深化。例如拙文《論云南藍靛瑤道教儀式音樂中的民歌演唱套路》《云南河口藍靛瑤婚禮儀式音樂研究》等,以云南藍靛瑤傳統宗教儀式“度戒”和婚禮儀式中所唱的儀式歌為對象,討論了該類民歌怎樣以7 字句唱詞和特殊的規則套路為基本模式因素,且按照這些規則套路,通過提詞人、領唱者(歌頭)和隨唱者協同、互動表演的轉換生成過程,將少量基本唱詞與許多不斷加入的襯詞糅合成為一首首體量龐大、結構復雜、層次相疊、形式多樣的“無詞歌”的情景。其后又在《海南苗族傳統祭儀音樂的地域性與跨地域性比較研究》一文中,對海南苗族(與云南、廣西的藍靛瑤有共同的語言及族源)民歌隨樂人長期由內地向海島遷移的過程中,經歷了不斷地“去語境化和再語境化”,最終保留了其傳統的歌曲形式、套路和演唱內容,但其表演場域和樂人表演行為皆產生變異,被置換一新的狀況。同樣,白雪的博士學位論文《音聲—社群形態互構——廣西平果壯族嘹歌及歌圩活動研究》(中央音樂學院,指導教師楊民康)中,也較為系統地討論了壯族民歌的演唱套路及其轉換生成路徑。

通過對民歌的儀式性(或儀式化)和表演性因素特征的長期思考,在筆者的腦海中逐漸形成了“以表演為經緯”的概念和思維,并且在2003 年《信仰、儀式與儀式音樂——宗教學、儀式學與儀式音樂民族志方法論的比較研究》和2008 年《音樂民族志方法導論》等論著中,討論了音樂表演與儀式的關系,還將音樂表演置入模式與模式變體之間,以觀察兩者與表演的互動關系。在此后其他有關音樂民族志方法論的論著(如《音樂民族志書寫》《儀式音樂表演民族志研究》)及本文中,筆者對“以表演為經緯”的理論設想和施行路向又有了一些新的進展。

圖表7.布朗族音樂文化系統分類圖表①轉引自楊民康《布朗族音樂文化的系統研究》(中央音樂學院碩士學位論文,1988 年)第二章“布朗族音樂文化系統”,參考楊民康.布朗族音樂文化的結構、功能與分類方法[J].民族藝術研究,1991(6):2-7。[2][18]

結 語

音樂民族志的文化本位模式分析法作為一種循跡追蹤和詮釋性的研究,對身為局外人和負有第二位闡釋責任的研究者提出了較高的學術性、認識性要求。他們的第二位闡釋性工作是以局內人的學習、接受、讀解、創作和表演等一系列行為活動及其第一位闡釋活動——實現音樂文化模式與音聲變體相互轉換的自表述過程作為藍本,并且依其自性、自律的活動軌跡去進行田野考察、復敘性描寫和追蹤性詮釋,故此可以說這乃是一種對內文化持有者音樂文化闡釋的再闡釋。筆者認為,當我們討論到這里,便已經接觸并進入到了民族音樂學和音樂民族志研究分析方法的一個核心領域。同時,這也是讓我們去探索和認識何為人類學、民族學與民族音樂學研究之間的分野,以及事關人與文化符號的外部研究與事關音樂藝術符號的內部研究之間有何差別等重要問題的一個關鍵環節。

根據文中展示的筆者的民族音樂學學術心路來看,本人從20 世紀80 年代中期開始,即在民族音樂學尚在中國學界缺位的情況下,已經通過學習和吸收先于民族音樂學在中國發展的人類學和符號學方法,開始探索以文化本位分析思維和方法去研究中國少數民族音樂的新的路向。90 年代末到香港中文大學攻讀民族音樂學博士學位期間,通過對該類研究方法的系統學習,對梅里亞姆倡導的認知人類學(又稱語義人類學)及以“概念→行為→音聲”學術范式為代表的認知民族音樂學研究方法有了進一步的了解,由此更加堅定了對音樂文化本位模式分析思維和方法論(尤其是演繹性和轉換生成分析方法)進行系統鉆研,并且將之應用于中國音樂研究實踐的想法,《導論》中篇的5 個章節便集中體現了筆者在此領域探索多年的一點心得體會。筆者希望能夠通過本專題第五講至本文(第九講)所展示的這一研習過程,牽引出讀者對《導論》下篇“中西音樂民族志的分析與描寫方法”及筆者兩本新書《音樂民族志書寫——傳統音樂的范式與分析》(上海音樂學院出版社2021 年)和《儀式音樂表演民族志研究》(人民出版社2021 年)的持續性關注,并且有助于大家對音樂民族志分析方法做進一步學習、理解和有效地應用于具體的分析實踐。