數字人民幣對商業銀行利潤的影響探究

江鴻

早在2014年,中國人民銀行數字貨幣研究小組成立并致力于對與央行數字貨幣相關的運行框架、關鍵技術等問題進行前瞻性研究,論證發行央行數字貨幣的可行性,央行數字貨幣的系列研究報告于2015年形成。2020年開始,數字人民幣先行在深圳、蘇州、雄安、成都、上海、海南、長沙等多地開展試點;同時央行數字貨幣研究所與滴滴出行、美團、嗶哩嗶哩、支付寶、字節跳動等企業達成戰略合作協議,共同研究探索數字人民幣在互聯網領域的創新和應用。雖然目前數字人民幣還處于限制范圍和規模的試點階段,但根據設想仍可以看出未來數字人民幣將作為一種電子化現金的形式受到公眾的廣泛使用,數字人民幣必將對金融系統和商業銀行產生巨大的影響。

數字人民幣的定位和運行機制

結合央行數字貨幣研究所所長穆長春和央行副行長范一飛等公開信息,數字人民幣具有以下性質:1.在貨幣屬性上,數字人民幣有國家信用背書,具有無限法償性;2.在貨幣層次劃分上,數字人民幣是M0的組成部分;3.在使用成本上,數字人民幣不支付利息也不收取費用;4.在使用場景上,數字人民幣的使用以小額零售高頻場景為主。

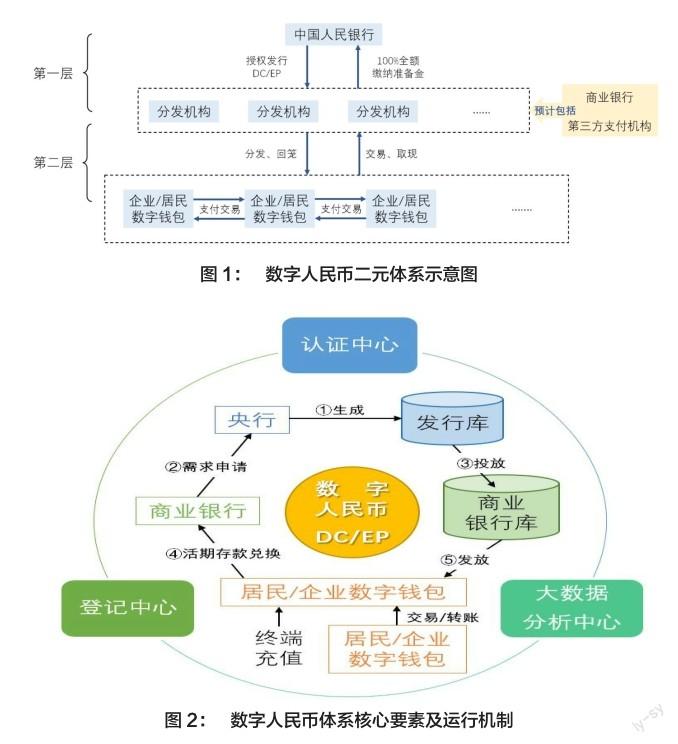

姚前闡述了數字人民幣發行總框架:數字人民幣的發行和回籠基于“中央銀行—商業銀行”的雙層營運體系,如圖1所示。在雙層運營體系下,數字人民幣依然由央行信用擔保,由央行向分發機構授權發行數字人民幣,分發機構需要向央行100%繳納準備金,再由分發機構將數字人民幣兌換給公眾,并負責回籠貨幣,滿足公眾交易、取現的需求。雙層運營體系可以有效地利用商業銀行現有的IT基礎設施和服務系統,高效安全地推廣數字人民幣的使用廣度,同時避免了央行直接對接用戶帶來的風險集中問題和“狹義銀行”的擔憂。

數字人民幣體系的核心要素概括起來為“一幣、兩庫、三中心”。“一幣”即數字人民幣;“兩庫”指數字貨幣發行庫和數字貨幣商業銀行庫;“三中心”指認證中心、登記中心和大數據分析中心。如圖2所示,數字人民幣的發行采用雙層投放的形式,從發行到流通的全環節主要分為5個步驟:生成、需求申請、投放、活期存款兌換、發放。

數字人民幣影響商業銀行利潤的機理分析

數字人民幣的發行是基于雙層運營體系,數字人民幣依然由央行信用擔保,是央行的負債。對商業銀行來說,個人數字錢包內的數字人民幣對商業銀行不構成負債,而是屬于表外業務,本質上是一筆托管業務。

商業銀行資產負債表變化

商業銀行作為央行指定的數字人民幣運營機構,將根據公眾的需求向央行申請兌換數字人民幣并繳納100%準備金,央行會把數字人民幣投放至商業銀行庫,公眾可以用現金或存放在商業銀行的活期存款兌換數字人民幣。以數字人民幣發行規模1萬元為例,將上述過程分為兩步,分別探討數字人民幣發行會使商業銀行資產負債表產生哪些變化。

第一步,商業銀行向央行申請兌換數字人民幣。商業銀行繳納100%準備金向央行申請兌換數字人民幣1萬元,商業銀行存放在央行的款項減少1萬元,如常備借貸便利或超額存款準備金,數字人民幣資產增加1萬元。

第二步,公眾向商業銀行兌換數字人民幣。1.當公眾用現金向商業銀行兌換數字人民幣1萬元時,商業銀行負債無變化,增加了現金資產1萬元,減少數字人民幣資產1萬元。2.當儲戶用活期存款向商業銀行兌換數字人民幣1萬元時,商業銀行負債減少1萬元,數字人民幣資產減少1萬元。

結合上述兩個步驟,整體來看,在現金兌換過程中,數字人民幣的發行對商業銀行資產負債表的影響體現在資產端現金和數字人民幣兩者的互換、負債端無變化;在活期存款兌換過程中,數字人民幣的發行對商業銀行資產負債表的影響體現在資產端和負債端同時減少。

通過對商業銀行資產負債表變化的分析,可以得到結論:在現金兌換數字人民幣的過程中,商業銀行資產負債表幾乎沒有變化,只是兩種資產的轉換,因此對商業銀行利潤的影響也十分有限;在活期存款兌換數字人民幣的過程中,數字人民幣發行的過程就是商業銀行超額存款準備金和住戶活期存款對應減少的過程,最終會造成商業銀行縮表,這將直接構成對商業銀行利潤的威脅。

商業銀行利潤變化

商業銀行的利潤主要由利息凈收入和手續費及傭金凈收入構成,兩者之和占商業銀行營業收入的85%以上。2020年度,大型商業銀行的利息凈收入占營業收入比例達到66%-83%,手續費及傭金凈收入占營業收入比例為11%-20%。

利息凈收入的主要影響因素有存貸規模和存貸利差。存款是商業銀行低成本、易獲得的負債資金來源。隨著數字人民幣的推廣和使用,其作為一種支付結算工具,將會對商業銀行的存款形成一定程度的替代,造成存款規模下降,這會對商業銀行利潤帶來巨大挑戰。

1.商業銀行失去低成本資金來源

數字人民幣可能會使活期存款的規模下降,如果商業銀行想要維持原本的負債水平,只有提高存款利率吸引更多存款,或通過其他方式吸納負債。

截至2020年末,住戶存款余額為92.60萬億元,其中活期存款余額為32.68萬億元。活期存款的央行基準年利率是0.35%,一年定期存款的央行基準年利率是1.50%,遠低于銀行間同業拆借利率和向中央銀行借款利率。

毫無疑問,不管是提高存款利率的方式,還是其他渠道借入負債的形式,都勢必會增加商業銀行利息支出成本。2020年度大型商業銀行全年實現凈利潤合計人民幣1.09萬億元,假設數字人民幣擠出活期存款10%,商業銀行用同業拆借(截至2021年11月末,上海銀行同業拆借1年利率報價2.75%)來彌補這部分負債,那么僅在利息支出這一項上,商業銀行的成本將會增加0.08萬億元,占2020年度大型商業銀行凈利潤7.2%。

2.商業銀行負債業務管理難度增加

由于活期存款向現金的轉換需要公眾在線下的ATM機或柜臺完成,這些時間成本和精力成本使得活期存款具有一定程度的穩定性,在數字人民幣的引入后,活期存款向數字人民幣的轉換對公眾來說足不出戶即可完成,幾乎不用付出多余的成本,活期存款的穩定性大大降低。尤其當金融體系利率水平、通脹水平發生較大變化時,活期存款向數字人民幣、定期存款或理財產品的轉化會更加頻繁。商業銀行融入或融出資金以保證流動性的操作次數會增加,預測和估算難度提升,資產負債期限結構的匹配更加困難,這就對商業銀行流動性管理和資產負債到期期限結構管理提出了更高的要求。

3.商業銀行信用創造能力下降

根據貨幣乘數的理論可知,商業銀行信用創造能力取決于現金漏損率和存款準備金率,其中現金漏損率越大,貨幣乘數越小,商業銀行信用創造能力越小。這里存款向數字人民幣的轉換就可以被看作是現金漏損率的增加,現金漏損率的增加導致存款規模下降,接著會傳導影響到貸款規模的下降,商業銀行信用創造能力將受到限制,商業銀行的利息收入也會因為貸款規模的下降而大幅下降。

4.完善商業銀行信用評價機制

商業銀行發放貸款需要經歷三個階段,包括貸款前背景調查、貸款決策和發放、貸款后追蹤。每一個階段,商業銀行都要投入大量人力物力對貸款人進行信用分析、資質審查和風險監測。

數字人民幣具有可控匿名性的特征,但現階段還未公開數字人民幣數據使用的權限、主體、程序和深度,如果這些數據可以為商業銀行貸款程序的信用分析、綜合評估和風險監測等提供一定程度的支持,那么將有效降低商業銀行的放貸成本和不良貸款率,并且可以防范金融違約事件的發生,降低金融風險,維護金融穩定。

隨著數字人民幣普及度的提升,家庭的消費行為將會更多地被數據化、可視化,因為數字人民幣的發行機制保證了數據的真實性、可靠性,所以商業銀行可以利用這些數據獲取更多、更準確、更詳細的客戶資產情況信息,簡化貸款審批手續,縮短貸款審批時間,減少資產證明的材料搜集工作,完善征信中心的征信報告,給商業銀行發放貸款提供了信用分析依據,降低單位貸款成本和不良貸款率。

政策建議

控制數字人民幣發行規模和速度

數字人民幣定位是M0,使用場景的特點是小額零售高頻,所以數字人民幣的發行規模無需過大。當數字人民幣大量發行,即數字人民幣兌換比例過大時,其對存款的替代效應可能導致商業銀行面臨“狹義銀行”的危機,商業銀行利潤波動劇烈。目前數字人民幣的兌換無需付出額外的成本,這是相較于傳統貨幣的一大優勢,未來或許可以考慮增加存款向數字人民幣轉化的成本避免“狹義銀行”的影響,如限制每人每日兌換數量或階梯式收取兌換費用等。長期來看,中央銀行應結合宏觀調控目標和市場流動性情況對數字人民幣發行規模的速度適當限制,動態調整發行規模,以降低金融風險,實現金融穩定。

利用數字人民幣數據提高經營效率

目前,數字人民幣使用情況數據的可觀測性、使用范圍、使用對象等均不明確,假設以上數據對商業銀行有限制地開放,那么商業銀行可在合法范圍內利用數字人民幣數據提高自身經營效率。例如,商業銀行可通過對客戶底層交易數據和交易行為進行分析,打造具有客戶針對性的集生活、社交、消費等于一體的支付場景,滿足客戶衣食住行等各方面的需求,提升精細化服務水平,提高客戶黏性;商業銀行可細致化描繪客戶畫像,評估客戶資產情況和信貸風險,優化信貸流程和貸款定價機制,降低信貸成本和道德風險,實現商業銀行和社會大眾的共贏。

提高商業銀行資產負債管理能力

數字人民幣替代存款的便利性導致商業銀行融入或融出資金以保證流動性的操作次數會增加,負債端存款穩定性下降,資產負債期限結構的匹配難度提高,對商業銀行流動性管理和資產負債到期期限結構管理提出了更高的要求。商業銀行需要適應經濟新常態,提高風險定價及資產負債管理能力,充分利用數據及科技,建立高頻、高效的監測體制,提高對市場趨勢、風險事件的觀測及運用能力。同時商業銀行還需提升利率風險管理體系,利用更高效的敏感性分析、壓力測試、風險指標等手段,提升利率風險管理體系。

拓展商業銀行盈利渠道

長期以來,我國商業銀行的利潤仍集中在利息凈收入,手續費及傭金收入僅占營業收入的15%左右。商業銀行需要拓展盈利渠道,分散風險,充分發揮自身特點,大力發展財富管理、私人銀行等業務,拓展盈利渠道。通過審視其現有業務模式,在整個數字生態體系范圍內協作和創新,并了解如何從客戶數據中獲取額外價值。

(同濟大學經濟與管理學院)

參考文獻:

[1]穆長春.順應技術演進和經濟發展趨勢積極推進以我為主的法定數字貨幣[J].旗幟,2020(11):65-66.

[2]范一飛.關于數字人民幣M_(0)定位的政策含義分析[N].金融時報, 2020-09-15(001).

[3]姚前.中國法定數字貨幣原型構想[J].中國金融,2016(17):13-15.

[4]湯奎,陳儀玨.數字人民幣的發行和運營:商業銀行的機遇與挑戰研究[J].西南金融,2020,(11).