易地扶貧搬遷戶社會融入調查研究

——以山西省N 縣為例

□賈 斌,趙 俊,金璞珺,蘆慧寧

(新疆農業大學公共管理學院,新疆 烏魯木齊 830052)

易地扶貧搬遷是著眼“一方水土養不起一方人”問題,破解深度貧困和助力脫貧攻堅的重要舉措。我國易地扶貧搬遷“搬得出”的前期安置工程已解決,但還需要做到“穩得住、能融入”。

1 調查設計與實施

文章以山西省N 縣6 個移民安置小區為調查區域,以調查區域中的易地扶貧搬遷戶為調查對象。采用問卷調查為主、非結構式訪談和參與式觀察為輔的方式進行調查。

調查內容主要圍繞易地扶貧搬遷戶搬遷前后的生產方式、生活環境、社會交往、風俗習慣、心理歸屬的變化情況進行設計。生產方式融入情況包括就業、收入和消費情況;生活環境融入情況包括住房環境和生活配套設施環境適應情況;社會交往融入情況包括人際交往和活動參與情況;習俗習慣融入情況包括日常習俗和生活習慣的融入情況;心理建設融入情況包括自我角色定位和自我情感歸屬。

本次調查采用簡單隨機抽樣方式進行問卷發放和訪談。共發放問卷166 份,回收有效問卷165 份,問卷有效率99.4%。訪談80 人。

2 易地扶貧搬遷戶社會融入現狀

2.1 生產方式融入情況

就業方面,搬遷前,46.66%的調查對象以農業生產為主業,53.34%的調查對象以外出務工為主業。為了拓寬易地扶貧搬遷群眾的就業渠道,N 縣通過創建移民扶貧產業園、成立扶貧車間、設立公益崗位,直接或間接為易地扶貧搬遷群眾提供多個就業崗位。N 縣所有易地扶貧搬遷安置小區均位于縣城內,搬遷戶可直接在城內尋找合適的工作崗位或者從事個體經營活動。除此之外,N 縣多次開展職業培訓,提升搬遷群眾的就業能力。搬遷后,超過90%的調查對象以務工或經商為主。所有調查對象家庭中,37 戶獲得過就業培訓,21 戶獲得過就業機會,7 戶獲得過就業培訓和就業機會。據安置社區工作人員介紹,搬遷后平均每戶有1 人靠政府扶持或自己努力實現了就業。在一系列政策扶持和更多就業機會的條件下,多數調查對象搬遷后在就業上實現了從務農到務工的轉變。

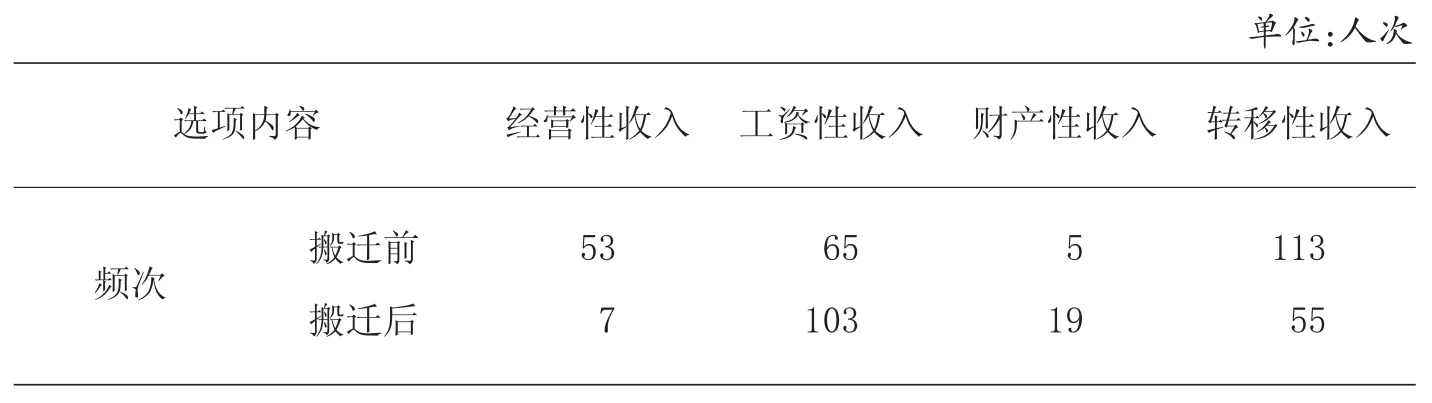

收入方面,84.8%的調查對象家庭年收入較搬遷前實現增收。從收入構成上看,搬遷前,轉移性收入是調查對象家庭的主要收入來源,其次是工資性收入和經營性收入。搬遷后,工資性收入成為調查對象家庭的主要收入來源,其次為轉移性收入,經營性收入明顯減少(表1)。

表1 調查對象搬遷前后收入來源情況統計

消費方面,搬遷前,調查對象消費需求和消費意愿相對較低,消費結構相對較為單一。搬遷后,生活模式和環境發生改變,相對單一的消費結構被打破,所有調查對象認為搬遷后日常支出增多,具體增加支出主要來自水電通信消費、飲食消費和小區物業消費。對于搬遷后消費結構發生的變化,41.25%的調查對象認為新增的消費是從“窮窩”到“富地”的必要性支出,增加支出是為了讓生活更舒適;58.75%的調查對象認為支出增加讓生活變得拮據,無法適應這種高消費的生產生活環境。

2.2 生活環境融入情況

住房環境融入方面,搬遷前,調查對象居住在農村,住宅以土木結構平房為主。搬遷后,所住安置房均為政府統一招標新建或購買的多層樓房住宅。面對住房環境的變化,84.24%的調查對象表示能夠適應搬遷后的居住環境;15.76%的調查對象對于搬遷后的樓房居住環境不能適應,主要是不能適應樓房封閉的居住環境、住房面積變小以及活動空間局限。

生活配套設施環境融入方面,搬遷前,原搬遷村莊生活配套設施匱乏。搬遷后,安置小區已實現“五通六有”全覆蓋。所有調查對象均認為生活用水、生活用電、污水和垃圾處理、光纖網絡、快遞服務等基礎設施以及學校、醫療衛生設施、便民超市等公共服務設施變得方便。針對主要道路路燈的使用,3.64%的調查對象認為一般,1.22%的調查對象認為使用不方便,主要原因是安置小區未能及時對損壞的路燈進行維修。針對休閑娛樂場所的使用,4.85%的調查對象認為一般,3.03%的調查對象認為使用不方便,主要原因是調查對象認為休閑娛樂場所不經常開門,使用不方便。

2.3 社會交往融入情況

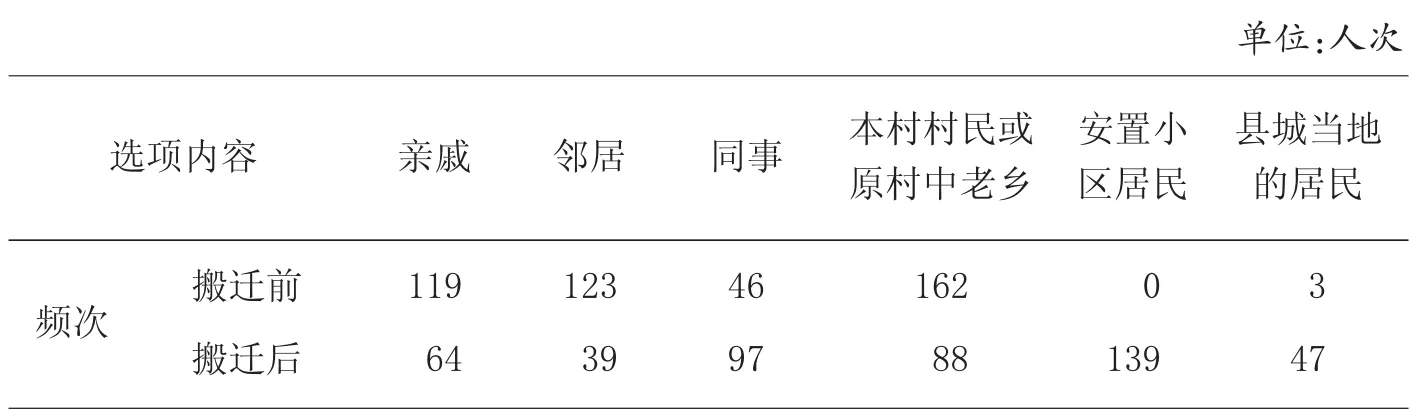

人際交往方面,搬遷前,調查對象的人際交往對象以親戚、鄰居、本村村民為主,血緣關系和地緣關系是人際交往的主要社會關系。搬遷后,交往對象發生轉變。首先,與親戚的交往明顯下降,主要原因在于分散居住導致與親戚之間的聯系頻率降低。其次,與鄉親的交往變少,與安置小區及當地居民交往增加。再次,與同事的交往明顯增加(表2)。隨著交往對象的改變,70.97%的調查對象認為搬遷后交往范圍變廣,21.82%的調查對象認為交往范圍沒有變化,僅有7.27%的調查對象認為交往范圍變小。

表2 調查對象搬遷前后交往對象情況統計

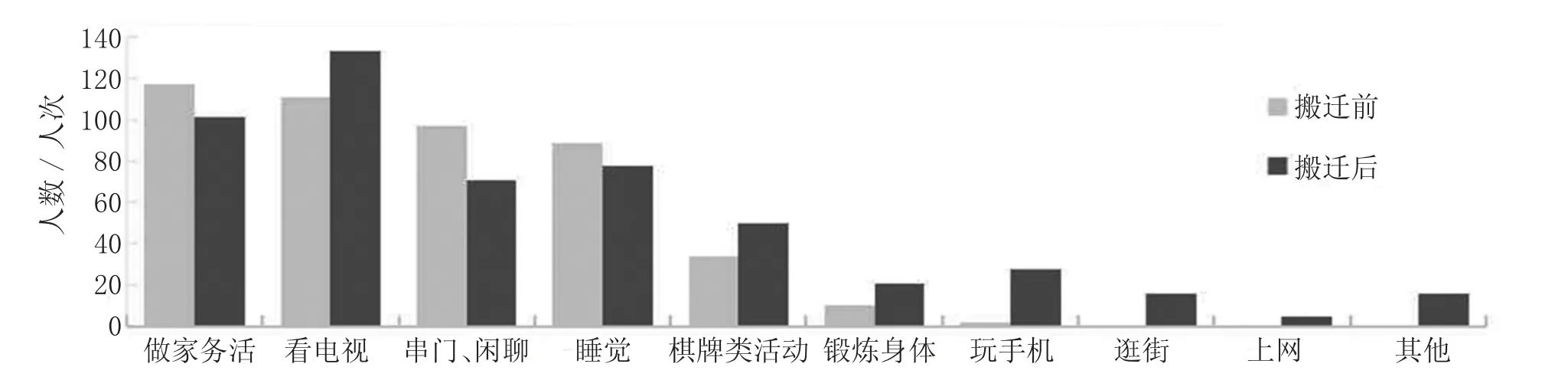

活動參與方面,在業余活動上,搬遷前,多數調查對象主要通過看電視、串門聊天、睡覺以及打牌、打麻將等活動打發空閑時間;搬遷后,睡覺、看電視、串門聊天以及進行棋牌類活動仍是大多數調查對象的主要活動,而通過逛街、跳廣場舞、唱歌等打發空閑時間的相對較少(圖1)。在社區活動上,69.09%的調查對象表示自己及家人從不參加社區活動,30.91%的調查對象在社區工作人員勸說下參與一些技能學習類、社會公益類的活動。在社會活動參與上,搬遷前,73.33%的調查對象表示從不參與村集體事務,86.67%的調查對象表示從不會向政府部門建言獻策;搬遷后,77.58%的調查對象表示從不參與安置小區事務,89.09%的調查對象表示從不向政府部門建言獻策,搬遷前后變化不大。

圖1 調查對象搬遷前后空閑時間活動參與情況

2.4 習俗習慣融入情況

日常習俗接受方面,搬遷后,61.21%的調查對象能夠接受,35.15%的調查對象表示可以接受但仍堅持自己在農村的習俗,僅3.64%的調查對象表示完全接受不了。

生活習慣接受方面,調查對象搬遷前主要使用土灶做飯,搬遷后主要使用電磁灶、煤氣灶、燃氣灶等。調查顯示,62%的調查對象選擇使用電磁灶做飯,38%的調查對象選擇使用煤氣灶做飯,可見調查對象更傾向于使用電磁灶。在使用熟練情況上,84.85%的調查對象可以熟練使用;15.15%的調查對象正在適應,主要以年紀較大的群體為主。

衛生習慣方面,搬遷前,調查對象家庭以旱廁為主,受條件限制,對個人衛生的注重程度不高。搬遷后,86.06%的調查對象家中安裝了淋浴設施,73.33%的調查對象表示洗澡頻率增加,個人衛生習慣正逐漸改變;僅13.94%的被調查對象家中未安裝淋浴設施,26.67%的調查對象表示洗澡頻率沒有變化,這部分調查對象年紀較大。

垃圾處理方面,搬遷前,大多數農村垃圾處理設施不完善,調查對象沒有垃圾分類處理的觀念。搬遷后,調查對象一致表示安置小區放置了垃圾桶,不會再亂扔垃圾,12.12%的調查對象已經開始進行垃圾分類處理。

2.5 心理建設融入情況

自我角色定位方面,在“我從心底認為我是城里人”這一問題上,10.91%的調查對象表示“說不清”,態度含糊,28.48%的調查對象表示很不贊同,32.73%的調查對象表示不太贊同。在談及原因時,“生在農村”及“在城里沒住幾天”是調查對象認為“不是城里人”的主要原因。16.36%和11.52%的調查對象表示非常贊同和比較贊同,且持贊同意見的調查對象年齡較小。

自我情感歸屬方面,搬遷后調查對象對于安置小區的認同程度較高,77.58%的調查對象認為“我屬于我所在的搬遷安置小區的一員”。作為安置小區的一員,66.06%的調查對象表示非常贊同“我愿意為了所在安置小區的繁榮發展出一份力”。可見,多數調查對象對于安置小區已具有一定情感歸屬。

3 易地扶貧搬遷戶社會融入中存在的問題

生產方式融入方面,超過80%的男性已就業調查對象以公益性崗位、扶貧車間工人、煤炭企業工人等體力型工作為主,就業層次偏低;超過70%的女性已就業調查對象主要從事餐廳服務、超市售貨等臨時短期性工作,就業層次也偏低。

生活環境融入方面,一些年齡較大的調查對象在農村生活時間長,已經習慣了獨居小院生活。搬遷后,安置小區樓房活動空間相對減少,“住得悶”“不透氣”“憋屈”等是其難以適應樓房居住環境的主要原因。

社會交往融入方面,搬遷后,標準化的樓房和封閉的單元門將易地扶貧搬遷戶的私人生活空間與公共交流空間完全分開,過去在村中“低頭不見抬頭見”的親朋好友在搬遷后很難再聚在一起。這種物理空間的阻隔,使得在村中形成的由血緣、地緣組成的先賦性社會關系逐步弱化,與鄰居的交往也明顯弱化,以前“村頭屋后”的交往空間不復存在。搬遷后,新的生存環境帶來更多生活壓力,超過50%的受訪對象表示忙于生計,對社區活動的參與意愿不強。

習俗習慣融入方面,有些調查對象并沒有改變隨手扔垃圾的習慣,在散步時,即使垃圾桶就在不遠處,仍習慣性地將垃圾隨手扔到地上或小區綠化帶中。甚至一些調查對象隨意破壞小區公共設施和綠化設施,不文明行為時有發生。

心理建設融入方面,80%的老年調查對象表示,搬遷后生活單調,由于“搬遷后太無聊”“沒有事情做”“老了沒有用了”等思想,使其難以實現搬遷后的角色轉換,心理建設融入較低。

4 促進易地扶貧搬遷戶社會融入建議

4.1 個人提升方面

首先,加強思想學習,通過學習新思想、新習慣來改變思想觀念和舊習陋習,提升文化素質。通過參加培訓等途徑,學習工作技能,增強自身本領,拓寬就業門路。易地扶貧搬遷的老年群體應培養興趣愛好,充實搬遷后的精神生活。

其次,要敢于沖破落后思想觀念的束縛,樹立正確的就業觀和擇業觀,理性的消費觀、投資觀和理財觀,以及可持續發展觀。積極采取行動,拓寬增收渠道,增強社會資本的培育和積累。注重對下一代的培養,阻斷貧困代際傳遞。提高權利意識,積極參與社區治理,增進對安置小區的歸屬感。

再次,要增加社交,拓展社會關系。一方面,要多與親戚朋友來往,避免因距離遠而造成親戚關系疏遠。另一方面,要積極主動與鄰居相互幫助,與安置小區居民溝通交流,與縣城居民建立聯系,主動拓寬人際關系網。

4.2 社區幫扶方面

首先,豐富社區活動,注重活動的趣緣性和豐富性,既要舉辦休閑娛樂活動,也要舉辦精神文化活動,還要開展各類宣傳活動。增強易地扶貧搬遷戶權利意識,培養其參與社區活動的熱情。加強精神文明建設,舉辦文明宣講、道德講堂等活動,幫助易地扶貧搬遷戶革除不文明習慣。

其次,引入社會專業組織,“對癥下藥”。針對老年人融入困難,通過引入社會自愿者組織、社工組織、養老機構等,幫助老年人培養生活興趣,服務養老生活,提高老年人融入新環境的信心。通過培育安置社區內的社會組織,讓易地扶貧搬遷戶有更多機會參與安置小區事務。要充分挖掘安置社區內的先進典型代表,如致富能人、文明家庭、敬老愛老家庭等,讓更多“社區能人”成為易地扶貧搬遷戶社會融入的模范帶頭人。

再次,優化社區服務,推進社區建設。提高安置社區生活配套設施的使用便捷程度和使用效率,加強對安置小區基礎設施和公共服務設施的維修和管理,探索更高效的小區公共服務設施管理辦法。完善老年人文娛設施,充分發揮同輩群體的帶動效應,滿足老年人的精神需求,讓易地扶貧搬遷戶都能夠享受搬遷后生活配套設施完善帶來的生活質量提升。

4.3 政策保障方面

在后續扶持中,應注重政策保障,充分考慮易地扶貧搬遷戶在社交、文化、心理等方面的需求。注重內外因結合,既關注易地扶貧搬遷戶的后續生計和生活保障,也要注重對易地扶貧搬遷戶人際交往、文明建設及心理建設的政策引導,尤其要注重老年人的養老及精神生活等問題。