東北地區城市收縮的識別測度與原因分析

和 軍,劉 勇

(遼寧大學經濟學院,遼寧沈陽 110036)

一、引言與文獻綜述

近年來,受結構性問題和體制機制性障礙的影響,東北地區經濟發展明顯落后,出現了“新東北現象”[1]。受此影響,東北地區部分城市出現了人口和資源等要素大量流失、經濟和財政拮據以及住房空置等為特征的典型城市收縮現象。2021年第七次全國人口普查公報顯示,東北地區人口比10年前減少了1101萬人,老齡人口(65歲及以上)比重為16.39%,遠高于全國平均水平。同時,2021年由新一線城市研究所發布的《2021年城市商業魅力排行榜》顯示,東北地區僅沈陽一座新一線城市,東北地區城市發展不容樂觀。那么,如何客觀科學地對東北地區城市收縮進行識別測度、哪些因素導致了東北地區城市收縮的發生、如何應對這一現實重大問題等都是當前東北地區經濟社會發展中亟待解決的重要課題。

國內外對城市收縮現象的定義并沒有統一的共識,對城市收縮現象的理解也是隨時代的發展而變化的。“收縮城市”的概念是由德國學者H?u Bermann在對魯爾區城市人口減少、經濟衰退的實證分析后提出的。現在對城市收縮的定義主要集中在兩個維度。一個維度是將人口持續性流失或與此相關的城市常住人口減少、人口密度降低、人口增長率下降作為定義城市收縮的關鍵,將城市收縮定位為城市在短期或永久失去了大量人口[2],并界定城市收縮是人口數量至少為1 萬居民的人口密集區,由于經歷以某種結構性危機為特征的經濟轉型,導致這一地區人口持續流失且超過兩年以上。另一個維度認為,城市收縮是包括人口、經濟、社會、環境和文化的多維收縮,城市收縮的內涵應該是以人口規模和勞動力規模的減小為主要標志,同時經濟發展停滯甚至衰退和社會活動減少甚至蕭條并存的一種城市發展特征。[3]

對收縮城市的識別測度方法往往與對城市收縮的內涵理解密不可分。常住人口的減少[4][5]、人口密度的降低[6]和人口增長率的下降[7][8]等人口因素仍作為識別城市收縮的核心指標。也有部分學者從人口、經濟、社會方面進行了更深層次的識別測度。例如,葉云嶺等以第二產業和第三產業從業人數變化情況來反映人口和產業對城市收縮的影響[9];楊孟禹、劉風豹等利用人口和DMSP/OLS 夜間燈光數據來衡量城市規模變動[10][11]。而其他學者則從經濟衰退、稅收情況、失業率[12]等一系列視角提出了不同的識別測度方法,如孫青運用NPP-VIIRS 夜間燈光數據從人口衰退、經濟衰退、就業情況、居住和廢棄建筑對城市收縮做了識別[13]。

在城市收縮的原因機制方面,國內外學者進行了不同程度的分析。在國外研究中,去工業化、郊區化、社會結構轉型、全球化、老齡化被認為是城市收縮的主要原因。國外郊區化和去工業化對城市收縮的影響往往是緊密聯系的。隨著城區交通擁擠、環境污染等城市病的蔓延,大量人口及工業化建筑部門向郊區遷移,城區正經歷去工業化和郊區化導致的城市收縮。[14]Bontje 認為,部分東德城市(如萊比錫)在德國統一后的社會結構轉型造成了人口、資本向統一后的發達地區轉移,造成了這些城市的收縮乃至衰退[15];Reckien則指出,城市收縮獨立于國家的政治背景,并在一定程度上依賴全球化對當地工業的影響[16];另有一部分學者如Wiechmann 等則強調低出生率以及高度老齡化亦加重了城市收縮[17]。國內研究大部分集中在對國外一些典型城市的收縮案例分析以及經驗介紹方面,對本土城市收縮研究相對缺乏。在對國外案例分析中,德國魯爾區、美國東北部“銹帶地區”、法國洛林以及日本北海道為研究重點區域,認為全球化、去工業化、老齡化、郊區化、社會結構轉型是西方城市收縮的主要原因。[18]在對國內相關城市收縮的研究中,人口結構、經濟結構和城市及區域間經濟發展的不平衡性[9]往往是學者關注重點。例如,劉風豹認為東北地區的城市收縮是人口、經濟和體制上的全面衰退[11],張明斗認為社會撫養負擔、人口受教育程度、城市化水平以及人力資本是東北地區城市收縮的原因[8],而另有一些學者認為城市收縮是城市均衡格局(經濟、社會、生態、空間中的一維或多維結構)被打破的結果。[19]

綜上所述,現有對城市收縮的研究主要存在以下幾個問題:一是大多數學者以人口因素作為城市收縮的識別指標并以此來定義城市收縮,但人口因素雖然是城市收縮最直觀、最易觀察和測量的指標,而城市收縮卻應是多維度的收縮,不應只局限于人口維度,有些收縮城市也并未表現出明顯的人口變化[19],因此需要構建一個全面的指標體系來測度城市收縮。二是現有研究對城市收縮現象的原因分析較少,同時缺乏實證分析。國內對城市收縮的原因機制研究多集中在借鑒國外典型城市收縮的原因分析基礎上,但由于國內外國情和城市發展階段存在巨大不同,外國城市收縮的原因機制僅具有一定的參考性,對國內的收縮現象分析還是要立足本土。東北地區作為我國城市收縮的典型區域,構建科學指標體系進行收縮城市識別測度及成因分析,對于合理應對這一重大現實問題,具有重要理論與實踐價值。

二、數據來源與研究方法

(一)數據來源

考慮到中國城市化率在2011年首次超過50%,城市收縮現象主要發生在此后階段,同時基于數據可得性,選取2011—2018年數據,并排除數據缺失嚴重的延邊州和大興安嶺地區,本文將東北三省其余34個地級市作為樣本進行研究。本文中的所有數據均來自《中國城市統計年鑒》、《中國區域經濟統計年鑒》、各省市的統計年鑒以及國民經濟和社會發展公報,部分缺失數據以相鄰年份數據科學化處理替代。

(二)研究方法

運用熵值法對評價指標進行客觀賦權,進而確定城市的綜合發展指數,計算城市收縮度對收縮城市進行識別測度。本文中的數據為面板數據,而傳統熵值法并不能對面板數據進行較好地處理。在參考相關研究[20]的基礎上,本文運用修正后的熵值法來計算收縮度。城市收縮度構建如下:USi=Si2018-Si2011,其中,Sia是利用熵值法得出的第i 個城市第a年的城市綜合發展指數;US表示城市收縮度,如果USi>0,則表示城市i處于城市增長階段;反之,如果USi<0,則表示城市i正在經歷城市收縮,城市i就是我們識別出的收縮城市。

三、東北地區城市收縮的識別測度

(一)識別測度指標

人口因素雖然是城市收縮最直觀、最易觀察和測量的指標,但城市收縮應是多維度的收縮,不應只局限于人口維度,單一的人口或經濟指標難以對城市收縮作出較準確的識別。本文在現有研究成果[21][22]基礎上將城市收縮定義為:城市收縮是一個城市在人口、經濟、社會、城市吸引力及城市空間等方面呈現減弱甚至衰退的現象,具體包括人口流失、經濟調整或衰退、投資減少、稅收減少、失業增加以及住房空置等現象。基于此,并在相關城市收縮評價體系研究成果[23][10]基礎上,本文選取人口規模、人口密度、人均GDP、GDP增速、人均繳稅水平、城鎮登記失業人數、房地產投資額以及城區建成區面積四類八個指標作為識別城市收縮的衡量指標,具體指標及用熵值法計算的所占權重如表1所示。

表1 東北地區城市收縮的識別指標及權重

(二)識別測度指標說明

人口維度包括人口規模和人口密度。人口規模是衡量城市收縮最直觀的因素,人口數量的下降往往意味著城市吸引力的下降和城市收縮風險的增加;人口密度是衡量人口集聚的核心指標,人口集聚的下降往往更容易導致城市收縮。[23]

經濟維度包含經濟水平、經濟增速兩個方面。一般而言,一個城市的經濟水平越發達、經濟增速越快,這個城市發生城市收縮的風險就越低。本文選取了人均GDP、GDP增速分別作為衡量經濟水平、經濟增速的具體指標。

社會維度是城市收縮的重要判定標準,本文選取的社會維度包括人均繳稅水平和反映城市吸引力的房地產投資情況。城市收縮伴隨著人口流失,而人口流失,特別是各類人才的流失無疑會降低城市的吸引力以及人均繳稅水平;房地產投資往往能反映出一個城市的吸引力,房地產投資火熱的城市,城市發展狀況往往較為繁榮,出現城市收縮的可能性也較低。

空間維度能夠反映出一個城市的土地利用結構和城市環境,城區建成區面積較大的城市往往對經濟社會發展具有良好的承載力,可以滿足人們的具體需求,出現城市收縮的可能性較低。

(三)東北地區收縮城市的識別

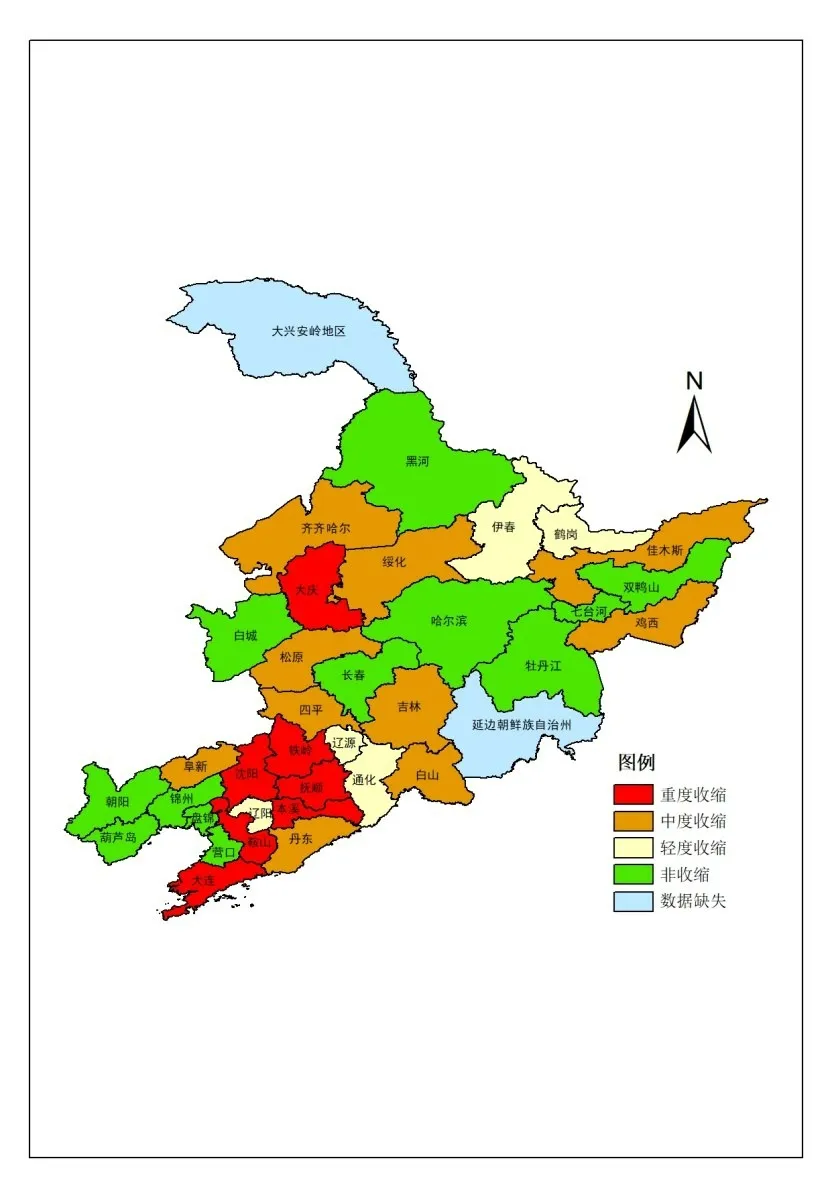

根據城市收縮度US,本文共識別測度出東北地區22 個收縮城市,如圖1 所示:遼寧省有沈陽市、大連市等9個收縮城市,大部分集中在遼北、遼中南和遼東,占遼寧省城市總數的64.29%;吉林省有吉林市、四平市等6 個收縮城市,占吉林省城市總數的75%;黑龍江省有齊齊哈爾市、雞西市等7 個收縮城市,占黑龍江省的58.34%。東北地區共識別出22個收縮城市,占比64.71%。從數量上看,東北地區收縮城市占比較大;從空間分布看,呈現片狀集中分布,特別是在吉林和黑龍江,大部分集中在區域中心城市周圍,可能是受區域中心城市虹吸作用導致;從城市等級(參照國務院2014年發布的《關于調整城市規模劃分標準的通知》)上看,東北地區收縮城市以中小城市為主,城市發展狀況不容樂觀。

圖1 東北地區收縮城市空間分布圖

(四)東北地區城市收縮的狀況分析

1.東北地區城市收縮程度分析

為更好地描述上述收縮城市的收縮程度,本文運用ArcGis10.7 軟件對收縮城市的收縮度進行自然斷點法分類,將城市收縮分為非收縮(US>0)、輕度 收縮(-0.004421,0)、中 度收 縮(-0.01557,-0.004422)與重度收縮(-0.029423,-0.015558),具體的收縮程度如圖2所示。從地域上看,東北地區有7個重度收縮城市、10個中度收縮城市和5 個輕度收縮城市,以中度和重度收縮為主。其中,遼寧省有6 個重度收縮城市,為東北最多省份;吉林省沒有重度收縮城市;黑龍江省只有大慶一個重度收縮城市。從城市等級上來看,沈陽、大連兩個區域中心城市屬于重度收縮,這可能是由于沈陽、大連這兩個城市前期基礎設施完善、城市發展迅速使文章所選識別指標前期數值較高、近年來經濟數據“擠水分”所造成的。另外,鞍山、撫順、齊齊哈爾、大慶、吉林這5 個II 型城市屬于重度收縮或中度收縮,中小城市大部分以中度收縮或輕度收縮為主。

圖2 東北地區城市收縮程度的空間分布圖

2.東北地區城市收縮的類型

為深入探討城市收縮驅動因素,將這些收縮城市進一步劃分為資源枯竭型、產業調整型和被動虹吸型城市(表2)。根據國務院發布的老工業城市名單、資源型城市名單、資源枯竭型城市名單及現有的研究成果[9],資源枯竭型城市是指這些城市是建立在某一自然資源的基礎上,在城市發展過程中過分依賴某種自然資源,過度開采,忽視資源環境的保護以至于造成資源枯竭的城市。東北地區自然資源豐富,區內大部分城市因資源而興起,但目前面臨著礦竭城衰的困境,如區內的撫順(煤)、阜新(煤)、鶴崗(煤)、伊春(森工)都是典型的資源枯竭城市。第二類為產業調整型城市。隨著經濟結構轉型和加強生態環境保護,東北地區某些城市由于與自然資源相關的工業產業及配套產業占比較大,其他產業發展落后,承受著巨大的經濟轉型壓力。有些城市在經濟轉型中通過優化營商環境、鼓勵發展新技術產業、優先發展第三產業,取得了一些成效,成為產業調整再生型城市,如鞍山、通化;而另一些城市未能突破結構和體制困境,成為產業衰退型城市,如本溪、鐵嶺、吉林、雞西、大慶。第三類為被動虹吸型城市。沈陽、哈爾濱、長春、大連四大城市的產值占東北地區的比重一直保持在25%以上[4],但受東北整體經濟形勢影響,四大中心城市對周圍城市的“溢出”效應遠落后于國內其他區域中心城市,特別是近年來周圍中小城市勞動力、資本、資源等要素不斷向這些城市集中,產生較強的“被虹吸效應”,導致周邊中小城市不斷收縮衰退。

表2 按驅動因素劃分的東北地區收縮城市分類

四、東北地區城市收縮的原因分析

(一)城市收縮原因的指標選取

1.被解釋變量

在被解釋變量的選擇上,本文選擇上文中的城市綜合發展指數Sia來衡量,這樣既可以保證原因分析與識別測度體系的一致性,又可以保證其科學性。一般而言,城市綜合發展指數水平越高,城市的發展水平越高,出現收縮的可能性越低。

2.核心自變量

城市的發展是建立在區域經濟發展形勢之上的,考慮到學者們認為近年來東北地區經濟發展陷入瓶頸的根源和核心問題是結構性問題和體制性障礙這一廣泛共識[1][12],本文在相關研究的基礎上選取單位GDP電耗、第三產業占比和研發支出占比來反映經濟結構問題,選取財政支出壓力、非稅收入比重和非國有單位就業人數占比來衡量體制性障礙。以這六個指標作為核心自變量。

單位GDP 電耗(Pc):東北地區電力熱力、石油加工及重化工工業等傳統產業發達,產業結構長期以高耗能重工業為主,對水、電、動力煤等能源需求較大,但隨著結構性改革和綠色發展的持續推進,“拉閘限電”倒逼能源結構轉型升級成為常態,東北地區面臨巨大的轉型壓力。本文選取單位GDP 電耗來反映東北地區高耗能重化產業占比大的產業結構對城市收縮的影響。一般而言,高耗能產業對GDP的貢獻越大,城市面臨的經濟轉型壓力也越大,城市收縮就越嚴重。

第三產業占比(Serv):三產比重是城市產業結構的主要衡量指標,東北地區傳統第二產業長期占主體地位,加之營商、創業環境欠佳,服務業及相關配套產業發展滯后,服務業的發展對經濟的帶動和人民需求滿足都有待提升。一般而言,三產比重越低,城市發生收縮的可能性也就越大。

研發支出占比(RD):東北地區經濟發展創新相對不足,新產品、新技術的研究開發與銷售收入遠低于東部發達地區,創新對經濟的驅動作用不明顯。本文選取研發支出占比反映東北地區的高新產業對城市收縮的影響,研發支出占比越高,對人才、資源的吸引就越大,越不容易發生收縮現象。

財政支出壓力(Fin):東北地區長期受計劃體制和“官本位”思維的影響,政府對經濟的干預程度較大。本文選取財政支出壓力來反映政府干預對城市收縮的影響。一般而言,政府財政支出占收入的比重越大,政府的財政自給率越低、開源需求就越大,政府對市場主體的干預程度就越大,城市收縮的風險也越大。

非稅收入比重(Non):東北地區營商環境受制于制度因素不甚優越,東北振興亟待優化營商環境。本文選取非稅收入比重反映營商環境對城市收縮的影響,非稅收入比重越大,城市的營商環境就越差,就越容易收縮。

非國有單位就業人數比重(Emp):東北地區國有企業數量多,對經濟社會的貢獻大,在資源配置中往往具有優先權,加之地區營商環境的約束,許多非國有企業便極力依附其發展。一般而言,非國有單位就業人數越多,國有企業和非國有企業的關系越融洽,政商關系越良好,城市發生收縮的可能性也就越低。

3.控制變量

考慮到隨著時代的發展,人們特別是年輕一代對于城市的選擇往往不再僅局限于就業機會和工資水平這些傳統觀念,選擇城市時也更加側重城市“宜業、宜居、宜養”等方面。為此,文章在這些方面選取了工資水平(Wage)、年均溫度(Tem)、萬人醫師數量(Doc)這三個指標作為控制變量。同時,參考目前東北地區人口、資源越來越向發達城市聚集的現狀,選擇反映城鄉發展的城鄉差距(Gap)作為控制變量進行研究。一般而言,城鄉差距越大,城市的資源越密集,“虹吸作用”也越強,城市的抗收縮風險能力越強。相關變量說明如表3所示。

表3 東北地區城市收縮原因的相關變量說明

(二)模型構建

面板數據既包含時間維度又有橫截面維度,面板數據可以有效避免變量遺漏、降低變量的共線性程度并提高了計量模型的有效性。基于上述變量的選取,本文對識別出的東北地區22 個收縮城市進行面板數據回歸分析,時間范圍為2011—2018年。具體的回歸模型設定如下:

其中,Deveit為第i個城市第t年的城市綜合發展指數,Pcrit、Servit、R&Dit、Finit、Nonit、Empit分別表示經濟結構和體制因素維度的六個核心解釋變量;Xit表示宜業、宜居、宜養和城鄉發展維度的4 個控制變量。所有變量在模型中都進行了取自然對數處理。

(三)東北地區城市收縮原因的實證分析

將上述實證指標數據代入模型中,并通過Stata16軟件對模型進行擬合,擬合結果如表4所示。

在進行實證分析前應選擇適當的回歸模型,表4 第一列和第二列分別表示對東北地區2011—2018年總體數據的固定效應模型和混合回歸模型的擬合結果,對兩種效應進行F檢驗,結果拒絕了原假設,故回歸模型選擇固定效應模型;第一列和第三列分別表示對東北地區總體數據的固定效應模型和隨機效應模型的擬合結果,對兩種效應進行Hausman 檢驗,結果拒絕了原假設,固定效應模型仍然適用。故固定效應模型是最適合本文的實證回歸方法。

表4 東北地區城市收縮原因的實證回歸結果

在收縮原因的實證結果中,六個核心自變量都通過了顯著性檢驗且顯著性較強,反映出東北地區經濟結構和體制因素在城市收縮中的主導作用。其中,第三產業比重、財政支出壓力在P<0.01水平上顯著;單位GDP 電耗、研發支出占比、非稅收入比重在P<0.05 水平上顯著;非國有單位就業人數比重則在P<0.1 水平上顯著。在控制變量中,僅有工資水平和城鄉差距通過了顯著性檢驗。

在經濟結構方面,單位GDP 電耗通過了5%的顯著性水平檢驗且估計系數為負,這表明東北地區重化工業、裝備制造業等“原字號”傳統產業比重較高、“大而不強”且在產業鏈分工中處于低端[1],城市發展高度依賴資源與能源造成城市面臨巨大轉型壓力,從而造成城市收縮現象。另外,第三產業占比在1%的顯著性水平上通過了顯著性檢驗,且估計參數為負,第三產業發展與城市綜合指數呈反方向關系,這可能是由于近年來東北地區傳統支柱行業占全國的份額不斷萎縮,使得第三產業相對顯得有所發展,但第三產業所占的全國市場份額并未增加引起的。[24]研發支出占比通過了5%的顯著性水平檢驗且估計系數較小,反映出東北地區經濟結構中創新要素的缺乏,對新產品、新技術等“新字號”的培育、開發力度弱,對高素質、高層次人才的吸引力較弱,造成了大量資源的流失。

在體制因素方面,財政支出壓力通過了1%的顯著性水平檢驗且估計系數為負,表明近年來東北地區政府的財政狀況不容樂觀、開源需求較大,匱乏的財政支出對經濟社會產生較大影響,對市場主體、營商環境的培育更是捉襟見肘。非稅收入比重通過了5%的顯著性水平檢驗,且估計系數為正,這可能是由于東北地區整體營商環境不佳導致的。研究中發現,東北地區收縮城市的非稅收入占財政收入比重普遍較高,有些城市甚至達到40%以上,遠超20%的警戒線。非國有單位就業人數比重通過了顯著性水平檢驗,且估計系數為正,反映出東北地區的國有企業占比大、“官本位”思想束縛嚴重,加之近年來財政日益拮據,造成了以民營企業為代表的非國有企業發展面臨重重困境,民營企業未能充分帶動經濟發展。

在控制變量方面,工資水平、城鄉差距通過了顯著性水平檢驗。這可能是由于,一方面,近年來東北地區經濟下降迅速,城市吸引力弱,經濟陷入發展困局,導致市場潛力較小,職工工資較低,大量人口(特別是一些高素質人才)、資本要素加快流失,造成城市收縮;另一方面,中小城市發展機會較少、城鄉差距相對較小,越來越多人口、資源等要素向產業發達、就業機會較多的區域大城市、中心城市聚集,而東北地區大城市對中小城市的輻射帶動能力較弱,造成中小城市收縮。而其他控制變量,如年均溫度、萬人醫師數量并沒有通過顯著性檢驗。這說明,影響城市收縮的主要還是與宜業和自身發展相關的因素,雖然近年來人們選擇城市的觀念有所改變,但起決定作用的還是經濟因素。

綜上,反映經濟結構和營商環境的影響指標表現出較強的顯著性。由此可見,經濟結構和體制因素仍是東北地區城市收縮的主要原因。

五、結論與簡要對策

(一)結論

1.東北地區收縮城市在數量上占比較大;在空間上圍繞沈、大、長、哈四個區域中心城市呈片狀、帶狀集中分布;在收縮程度上以中度收縮和重度收縮為主;在城市等級上以中小城市為主,但遼寧省的大型城市收縮占比較大。

2.東北地區收縮城市從驅動因素上總體可以劃分為資源枯竭型、產業調整型及被動虹吸型三類,且以產業調整型中的產業衰退型城市為主,資源枯竭型城市次之。就個人選擇而言,影響城市收縮的主要還是與宜業和自身發展相關的經濟因素。

3.經濟結構和體制因素是東北地區城市收縮的主要原因。前者,傳統資源型、能源型“原字號、初字號”產業發展遭遇瓶頸,二產全國占比不斷下降,三產區域內比重提高但全國占比并未提高,一產增加值提升較快但未能扭轉整體收縮趨勢。科技創新總體落后,新產品收入占比較低,產業及產品競爭力弱導致職工平均工資相對較低,高層次人口外流較為嚴重,形成惡性循環。后者,區域內國企尤其是央企比重較大,民營企業爭取資源受限或依附于大型國企生存,整體市場化程度不足,政府干預領域相對較大。加之,新型產業發展不足,缺少價值鏈高端的產業分布,企業利潤率較低,對外商、個體及私營企業投資吸引力較低,形成產業投資擴大的體制機制障礙,導致城市收縮。

(二)簡要對策

收縮城市是城市生命發展周期中的正常現象,雖然和衰退城市具有一定的相似性,但并不完全等同于衰退城市。收縮城市治理要根據不同區域、不同收縮類型及不同城市定位采取不同的對策。

1.優化營商環境,突破體制障礙。一方面,政府要優化公共服務,減少企業的制度性成本;另一方面,要加強對企業的保護,加大企業減稅降費力度,切實降低實體企業的經濟成本。同時,完善醫療、教育、文化等公共服務體系,改善生態生活環境,吸引人才、投資等發展資源。

2.調整產業結構,推進經濟結構升級。不同的城市要采取不同的經濟結構轉型方式。(1)產業衰退型城市要加快新舊動能轉換,進一步淘汰落后產能,積極培育新興產業,加大對新技術、新產品的投入研發力度。抓住5G、數字經濟、人工智能和區塊鏈技術快速發展的機遇,積極發展與之相關的配套產業,加強產學研合作,推進數字產業化和產業數字化,轉變經濟發展結構。(2)資源枯竭型城市要加速產業升級改造,推進綠色發展。一方面,堅持“存量發展”,將工業廢棄地和淘汰的落后產業所占土地進行二次開發,形成新型產業集聚;另一方面,選擇具備條件的廢棄工礦地進行改造,開發工業遺產變廢為寶。同時,延伸產業鏈并提高價值鏈,在原有資源產品開采輸出產業基礎上適當開拓上下游產業鏈條。(3)中小被動虹吸型收縮城市要培育和發展特色產業,結合城市實際狀況,找準特色產業定位,提高與周圍大城市的產業對接能力,優先發展文旅休閑、現代物流等服務業。

3.推進城市更新,實施精明收縮。(1)控制城市拓展規模,避免盲目鋪攤子、上項目,提升城市資源利用效率,盡力利用現有閑置土地建筑等資源進行再開發,降低發展成本,提升可持續發展能力。(2)分批次、有規劃地實施城市更新改造,完善公共基礎設施,打造宜居生態環境,發展康養等優勢產業,培育城市經濟新增長點。(3)深入挖掘各城市特色資源等比較優勢,著重發展綠色、冰雪、電商、旅游及大數據、軟件等具有發展優勢和潛力的產業,形成優勢產業集聚,不斷提升產業競爭力,吸引各方投資及人才,實現城市轉型發展。