吐蕃文買賣契約中的違約責任探析

——兼與漢文、西夏文契約比較

羅 將

(河西學院法學院 甘肅 張掖 734000)

20世紀初,歐洲探險家在中亞進行了三次考古探險,在中國敦煌和新疆等地發現大量文書,其中包括吐蕃文契約文書,現主要收藏于英國和法國。這些契約文書是人們經濟交往的真實寫照,為我們了解7—9世紀吐蕃社會政治、經濟和法律提供了原始素材。中國傳統法典關于民事、經濟立法的內容相對較少,近些年隨著契約文書研究的深入,為我們了解傳統中國民事習慣法提供了可能。吐蕃文契約文書是吐蕃與漢民族相互交往學習的結果,其一方面借鑒了中原契約文書的實踐經驗,另一方面也保留了本民族一些習慣法。通過研究吐蕃文契約文書可以了解其與漢文契約文書之間的關系以及吐蕃社會民事、經濟習慣法,對深刻理解吐蕃社會具有積極意義。

目前就吐蕃文買賣契約文書的收集整理來講,較為全面的是日本學者武內紹人的著作《敦煌西域出土的古藏文契約文書》。這本著作是作者在其博士論文的基礎上修訂而成,在第二章“買賣契約”中對10件買賣契約文書進行了轉譯、分析等研究,涉及5件買賣牲畜契約、2件買賣人口契約以及3件買賣房屋土地契約。由于歷史以及收藏原因,國內學者對吐蕃文契約文書收集研究始于20世紀70年代,王堯、陳踐分別于1983年、1988年先后出版《敦煌吐蕃文獻選》《敦煌吐蕃文書論文集》等著作,前者漢譯了4件吐蕃文契約文書,其中包括1件買賣契約,即P.T.1297;后者收集了8件吐蕃文契約文書,其中包括2件買賣契約文書,即P.T.1086和P.T.1094,此后在2008年出版的《敦煌古藏文文獻探索集》中收集了8件契約文書,包括了其在1988年《敦煌吐蕃文書論文集》中的2件買賣契約文書。卓瑪才讓于2007年在《西藏研究》上發表論文《敦煌吐蕃文書P.T.1095號寫券解讀》,對一份購牛契進行漢譯、解讀。楊銘在《2000年敦煌學國際學術討論會文集》中發表論文《四件英藏敦煌藏文文書考釋》,研究了4件藏文文書,其中包括2件買賣契約文書。2011年陸離出版《吐蕃統治河隴西域時期的制度研究》一書,考證了6件古藏文買賣契約。侯文昌在其博士論文的基礎上于2015年出版著作《敦煌吐蕃文契約文書研究》,利用已經公布的契約文書研究了6件吐蕃文買賣契約文書,并與漢文契約文書進行了比較研究。以上是目前收集、研究吐蕃文買賣契約文書的相關成果,總體來說,目前吐蕃文契約文書研究在收集、轉寫與漢譯方面取得了一定成就,從經濟史視角對文本涉及問題多有研究,但從法律史視角探討契約條款等法學問題的關注較少,相關研究需要進一步加強。

本文在公開轉寫、漢譯文書以及結合傳世法典、文獻已有研究的基礎上,采取文本分析法、數據統計法,重點關注吐蕃文買賣契約中的違約責任條款問題,同時將其與敦煌漢文、黑水城西夏文契約文書進行比較研究。盡管吐蕃文買賣契約文書遺存數量較少,記載較為殘缺,但依然可以通過較為完整的文書窺見當時的契約實踐狀況,分析其違約條款問題,增進對吐蕃時期契約習慣法的了解。

一、違約責任條款是吐蕃文買賣契約不可或缺的條款

為便于分析,先引一份契約文書全文,編號P1094的購牛契。

正面:

鼠年冬十一月,論可足登與論綺力心熱、論悉諾心熱在寶門召開瓜州軍帳會議之時,悉董薩部落李玉賚主仆,從通頰色通人部落使論洛律扎之奴安保德處,以三兩dmar買黃牛一頭。毛色與角形為:毛色紅而雜色,犄角彎曲,臉部毛紋斑駁。今后,安保德若謂:“自己無權賣此牛”或有人自稱為此牛之主人,無論出現大小訴訟,均拿安保德是問。而三兩dmar賣牛之官司,無論判處賠償多少dmar,定由其送回買主玉賚家中,不得拖延。萬一安保德不在家或傳喚不回,依照文契所述,轉為悉董薩部落使論刺臘卜藏之奴麴德杰和(空白處為另一人)之債,由其付息。雙方談如此交易寫契,如一方反悔,或不同意,即將其二兩押dmar立即交與對方,并依法懲處,同時他將照法律遭受杖擊(或鞭打)。

立見人,判官塔藏次連,勒藏勒贊,盧像奴及(空白處為另一人)等押印,另附保人和賣方私印。

賣方安保德的兩枚私印,保人麴德杰的兩枚私印。

背面:

(藏文)從洛族屬民處買牛的契約

(漢語)博牛契[1]

這件敦煌出土的購牛契由法國探險家伯希和收集,從契約形式上來看,記載事項比較完整。武內紹人和王堯、陳踐對契首內容翻譯有所不同,王堯、陳踐將其譯為:“雞年冬季十一月初,論可足卜登與論綺力心熱,論悉諾心熱于軍帳會上,對鮑末奴訴狀之批復。”[2]29對此,陸離認為王堯、陳踐先生譯文表明吐蕃占領河隴西域地區節度使衙署官員對所轄屬民之間的人口牛馬買賣給以了管理和監督[3]272。武內紹人認為這樣的記載方式并非對買賣契約進行管理的需要,而是“敦煌本吐蕃歷史文書《大事紀年》被用作官方文件日期的參考。同時這也可能表示各軍帳會編輯各地方的年鑒,并且這些地方年鑒被用作諸如契約等地方文件的參考”[1]25。陸離觀點與王堯、陳踐相吻合,認為這些內容是吐蕃統治時期對牛馬、奴婢交易要向當地節度使衙署遞交申請碟狀,衙署官員核實后頒發的契約證明文件[3]273-274。對于買賣交易程序問題,唐朝法律有明確規定,唐開元二十五年令:“諸賣買田,皆須經所部官司申牒,年終彼此除附。若無文牒輒賣買,財沒不追,地還本主。”[4]對各類土地買賣,吐蕃有嚴格、規范的程序設計,諸如家長支配權、親鄰優先購買權、告官“申牒”、“公驗”等[5]。由此看來,吐蕃在買賣交易程序方面很可能是借鑒唐律的做法,而此處呈送衙署申牒的契文應該是最終的、完整的契約內容。武內紹人也認為“P1094既不是草稿也不是謄寫件,而是原件”[1]24。因此,這件契約具備分析的典型性,本文關注與違約條款關系密切事項。

傳統民法上違約責任與物的瑕疵擔保有區別,但現代合同法采用嚴格責任原則,二者之間區別喪失了依據,因此,出賣人應當按照違約承擔違約責任[6]。基于這種理論認識,違約責任包括廣義上的違約與狹義上的違約,廣義上的違約責任包括違反瑕疵擔保責任與一般違約責任,而狹義上的違約責任僅指一般違約責任,本文所討論的違約責任是指廣義上的違約,即既包括違反瑕疵擔保義務又包括違反合同約定內容的一般違約責任兩方面,但違反瑕疵擔保義務在構成要件、責任方式以及救濟方式方面與一般違約責任有區別,因此亦具有單獨分析的必要性。

(一)買賣交易重視瑕疵擔保約定

所謂瑕疵擔保責任是指出賣人應確保所賣之物既符合質量要求又沒有權屬爭議。瑕疵擔保責任一般來講包括權利瑕疵擔保與物的瑕疵擔保,現代合同法認為對出賣人進行瑕疵擔保的要求,源自買賣合同的雙務性與有償性。現行《中華人民共和國民法典》612條、613條、614條以及615條規定了關于出賣人的權利瑕疵擔保義務和質量瑕疵擔保義務,足見二者對于交易安全的重要性,以下分別進行分析。

關于權利瑕疵擔保約定,上引編號P1094購牛契中明確記載,“今后,安保德若謂:‘自己無權賣此牛’或有人自稱為此牛之主人,無論出現大小訴訟,均拿安保德是問。而三兩dmar賣牛之官司,無論判處賠償多少dmar,定由其送回買主玉賚家中,不得拖延”[1]141-142。該項約定明確了權利瑕疵擔保的原因、違約責任人以及處罰方式。

首先,關于引發標的物權利瑕疵的原因。依據契文約定存在兩種情形,其一“自己無權賣此牛”,即出賣人沒有所有權,可能存在盜賣等非法買賣情形;其二“有人自稱為此牛之主人”,即所有權不明,存在爭議。簡言之無所有權以及所有權存在爭議都是標的物權利瑕疵的潛在因素,并可能引發訴訟。吐蕃契約明確約定權利瑕疵擔保反映了當事人對潛在交易風險的認識,是長期實踐經驗的積累。其次,關于權利瑕疵擔保義務的責任人。從契文約定可知,對于標的物權利瑕疵負有擔保義務的是出賣人,這種做法與現代合同法精神相一致。買賣交易中出賣人熟知出賣物屬性,交易信息上占據優勢,將擔保責任義務分配于出賣人符合交易邏輯與公平精神,對維護交易秩序具有積極意義。最后,關于違反權利瑕疵擔保約定的處罰問題。契文約定“三兩dmar賣牛之官司,無論判處賠償多少dmar,定由其送回買主玉賚家中,不得拖延”,言下之意,在吐蕃,違約后非違約方很可能訴諸法律以訴訟方式對違約方進行處罰,而處罰的多少取決于法庭判決的多少,這種做法強調以公權力為后盾保障權利人權利。

吐蕃文買賣契約中不僅明確約定了權利瑕疵擔保責任,而且對違約行為予以處罰,約定內容詳細、明確,具有可執行性。此外,本契中關于標的物權利瑕疵擔保義務的約定占據較大篇幅,足見雙方對此問題的關注。

出賣物不僅所有權無爭議還要質量達到約定要求,出賣人交付的標的物不符合質量標準的,屬于對物的瑕疵擔保義務的違反。物的瑕疵擔保亦稱質量瑕疵擔保,上引吐蕃文契文中缺失明確的關于物的瑕疵擔保的約定,但契約通過另外一種方式即對標的物詳細描述來確認標的物,盡可能預防意外的發生。上引契文“毛色與角形為:毛色紅而雜色,犄角彎曲,臉部毛紋斑駁”即是對標的物的詳細描述。通過詳細描述,除了確定出賣標的物外還要對標的物的唯一性進行認證。從經驗上來講,上述對標的物的描述基本能夠確認標的物的年齡、大小等主要信息。同時,在吐蕃的契約實踐中,人們意識到對于牲畜等活物交易,標的物不斷發生變化所帶來的風險,相應的應對措施也是必要。實踐中已經注意到這種現象并積極地進行預防,在P1297/3“買馬契”中,當事人約定“如夏天馬匹毛發脫落,毛發異常增多或減少,合同立即變更”[1]161,這種做法事實上起到了對物的瑕疵擔保的保障與預防的效果,減少交易糾紛的發生,保障雙方當事人權益。

綜上所述,無論是標的物權利瑕疵擔保中對于出賣人出賣權的重視,還是在物的瑕疵擔保中人們注意到標的物變化所帶來的風險,都說明人們重視標的物瑕疵擔保。

(二)違約責任條款邏輯結構嚴密

所謂違約責任是指合同當事人不履行或者不適當履行合同約定義務所承擔的民事責任。上文已分析違反瑕疵擔保義務的違約責任問題,接下來討論違反合同約定內容的違約責任問題,也即狹義上的違約責任。

違約責任條款作為法律規則,具有嚴密的邏輯結構。一般來說,一個完整的法律規范在結構上應具有三個要素,即假定、處理和后果。上引契文中違約責任約定“如一方反悔,或不同意,即將其二兩押dmar立即交與對方,并依法懲處,同時他將照法律遭受杖擊(或鞭打)”具有較為嚴密的邏輯結構,具體分析如下。

首先,關于假定。假定是法律規則的前提,是適用該規則的條件要求。上述違約規則中有明確約定,即“如一方反悔,或不同意”,表明在一方違約情形下才可以適用約定規則。不同于違反瑕疵擔保義務,違約責任強調任何一方違約都將承擔責任。契約是雙方當事人權利義務的記載,在享有權利的同時亦需要承擔義務,任何一方違反約定都有可能構成違約,因此,與瑕疵擔保義務強調出賣人義務不同,違約責任是雙方當事人均有可能承擔的責任。

其次,關于處理。處理也是法律規則必要成分之一,即法律規定的權利義務的具體內容。本契中當事人約定雙方必須按照約定履行權利義務,出賣方要交付約定的標的物,而買受方應該支付相應價款。為了法律條文的簡潔,法律規則的某些要素有時候會加以省略,往往要通過邏輯推理推導。本契中關于違約責任約定即對處理規則進行省略,通過契文前后約定可以得知雙方當事人應該履行各自權利義務,不能毀約,這也是訂立契約的目的所在。

最后,關于后果。后果包括肯定行后果與否定性后果。本契中屬于后者,具體為罰交二兩押dmar,同時處以刑罰。后果是違約法則的核心,完整的后果約定才能使得契約約定得到落實,也是法律規則要素的核心。僅個案來講,本契中對違約行為不僅要處以罰款而且要承擔刑事責任。關于這一點武內紹人先生和王堯、陳踐先生均認可,只不過王堯、陳踐譯為較為籠統的依法處以反悔之罪[7]。有學者認為“就悔約懲罰手段而言,兩種文(漢文和吐蕃文)契約亦相同,即以民事制裁性的罰物為主,刑事懲罰為輔”[8]。實際上,在古代法律實踐中,采用民事制裁與刑事處罰相結合方式并非吐蕃獨有,唐律對因契約所產生糾紛進行刑事處罰有明文規定,“諸負債違契不償,一疋以上,違二十日笞二十,二十日加一等,罪止杖六十;三十疋,加二等;百疋,又加三等。各令備償”[9]。盡管唐律對違約人有進行違約處罰的規定,但在唐代契約實踐中很少看到在契文中直接約定違約后進行刑事處罰的案例,僅在“唐大中六年(852)僧張月光博地契”中記載“當一定已后,不許休悔。先悔者,罰麥貳拾馱入軍糧,仍決丈(杖)卅”[10]。這種現象在敦煌漢文買賣契約中不具有普遍性。事實上,傳統中國社會法律實踐中并不存在民法、刑法的區分,民法、刑法作為法律部門也是近現代的事,采用民刑結合規范當事人行為是古代法的特色。因此,上述吐蕃文契約文書中對違約處罰采用民事與刑事相結合的方式,尚不足以得出以民事制裁性的處罰為主,刑事懲罰為輔的結論,更多個案的出現與分析才可以下結論。

此外,關于違約處罰的數額問題。對于違約后的罰金,王堯、陳踐譯文為“二兩押銀”,武內紹人的譯文則為“二兩押dmar”,武內紹人認為“dmar通常指的是‘銅’,不像金或銀那樣,銅塊并不太適合作為交易的媒介”。“正如mar在象雄語言中的意思是金,dmar可能是一種金(金粉?)”[1]26。盡管二者對于交易單位認識有差異,但在本契中交易額與處罰金計量單位前后一致,對于分析違約處罰與交易額關系影響不大。本契中買一頭黃牛價格為“三兩dmar”,而違約后處罰金為“二兩押dmar”,從數額上來看,違約后經濟處罰額度低于交易額度。

綜上所述,吐蕃時期買賣契約中雙方當事人均有可能承擔違約責任,處罰方式采用民刑結合方式,本例中處罰金約定與標的額基本保持一致,違約責任條款邏輯結構較為嚴密,體現出人們對違約責任的重視。

二、吐蕃文買賣契約中違約條款的特點

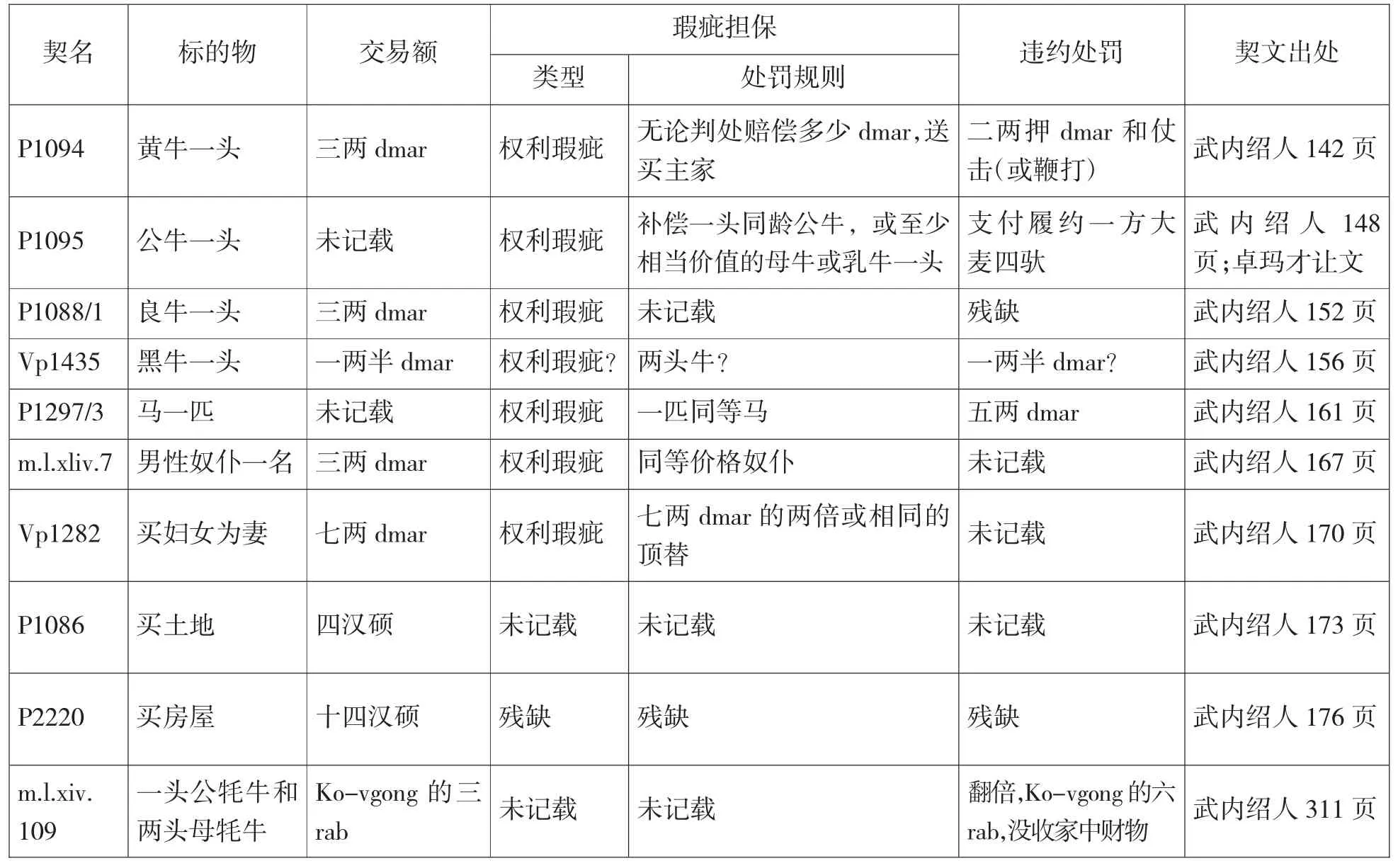

上文通過個案分析了吐蕃文買賣契約文書中違約條款形態,為進一步分析吐蕃文買賣契約中違約條款的特點,下文統計了現存較為完整的吐蕃文買賣契約文書10份進行分析,見表1。

(一)瑕疵擔保以權利瑕疵擔保為主

從上引P1094號吐蕃文契約可知,吐蕃文契約格式一般包括立契時間、契約當事人、交易標的物、交易額、標的物描述、權利瑕疵擔保條款、保證條款、違約處罰條款以及契約見證人、保人等各方簽署信息。武內紹人在分析研究吐蕃文牲畜買賣契約文書時同樣認為古藏文牲畜買賣契約的基本格式包括8項內容,分別是日期、契約主體、物品描述、保證免受干擾及第三方扣押、違反契約的懲罰、防止贗品條款、簽章以及附錄[1]35。可見,對于買賣契約來講,瑕疵擔保條款極為重要。具體分析如下:

一方面,從瑕疵擔保的類型上來看,吐蕃文買賣契約中以權利瑕疵擔保為主要形式。如上文論述,瑕疵擔保包括權利瑕疵擔保與物的瑕疵擔保,權利瑕疵擔保確保出賣人具有出賣權,物的瑕疵擔保保障出賣物的質量與品質,但上引P1094號中瑕疵擔保規則僅表現為權利瑕疵擔保,缺乏關于物的瑕疵擔保約定。從上表1統計的10件契文來看,契文中的瑕疵擔保均為權利瑕疵擔保,鮮有物的瑕疵擔保出現。這種現象在漢文、西夏文契約中呈現同樣態勢,亦多以權利瑕疵擔保形式出現,出現物的瑕疵擔保僅是個別情形。在吐蕃時期的漢文契約“吐蕃寅年(822年)令狐寵寵賣牛契”中約定“如立契后在三日內牛有宿疾,不食水草,一任卻還本主”[10]59,是個別案例,西夏文買賣契約文書中亦少見到有關物的瑕疵擔保的約定。因此,不論是漢文、吐蕃文還是西夏文契約,傳統中國契約多關注標的物權利瑕疵擔保問題,而對于物的瑕疵擔保問題關注較少,其中的原因或許與交易環境以及擔保等制度保障有關。

表1 吐蕃文買賣契約文書①

另一方面,關于權利瑕疵擔保的原因。從表2統計內容來看,在吐蕃買賣交易中,引發權利瑕疵的原因有兩種情形:一是自己無權賣此牛,二是有人聲稱是牛的主人。兩種情形發生的緣由是不同的,第一種情形下出賣人不具備出賣資格,即無所有權,出賣資格可能屬于其家庭成員或家庭之外的人。吐蕃時期的成文立法難以考察,不能貿然得出結論,但吐蕃時期法律淵源問題學界已有研究[11],一般認為吐蕃法律受唐朝法律影響較大。唐令對財物交易做了明確規定,唐開元二十五年“諸家長在,而子孫弟侄等,不得輒以奴婢、六畜、田宅及余財物私自質舉及賣田宅”[4]788-789。可知,在唐朝,家長在,子孫是不可以私自進行買賣的,必須征得家長同意,家長擁有交易的支配權。吐蕃時期的一件漢文契約也印證了這一點,在“吐蕃未年(827?)上部落百姓安環清賣地契約”[10]2中,年滿21歲的安環清與其52歲的母親同時署名畫指佐證了其交易得到家長的支持、認可。因此,實踐中存在不具有出賣權的人私自出賣財產情形;第二種情形是第三人對出賣標的物主張所有權,即所有權存在爭議。這種情形下很可能是出賣人存在盜賣等違法情形。唐律明文規定,“諸妄認公私田,若盜貿賣者,一畝以下笞五十,五畝加一等;過杖一百,十畝加一等,罪止徒二年”[9]245。法律不管稀罕之事,這種情形不僅實踐中存在而且已經上升為基本法進行規制,常見之事必然引起法律關注與預防,契文約定“有人聲稱是牛的主人”非空穴來風。總之,無論是無所有權還是所有權爭議都是權利瑕疵擔保的潛在原因。

表2 吐蕃文買賣契約中權利瑕疵擔保原因及處罰②

敦煌漢文契約中同樣記載了關于權利瑕疵擔保的原因,其原因在不動產與動產交易中有所差異。在不動產交易中一般多強調親屬及親屬之外的人對交易的干涉,如在“唐乾寧四年(897)平康鄉百姓張義全賣舍契”中約定“其舍一買已后,中間若有親姻兄弟兼及別人稱為主己者,一仰舊舍主張義全及男粉子支子祇當還替,不忓買舍人之事”[10]10-11。“主己”之“己”當為“記”省去形旁的假借字[12],即“主記”,“稱為主己者”即有人自稱是財產主人。韓偉認為“這一條款的列入,暗示了在當時親姻兄弟等這些具有特殊身份的人,完全有可能來主張某種權利,并會實際危害房宅買方權利的實現”[13]。動產由于其可移動屬性,實踐中將關注點聚焦于“寒盜”問題,如在“未年(803)尼明相賣牛契”中約定“牛及麥即日交相分付了,如后有人稱是寒道(盜)識認者,一仰本主賣(買)上好牛充替”[10]55。“寒盜”即偷盜[14]。

西夏文買賣契約中瑕疵擔保原因大多為“官私轉貸及同抄子弟之間爭訟”,如在“天慶寅年正月二十九日梁老房酉等賣地舍契(Инв.N o.5124-1)”中約定“若其地有官私二種轉貸,及諸同抄子弟爭訟時,老房酉管,喇嘛不管”[15],類似這樣約定在現存西夏文買賣契中常見。

總之,無論是吐蕃文契約文書還是漢文、西夏文契約文書均對權利瑕疵擔保進行了約定,對可能導致瑕疵擔保的情形進行事先預防。

(二)違約處罰方式多樣、靈活

違約責任內容包括違反瑕疵擔保義務和違反合同約定內容兩方面,接下來分別論述。

一方面是違反權利瑕疵義務后的處罰。吐蕃文契約中關于違反權利瑕疵義務后的處罰方式從表二中可以清楚看到,其處罰方式大體有三種模式:一是等罰制,即通過頂替進行補償,如P1297/3、m.l.xliv.7;二是倍罰制,即加倍進行處罰,如Vp1435;三是選擇制,即約定等罰與倍罰進行選擇,如P1095、Vp1282,唯有P1094對違反權利瑕疵擔保處罰約定較為籠統。整體上來講,違約處罰方式多樣、靈活,體現出契約約定自由精神。

敦煌漢文契約中同樣存在違反瑕疵擔保義務后的處罰,如在“吐蕃未年(827?)上部落百姓安環清賣地契約”中約定:“一賣已后,一任武國子修營佃種。如后有人忓恡識認,一仰安環清割上地佃種與國子。”[10]1-2“上好”即頂好、最好[16]。在敦煌漢文契約中,違反瑕疵擔保后多以“衹當”“充替”等方式作為懲罰措施,個別情形下要求以“上好”等方式,類似表達在敦煌漢文契約中常見,如“好地”“好舍”“好牛”“好人”等。綜合語義理解“上好”是在質量上要比原物更好的一種籠統表達,其價值應不是原標的物的兩倍,不宜解釋為“倍罰”。因此,敦煌漢文契約中違反權利瑕疵擔保后一般處罰規則可以理解為“等罰”或者比原物價值稍高一些,對受害方來講是一種帶有補償性的處罰措施,目的是補償受害方損失而非懲罰。

西夏文契約實踐中卻呈現另外一種情形,其對違反權利瑕疵擔保義務后的處罰要比吐蕃文、漢文契約中約定要重,如在“天慶寅年正月二十九日恧恧顯令盛賣地契(Инв.N o.5124—7、8)”中約定“若其地有官私二種轉貸,及諸人同抄子弟爭議時,顯令盛管,那征茂等不管,不僅依原何價所取數一石還二石”[15]。顯然,在西夏,出賣人違反權利瑕疵擔保后其處罰為“倍罰”,較重于吐蕃文、漢文契約規定,處罰具有懲罰性③。

總之,無論哪種文字契約文書,傳統中國契約實踐重視通過違約條款約定來預防風險的發生。吐蕃文契約處罰方式多樣,而敦煌漢文契約處罰方式相對一致,多采用等罰制,更多以補償受害方損失為目的,西夏文契約中則多體現為倍罰制,具有懲罰性,反映出不同的價值取向。補償性處罰的目的是補償過去損失,以過往狀態為評價對象,而懲罰性賠償不僅補償損失,還關切未來,是對現行行為的否定同時對未來可能行為先行干預,達到預防目的,是一種威懾性處罰措施。由上可以看出,各民族在吸收中原漢文契約精神的基礎上也結合本民族的實際情況作出不同的約定,反映出各民族的意志、習慣。

另一方面是關于違反契約約定內容問題。這方面吐蕃文契約大多未記載或殘缺,上表1統計的契約中有5件記載違約處罰問題,即P1094、P1095、Vp1435、P1297/3、m.l.xiv.109,但P1095、P1297/3因未記載交易額無法判斷與違約處罰的關系,因此僅從較完整的三份契文來看,處罰方式一般是等罰、倍罰以及刑事處罰三種方式,仍然形式多樣、靈活。

相對來講,漢文與西夏文契約留存較多,為進一步分析提供便利。敦煌漢文買賣契約文書涉及不動產、動產以及人口買賣,從這些契約的交易額與違約處罰數額比較來看,絕大多數情況下處罰額小于交易額,如在“唐乾寧四年(897)平康鄉百姓張義全買舍契”中交易額“伍拾碩”而處罰額為“罰麥貳拾碩”[10]10,處罰額不及交易額的一半,這種現象在敦煌漢文契約中較為普遍。僅個別案例中出現較重的處罰,在“唐大中六年(852)僧張月光博地契”中交易額為“青草驢壹頭陸歲,麥兩碩壹,布叁丈叁尺”,違約處罰為“罰麥貳拾馱入軍糧,任決仗卅”[10]5。以及在“后周顯德三年(956)兵馬使張骨子買舍契”中交易額為“斛 陸拾捌碩肆”,違約處罰為昂貴的“黃金叁兩”[10]27。除此之外,大量的敦煌漢文買賣契約中違約處罰額遠低于交易額,違約處罰較輕。

在同為西北出土的黑水城西夏文契約中卻呈現不同形態。西夏時期買賣契約文書同樣涉及不動產、動產以及人口買賣,在違約處罰方面具有鮮明的特色,一方面依《律令》承罪,另一方面同時還需要繳費罰金,甚至很多情形下處以昂貴的黃金,如在“天慶寅年正月二十四日邱娛犬賣地契(Инв.N o.5124-2)”中約定違約后“依《律令》承責,罰交二兩金”[15]。當事人不僅要承擔刑事責任而且還要罰交二兩金,民事處罰與刑事懲罰相結合作為違約處罰的方式。不過,西夏這種做法亦具有法律依據,西夏法典《天盛律令》規定:“因負債不還給,十緡以下有官罰五緡錢,庶人十杖,十緡以上有官罰馬一,庶人十三杖,債依法當索還,其中不準賴債。若違律時,使與不還債相同判斷,當歸還原物,債依法當還給。”[17]西夏法令將負債不還的刑事處罰規定為首要的保障措施,這是為了督促警示債務人要及時清償債務,保障債權人權益[18]。

總之,在違反契約約定內容問題上,吐蕃文契約處罰方式一般是等罰、倍罰以及刑事處罰等三種方式,約定方式多樣、靈活,從敦煌漢文契約實踐整體上來看,違約處罰額遠低于交易額,重罰僅僅是個別情形,而西夏文契約中對違約處罰一方面依《律令》承罪,另一方面還需要繳費罰金,甚至是昂貴的黃金,反映出不同民族在學習借鑒的同時又結合本民族實際情況進行適當的改造以滿足實際需求。

三、結語

吐蕃政權統治河隴時期,不僅將本民族統治意志貫徹于所轄地域,而且積極吸收漢族地區優秀法律文化。吐蕃文契約深受漢文契約影響,但也呈現出獨特的一面,本文所關注的吐蕃文契約違約責任條款就與漢文、西夏文契約有同有異。

相同之處有兩點,一是瑕疵擔保均以權利瑕疵擔保為主,物的瑕疵擔保較為少見;二是均有邏輯結構較為嚴密的違約責任條款約定及處罰規則。

不同之處則一方面體現在引發權利瑕疵的具體原因不同。吐蕃文契約中以無所有權、所有權異議為主因,敦煌漢文契約中以親屬及他人主張權利、竊盜交易等為主因,而西夏文契約中多為官私轉貸及同抄子弟之間爭訟為主因。另一方面,處罰規則不一。在違反權利瑕疵擔保處罰上,吐蕃文契約中處罰形式靈活、多樣,多以等罰、倍罰和選擇罰等為原則;敦煌漢文契約多為等罰制,目的是補償受損方,而西夏文契約則多為倍罰制,目的是對違約方的懲罰。在違反契約約定內容方面,吐蕃文契約約定處罰方式一般是等罰、倍罰以及刑事處罰等方式,形式多樣、靈活,敦煌漢文契約中處罰額低于交易額,重罰僅僅是個別情形,而西夏文契約中對違約處罰既依《律令》承罪,同時,還需繳費罰金,甚至是昂貴的黃金,特色鮮明。

由此可以看出,在繼受漢族契約精神的基礎上,各民族結合本民族實際探索出符合本民族的契約實踐方案,彰顯出不同的契約價值理念。

注釋:

①契文來自于以下著作或論文:[日]武內紹人.敦煌西域出土的古藏文契約文書[M].楊銘,楊公衛,譯.新疆:新疆人民出版社,2016;卓瑪才讓.敦煌吐蕃文書P.T.1095號寫卷解讀[J].西藏研究,2007(1)。表格內采取簡寫代指:作者、頁碼。②本表格統計關于權利瑕疵擔保原因以及處罰規則內容均來源于武內紹人《敦煌西域出土的古藏文契約文書》一書。③筆者從史金波先生研究西夏文賣賣契約的論著中統計到西夏文賣賣契約25件,涉及土地房屋、人口以及牲畜買賣,其中土地房屋買賣12件,人口買賣3件,牲畜買賣10件,從統計來看,違反權利瑕疵擔保后采取倍罰的案例有10件。史金波先生研究西夏文買賣契約文書論文主要指以下三篇論文:黑水城出土西夏文賣地契研究[J].歷史研究,2012(02);黑水城出土西夏文賣人口契研究[J].中國社會科學院研究生院學報,2014(04);西夏文賣畜契和雇畜契研究[J].中華文史論叢,2014(03).參考文獻:

[1]武內紹人.敦煌西域出土的古藏文契約文書[M].楊銘,楊公衛,譯.新疆:新疆人民出版社,2016.

[2]王堯,陳踐.敦煌吐蕃文書論文集[M].四川:四川民族出版社,1988.

[3]陸離.吐蕃統治河隴西域時期制度研究——以敦煌新疆出土文獻為中心[M].北京:中華書局,2011.

[4]仁井田陞.唐令拾遺[M].粟勁等編譯.吉林:長春出版社,1998:561.

[5]侯文昌,多曉萍.唐代吐蕃土地買賣法律制度探蠡[J].中國藏學,2015(3):292-301.

[6]王利明.民法[M].7版.北京:中國人民大學出版社,2018:479.

[7]王堯,陳踐.敦煌古藏文文獻探索集[M].上海:上海古籍出版社,2008:266.

[8]侯文昌.敦煌吐蕃文契約文書研究[M].北京:法律出版社,2015:86.

[9]長孫無忌.唐律疏議[M].劉俊文,點校.北京:中華書局.1983:485.

[10]沙知.敦煌契約文書緝校[M].江蘇:江蘇古籍出版社,1998:5.

[11]何峰.論吐蕃法律的淵源、形式和立法原則[J].中國藏學,2007(1):31-37.

[12]蔣禮鴻.敦煌文獻語言詞典[M].浙江:杭州大學出版社,1994:418

[13]韓偉.習慣法視野下中國古代“親鄰之法”的源起[J].法制與社會發展,2011,17(03):72-82.

[14]江藍生,曹廣順.唐五代語言詞典[M].上海:上海教育出版社出版1997:153

[15]史金波.黑水城出土西夏文賣地契研究[J].歷史研究,2012(2):45-67+190-191+193.

[16]陳曉強.敦煌契約文書語言研究[M].北京:人民出版社2012:148.

[17]史金波,聶鴻音,白濱.天盛改舊新定律令[M].北京:法律出版社.2000:188.

[18]于光建.西夏的債權保障措施述論[M]//杜建錄.西夏學(第18緝).蘭州:甘肅文化出版社,2019:24-37.