我的弟弟李素伯

素伯是我的弟弟。他原名李文達,進了南通師范學校后,遂以素伯字行,筆名所北。當時他的筆名很多,有的筆名我現在已記不清了。

我的老家,原在長江下游的北岸,現在太安港向西南十多華里處。這地方在上世紀30年代就已坍入長江之中。那時從南陽村向南一直到長江邊,稱為崇明外沙,屬崇明縣管理;從南陽村向北,到蒿枝港,東到黃海,屬海門縣管理。踏在家鄉的土地上,東望長江出口處,但見海燕紛飛,水天一色;隔江南望崇明島,但見樹影時隱時現,猶如浮沉于長江之中;西望長江上游,但見白浪滾滾東流,似無盡期。當時身臨其境,素伯曾對我說:看到此情此景,真覺得氣象萬千,心胸為之暢快。他在1935年寫的一篇《家》的小品文中也作了描述:

最使我不能忘記的還是那個住所的環境的優美。那時的家濱臨一瀉千里的大江,在一條小港旁邊,跨著港口有一架不很闊大的橋,橋兩邊有成排的瓦房,成了個小小的市集。最有趣的是江上的風光:在月光下一片浩渺如練的江波上,風帆縹緲,沙鳥翱翔,遠遠隱現著淡灰色的一片,那是峙立江心的崇明島。明朗的日子,會辨得出那‘如薺的一團團綠樹;偶然風雨橫來,怒濤洶涌,也著實驚心駭目。……十歲離開那里,幾年后據傳聞所得,那個小市集子整個遷移,小橋曲港遺跡難覓,我的家當然也唯有永存在我的記憶中了。

我家除父母外,唯兄弟二人。父親幫人家酒店做伙計,母親常幫人家做做針線活串串紙錠,收入低微,生計維艱。即便如此,父母親仍克心盡力送我們兄弟倆上學。在素伯7歲時,父親去世了。素伯在《府君述》中回憶道:

府君諱選青,字飄庵,性廉潔,喜飲酒,不屑屑治家人生計。宅前有隙地數弓,暇輒攜鏟芟草,植蕪菁之屬,青翠肥澤,間植櫻桃月季數本,甚茂盛。優游數十年,以嗜酒得疾,卒年僅五十有一。時達七歲,猶記府君貌甚奇偉,鬑鬑有須,居恒默默不與人接,視其意,若有不可與人言者,豈其中有不自得者歟。自府君之卒,家益落,乃遷于通之墾牧鄉。

通之墾牧鄉,就是我們現在居住的海復鎮一帶。父親去世后,我姨母看到我們母子三人在這坍海灘邊難以生活,就叫我們遷到她那邊的海復鎮居住。到海復鎮后約一年有余,我的母親又去世了。于是,我家一切事情,都由我的姨母作主安排。她把我送入人家商店里去當學徒,把素伯陪送到南通師范學習。從此,我們兄弟兩人相見的機會就少了,十多年中,除假期相會外只能通信相問。

童年時代,我與素伯一起上學,同出同歸。我們開始入學時,適在辛亥革命之后,這時,大一些的市鎮都有所謂“洋學堂”,而農村中的私塾,仍然有很多,他們所教的書,是《百家姓》《三字經》《古文觀止》等。而我們在“洋學堂”里所學課目有:語文、算術、音樂、圖畫、體育、手工等。素伯讀書很是用功,每逢下課時,大多數學生在操場上打球,跳繩,踢毽子做各種游戲,而素伯往往獨坐在課堂里看書寫字。

我們那所學校,名“三鎮公學”,共有五六名教師,其中龔步高、薛丕仁兩位老師對我們最親熱。素伯學習用功,每次期末考試總是名列前三名之內,他們曾因此而贈送給素伯簿子等物。

我們這里,開化風氣較先,談新思想,新潮流的人很多。素伯聽在肚里,思想就發生了變化。記得在初上學那一天,他向我說,我們這個尾巴(指頭上的辮子)一定要剪掉它。他嘴里說,就拿起剪刀把頭上的辮子剪去,同時替我也剪去。我現在想想,他這種膽識自幼就在他腦海里孕育了。

每逢清明、中秋等佳節,老師領導我們全體同學正隊游行,一名踏青,又名遠足。我們的隊伍,在柳蔭麥浪中前進時,大家唱著平時所教的歌曲,如:《燕子歌》《下雪歌》《辛亥革命歌》,歌聲悠揚而悅耳,步伐整齊而嚴肅。隊伍行到大江邊,大家散隊,自由取樂。面對浩瀚的大江,素伯常喟嘆不已。有一次,他對我說:“如此大好河山,眼看要被列強瓜分侵占,我們都要做亡國奴了。我們全國人民宜團結起來,奮發圖強,切不可含糊了事的。” 這種憂國憂民的思想,在他后來的作品(如《春的旅人》《血寫的歷史》等)和行動中得到了充分的發揚。

我們兄弟二人,弟弟崇尚筆墨逞風流,而我則信奉“鐵與血”的武器批判,彼此心意相通。1927年間,我參加了海復地區共產黨的地下組織,和江允昇、周智民等對墾牧公司及地主階級作出了種種斗爭。后在1929年,我奉命打入海復公安局內部,對士兵做宣傳工作,并伺機搞他們的槍械。那時黨內缺乏武器,搞到槍械后,準備組織武裝暴動。誰知到了1930年,大批國民黨省保安隊開到蘇北來,把共產黨的海門縣委書記洛克捕殺,并把各個區的組織摧毀,又捕殺了很多共產黨員。海復地區的黨組織也未能幸免,江、周兩烈士犧牲,于是我和上級的聯系完全斷絕。蘇北地區的革命斗爭走向低潮。發生此事后,我曾去信告訴素伯,素伯對革命非常同情,當即寫下了《寒食得兄書悲憤交集憮然有作三首》發表在當時南通報紙上。其中第二首寫道:

貧賤有兄弟,艱難復乖離。

詩書得窮餓,少壯乃羈棲。

重以狷狂骨,寧為世俗知。

中原成畫晦,何處啜殘糜。

家境的清貧,羈棲的身世,社會的黑暗,前程的迷茫,使我們對舊社會充滿了仇恨。素伯在他的作品中以各種不同的筆調表現著這種仇恨,發揮了時代浪潮中一滴水的作用。

素伯當教師的后期,生了痔瘡,曾入南通基督醫院割治,沒有得到根治。后有友人介紹,說西亭有個專治痔病的醫生,他就到西亭去醫治。那個醫生是用掛線爛的法子醫治的,誰知爛破了血管,一直放血。而這個醫生不懂扎血管的辦法,任其放血。這時來信叫我去,我到那里時,他的面色潔白,精神不振。我就叫一只木船,送他到南通醫治。當時替他輸血,并吃各種營養食物。我在那里看護他約三四個月,漸見好轉,面色也起了紅潤。他對我說,現在你可回家了,我這里有護士照顧,你可放心。于是我就回家了。后來到了將過年時,他寫信來,要我接他回海復過春節,我就叫了一輛汽車去接他。哪知第二天回來時,天陰下雨,汽車在路上顛簸不穩,到家后,他就覺得身體不舒適。后來身上各處起塊粒。因此,過了春節,我只得再叫了一只木船送他回南通醫治。據醫生說,那是不治之癥,因血液中有毒,所以起這種塊粒。果然,于1937年農歷正月二十日,素伯不幸與世長辭了,享年僅30歲。

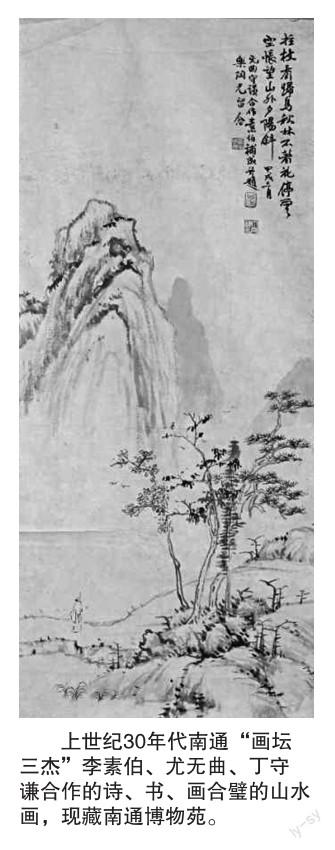

當時,素伯的好友丁守謙、李也止、余谷澄等,協助我們(當時去南通辦理喪事的有4個人,我和我的姨母陳佩蘭,我的姨姐夫許忠孝,還有我的姨母的大孫子沈鑒淵)辦理喪事。把他的遺體寄放在師范校河東文峰塔下的五福寺中。顧怡生等老師以及素伯的學生,都來哭祭守靈。后來,我們把素伯的棺木云回海復,在海復鎮買了二畝地做了墳場。在“大躍進”時期,素伯墓被拆遷。我們把他的骨殖移入一甕壇中,放在海復鎮的公墓上。于1986年,由他的學生出私資,在啟東縣政協的支持下,并派老主席陳邦才等與海復鄉政府研究撥給了一塊墳地,替他重建了墳墓,四周種了各種樹木,并立了石碑。

素伯在通師時,曾做了二張書櫥,放在師范校后樓上。這間樓房里,大部分是他的東西,除二張書櫥外,還有近十只書籃,里面裝滿了書籍和他的創作手稿等。素伯逝世后,我們曾想湊船的便,把它們運回海復。后來,他的同事和極知己的朋友,如丁守謙、俞谷澄等對我說,你們帶回去也沒有什么用,不如放在這里,等我們有了空閑時間,把他的著作整理出來,結集出版,將來也好作個紀念。我想那是一件美事,就答應了。哪里知道,后來日寇侵占南通時,素伯的東西也就毀盡了。這是使我極感痛惜的事。

素伯回海復時,曾帶回近十幅他自己作的畫,內有一幅長卷,長約三公尺,中間是他自己的畫,兩頭是他的好友題的詩或詞。并又帶回《小品文研究》一書。這幾樣東西,也在日偽侵占海復時遺失了。因我家曾被敵偽搶劫過三次,家中東西,幾乎被搶光。僅存的素伯早年著述一本,以及一本影集,已于1982年捐贈給南通博物苑了。

另外,關于素伯的婚姻。我的母親,自幼替他定了婚姻,后來因為他不滿意,就解除了。在他20歲后,一方面因為患病,更主要的是立志教學和寫作,所以直到去世時,尚未成家。

素伯去世雖有44個年頭了,至今每一念及,仍不免悲戚。今天大家紀念他,素伯在天之靈,也應得到告慰。

(作者簡介:李文奎,字逸農,號海濱野叟,江蘇省啟東市海復鎮人。李素伯的哥哥。幼孤,家貧。1927年加入中國共產黨,受江允升單線領導,抱定個人犧牲,積極為黨工作。1930年8月江允升壯烈犧牲后,李文奎未暴露身份,但從此失去與黨的聯系,后從事商業工作。此文為李文奎先生舊作。)