“超越與延異——西方現代藝術”教學設計

王燕

一、教材分析

本課教學設計以人美版高中《美術鑒賞》第二單元主題四“超越與延異——西方現代藝術”為依據,教授內容以19世紀末以來西方文明的深刻變革為背景,以西方現代藝術有別于傳統的新藝術體系為主線,通過對作品內容、手法、藝術風格、藝術理念及創作過程進行分析,引導學生體會西方現代藝術的多元化和實驗性。因教材內容比較多,教師要根據本課的教學重點對內容進行取舍,有選擇地進行學習。

二、教學目標

1.通過探究性學習,讓學生了解西方現代藝術各流派是如何通過不同的美術語言形式來表達觀念和情感的。

2.在時代背景下,讓學生感受現代派藝術對傳統的顛覆和藝術家的探索精神,認識藝術的獨特性和多樣性。

3.選取一個自己喜歡的西方現代美術流派,嘗試用其表現手法創作一個有意味的視覺形象,表達內心的意圖和情感。

三、教學重點與難點

1.重點:了解西方現代派的特點。

2.難點:如何正確看待西方現代派藝術,并能從中汲取營養,增強自我認知和內心意象的表達。

四、教學過程

1.設置情境,設疑激趣

情境導入:1839年8月19日,在攝影技術發布會的現場,法國藝術家達蓋爾先生的機器里顯影了一張神奇的照片。發布會后,這一事件在公眾中引起巨大轟動,他發明的“銀版攝影法”,標志著攝影技術的誕生。

教師:同學們,照片(圖1)里這位舉起左手,面帶微笑的男子想要記錄下自己的影像,對著鏡頭保持20分鐘之久,這一過程在現在看來有些讓人不解,但在攝影技術不成熟的年代,確是一項了不起的發明,它能使景象和靜物影像被簡單地復制下來。假如當時的你是一位靠賣畫為生的畫家,你將如何看待這一事件,又會采取什么行動?

學生A:我不畫畫了,轉行學攝影。

學生B:畫畫短時間應該不會消亡,我喜愛繪畫,只是不再是像原來那樣畫寫實的作品,得做些改變。

教師:攝影技術的發明給當時的畫家帶來了巨大的沖擊,他們終其一生練就的寫實本領,在照相機面前顯得不堪一擊,繪畫之路將何去何從?向前看,照相機已經代替繪畫還原客觀物象的功能;回頭看,新古典主義、現實主義似乎已經把寫實繪畫描繪到了盡頭。繪畫之路到底該怎么走?今天就讓我們帶著這一問題,來探究西方現代藝術。

板書:超越與延異——西方現代藝術

【設計意圖】通過一個新聞事件,把學生帶入一個真實的情境,了解西方現代藝術變革的背景。

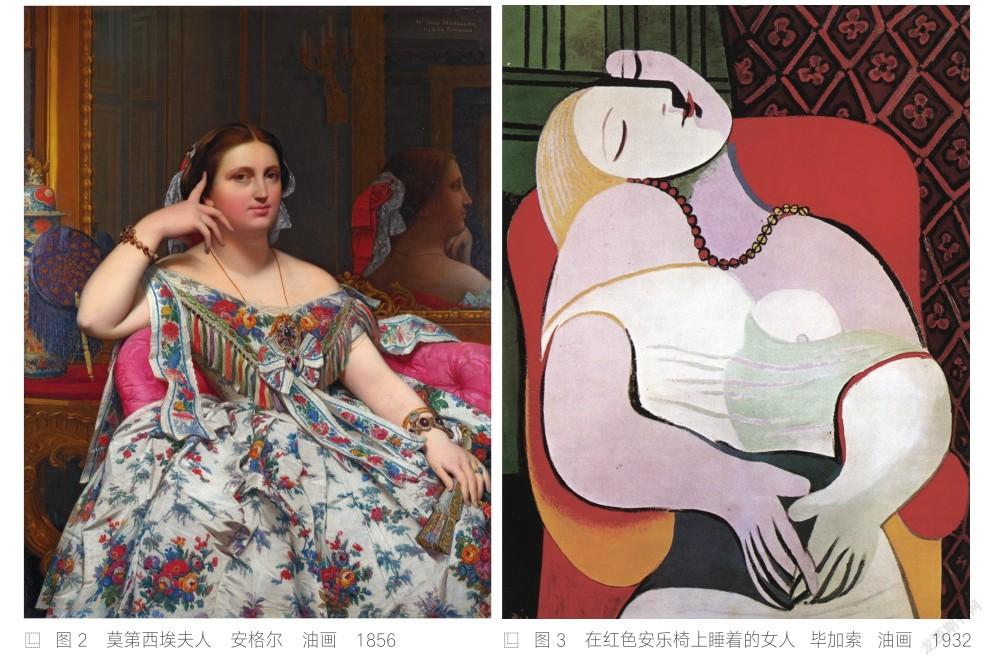

教師:觀察安格爾《莫第西埃夫人》(圖2)和畢加索《在紅色安樂椅上睡著的女人》這兩幅作品(圖3),畫中描繪的都是座椅中的女人,但帶給我們的卻是不同的視覺感受。請同學從形體、色彩、明暗、空間等角度,比較兩幅作品的差異。

學生C:前者具象,形體準確,色彩細膩,有明確的光影明暗,邊緣線微妙,立體感強,背景中的鏡子,讓畫面空間深遠;后者為平面化的形體,人物造型有拼接的感覺,色彩夸張、單純,邊緣線概括。

教師:安格爾的繪畫風格屬于新古典主義。作品《莫第西埃夫人》筆觸細膩,手法寫實,客觀再現了一個身著華服的貴婦,這種繪畫形式兼具記錄影像的功能。而畢加索的這幅作品以平涂塊面的手法,描繪了一位坐在紅色安樂椅中的女人,雙眼微閉進入夢鄉。從畫法上我們不難發現藝術家求新求變,創造出與傳統完全不同的新藝術樣式。這種西方現代派新藝術的實驗,表面上看是去照片化,背后隱藏的變革焦點就是否定古典主義的繪畫原則,提倡藝術家主觀精神的自由表達和對藝術形式的探索。

【設計意圖】通過引導學生運用美術語言分析西方現代派美術作品與傳統寫實繪畫作品的區別,引出變革焦點,即西方現代派藝術的特點,為完成下一個學習任務奠定基礎。

2.○分析比較,欣賞差異。

教師:請同學們欣賞畢加索的作品(圖4)。畢加索是立體主義的代表人物,《格爾尼卡》中的形象與傳統寫實繪畫的表現大相徑庭,讓我們近距離觀察這幅作品,比較畫面,找找被符號化的形象有哪些規律,你覺得真實嗎?

學生D:《格爾尼卡》中牛和馬的五官形象是錯位的,如畫中出現牛正面的眼睛、半側面的牛角,打破了焦點透視下物象空間和比例的正常形態。雖不符合焦點透視下視覺感受的真實性,但不妨礙觀者識別所畫的形象。畫中猙獰的牛頭、嘶吼的馬以及支離破碎的人物形象,表達出戰爭對正常生活的破壞,帶給我們深深的震撼,這種感受也很真實。

教師:正如大家所說,立體主義熱衷于對空間關系進行重組,畫家只畫其所知,不畫其所見,創作時常常多視點分解重構形象,生成新的視覺符號。我們再來看這張畢加索的靜物作品《曼陀林和吉他》(圖5)。畫面中的曼陀林和吉他夸張變形,與室內外物象相互交錯,物體的亮暗面、陰影都被概括成面,平展并置在一起,整個畫面給人以陽光溫暖、富有節奏的美感。下面,請同學們參照立體主義的創作理念,完成學習任務單的內容,用畫筆真切地感受藝術家創作的過程。(圖6、圖7)

【設計意圖】西方現代藝術的流派比較多,立體主義作為其中的一種,相對于其他流派更適合學生展開深度學習。科學的透視、形體比例這些繪畫知識短時間難以被學生在繪畫創作中運用,選擇立體主義的造型方法可以繞過技術表現難題,直達自由表達的目的。雖然學生作業中模仿痕跡較重,但通過局部臨摹和創作圖像,學生能找到一種表現語言,從中體會到創作的自由和樂趣,為后面的主題創作做準備。4F8ACB12-1E66-41CE-94B3-A238096ACB02

教師:勇于開拓新藝術實驗的畫家不只有畢加索,伴隨時代發展,新科技、新思潮的層出不窮,一批富有創新精神的藝術家出現了,他們的創作觀念和畫面形式急劇變化,風格開始出現分化。請大家翻閱課本和學習資料,嘗試寫出西方現代藝術不同流派的代表畫家、代表作品和主要特點,然后以小組為單位進行匯報交流。

【設計意圖】充分發揮學生自主學習的能力,通過自學教材內容和小組合作學習方式,探究西方現代藝術主要流派的代表畫家、代表作品和流派特點,進一步讓學生理解西方現代藝術整體面貌特征,落實教學重點。

3.畫夢解夢,釋放心靈

教師:超現實主義流派熱衷于探索人的夢境和無意識的表現,畫家筆下的夢里有恐怖、憂傷、歡喜、迷離……繪畫作為情感表達的工具,能將潛意識的內容視覺化,反映出人們潛意識層面的信息。請同學們再來欣賞表現主義代表畫家蒙克的作品以及夏加爾的作品(圖8、圖9),是否能從中讀懂作品傳達的信息?

學生E:從蒙克的《吶喊》中可以感受到畫面中人物心中的恐懼。晚霞像鮮血一樣染滿天空,河流也彎曲變形,給人以莫名的不祥之感。

學生F:夏加爾的《生日》表現的氣氛和《吶喊》截然不同,男主角飄在空中回頭深深地一吻,女主手捧鮮花,眼神驚喜,暖紅的色調,暖暖的愛意,畫中人物應該是熱戀中的情侶。

【設計意圖】通過對超現實主義和表現主義作品主題的分析,幫助學生在后面創作中擺脫具象寫實的束縛,選擇適合自己的表現方法,大膽表達自己真實的情感。

教師:欣賞了上述作品后,同學們可以嘗試像大師那樣用繪畫語言真誠暢快地表達自己的情感。以“夢境”為主題,用非具象的表現手法創作一幅作品,畫面表現的內容既可以是讓人印象深刻的夢境,也可以是你想做的一個夢,最后與同學分享自己的創作內容。(表1)

【設計意圖】以“夢境”作為創作主題,對學生來說較容易展開創作。這個主題看似很具體,但內容又包羅萬象,給學生留有足夠的表現空間。確定主題和技法,再到構思和創作,最后命名分享,學生經歷了“像藝術家一樣創作”的過程,提升了美術學科的核心素養,也起到了釋放壓力的作用。

4.課堂小結,引發思考

教師:同學們體驗過新媒體藝術嗎?20世紀的藝術家遇見了工業革命和技術變革,他們做著各種嘗試,一次次推動藝術向更廣闊的領域發展。今天的我們同樣面對時代更迭,互動式、交互式的作品體驗模式(圖10)帶給觀眾全新的觀賞體驗。新媒體、新科技一次次刷新人們的藝術感受和視覺認知,也改變了我們看待藝術的方式。時代與科技推動著藝術的發展,也帶動藝術家們觀念和創作的更新。今天,我們回頭看西方現代派作品,雖然它們是時代的產物,并不都具有持久的價值,但是藝術家們敢于突破前人固有手法、勇于創新的精神卻值得我們每一個人學習。創新不僅體現在藝術中,也體現在各行各業中,希望同學們課后能進一步關注科技和藝術的創新帶給我們生活的變化。

【設計意圖】小結和拓展環節,可以讓學生在新媒體藝術中再次感受藝術的超越和延異,在新的時代背景下體會藝術的創新性,開闊視野,提升審美感知。