不同沖泡次數普洱生茶浸出物含量及滋味品質變化分析

李 燕,王文富,王金濤,胡永丹,任達兵,易倫朝

(昆明理工大學食品科學與工程學院,云南 昆明 650500)

云南省是普洱茶主要產地,國家質量監督檢驗檢疫總局在2008年將普洱茶設為地理標志性產品(GB/T 22111—2008),并按加工工藝及品質特性的不同將其分為普洱生茶與普洱熟茶。根據中國茶葉流通協會數據顯示,普洱茶產量產值近年來呈穩定增長趨勢,2019年中國普洱茶產量約為15.5萬 t,較前一年度上漲1.5萬 t;普洱生茶也因其獨特的風味特點以及較高的收藏價值在中國和其他亞洲國家越來越受歡迎,市場需求也隨之在逐步擴大。

普洱生茶屬于非發酵茶,是以云南大葉種曬青毛茶為原料,經精制、蒸壓、干燥工藝制成,將其歸屬于綠茶的一種,含有豐富的內含物質;其茶性較為刺激,新茶品質接近于綠茶,滋味品質特點是濃厚回甘。目前已有大量研究表明普洱生茶具有降血脂、預防心血管疾病、抗癌抗突變、抗氧化、增強機體免疫力等多種保健功能。普洱生茶具有一定的耐泡性,在T/YGPH 02—2018《收藏級古樹普洱茶(生茶)》中提到其耐泡性的感官特征為經久耐泡,順手泡15 次不掉水。

傳統的感官審評方法是判斷茶湯滋味品質最基本的方法,可用此方法評價茶湯的滋味品質,但現階段對于不同沖泡次數下茶湯中浸出物變化與滋味品質的關系并不清楚。目前研究者利用高效液相色譜法、分光光度法、氨基酸分析儀等技術對沖泡過程中茶湯的浸出物如茶多酚、咖啡因、游離氨基酸、總黃酮、水浸出物等進行分析。上述方法難以全面、準確地反映茶湯在沖泡過程中浸出物的變化。超高效液相色譜-高分辨質譜聯用技術具有高通量、高選擇性、高靈敏度等優點,為全面、準確地表征茶湯中浸出物的變化提供一種有效的手段。本研究采用超高效液相色譜-高分辨質譜技術,對茶湯中的浸出物進行較為全面細致的分析,采用GB/T 23776—2018《茶葉感官審評方法》對茶湯的滋味品質進行審評,結合普洱生茶的耐泡性特征,探討10 次不同沖泡次數下茶湯浸出物含量變化及其與滋味品質之間的關系。

1 材料與方法

1.1 材料與試劑

普洱生茶,原料為云南大葉種曬青毛茶,采自云南省西雙版納傣族自治州勐海縣章朗老寨。

甲醇、乙腈(均為質譜級) 德國Merck公司;甲酸(質譜級) 美國Honeywell公司;76種標準品,純度均在97%以上;云南山泉 云南大山飲品有限公司。

1.2 儀器與設備

UltiMate 3000超高效液相色譜儀、Q Exactive臺式四極桿-軌道阱高分辨質譜儀 美國Thermo Scientific公司;SK5200GT超聲波清洗器 上海科導超聲儀有限公司;Milli-Q A10超純水機 德國Merck公司;MS105DU電子分析天平 上海梅特勒-托利多儀器有限公司。

1.3 方法

1.3.1 樣品前處理

參照GB/T 23776—2018《茶葉感官審評方法》沖泡茶葉。準確稱取5.0 g普洱生茶于250 mL審評杯中,加入250 mL沸水,因普洱生茶是綠茶的一種,故按綠茶的沖泡時間標準,加蓋沖泡4 min,每一泡5個平行,沖泡后按沖泡次序依次濾出茶湯于評茶碗中,共沖泡10 次。每次沖泡后的茶湯取樣至2 mL容量瓶中,加入10 μL內標溶液(200 μg/mL葛根素與磺胺醋酰),定容。用注射器吸取混勻后的供試液1 mL過0.22 μm微孔濾膜于進樣瓶中,4 ℃保存備用。

1.3.2 茶葉感官審評

參照GB/T 23776—2018《茶葉感官審評方法》對茶湯滋味進行審評。滋味總體評分滿分為100分,評分標準參考GB/T 22111—2008《地理標志性產品 普洱茶》、T/YGPH 01—2018《古樹普洱茶感官審評評分》2個標準中普洱生茶的滋味品質特征設計(表1)。滋味分屬性,包括苦度、澀度、甜度、鮮度、厚度的評價10 分制(0~2 分非常弱,2~4 分弱,4~6 分中等,6~8 分強,8~10 分非常強)。感官評價小組由5 名經過茶葉感官審評培訓的成員組成。

表1 茶湯滋味總體評分標準Table 1 Criteria for sensory evaluation of the taste of tea infusion

1.3.3 色譜條件

色譜柱:C柱(2.1 mm×100 mm,1.8 μm);柱溫35 ℃;流動相A為乙腈,流動相B為0.1%甲酸溶液;流速0.2 mL/min;進樣量1 μL。

洗脫梯度:0~3 min,5%~7% A,95%~93% B;3~4 min,7%~10% A,93%~90% B;4~8 min,10% A,90% B;8~15 min,10%~40% A,90%~60% B;15~18 min,40%~50% A,60%~50% B;18~20 min,50%~5% A,50%~95% B;20~25 min,5% A,95% B。

1.3.4 質譜條件

電噴霧離子源,正負離子掃描模式;噴霧電壓分別為3 500 V(+)、4 000 V(-);霧化溫度300 ℃;霧化氣(鞘氣)流速30 L/min;輔助氣流速10 L/min;傳輸毛細管溫度320 ℃;掃描模式:全掃描(Full scan),分辨率35 000;源內誘導裂解電壓0 eV;數據依賴二級掃描,分辨率17 500;高能碰撞誘導電壓分別為25、35、45 eV。

1.3.5 茶湯中浸出物的定性定量

定性分析:使用Xcalibur 3.0軟件,通過現有標準品的保留時間、一級與二級的質譜信息,且參照Tea Metabolome Database(TMDB)、Human Metabolome Database(HMDB)等代謝組學數據庫及參考文獻[5]中的質譜信息,采用分級定性策略對茶湯中浸出物進行定性。將定性結果分為兩級,分別為標準品定性、文獻及數據庫定性。本研究中通過標準品完成定性的有76種,基于保留時間及質譜信息匹配文獻與數據庫的有62種。

定量分析:本研究采用內標法定量,正離子模式與負離子模式選用的內標物分別為磺胺醋酰與葛根素。將超高效液相色譜-高分辨質譜采集到的數據導入到MZmine 2.38軟件進行去噪聲、峰建立、峰平滑、峰解卷積、峰對齊、峰填充、標準化、歸一化等處理,基于定性結果,提取出茶湯中浸出物的準分子離子質量、保留時間、峰面積,通過式(1)、(2)分別計算浸出物的相對校正因子及含量:

式中:為相對校正因子;A為標準品混合溶液中內標物的峰面積;A為標準品混合溶液中對照品的峰面積;C為標準品混合溶液中內標物的質量濃度/(mg/mL);C為標準品混合溶液中對照品的質量濃度/(mg/mL)。

式中:m為浸出物在供試液中的質量濃度/(μg/mL);A為浸出物在供試液中的峰面積;A為內標物在供試液中的峰面積;m為實際測量時內標物的質量/μg;為供試液的體積/mL。

除76種有標準品的浸出物,其余62種浸出物含量通過式(3)計算,字母定義與式(2)一致:

1.4 數據處理

每組實驗做5 次平行,采用Excel 2010進行數據處理、Origin 2019進行繪圖、IMB SPSS Statistics 21.0進行Pearson相關性分析。

2 結果與分析

2.1 沖泡次數對普洱生茶茶湯滋味品質的影響

按綠茶沖泡標準對以云南大葉種曬青毛茶為原料制成的普洱生茶進行審評。如圖1A所示,在前6 次沖泡得分均達到80 分以上,呈現尚耐泡的特點。其中1~3 泡滋味總體評分較高,滋味品質良好,在第2泡時達到最高分91 分,其滋味特點為濃醇、回甘持久,在3 泡之后隨沖泡次數的增加,滋味總體評分逐漸降低,滋味醇正感不足;6 泡之后得分均在70~80 分之間,茶湯滋味逐漸淡薄,水味漸顯;尤其在第9~10泡時,茶湯由于沖泡次數過多、浸出物含量較低使得滋味淡薄如水,無層次感,得分也相應達到最低分。

由圖1B所示,茶湯在第1泡時各滋味屬性得分較為類似,均在4.55 分上下,綜合滋味口感協調,茶葉中的浸出物浸出尚不完全;在第2~3泡時以苦澀味為主,而苦澀味感較強抑制了茶湯中的鮮甜味;第4~5泡中苦澀度下降趨勢最為明顯,但得分依舊高于鮮甜度,且鮮度在第4泡得分達到與第1泡一致的最高分;在6~10 泡的過程中,鮮甜度得分略高于苦澀度,各滋味屬性得分呈下降趨勢。茶湯的厚度是其內含浸出物質豐富程度的綜合體現,是茶湯中浸出物質在口腔中的綜合反應,在10 次沖泡過程中隨浸出物的含量而變化。總的來說,苦度、澀度、厚度3個滋味分屬性得分在10 次沖泡次數中的變化趨勢趨于一致,都在第2泡時達到最高分,后隨沖泡次數的增加,得分逐漸降低;而鮮度、甜度得分在1~4 泡過程中,隨苦澀度的下降而有所升高,可見普洱生茶茶湯的鮮甜味感更易在苦澀味較低時得以感知。茶湯的苦味、澀味相伴而生,同時二者在很大程度對茶湯的滋味品質產生影響,相關性分析(表2)表明苦度、澀度、厚度與滋味總分成極顯著正相關,推測苦澀度以及厚度是影響普洱生茶茶湯滋味品質的關鍵屬性因子;鮮甜味雖與滋味總體評分也呈正相關,但未達到顯著水平,研究表明二者在茶湯整體的口感中起到協調作用,可在一定程度上中和茶湯苦澀感帶來的刺激性,對滋味品質產生積極的影響。

圖1 不同沖泡次數普洱生茶茶湯感官評分Fig. 1 Sensory evaluation scores of Pu-erh raw tea infusion obtained at different brewing times

表2 滋味總體評分與滋味分屬性評分相關性Table 2 Correlation between overall taste and taste attributes

2.2 不同沖泡次數下普洱生茶茶湯中浸出物的變化分析

圖2 不同沖泡次數普洱生茶茶湯浸出物變化Fig. 2 Variation in the amount of extractable components in Pu-erh raw tea infusion obtained at different brewing times

表3 浸出物總量與感官審評結果相關性Table 3 Correlation between total amount of extractable components and sensory evaluation results

茶葉中的浸出物是茶湯中主要的呈味物質,其含量的高低決定著茶湯的滋味品質。由圖2A可知,在對普洱生茶進行10 次沖泡的過程中,茶湯中浸出物總量在第2泡時達到最大,從第1泡的561 983.29 μg/250 mL上升至624 111.10 μg/250 mL,且第2泡的浸出物總量約為第3泡的2 倍左右。在2~6 泡過程中茶湯浸出物總量下降趨勢最為明顯,第4泡茶湯浸出物總量約為第3泡的1/3,這也是感官審評結果中前3 泡茶湯滋味品質更優的原因;第7泡茶湯中浸出物總量較第6泡下降了71.20%,從第7泡開始茶湯滋味品質顯著降低。7~10 次沖泡過程中浸出物含量極低,但仍表現出隨沖泡次數的增加,浸出物總量逐漸降低的變化趨勢。通過茶湯浸出物總量與感官審評結果的相關性分析(表3),表明浸出物總量與茶湯滋味品質密不可分,與茶湯滋味總體評分、澀度呈極顯著正相關,與苦度、厚度呈顯著正相關。

浸出物的變化與茶湯滋味品質緊密相連,茶湯中不同種類浸出物中呈味物質的相互作用、閾值、含量、比例的不同,造就了茶湯不同的滋味特點。本研究在1~10 泡的普洱生茶茶湯中共鑒定出138種浸出物,包括17種氨基酸、38種兒茶素及其衍生物、38種酚酸及其衍生物、35種黃酮、3種生物堿以及7種其他類成分。

2.2.1 氨基酸類

氨基酸類物質本身因識別閾值不同有不同的呈味特點,根據相關研究表明氨基酸是茶湯中主要的鮮爽味物質。由圖2B可知,氨基酸類物質在10 次沖泡過程中相對含量占比并不高,呈現1~6 泡過程中無較大波動,7~10 泡過程中小范圍上升的變化趨勢。本研究定性出的氨基酸類物質共有17種,結合文獻中已報道的滋味屬性可分為鮮味氨基酸、苦味氨基酸、甜味氨基酸3種。一般認為,茶湯中的茶氨酸、-天冬氨酸、-谷氨酸為鮮味氨基酸,通過定量結果可知(表4),3種鮮味氨基酸第1~10泡中的相對含量范圍分別為2.72%~5.84%、0.10%~0.21%、0.13%~0.35%。茶氨酸在氨基酸類物質中占比最大,相關研究認為其可以提高茶湯的滋味品質,但其滋味閾值較高,鮮甜味閾值為24 000 μmol/L,澀味閾值為6 000 μmol/L,在本研究中茶氨酸既未達到其澀味閾值,又未達到其鮮味閾值,這與文獻中報道的結果一致;Kaneko等研究認為,茶氨酸可增加茶湯的鮮味,還可促進谷氨酸鈉鮮味的形成,推測茶氨酸在沖泡過程中對茶湯鮮味具有一定的貢獻作用,同時協調著茶湯的苦澀味。苦味氨基酸的滋味閾值在20~100 mg/100 mL之間,其中閾值最小的是組氨酸,為20 mg/100 mL,本研究中-組氨酸在第2泡中含量最高,換算后為0.047 mg/100 mL,觀察發現在1~10 泡中均未達到其閾值,說明苦味氨基酸在國標法沖泡的普洱生茶茶湯中不是茶湯苦味的主要作用因子;甜味氨基酸的滋味閾值在50~300 mg/100 mL之間,在10 次沖泡過程中6種甜味氨基酸均未達到其閾值。

表4 不同沖泡次數普洱生茶茶湯氨基酸類浸出物含量變化Table 4 Variations in contents of amino acids in Pu-erh raw tea infusion obtained at different brewing times

表5 不同沖泡次數普洱生茶茶湯兒茶素及其衍生物類浸出物含量變化Table 5 Variations in contents of catechins and their derivatives in Pu-erh raw tea infusion obtained at different brewing times

2.2.2 兒茶素及其衍生物類

圖2B表明在1~10 次的沖泡過程中兒茶素及其衍生物是普洱生茶茶湯中占比最高的浸出物,尤其在前6 泡中占比較高,且整體變化趨勢最為明顯;其主要呈味特點為苦味與澀味,其占比高、浸出含量大的特點對茶湯的感官品質有決定性作用。兒茶素及其衍生物是茶湯滋味的主要貢獻者,結合感官審評結果表明,其總含量變化與茶湯厚度、苦度、澀度密切相關,兒茶素類物質的總含量越高,茶湯的苦澀度越大。表沒食子兒茶素沒食子酸酯在10 次沖泡過程中的變化趨勢最為明顯,在第2泡中茶湯苦澀度評分達到最高的同時,其相對含量也是最高,達到20.83%;表沒食子兒茶素沒食子酸酯的味覺識別閾值是8種主要兒茶素中最低的一種,為190 μmol/L,經計算發現在第2泡時達到1 134 μmol/L,遠大于其味覺識別閾值,推測其是影響茶湯苦澀度的關鍵浸出物。在10 次沖泡過程中,表沒食子兒茶素沒食子酸酯、表兒茶素沒食子酸酯在1~3 泡中均達到其閾值,3 次沖泡之后茶湯中主要的兒茶素含量均降低至閾值之下,結合感官審評結果中茶湯苦澀度的變化趨勢可發現,苦澀度評分也在第3次沖泡后有較大的下降趨勢。茶黃素類浸出物的味覺識別閾值較小,在13~26 μmol/L之間,結合表5可知4種茶黃素在沖泡過程中浸出含量相對較低,且均未達到其閾值,推測對茶湯的滋味無顯著貢獻。

2.2.3 酚酸及其衍生物類

酚酸類物質在茶湯浸出物中的整體占比達到第2位(圖2B),對比酚酸類物質與其他類物質的變化趨勢,發現不同之處在于酚酸類在第1泡時含量達到最大,在第2泡有小幅度下降,后與基本的變化規律保持一致,其在茶湯中對滋味的主要貢獻為澀味。沒食子素是此類物質中占比最大的物質,其相對含量在第1泡達到11.84%,僅次于表沒食子兒茶素沒食子酸酯,且在前7泡中相對含量變化幅度較小,保持在6.51%~11.84%之間,沒食子素在較低閾值濃度(90 μmol/L)下可呈現出澀味,經計算發現其在1~4 泡中均達到其澀味閾值,特別是1~2 泡中較為明顯,前2 泡中達到的平均澀味閾值為746 μmol/L,約為其澀味閾值的8.29 倍(表6)。咖啡酸、綠原酸、沒食子酸是茶湯中典型的酚酸類物質,3種浸出物含量的升高可以增強茶湯的苦澀味。

表6 不同沖泡次數普洱生茶茶湯酚酸及其衍生物類浸出物含量變化Table 6 Variations in contents of phenolic acids and their derivatives in Pu-erh raw tea infusion obtained at different brewing times

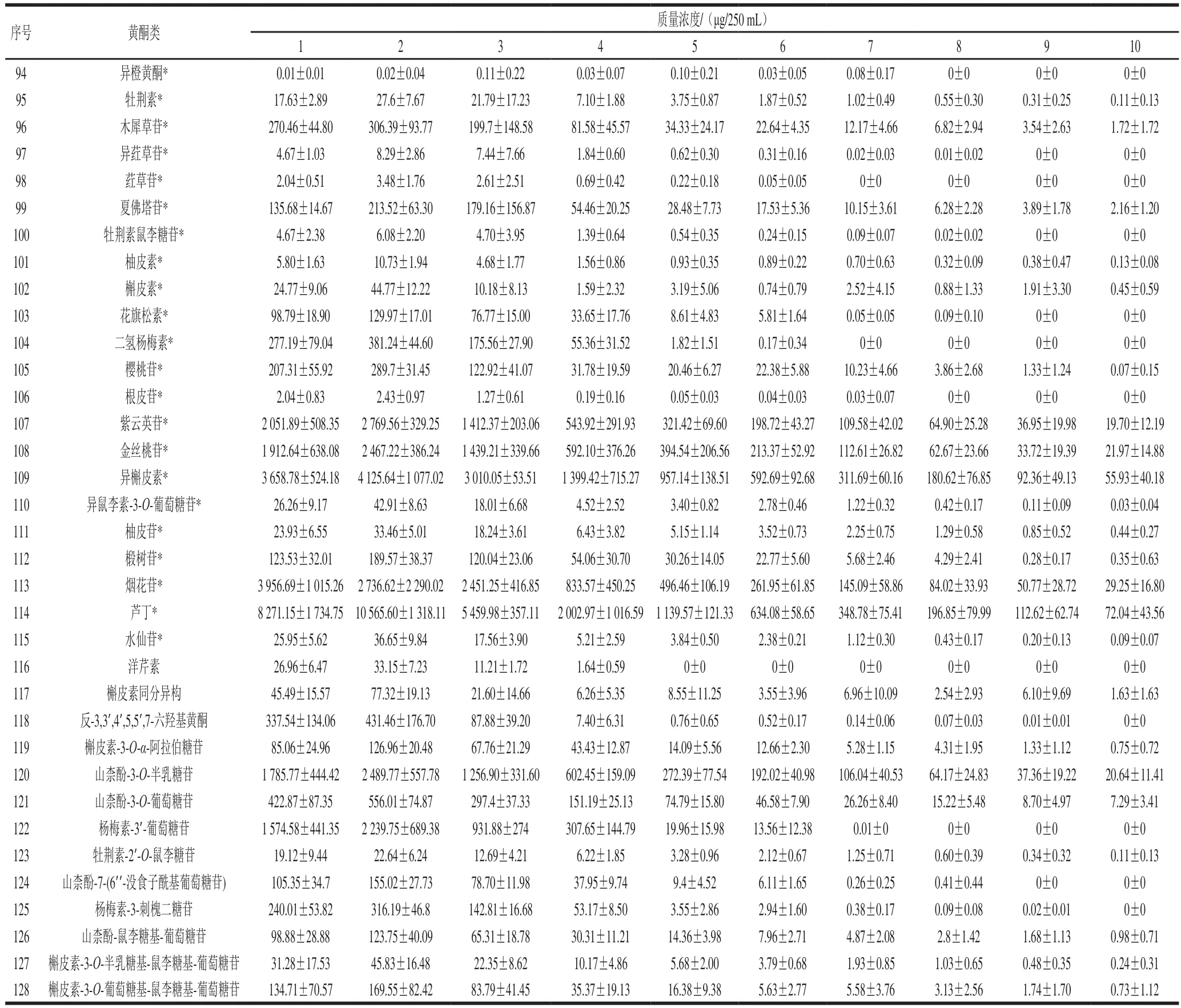

2.2.4 黃酮類

黃酮類物質對茶湯貢獻的味感為苦味與澀味,但通過Sucharbert等研究發現,黃酮醇苷類物質的澀味閾值遠小于兒茶素類物質。研究分析了36種黃酮類浸出物,發現此類物質雖在沖泡過程中浸出的含量較少,但對茶湯滋味起著尤為重要的作用。蘆丁本身無明顯的滋味特點,但可以與咖啡因發生滋味相互作用,增強咖啡因的苦味,對比本研究中1~10 泡中咖啡因與蘆丁相對含量可明顯發現二者變化趨勢趨于一致(表7)。茶葉中常見的黃酮醇有楊梅素、槲皮素、山柰酚3種,不同的苷元與糖基形成了不同的黃酮醇苷,黃酮醇苷類物質在茶湯中通常呈現較為柔和的澀感。結合Scharbert等對部分呈柔和澀感的黃酮醇苷類物質的閾值結果,發現黃酮醇苷類物質的澀味閾值極小,如異槲皮素、紫云英苷、金絲桃苷的滋味閾值分別為0.65、0.67 μmol/L和0.43 μmol/L,計算發現這3種浸出物在1~7 泡中均達到其閾值,其中異槲皮素只有第10泡時未達到其閾值,推測黃酮醇苷類物質是10 次沖泡過程中影響茶湯澀味的關鍵物質。其次,由圖2B得知黃酮類物質在兒茶素及其衍生物占比下降時呈上升趨勢,推測其是后5 泡茶湯中影響茶湯苦澀度的重要影響因子。

表7 不同沖泡次數普洱生茶茶湯黃酮類浸出物含量變化Table 7 Variations in contents of flavonoids in Pu-erh raw tea infusion obtained at different brewing times

表8 不同沖泡次數普洱生茶茶湯生物堿類及其他浸出物含量變化Table 8 Variations in contents of alkaloids and other compounds in Pu-erh raw tea infusion obtained at different brewing times

2.2.5 生物堿類及其他

茶湯中生物堿類物質主要有咖啡因、可可堿、茶堿3種,生物堿是茶湯中苦味的重要來源。咖啡因是其中含量最高的物質,10 次沖泡過程中相對含量在4.02%~8.62%之間,其味覺閾值為500 μmol/L,是單純的苦味物質,在第2泡中超過其閾值。由定量結果可知(表8),可可堿在沖泡過程中的變化趨勢與咖啡因保持一致,可可堿是咖啡因合成過程中的中間產物,與咖啡因一起對茶湯的苦味帶來貢獻。

3 結 論

沖泡次數影響茶葉中內含物的浸出、茶湯浸出物的總量及其滋味品質特點。本研究以普洱生茶為研究對象,通過茶葉標準審評法對普洱生茶進行10 次沖泡,并對其沖泡過程中茶湯的滋味品質進行感官審評,應用超高效液相色譜-高分辨質譜分析檢測技術,對不同沖泡次數下普洱生茶茶湯中浸出物含量差異進行比較分析。普洱生茶的耐泡性良好,在4 min的沖泡時間下表現出尚耐泡的品質特征,茶湯的滋味品質特點以苦澀味為主;感官審評結果表明,前3 泡茶湯的滋味較佳,第2泡的茶湯滋味品質得分最高。在普洱生茶茶湯中共檢出138種物質,兒茶素及其衍生物、酚酸及其衍生物、黃酮類、生物堿類對茶湯滋味貢獻集中于苦澀味,而氨基酸類物質協調著茶湯的苦澀味,并在一定程度上提供著茶湯的鮮味。普洱生茶茶湯中浸出物總量與茶湯的滋味總體評分呈顯著正相關;茶湯的苦度、澀度、甜度、鮮度、厚度與浸出物含量變化關系密切,均呈正相關。茶湯中各滋味物質的比例、含量不同以及物質間的相互作用,造就了茶湯在10 次沖泡過程中不同的滋味特點。目前消費市場對于普洱生茶的沖泡方式與本研究在沖泡時間上有所不同,消費者日常沖飲普洱生茶的沖泡時間大多在1 min以內出湯,甚至為入水即出的出湯方式。本研究依據綠茶的標準審評沖泡方法,沖泡時間為4 min,較消費者日常的沖飲方式沖泡時間長,達到最佳滋味品質的沖泡次數提前,在第2泡時滋味品質達到最佳。本研究結果可為揭示云南普洱生茶的耐泡性以及不同沖泡次數下茶湯的滋味特點及浸出物含量變化提供有力的數據支撐。