基于多元統計學分析紅曲米醋醋酸發酵階段揮發性風味特征組分

高 航,續丹丹,王文平,趙 燕,張 建,丁 潔,3,譚 磊,3,張 欣,*

(1.北京食品科學研究院,北京 100068;2.北京市食品釀造研究所有限責任公司,北京 100050;3.北京市食品質量監督檢驗二站,北京 100050)

紅曲米醋是以大米和紅曲米為主要原料,大曲作為糖化劑,經多種微生物共同作用后形成濃厚香味的醋產品。紅曲米是紅曲霉腐生長在大米上發酵而成的產物,不僅可以提升產品風味和品質,還具有降血糖、降膽固醇、減輕動脈粥樣硬化等功能性。開放式發酵工藝以及紅曲米引入的微生物共同作用,使微生物群落更加豐富,促進紅曲米醋獨特風味的形成。食醋風味物質的種類和含量與釀造原料、釀造工藝和環境微生物等息息相關。醋酸發酵階段是風味形成和積累的重要階段。在該階段,乙醇發酵階段積累的乙醇在微生物作用下被氧化為乙酸,形成米醋的主體酸味。此外,多種微生物代謝、復合酶系等共同作用產生酯類、醛類、酸類、內酯類和酚類等物質對食醋風味有重要影響。

食醋香氣是反映其質量的重要指標,對產品品質有顯著影響。隨著現代分析方法的發展,電子鼻、頂空固相微萃取氣相色譜-質譜(headspace solid phase microextration gas chromatography-mass spectrometry,HS-SPME-GC-MS)聯用和氣相色譜-嗅聞(gas chromatography-olfactometry,GC-O)聯用等技術廣泛應用在風味分析鑒定中。電子鼻是一種簡單、經濟、有效的氣味分析工具,可以將所有揮發性風味作為一個整體進行識別。HS-SPME-GC-MS可以檢測風味物質的種類和含量,能較真實地反映樣品揮發性風味組成。GC-O則可以進一步確定對風味起作用的關鍵香味化合物,在鑒別特征香味化合物上發揮著巨大作用。鄺格靈等采用電子鼻技術和GC-MS相結合的手段,發現不同陳釀期的恒順香醋在醇類和氮氧化合物上差異顯著,且糠醛和川芎嗪的含量對區別不同陳釀期恒順香醋貢獻率最大。孫宗保在研究不同醋齡鎮江香醋揮發性成分時發現,HS-SPME-GC-MS在新醋以及醋齡為6、12、18、48個月和78個月的鎮江香醋中共鑒定出88種揮發性成分,其中雜環類化合物和酯類化合物種類最多,分別達到27種和18種。GC-O結果表明,新醋和經過陳釀的鎮江香醋香氣輪廓差異非常明顯,雜環化合物的差異是不同醋齡鎮江香醋特征性香氣差異最主要的原因之一。食醋中的揮發性風味物質組成較豐富,聚類分析、主成分分析(principal component analysis,PCA)、偏最小二乘判別分析(partial least squares-discriminant analysis,PLS-DA)等多元統計學分析方法利用分類、降維以及多因變量對多自變量回歸建模的思路,為揮發性風味分析、分類和篩選等提供了有力支撐。Xiong Cen等應用風味分析檢測技術結合多元統計學分析篩選出了13種關鍵香氣化合物作為標記物,用于區分山西老陳醋和鎮江香醋。穆曉靜等應用多元統計學確定了不同陳釀條件下浙江玫瑰醋的特征性香氣成分,可對不同條件下陳釀的浙江玫瑰醋進行有效區分。鄺格靈等采用HS-SPME-GC-MS分析了6種四川保寧醋和9種山西老陳醋的揮發性風味化合物,結合多元統計學數據分析,發現糠醛、乙酸乙酯、2,4-二叔丁基酚、醋酸、乙酸苯乙酯和苯乙醇這6種風味物質是對2種食醋差異貢獻最大的潛在標志物。

目前,對以柔和、香濃著稱的紅曲醋風味研究主要集中在揮發性風味物質種類和含量分析。Jiang Yajun等應用HS-SPME-GC-MS在液態發酵紅曲醋的整個釀造過程中共鑒定出60種揮發性風味物質,其中2-甲基吡嗪、苯乙醛、2,3,5-三甲基吡嗪、4-乙基苯酚、2,3,5,6-四甲基吡嗪、糠醛、2-甲基苯甲醛、1,3-丁二醇、己酸、苯甲醛和2,3-丁二酮在發酵末期含量最高。蔣雅君等采用HS-SPME-GC-MS技術對不同紅曲醋的香氣成分研究時發現,乙酸乙酯、苯乙醇、苯甲醛、乙酸異丁酯、雪松醇、乙偶姻和乙酸是不同紅曲醋中共有的揮發性風味物質。雖然目前對紅曲醋的揮發性風味物質構成和主要香氣成分已經有報道,但是檢測手段相對單一,對其特征揮發性風味物質的深入分析有所欠缺。

為進一步明確紅曲米醋的風味品質并提升應用價值,亟待深入探究紅曲米醋釀造過程中的風味特征及關鍵風味化合物,為闡明紅曲米醋的風味形成規律提供研究基礎。本研究以紅曲米醋醋酸發酵階段為對象,采用電子鼻、HS-SPME-GC-MS和GC-O風味分析技術對醋酸發酵過程中揮發性風味物質進行跟蹤檢測,揭示紅曲米醋風味物質的變化規律,并結合多元統計學篩選出醋酸發酵過程中的特征性組分,以期為紅曲米醋香氣的調控和風味改善提供一定的理論依據。

1 材料與方法

1.1 材料與試劑

大米 市購;紅曲米 武漢佳成生物制品有限公司。

3-辛醇 美國Sigma公司;NaCl(分析純) 國藥集團化學試劑有限公司;其他試劑均為國產色譜純或分析純。

1.2 儀器與設備

PEN3電子鼻 德國Airsense公司;Trace 1310 GC-MS聯用儀 美國Thermo Fisher公司;75 μm PDMS/CAR/DVB萃取頭 美國Supelco公司;HH-6數顯恒溫水浴鍋 常州國華電器有限公司。

1.3 方法

1.3.1 紅曲米醋釀造工藝

以大米(3 kg)和紅曲米(300 g)為原料,常溫浸泡后按大米與水質量比1∶6.5,之后加入酵母(質量分數1‰)和糖化酶(質量分數0.1‰)進行糖酒化發酵。發酵6 d后,加入大曲(100 g)、麩皮(2 kg)和稻殼(2 kg)進行醋酸發酵。分別在發酵醋酸發酵早期(第7天)、醋酸發酵中期(第14天)、醋酸發酵中后期(第21天)和醋酸發酵末期(第28天),從醋缸的上、中、下3個位置分別取樣,然后進行等量混勻,凍存于-80 ℃冰箱備用,用于后續分析。

1.3.2 電子鼻分析

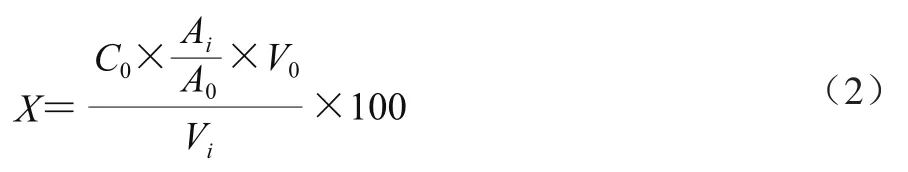

紅曲米醋醋酸發酵階段的樣品經稀釋后(稀釋倍數為10 倍)采用電子鼻進行分析。每個樣品做5組平行。電子鼻的10個傳感器分別響應一類氣味,具體為W1C(芳香苯類)、W5S(氮氧化合物)、W3C(芳香氨類)、W6S(氫氣)、W5C(芳香烷烴類)、W1S(甲烷類)、W1W(硫化物)、W2S(醇類)、W2W(有機硫化物)和W3S(烷烴類)。

1.3.3 HS-SPME-GC-MS聯用分析

SPME萃取條件:移取4.00 mL醋樣品置于頂空進樣瓶中,加入4.0 g NaCl和10 μL內標(3-辛醇,質量濃度0.5 μg/mL),在恒溫水浴鍋(50 ℃)中頂空吸附30 min,萃取結束后在GC進樣口解吸5 min。

GC條件:TG-WAXMS柱(30 m×0.25 mm,0.25 μm);氮氣流量1.0 mL/min;升溫程序:柱溫箱起始溫度40 ℃保持6 min,以5 ℃/min上升至200 ℃并保持1 min,隨后以20 ℃/min上升至230 ℃并保持10 min。

MS條件:接口溫度250 ℃;電子電離源溫度250 ℃;電子能量70 eV;質量掃描范圍/40~500。

1.3.4 嗅聞檢測

揮發性風味待測物經GC分離后按照1∶1(/)分流到質譜檢測器和嗅聞口,嗅聞傳輸線溫度為200 ℃。挑選3 位有經驗且經過培訓的專業人員在嗅聞口嗅聞。實驗過程中,每個樣品每位嗅聞員重復嗅聞3 次,并由同一名人員對于氣味出現的時間和特征描述進行記錄。

1.3.5 揮發性風味化合物定性和定量方法

定性分析:將色譜圖中的化合物與NIST、Wiley等譜庫進行對比,化合物的確定以正反匹配均大于750為準,并結合化合物保留指數(retention index,RI)和風味描述對化合物輔助定性。RI是使用一系列正構烷烴標準品在相同條件下測試,得到其保留時間,并按式(1)計算RI:

式中:為與風味物質相鄰較小烷烴的碳原子數;為風味物質插入到2個系列烷烴碳原子數差值;為待測揮發性風味物質的保留時間/min;為相鄰的較大烷烴保留時間/min;為相鄰的較小烷烴保留時間/min。

定量分析:采用內標法對揮發性風味物質定量。以3-辛醇為內標物,并按式(2)計算揮發性風味物質的質量濃度:

式中:為待測揮發性風味物質的質量濃度/(μg/100 mL);為內標物3-辛醇的質量濃度/(μg/mL);A為待測揮發性風味物質的峰面積;為內標物的峰面積;為內標物的體積/μL;V為待測樣品的測試體積/mL。

1.4 數據處理

利用軟件SPSS 22.0進行單因素方差分析,<0.05,差異顯著;采用Origin 8.5對實驗數據進行處理和分析;采用R語言對紅曲米醋醋酸發酵階段揮發性風味進行聚類分析;采用SIMCA-P進行多變量分析處理。

2 結果與分析

2.1 電子鼻分析紅曲米醋醋酸發酵階段風味

由圖1可知,紅曲米醋醋酸發酵過程中,W5S、W1S、W1W、W2S和W2W傳感器對應的響應值變化最明顯,即氮氧化合物、甲烷類、硫化物、醇類和有機硫化物呈現較大波動,可能由于發酵過程中不穩定物質的分解和揮發、微生物群落豐度的變化、微生物代謝物的相互作用等多種因素導致揮發性風味處于動態變化。此外,紅曲米醋在發酵過程中,各個傳感器的響應值在中期和中后期更為接近,表明中期和中后期的風味特征可能更加接近,而與初期或末期的風味特征差異較明顯。

圖1 紅曲米醋醋酸發酵階段電子鼻傳感器響應雷達圖Fig. 1 Radar graph of electronic nose sensor responses for different acetic acid fermentation stages of vinegar prepared with Monascusfermented rice

2.2 紅曲米醋醋酸發酵階段揮發性風味組分含量變化分析

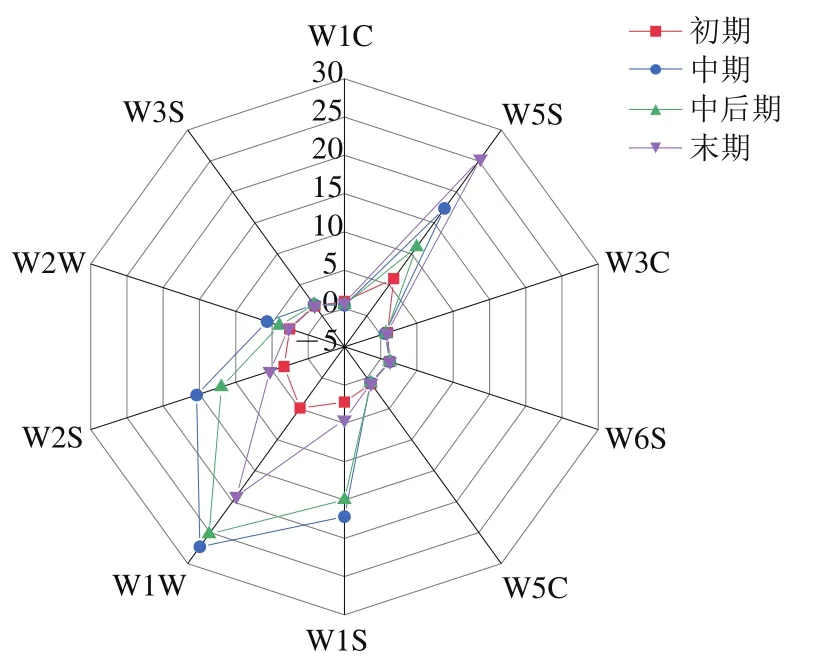

如圖2所示,不同發酵階段樣品揮發性風味物質的組成差異顯著。隨著醋酸發酵階段的不斷進行,揮發性風味物質的出峰數量逐漸增多,尤其到醋酸發酵末期,大多數揮發性風味物質含量較前中期有所提高,其變化歸結于發酵過程中微生物大量繁殖并富集,促使代謝產物不斷積累,從而導致各種揮發性成分的種類與含量有明顯變化。通過采用標準品對比以及數據庫檢索等方式對質譜圖進行解析,鑒定出紅曲米醋醋酸發酵過程中的揮發性風味物質共54種,其中包括酸類、醇類、酯類、醛類、酮類、酚類和吡嗪類化合物(表1)。

圖2 紅曲米醋醋酸發酵階段揮發性風味物質色譜圖Fig. 2 GC-MS total ion current chromatograms of volatile components in vinegar prepared with Monascus-fermented rice at different acetic acid fermentation stages

表1 紅曲米醋醋酸發酵階段揮發性風味物質GC-MS分析結果Table 1 Volatile components identified by GC-MS in vinegar prepared with Monascus-fermented rice at different acetic acid fermentation stages

續表1

在醋酸發酵初期,共鑒定出21種揮發性風味物質,以醇和酯類化合物為主,分別占揮發性風味物質總量的53.83%和37.90%。其中,異丁醇和正辛醇的含量最高。醇類物質可在后續發酵過程中進一步被氧化形成酸類物質。然而,在醋酸發酵早期,酸類物質合成較少,僅占總揮發性風味物質總量的5.98%。

醋酸發酵進入中期后,共鑒定出26種揮發性風味物質,包括與發酵初期共有的16種揮發性風味物質,而正己醇、(+)-2,3-丁二醇、乙酸丙酯、十四酸乙酯、棕櫚酸乙酯、異戊酸、辛酸、3-羥基-2-丁酮、2,4-二叔丁基苯酚和-壬內酯從發酵中期開始才被檢測出來。2,4-二叔丁基苯酚、正己醇、棕櫚酸乙酯和苯甲酸的含量在醋酸發酵中期最高。在該階段,主要利用前期乙醇發酵的產物為底物合成酯類物質,因此酯類物質種類和質量濃度迅速增加,尤其乙酸乙酯質量濃度在發酵中期達到了最高,為415.09 μg/100 mL。乙酸乙酯和乳酸乙酯是發酵中期主要的酯類物質,占酯類總含量的72.69%,這也是固態發酵谷物醋的特點。雖然乙醇在酯類物質合成過程中會被消耗,但是其含量卻相對穩定,質量濃度為179.3~194.2 μg/100 mL,其原因可能是醋缸下層處在痕量氧的環境,酵母繼續進行厭氧發酵產生乙醇,促進了乙醇的不斷生成。此外,隨著發酵時間的延長,環境微生物逐漸富集并代謝產生的酸類物質隨之增加,其中苯甲酸的質量濃度由初期1.63 μg/100 mL增加到35.25 μg/100 mL;乙酸的質量濃度由初期34.60 μg/100 mL增加到107.71 μg/100 mL。

醋酸發酵進入中后期時,共鑒定出38種揮發性風味物質。初期及中后期共有的揮發性風味物質有20種;中期及中后期共有的揮發性風味物質有25種。(-)-2,3-丁二醇、乙酸己酯、辛酸乙酯、壬酸乙酯、鄰苯二甲酸酯、壬酸、3-乙酰基-2-丁酮、糠醛和2-甲氧基-4-甲基苯酚共九種揮發性風味物質從發酵中后期才開始被檢測到。乙酸丙酯、乳酸乙酯、辛酸乙酯、十四酸乙酯和棕櫚酸乙酯的含量都在發酵中后期達到最高值,之后開始下降。在該階段,酯類物質繼續累積,以乙酸乙酯、醋酸苯乙酯、乳酸乙酯和辛酸乙酯為主,占酯類總含量的84.65%。乙酸由中期的107.71 μg/100 mL迅速增加到623.94 μg/100 mL,發酵中后期是乙酸大量累積的重要階段。

醋酸發酵到達末期后,共鑒定出52種揮發性風味物質。6-甲基庚醇、丙酸乙酯、醋酸乙烯酯、乙酸戊酯、異丁酸、戊酸、庚酸、癸酸、2-庚酮、3-乙酰基-2-丁酮、2-壬酮、苯乙醛、十二醛、2-甲氧基-4-乙基苯酚和間甲酚都在末期開始累積。發酵末期主要的酯類化合物與發酵中后期類似,但是增加了多種微量酯類,而不同的酯類之間經常會產生協同效應,從而對紅曲醋的獨特風味產生影響。苯乙醇是發酵末期主要的醇類物質,質量濃度達到641.23 μg/100 mL。苯乙醇主要是苯丙氨酸經Strecker降解產生醛后還原生成的,具有類似玫瑰的香味,促使紅曲米醋的風味更加香醇。乙酸到發酵末期時累積速度變緩,由中后期的623.94 μg/100 mL增加到末期的656.14 μg/100 mL。苯甲醛占醛類總含量的93.38%,是發酵末期主要的醛類化合物。此外,四甲基吡嗪在末期質量濃度最高,達87.51 μg/100 mL,其由微生物發酵或Maillard反應和Strecker降解產生的氨基酮經縮合反應而成,是重要的保健功能因子。

2.3 紅曲米醋醋酸發酵階段特征性組分識別與分析

2.3.1 基于PCA和聚類分析對紅曲米醋醋酸發酵階段的區分

PCA可以將多指標問題轉化為較少的綜合指標,根據PC因子在不同樣本中的貢獻率評價樣本之間的規律性和差異性。如圖3所示,對發酵過程中的紅曲米醋樣品進行PCA,共提取出2個PC,累計貢獻率為89.6%,可以較好地反映紅曲米醋中的揮發性成分。PCA可以基本將紅曲米醋醋酸發酵過程分為3個區域,中期和中后期分布在第1象限;末期分布在第3象限;初期分布在第4象限,因此紅曲米醋的不同醋酸發酵時期具有明顯的區域分布特征。

由圖4可以看出,聚類分析將紅曲米醋發酵過程中的樣品分為3 類:第1類為初期;第2類為中期和中后期;第3類為末期。該結果表明在紅曲米醋的醋酸發酵階段,中期和中后期的風味特征較為相似,與初期和末期的風味特征差異較明顯。這也與電子鼻的分析結果一致(圖1)。

圖3 紅曲米醋醋酸發酵階段揮發性風味物質的PCAFig. 3 PCA score plot of volatile components in vinegar prepared with Monascus-fermented rice at different acetic acid fermentation stages

圖4 紅曲米醋醋酸發酵階段揮發性風味物質的聚類分析Fig. 4 Cluster analysis of volatile components in vinegar prepared with Monascus-fermented rice at different acetic acid fermentation stages

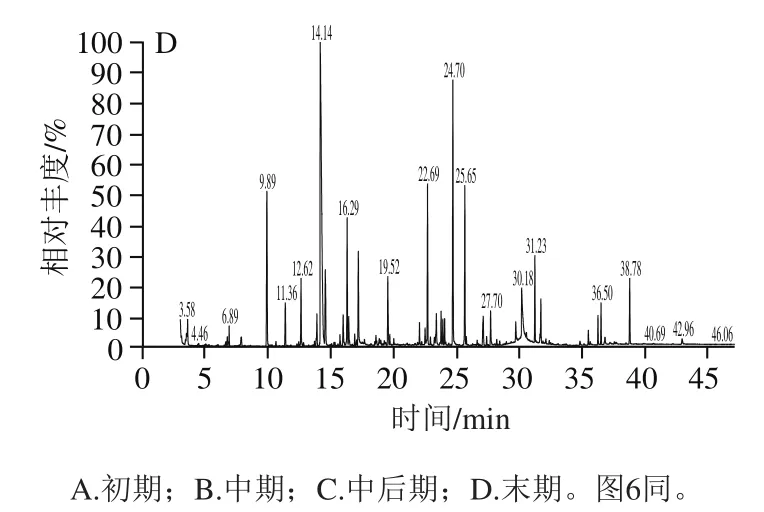

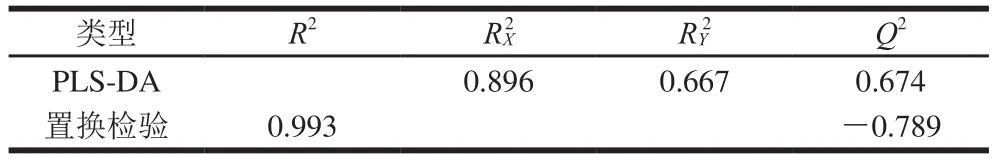

2.3.2 基于PLS-DA對紅曲米醋醋酸發酵階段的區分

表2 紅曲米醋揮發性香氣成分PLS-DA模型分析Table 2 Evaluation of the PLS-DA model for volatile aroma components in vinegar prepared with Monascus-fermented rice

圖5 紅曲米醋醋酸發酵階段揮發性風味物質的PLS-DA因子載荷圖Fig. 5 Loading plot of PLS-DA for volatile components in vinegar prepared with Monascus-fermented rice at different acetic acid fermentation stages

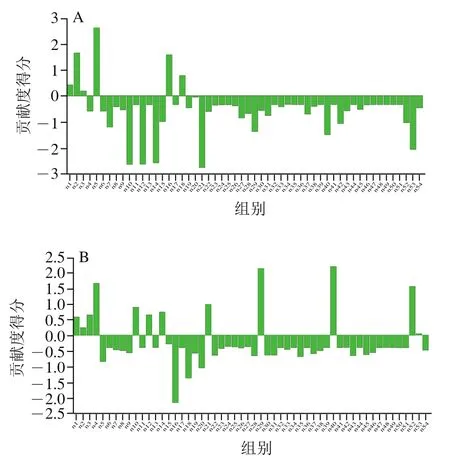

2.3.3 紅曲米醋醋酸發酵階段揮發性風味物質特征性組分的篩選

基于PLS-DA模型結果,進一步分析了不同揮發性風味物質對紅曲米醋醋酸發酵階段風味特征的貢獻度,結果如圖6所示。對醋酸過程風味特征按貢獻度進行排序,醋酸發酵初期為正辛醇(n5)、異丁醇(n2)和戊酸乙酯(n16);醋酸發酵中期為苯甲酸(n40)、棕櫚酸乙酯(n29)、正己醇(n4)、2,4-二叔丁基苯酚(n52)和乳酸乙酯(n21);醋酸發酵中后期為乙酸丙酯(n12)、乳酸乙酯(n21)和乙酸異丁酯(n14);醋酸發酵末期風味特征有貢獻的化合物種類最為豐富,其貢獻度相似,包括6-甲基庚醇(n6)、(+)-2,3-丁二醇(n7)、(-)-2,3-丁二醇(n8)、苯乙醇(n9)、丙酸乙酯(n11)、醋酸乙烯酯(n13)、乙酸異戊酯(n15)、乙酸戊酯(n17)、乙酸己酯(n19)、庚酸乙酯(n20)、壬酸乙酯(n23)、-白氨酸乙酯(n24)、癸酸乙酯(n25)、苯乙酸乙酯(n26)、醋酸苯乙酯(n27)、異丁酸(n32)、異戊酸(n33)、戊酸(n34)、己酸(n35)、庚酸(n36)、辛酸(n37)、壬酸(n38)、癸酸(n39)、2-庚酮(n41)、3-羥基-2-丁酮(n42)、2-壬酮(n44)、糠醛(n45)、苯甲醛(n46)、苯乙醛(n47)、十二醛(n48)、2-甲氧基-4-乙基苯酚(n49)、間甲酚(n50)、2-甲氧基-4-甲基苯酚(n51)和四甲基吡嗪(n54)。

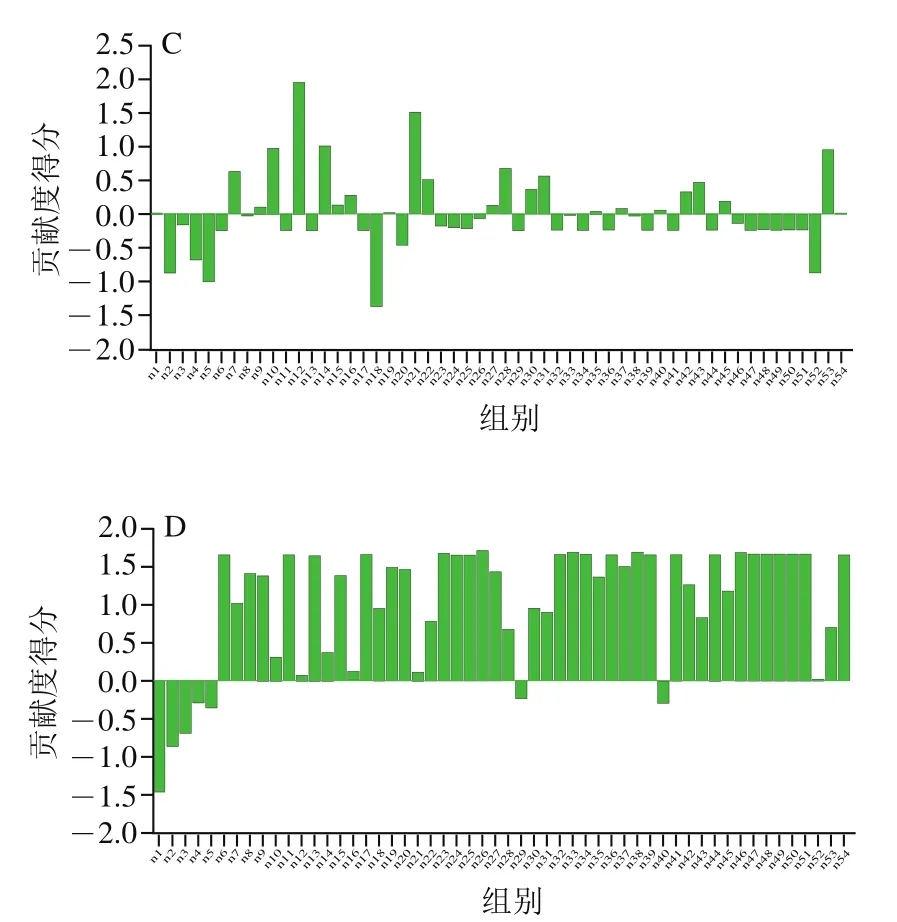

變量重要性投影(variable important for the projection,VIP)可以量化PLS-DA的每個變量對分類的貢獻,VIP值越大的揮發性成分,在不同發酵時期間的差異越顯著,通常以VIP值大于1作為篩選標準。呂旭聰等利用PLS-DA結合VIP值的方法,確定了不同傳統紅曲釀造黃酒的特征性香氣成分。方冠宇等也采用PLS-DA結合VIP值的手段篩選出各揮發性成分對浙江玫瑰醋發酵過程中的特征香氣成分。本研究通過計算VIP值衡量各揮發性風味物質對紅曲米醋醋酸發酵各個時期分類判別的影響強度和解釋能力,從而輔助標志揮發性成分的篩選。如圖7所示,VIP值大于1的揮發性風味物質共15個,包括醇類4種、酯類8種、酸類1種、多酚類1種和內酯類1種,可將這些揮發性風味物質看作區別各個發酵時期的風味屬性。當揮發性風味物質在各個時期有貢獻度且在不同發酵時期間的差異顯著,并與GC-O嗅聞結果一致時,即可認為其為特征揮發性風味。因此,紅曲米醋醋酸發酵初期的揮發性特征組分為正辛醇(n5)、異丁醇(n2)和戊酸乙酯(n16);中期的揮發性特征組分為苯甲酸(n40)、棕櫚酸乙酯(n29)、正己醇(n4)、2,4-二叔丁基苯酚(n52)和乳酸乙酯(n21);中后期的揮發性特征組分為乙酸丙酯(n12)、乳酸乙酯(n21)和乙酸異丁酯(n14);末期的揮發性特征組分為(+)-2,3-丁二醇(n7)和庚酸乙酯(n20)。

圖6 紅曲米醋醋酸發酵階段揮發性風味物質對風味特征的貢獻度分析Fig. 6 Contribution analysis of different volatile components to the flavor characteristics of vinegar prepared with Monascus-fermented rice at different acetic acid fermentation stages

圖7 紅曲米醋醋酸發酵階段揮發性風味物質的VIP得分圖Fig. 7 VIP values of volatile components in vinegar prepared with Monascus-fermented rice at different acetic acid fermentation stages

2.3.4 紅曲米醋醋酸發酵階段揮發性風味物質特征性組分分析

在紅曲米醋醋酸發酵初期,正辛醇(n5)、異丁醇(n2)和戊酸乙酯(n16)為揮發性風味的特征組分。米醋在發酵過程中,各個階段并非完全獨立,因此在醋酸發酵初期,還存在糖酒化發酵進程,因而醇類物質對醋酸發酵初期風味的影響較大。鮮有報道正辛醇作為米醋特征性風味組分,但鄭翠銀的研究結果顯示,紅曲酒甜、醇、厚的風味特點與正辛醇具有較大正相關性,表明正辛醇與紅曲的加入緊密相關。異丁醇略帶酸臭味,廣泛存在于乙醇發酵過程。在醋酸發酵初期,產酸微生物還未成為優勢菌群,因此糖酒化發酵過程微生物代謝產生的異丁醇對風味貢獻較大。戊酸乙酯呈花香味,多在酒類發酵制品中被檢測出對風味影響較大。

在紅曲米醋醋酸發酵中期,苯甲酸(n40)、棕櫚酸乙酯(n29)、正己醇(n4)、2,4-二叔丁基苯酚(n52)和乳酸乙酯(n21)為揮發性風味的特征組分。苯甲酸具有明顯的酸味,其前體物質主要有苯乙酸、苯乙醇和苯甲醛等。Imhof等的研究發現,苯甲醛是形成苯甲酸的前體物質之一,易在空氣中自動氧化為苯甲酸。與其他發酵階段相比,在紅曲米醋醋酸發酵中期的苯甲醛含量最低,但苯甲酸的含量最高,這是由于翻醅過程中引入更多的空氣從而促進前期積累的苯甲醛氧化,形成苯甲酸。棕櫚酸乙酯具有奶油香和果香。胡鈞亮在對不同紅曲酒的風味特征研究時發現,棕櫚酸乙酯是不同紅曲酒中共有的揮發性成分,推測棕櫚酸乙酯在紅曲發酵制品中貢獻關鍵香氣。正己醇具有松香、花香和青草香。謝翔等研究發現,乳酸菌在發酵過程中代謝產生的正己醇對香氣貢獻度大。紅曲米醋的發酵屬于混菌發酵,以醋酸菌和乳酸菌等為主,因此正己醇也展示出了對香氣的貢獻。目前,雖然關于2,4-二叔丁基酚的風味來源還不清楚,但2,4-二叔丁基酚在酒和醋中被廣泛檢測到。乳酸乙酯是一種具有水果香氣的酯類物質,本實驗室前期研究結果顯示,乳酸在醋酸發酵中期和中后期含量較高,因此易與發酵中積累的乙醇結合形成乳酸乙酯。鄭翠銀的研究也發現,乳酸乙酯是紅曲酒中有較大貢獻的風味化合物。

在紅曲米醋醋酸發酵中后期,乙酸丙酯(n12)、乳酸乙酯(n21)和乙酸異丁酯(n14)為揮發性風味特征組分。乙酸丙酯具有奶酪香氣和水果香氣,在酸性條件下由醋酸發酵過程積累的大量乙酸和正丙醇通過酯化反應形成。Liang Jingjing等在山西老陳醋中也鑒定出乙酸丙酯對風味具有重要影響。乳酸乙酯同樣在紅曲米醋發酵中后期對風味有貢獻。乙酸異丁酯具有較柔和的水果酯香,蔣雅君等在液態發酵紅曲醋也鑒定出該成分為主要的香氣物質,推測乙酸異丁酯是紅曲醋的特征性風味成分。

在紅曲米醋醋酸發酵末期,(+)-2,3-丁二醇(n7)和庚酸乙酯(n20)為揮發性風味的特征組分。(+)-2,3-丁二醇具有甜味、奶油和黃油味。Jiang Yajun等發現2,3-丁二酮是液態紅曲米醋中的主要風味成分。2,3-丁二醇是乙偶姻的還原形式,并可與2,3-丁二酮三者之間相互轉化。(+)-2,3-丁二醇在多種醋中被鑒定出具有風味活性。袁仲在山西降脂醋中檢測到(+)-2,3-丁二醇為主要的香氣成分。黃丹等發現2,3-丁二醇對四川麩醋的總體風味具有重要影響。許女等在山西老陳醋中發現(+)-2,3-丁二醇對醋風味有重要貢獻。庚酸乙酯具有花香,鄭翠銀在對紅曲黃酒特征風味的分析時發現,庚酸乙酯是不同類型紅曲黃酒中共同具有的特征風味物質,推測庚酸乙酯作為特征性風味組分與加入紅曲相關。因此,在紅曲米醋醋酸發酵末期,(+)-2,3-丁二醇提供了紅曲米醋的主體酸味,而庚酸乙酯提供了紅曲米醋的特有風味。

3 結 論

通過現代風味檢測技術共鑒定出紅曲米醋醋酸發酵過程中揮發性風味物質54種 ,并基于多元統計學方法篩選得到醋酸發酵早期的揮發性特征組分為正辛醇、異丁醇和戊酸乙酯;中期的揮發性特征組分為苯甲酸、棕櫚酸乙酯、正己醇、2,4-二叔丁基苯酚和乳酸乙酯;中后期的揮發性特征組分為乙酸丙酯、乳酸乙酯和乙酸異丁酯;末期的揮發性特征組分為(+)-2,3-丁二醇和庚酸乙酯。本研究結果闡明了紅曲米醋醋酸發酵過程中揮發性風味的特征組分,為紅曲米醋在釀造階段的鑒定和感官評價提供指導,同時為紅曲米醋發酵定向調控提供基礎。目前本課題組正進一步研究紅曲米醋揮發性風味的特征組分與微生物群落之間的相關性,為紅曲米醋中功能性微生物的分離篩選提供研究基礎。