廢塑料循環或將成為白色污染“終結者”

李超

(中國石化經濟技術研究院有限公司,北京 100029)

1 廢塑循環漸成全球治理白色污染主要方案

1.1 主要國家政府紛紛出臺政策促進塑料循環

解決廢棄塑料造成的白色污染是全世界絕大多數國家出臺塑料治理相關政策的初衷。目前國際上應對措施主要包括限制或禁止使用難回收的塑料制品、鼓勵塑料循環處理、使用可降解塑料替代等方法,如圖1所示[1-6],其中加強塑料循環再生是國際主流趨勢[7]。

圖1 全球治理白色污染主要路徑

提升塑料回收比例是發達國家首選。防止廢棄塑料進入環境的關鍵步驟是廢棄塑料易回收和優化廢舊塑料處理方案。與高速發展的塑料生產行業不同,全球塑料回收再生行業發展相對較為緩慢且地區差異明顯。總體來說,歐洲、日本等發達經濟體在國家層面的政策推動下建立了較為完善的回收體系,因此塑料回收行業發展較快且水平相對較高;而且相對于其他白色污染治理方法,發達國家更傾向于采用塑料循環再生。而工業化程度較差的發展中經濟體廢棄塑料循環水平極低,大部分塑料垃圾無法正確處理,民眾也缺乏相應的環保意識。因此各國紛紛出臺相關政策以規劃未來塑料循環發展目標,意在提升塑料回收再生的比例。歐盟已從2021年1月1日起對其成員國針對非可回收塑料施行征收“塑料包裝稅”,同時禁止包含發泡聚苯乙烯等10種一次性塑料產品進入歐洲市場;到2025年,歐盟將使用更多的可回收包裝材料。當前受疫情對國家經濟嚴重沖擊影響,歐洲對于征稅的態度刻不容緩,英國已于2022年4月宣布“碳包裝稅”計劃,對于英國生產以及進口的塑料包裝中再生塑料的含量做出規定,如果其成分中再生塑料的含量低于30%,需按200英鎊/噸的稅額繳納,這將極大程度地沖擊我國再生料市場。當前我國塑料原料消費量在1億噸以上,預計2030年至少可達到1.5億噸;考慮到包裝約占塑料總消費的40%,粗略測算2030年我國出口歐盟的塑料包裝將達到260萬噸,相應將被征收包裝稅20.7億歐元。在“包裝稅”的催化下,未來在塑料制品中添加再生料以保證我國企業利潤的做法將不可避免。

我國向來注重白色污染治理,尤其重視塑料回收。2020年1月19日,國家發展改革委、生態環境部聯合公布《關于進一步加強塑料污染治理的意見》,提出了明確的三步走目標。該意見的推出對推廣生物降解塑料具有里程碑意義。各省市區陸續出臺相關落地政策,積極推廣替代產品,規范塑料廢棄物回收利用,建立健全塑料制品生產、流通、使用、回收處置等環節的管理制度,對有力有序有效治理塑料污染意義重大。2021年發改委、環境部印發的《十四五”塑料污染治理行動方案》提出,到2025年,塑料制品生產、流通、消費、回收利用、末端處置全鏈條治理成效將更加顯著,白色污染將得到有效遏制。屆時在源頭減量方面,商品零售、電子商務、外賣、快遞、住宿等重點領域不合理使用一次性塑料制品的現象將大幅減少;電商快件基本實現不再二次包裝;可循環快遞包裝應用規模也將達到1 000萬個。在回收處置方面,到2025年地級及以上城市將因地制宜基本建立生活垃圾分類投放、收集、運輸、處理系統,塑料廢棄物收集轉運效率會大幅提高;全國城鎮生活垃圾焚燒處理能力達到80萬噸/日左右,塑料垃圾直接填埋量大幅減少;農膜回收率達到85%,全國地膜殘留量實現零增長。在垃圾清理方面,重點水域、重點旅游景區、農村地區的歷史遺留露天塑料垃圾基本清零;塑料垃圾向自然環境泄漏現象得到有效控制。雖然我國政府曾規定禁止塑料煉油(土法煉油),但2021年工信部《“十四五“工業綠色發展規劃》明確支持廢塑料化學循環利用,未來我國廢塑料物理—化學回收將迎來較大發展。

1.2 全產業鏈巨頭公司積極參與廢塑循環治理

塑料的白色污染治理需要全產業鏈共同行動,任何一端的缺失都將導致治理成本大幅提升,且無法達到預期效果。

塑料生產的上游公司中,德國巴斯夫從源頭加大可回收產品研發。巴斯夫早在2019年就已開始其“化學循環”項目,首次使用從廢棄塑料中提取的熱解油作原料并生產出汽車塑料配件、藥品包裝、奶酪密封包裝以及斷路器等原型產品。

埃克森美孚則專注發展化學循環及易回收設計。該公司已與化學循環領域的領先者Plastic Energy公司開展合作項目,計劃采用化學循環的方法回收消費后的廢棄塑料,用于生產符合原生質量認證的循環聚合物。該項目初期的塑料廢棄物年處理能力為2.5萬噸,計劃在不久的將來擴大到3.3萬噸,并有望成為歐洲規模最大的塑料廢棄物化學回收項目之一,預計于2023年初投入運營。同時,埃克森美孚與Agilyx公司合資成立了Cyclyx International,該合資公司正在開發聚合和預處理塑料廢棄物系統,以滿足回收產業不斷增長的需求。Cyclyx致力于填補目前廢棄物公司與回收公司之間的“缺失環節”,進而實現規模化回收。

塑料應用的下游公司中,全球主流制品企業積極響應塑料綠色發展,開始使用再生料為主的塑料制品。寶潔公司由回收材料制造的海飛絲洗發水瓶已在法國出售,并在其他國家啟動了類似項目;公司承諾在2030年將塑料包裝中的石油基塑料新料用量減少50%。可口可樂公司計劃在2030年,包裝原料中再生材料的平均使用比例能夠達到50%。

按照2030年主流制品企業產品包裝中可再生塑料比例達到50%計算,預計將需要近300萬噸再生塑料。全球主流塑料制品企業治理白色污染動向見表1。

表1 主流塑料制品企業治理白色污染動向

2 廢塑循環發展前景廣闊

2.1 應用范圍更廣泛

近年來國內生物可降解塑料發展迅猛,規劃產能甚至高達2 000萬噸/年以上,大有取代傳統塑料之勢,但其應用范圍極其有限。目前政策《關于進一步加強塑料污染治理的意見》中,僅要求包裝中的快遞、外賣、一次性塑料袋、酒店用品及農用地膜使用可降解塑料,因這些領域再生成本較高而難以推廣。將制品降解經濟上更合理,但更廣泛的其他塑料應用領域并未要求使用可降解塑料,主要原因是塑料性能要求嚴格,而可降解塑料的性能并不能滿足各項應用。因此,其他領域的塑料無法用可降解塑料替代,只能以回收為主。目前我國主要以物理回收為主,化學回收尚未商業化,如圖2所示。

圖2 可降解塑料和塑料回收再生應用范圍

2.2 更利于碳中和

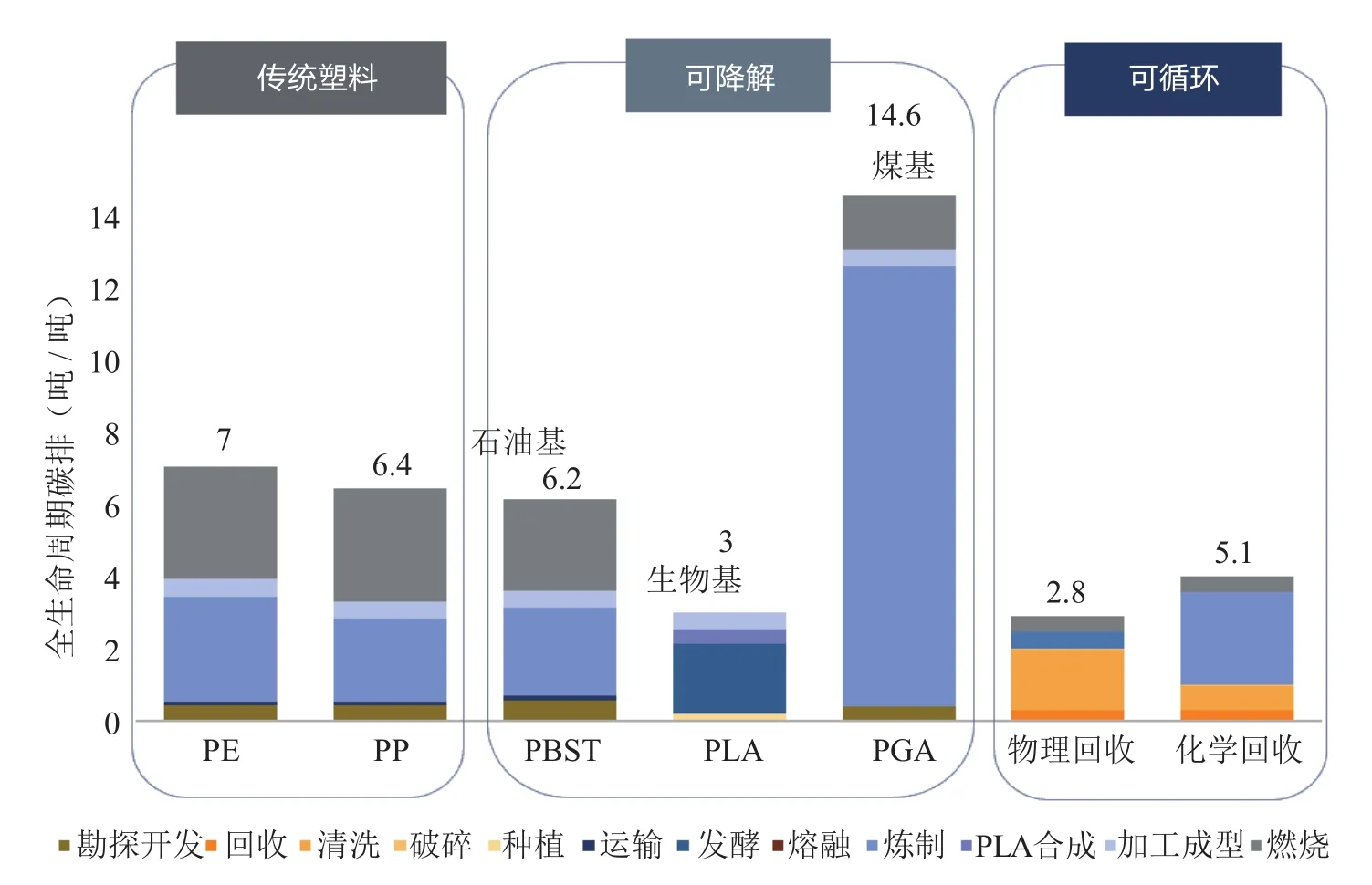

廢舊塑料如果不進行回收,會被燃燒或者經過漫長的時間降解為二氧化碳等物質。如果將塑料回收做成塑料制品,在塑料的全生命周期中,會減少二氧化碳的排放。物理回收一噸塑料全生命周期減排4噸左右,化學回收一噸塑料全生命周期減排2噸左右。而生物可降解塑料的工作原理是在堆肥條件下最終變為二氧化碳和水,雖然解決了塑料白色污染問題,但又產生了二氧化碳,并不是理想的解決方案。目前僅生物基可降解塑料碳排放較低,每噸可降解塑料約排放3噸二氧化碳。因此綜合來看,廢塑料循環更利于碳中和,如圖3所示。

圖3 不同處理路線塑料全生命周期碳排放

3 廢塑循環大發展需解決關鍵問題

3.1 回收系統復雜、回收量增長緩慢

目前廢塑料終端收集主要依靠基層數十萬“回收大軍”,而且需要經過層層回收商才能到最終回收企業。這些回收企業難免有散、亂、污的特點,如圖4所示,在我國多年的環保壓力下,眾多企業紛紛關閉或轉移至東南亞。

圖4 廢塑料回收流程

同時近年來我國新建塑料產能增長迅猛,新料價格低廉,眾多因素擠壓再生料市場空間。我國近年廢塑料回收量在1 800萬噸上下波動,如圖5所示,但廢塑料產生量卻與日俱增。

圖5 近年我國廢塑料回收情況

因此,廢塑料循環回收產業呼吁龍頭企業的出現,將塑料回收工作系統化、深入化、正規化,從而更加有效的治理白色污染。

3.2 全國居民垃圾分類投放意識淡薄

雖然我國多地已經推行了垃圾分類制度,但效果并不明顯。加強居民教育至關重要,需要從公民幼兒園起進行相關教育。只有前期分類做的越充分、后期全社會處理成本才會越低,在這方面,日本是一個很好的榜樣。

3.3 易回收設計產品成本過高難推廣

塑料制品易回收設計注:易回收設計包括使用單一材質而非復合材料,商標使用水性油墨和使用激光雕刻等。可以有效緩解白色污染,比如使用同一種類不同牌號的茂金屬聚乙烯替換不同種類復合塑料制品,使用水性油墨、激光雕刻等減少印刷污染。但種種措施成本較高,抑制了回收率的提升。需加大研發,降低相關技術成本。

4 加大廢塑循環政策建議

4.1 加大龍頭企業培育

鑒于目前市場參與主體多為小微企業,操作不規范,容易造成二次污染,國家應大力鼓勵培育化學循環龍頭企業,如中國石化、中國石油等具有較強的煉化能力和化學循環開發技術的塑料生產巨頭,應從政策層面給予扶持,同時將環衛集團、市政集團的廢塑料資源向其傾斜。

4.2 加大全產業鏈減稅

廢塑料循環是一個從廢塑料收集、分揀清洗、物理/化學處理、再到加工為再生塑料的全產業流程。因各環節專業差異巨大,多為不同企業處理。因此每一步驟都應享受稅收優惠政策,而并非只有廢塑料收集企業享受減稅利好。

4.3 將減碳額歸屬廢塑料循環企業

塑料回收全產業鏈的活動也是增碳過程,但從塑料全生命周期計算是減碳過程。目前塑料回收行業利潤微薄,因此,需將減碳額算作回收企業減碳額,從而激發其回收動力,進而提升全國回收率。建議將減碳額向對塑料循環貢獻最大的收集、分揀清洗和物理/化學回收企業傾斜,其次是再生料加工企業,建議減碳額分配比例為3∶3∶3∶1。