仇英名下兩本《換茶圖》小考

羊硯云

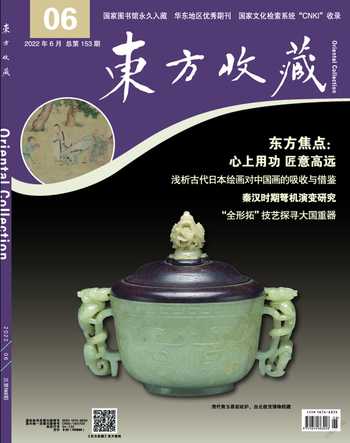

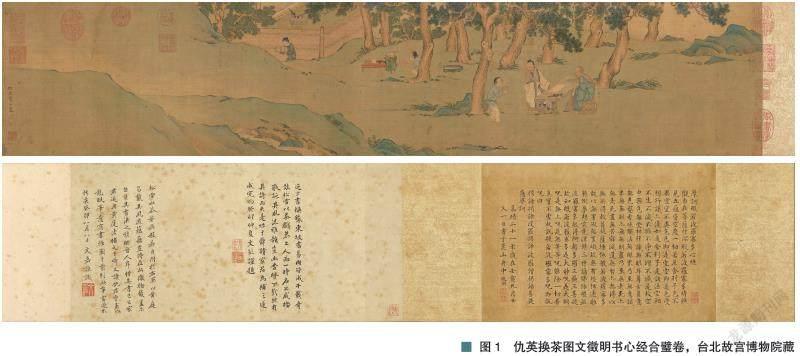

仇英作為“明四家”之一,在其從漆工轉(zhuǎn)為畫家的過程中,除自身的天分與努力外,還與他跟當(dāng)時(shí)一些重要的大藏家、大畫家交往密切,獲得賞識(shí)、授業(yè)、贊助有關(guān)。其中,最重要的三位贊助人是蘇州的陳官、昆山的周鳳來以及嘉興的項(xiàng)元汴。仇英在與藏家的交往中,或館餼其家,或訂制作畫。現(xiàn)存仇英名下的兩幅《換茶圖》,可稱雙胞胎,據(jù)傳即為周鳳來所作。一幅定名為《仇英換茶圖文徵明書心經(jīng)合璧卷》(圖1),現(xiàn)藏臺(tái)北故宮博物院;另一幅定名為《趙孟頫寫經(jīng)換茶圖》卷(圖2),現(xiàn)藏美國克利夫蘭藝術(shù)博物館(以下均簡稱《換茶圖》)。兩幅作品均是仇英作畫,文徵明書《心經(jīng)》,且畫面內(nèi)容、構(gòu)圖和設(shè)色幾乎一致;卷后文彭與文嘉的題跋也相同;畫心部分,則為一絹本、一紙本。根據(jù)書畫創(chuàng)作規(guī)律,一般而言,雙胞案中最多一種為真,此兩卷中是否存在真跡,或者全為偽作,尚有待進(jìn)一步的討論分析。

一、《換茶圖》基本信息及前人研究概述

兩幅《換茶圖》的畫心均為小青綠設(shè)色,繪一名文士與一名僧人對(duì)坐松下石桌兩旁,石桌上有卷冊(cè)、硯臺(tái)、水注等。白袍文士手持毛筆正欲展卷書寫,一童子手捧竹篋而來,文士轉(zhuǎn)頭而對(duì),僧人亦含笑注目。不遠(yuǎn)處另一童子正烹水煎茶,爐案上放置盞、碟等器皿。松林邊緣由一圈竹籬笆隔開建筑物,另一童子手捧一套書卷向遠(yuǎn)處走去。

畫心后面有金粟山藏經(jīng)紙書寫的《心經(jīng)》,落款“嘉靖二十一年(1542)歲在壬寅,九月廿又一日書于昆山舟中,徵明”。臺(tái)北故宮博物院藏本畫心左下有“仇英實(shí)父制”窮款,下鈐“十州”葫蘆印與“仇英之印”小方印,金粟箋上鈐 “停云”白文印與“徵明”聯(lián)珠印;克利夫蘭藝術(shù)博物館藏本無此諸印及仇英款識(shí),且畫心被裁割過。

臺(tái)北故宮博物院藏本,拖尾有文徵明長子文彭楷書題跋:“逸少書換鵝,東坡書易肉,皆成千古奇談。松雪以茶戲恭上人,而一時(shí)名公咸播歌詠。其風(fēng)流雅韻,豈出昔賢下哉。然有其詩而失是經(jīng),于舜請(qǐng)家君為補(bǔ)之,遂成完物。癸卯(1543)仲夏,文彭謹(jǐn)題”。鈐“文彭”“文壽承氏”二印。

文彭題跋之后有文徵明次子文嘉題跋:“松雪以茶葉換般若,自附于右軍以黃庭易鵝,其風(fēng)流蘊(yùn)藉,豈特在此微物哉。蓋亦自負(fù)其書法之能繼晉人耳。惜其書已亡,家君遂用黃庭法補(bǔ)之,于舜又請(qǐng)仇君實(shí)甫以龍眠筆意寫書經(jīng)圖于前,則此事遂不朽矣。癸卯八月八日,文嘉謹(jǐn)識(shí)。”鈐“文嘉”印。此外,畫幅及拖尾還有“乾隆御覽之寶”“石渠寶笈”“三希堂精鑒璽”等清內(nèi)府收藏印。

目前僅見《秘殿珠林石渠寶笈匯編》中有關(guān)于臺(tái)北故宮博物院藏本(以下簡稱石渠本)的著錄:“二幅畫幅,縱六寸五分,橫三尺三寸。設(shè)色,畫松林、竹籬。松雪據(jù)石幾作書,恭上人對(duì)坐。后設(shè)茶具、爐案。侍童三……”

克利夫蘭藝術(shù)博物館藏本(以下簡稱王世懋本)的不同之處,在于拖尾后多了明代王世懋及清代費(fèi)念慈的題跋。此外,王世懋本還蓋有清代宋犖、當(dāng)代藏家翁萬戈等人的鑒藏印。

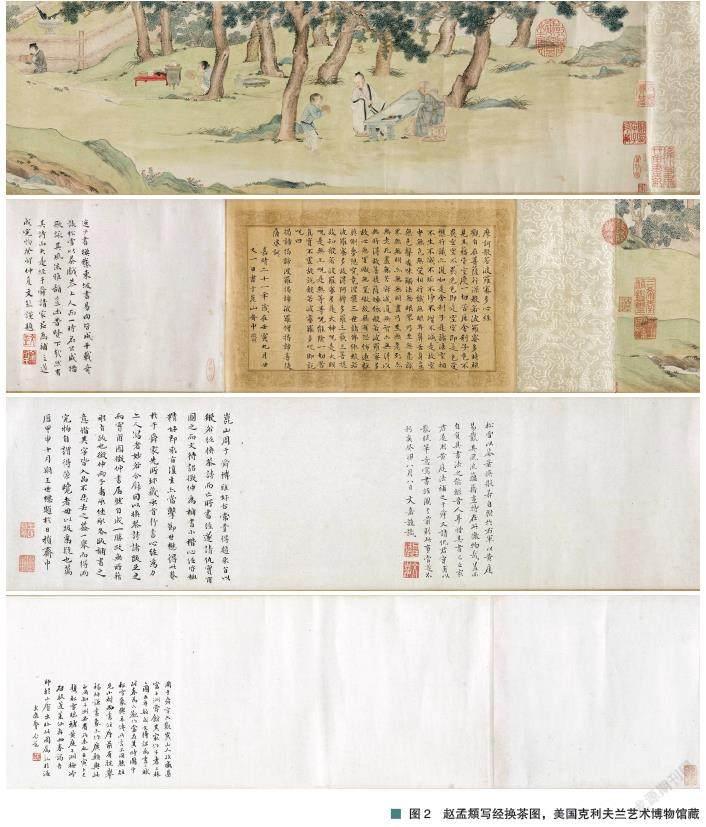

由上可知,兩卷《換茶圖》畫面中文士為趙孟頫,僧人為元代臨濟(jì)宗高僧中峰明本。中峰明本素有以茶參禪的禪風(fēng),從之者如云,趙孟頫寓居湖州時(shí),曾與中峰明本有過交往,留下以“中峰和尚老師侍者”為上款的信函多達(dá)二十多件。而趙孟頫寫《心經(jīng)》換茶的典故也是有跡可循,遼寧省博物館藏有趙孟頫《心經(jīng)》(圖3),該帖落款即為“弟子趙孟頫奉為本師中峰和尚書”,由此可證。

學(xué)界關(guān)于兩卷《換茶圖》的研究尚不充分,多是在談及仇英與其他文人或藏家的交往時(shí)泛泛提起,不做真?zhèn)沃小H缋貭栐凇冻鹩⒑臀尼缑鞯年P(guān)系》一文中,梳理文徵明與仇英聯(lián)合創(chuàng)作的作品時(shí)提及《趙孟頫換茶圖卷》存在的幾個(gè)副本,可見的便有前述的石渠本與王世懋本。李維琨的《明代吳門畫派研究》則只在附錄中提及王世懋本為仇英為周鳳來所作之一。為此,筆者在下文中將兩卷《換茶圖》與現(xiàn)存仇英公認(rèn)真跡作品進(jìn)行對(duì)比,并考證其筆墨、款識(shí)、題跋與收藏印。

二、對(duì)比與考證

本文主要參考《古書畫過眼要錄》《古書畫偽訛考辨》《中國古代書畫鑒定實(shí)錄》《中國古代書畫圖目》等著作,選取用以對(duì)比的仇英真跡有《蓮溪漁隱圖》《滄浪漁笛圖》《赤壁圖》及《玉洞仙源圖》。

1.筆墨

仇英早期繪畫受文徵明影響很大,從畫面來看,《換茶圖》是受其小青綠風(fēng)格影響的典型作品。仇英的小青綠作品往往清新淡雅、溫潤深秀,筆法工整嚴(yán)謹(jǐn)又不失瀟灑意趣,帶有文人畫特色,蘊(yùn)含高雅情趣。對(duì)兩卷《換茶圖》畫面筆墨的對(duì)比考證,筆者主要從樹法、石法及人物畫法三個(gè)方面展開論述。

首先從樹法來看,仇英小青綠真跡畫樹往往簡而生動(dòng)、敷色雅致,先用墨筆勾勒樹干與樹枝,略加皴擦,再用赭石敷染。樹葉往往用墨筆勾出葉脈再填染顏色,層次清晰、有條不紊。如《蓮溪漁隱圖》中的樹法,用筆細(xì)秀生動(dòng),枝干挺立、枝葉繁茂。而王世懋本因畫在紙上,色彩減淡,枝干略顯松散、不夠精神,枝葉畫法則與真跡較為接近;而石渠本的樹葉畫得雜亂無章,缺少層次,板滯不自然,不如王世懋本的前后關(guān)系處理得當(dāng)(圖4)。

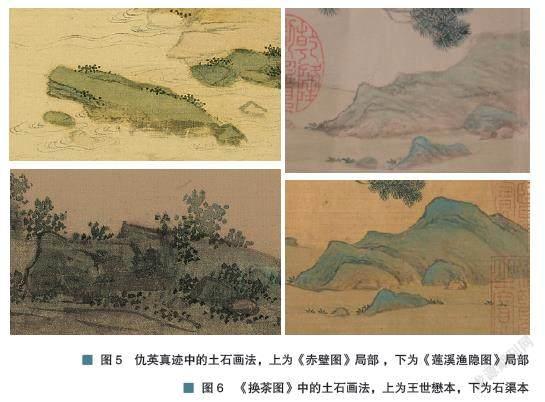

仇英畫石頭時(shí)采用的是寫意筆法,不注重刻意描繪及繁冗皴擦,往往寥寥幾筆勾出輪廓,再用短斫筆法簡單皴擦或不皴,最后用石青烘染上色并點(diǎn)上苔點(diǎn)(圖5)。王世懋本的石頭用淡墨披麻皴較多,寫意意味濃厚,但用筆偏顯軟弱,與地平面相交的地方用淡赭色略染,以表現(xiàn)江南土石。石渠本的土石層次相較王世懋本更為明確,用筆更工,但設(shè)色過于濃艷,不同于仇英其他小青綠山水畫的風(fēng)格(圖6)。

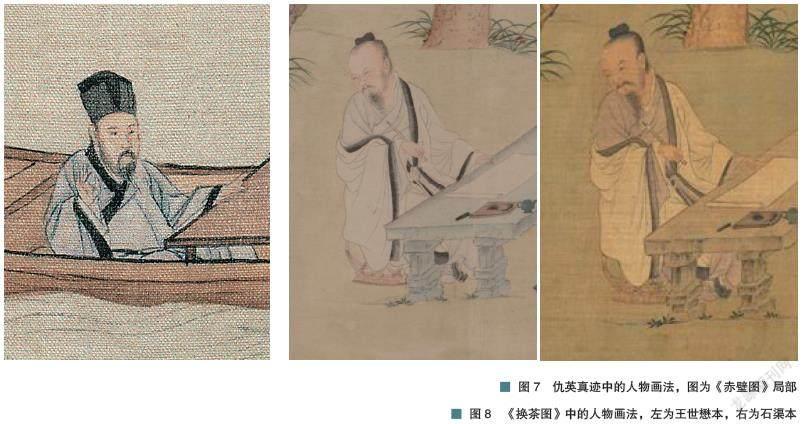

在人物畫法上,仇英繼承李公麟一路的繪畫風(fēng)格,衣紋喜作流暢的鐵線描或蘭葉描。畫面主要人物的開臉往往為方形,臉部線條柔和精細(xì),尤其注重眼睛的刻畫,極具神采(圖7)。兩卷《換茶圖》中對(duì)趙孟頫的刻畫十分類似,人物開臉俱是廣額方臉,衣紋描法流暢。區(qū)別在于王世懋本趙孟頫轉(zhuǎn)頭的神態(tài)更為自然,面龐更具立體感,面容微露笑意,似在期許童子捧來的茶葉(圖8)。

總體就筆墨而言,兩卷《換茶圖》無論在樹法、石法還是人物的刻畫上,與現(xiàn)在公認(rèn)的仇英小青綠真跡皆存在些許差別,王世懋本更為寫意簡率,好于工板濃艷的石渠本,這可能跟此幅創(chuàng)作于紙本之上有關(guān)。

2.款識(shí)

仇英非文人,不擅書法,因此現(xiàn)存的仇英畫作中,往往只落窮款,摹古一路的畫作甚至不落款。窮款的字體篆、隸、楷體都可見,用畫筆寫出。徐邦達(dá)提出,仇英真款中“實(shí)”字中間的“毌”常作“田”字,兩邊出頭的往往是偽款,此說可作一參考。兩卷《換茶圖》只石渠本有落款,王世懋本畫心前后都有裁割痕跡,推測(cè)若有落款也已被一并裁去。對(duì)比《滄浪漁笛圖》《赤壁圖》及《蓮溪漁隱圖》中的“仇英實(shí)父製”五字款,存在著一定的共性:字體都向左欹側(cè)取態(tài),“實(shí)”字中間作“田”而非“毌”,“父”字的捺筆收尾處極為肥厚,“製”字的第二橫比第一橫長出許多。

再看石渠本的“仇英實(shí)父製”,字體平正無欹側(cè),“實(shí)”字中間的“毌”左邊出頭,“父”字的捺筆纖弱無力,“製”字第二橫也未出頭,因此可判定偽款無疑(圖9)。聯(lián)系上文對(duì)石渠本筆墨的分析,筆者認(rèn)為基本可以斷定石渠本是一卷偽作,款是偽添,很可能是一卷“蘇州片”。王世懋本是否為偽跡,還需進(jìn)一步分析。

3.題跋與印章

上文已提到,王世懋本相較石渠本,其中文徵明、文彭、文嘉三人的書法內(nèi)容一致,拖尾多出兩則題跋,來自明代王世懋和清代費(fèi)念慈。

王世懋題識(shí)曰:“昆山周于舜博雅好古,常嘗得趙承旨以般若經(jīng)換茶詩,而亡所書經(jīng)。遂請(qǐng)仇寶甫圖之,而文待詔徵仲為補(bǔ)書小楷心經(jīng),皆極精好……世懋得此卷于于舜家先所珍藏,承旨行書心經(jīng)為力上人寫者妙若合璧,同以換茶詩諸跋足之。而寶甫圖徵仲書,居然自稱一勝,政無所藉承旨跋也。徵仲兩子壽承休承各跋補(bǔ)書之意,惜其字皆入品,不忍去之,蓋一舉得兩完物,自謂得容覽者勿以跋為疑也。”旁鈐“王敬美氏”“墻東居士”二印。

費(fèi)念慈題跋云:“周于舜,字六觀,昆山人,收藏甚富,十洲嘗館其家,作子虛上林二圖,五年始成。文待詔為書二賦,此卷為六觀作,當(dāng)在其時(shí)圖中。松雪象與本傳,所言不同,然往見小楷《尚書注序》,前有提舉楊叔謙畫,象亦作廣顙,與此正同,知十洲必有所本也……”

周于舜(1523—1555),即周鳳來,號(hào)六觀,其父周倫,與文徵明交好。周于舜生平好搜集奇書圖畫及古鼎彝之屬,楷書學(xué)趙孟頫,對(duì)趙孟頫極為推崇。張丑的《清河書畫舫》記載仇英與周于舜的交往:“仇英實(shí)甫,其出甚微……壯歲為昆山周六觀作子虛上林圖卷,長幾五丈,歷年始就……兼有文徵仲小楷相如二賦在后,其家成為三絕。”由王世懋的題跋可知,周六觀曾經(jīng)收藏過趙孟頫的《寫經(jīng)換茶詩》,因此請(qǐng)仇英畫《換茶圖》,并請(qǐng)文徵明補(bǔ)《心經(jīng)》。后來王世懋從周于舜家獲得這卷書畫合璧之作,文彭與文嘉的題跋也不忍去之,一并保留。

王世懋(1536—1588)與周、仇、文生活的年代相近,他說的話本是十分可信的,然而其鈐蓋的兩方印皆偽(圖10、11),所以此跋可判定偽跋無疑,但原本定是經(jīng)過了王世懋的遞藏。畫心最右“周于舜氏”印(圖12)被裁割過,畫心最左相比石渠本也明顯有所缺損,極有可能是作偽者的心虛矯飾之舉。

而從費(fèi)念慈的題跋可知,仇英將趙孟頫畫成廣額方臉的模樣,是仇英館餼周家之時(shí),見到了楊叔謙的趙孟頫畫像,以此作為臨摹底本,有據(jù)可依。繼而也可推測(cè),石渠本與王世懋本雖俱為偽跡,但應(yīng)該是存在仇英與文徵明合作的《換茶圖》底本真跡的,且王世懋本的作偽時(shí)間晚于石渠本。

三、結(jié)論

綜上所述,兩卷《換茶圖》就筆墨而言均為小青綠風(fēng)格,但皆與仇英真跡存在一定差距。王世懋本優(yōu)于石渠本,近文派風(fēng)格,然稍顯軟弱粗率;石渠本筆墨缺少層次,且敷色濃艷,不如王世懋本雅致。從款識(shí)來看,王世懋本無款,有裁割痕跡;石渠本款識(shí)與其他基本公認(rèn)真跡相較,筆法纖弱無力,全非仇英面目,因此可以斷定石渠本是偽作無疑。從題跋和印章來看,王世懋本比石渠本多了明代王世懋與清代費(fèi)念慈的題跋,然王世懋的兩方印章經(jīng)過對(duì)比可確定是偽印,卷首“周于舜氏”印被裁割過,是作偽者矯飾之舉。

明朝嘉萬時(shí)期,經(jīng)濟(jì)上出現(xiàn)了空前繁榮的景象,收藏市場(chǎng)極為活躍,庋藏書畫不僅是當(dāng)時(shí)的消費(fèi)時(shí)尚之一,也成區(qū)分雅俗的標(biāo)桿。士商階層消費(fèi)需求帶動(dòng)了書畫收藏市場(chǎng)的繁榮,同時(shí)也促生了書畫作偽的風(fēng)潮。仇英作為當(dāng)時(shí)有名的工筆畫家,其偽作更是泛濫,因?yàn)檫@類畫風(fēng)最易學(xué),只需下苦功夫即能肖似。筆者推測(cè),此兩卷《換茶圖》很可能是明晚期至清早期蘇州造假行業(yè)的產(chǎn)物,王世懋本帶有文人寫意意味,藝術(shù)水平高于石渠本。