仇英《仙山樓館圖》說(shuō)

褚朔維

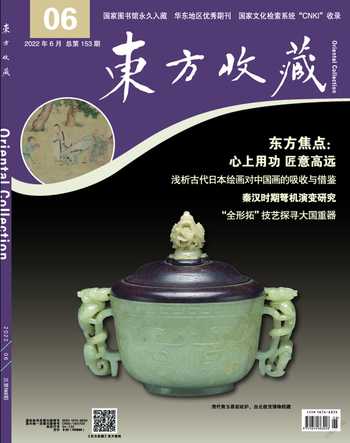

以畫為業(yè),始為職業(yè),而后成為志業(yè),這是一個(gè)畫家的成長(zhǎng)過(guò)程,也是畫事對(duì)其的歷練過(guò)程。當(dāng)一個(gè)畫家不再只為稻糧而愁時(shí),這時(shí)的畫家也就真正有了“志業(yè)”或“事業(yè)”。這里所探討的《仙山樓館圖》,正是出自明正德、嘉靖年間蘇州“吳門畫派”中最重要畫家之一的仇英,乃是一個(gè)成功的職業(yè)畫師從以繪畫為職業(yè)向以畫為志業(yè)轉(zhuǎn)化或飛躍的重要標(biāo)志(圖1)。

仇英的《仙山樓館圖》是一幅頗具特點(diǎn)的山水立軸。畫中的樓館亭臺(tái)、漢白玉石檻石階、小橋涵洞,界畫筆法工細(xì)準(zhǔn)確;圖中人物,雖看似僅只點(diǎn)景,卻無(wú)一不是仇氏獨(dú)有的筆墨線條;草木枝葉,或以當(dāng)時(shí)典型的筆法繪制,卻體現(xiàn)了職業(yè)畫家在技藝上的基本訓(xùn)練。此卷顯著而又值得注意的地方乃其山巒描繪,其皴法獨(dú)特:遠(yuǎn)景山影,只用淡墨平染,不用皴筆;中近景峰巒,僅以中鋒勾巒起巒落,略施淡彩淺墨擦染,幾未見(jiàn)皴筆披露。

仇英大約是在明弘治十一年(1498)出生于江蘇太倉(cāng),太倉(cāng)位于江蘇東南部,東瀕長(zhǎng)江,居姑蘇以東偏北。弘治十年 (1497),也就是我們推算的仇英出生的前一年,朝廷建制太倉(cāng)州。太倉(cāng)也是春秋時(shí)期的古城——“吳王于此置倉(cāng),故名太倉(cāng),又曰東倉(cāng)”①。因太倉(cāng)與吳都姑蘇相距不足百五十里,故而吳王將倉(cāng)稟筑建于此。太倉(cāng)西去未遠(yuǎn)便是姑蘇古城,向東則是長(zhǎng)江江岸,船腳接踵,也是繁盛。仇英幼時(shí)生長(zhǎng)于斯,自然也受到吳都厚重歷史文化的熏陶與歷練。當(dāng)時(shí)年僅十四五歲的仇英就打點(diǎn)行囊,離開(kāi)太倉(cāng),去到姑蘇城。仇英到蘇州后,躋身于姑蘇吳中畫壇時(shí),僅為一個(gè)童稚少年,只是在工坊內(nèi)從事一些油漆雕畫之技的“打工者”,而后經(jīng)過(guò)自己的努力,成為當(dāng)時(shí)最有成就的一代職業(yè)畫家,最終也成為明代最為重要的一代繪畫大家。

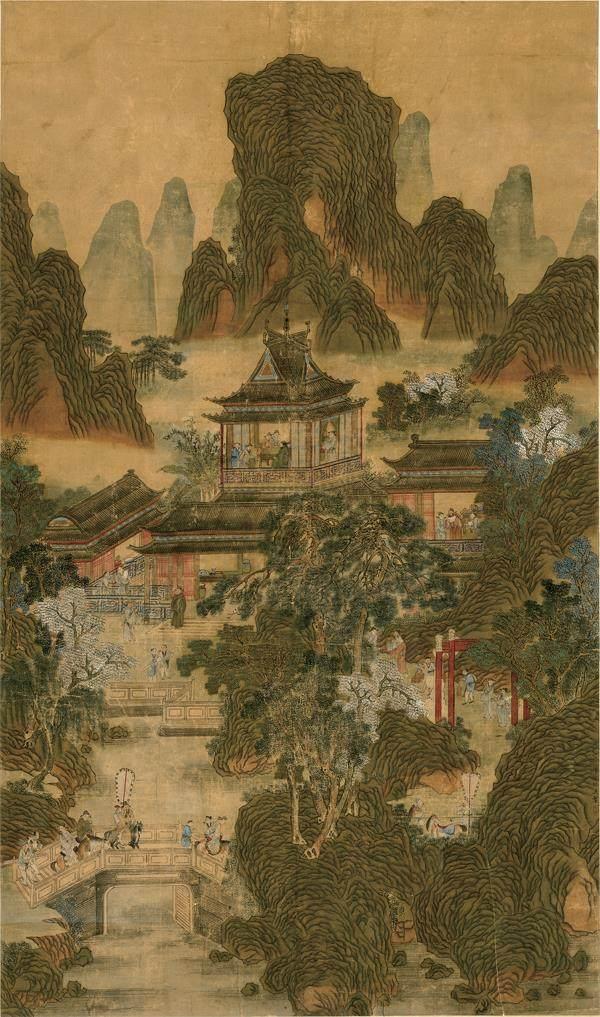

當(dāng)仇英在姑蘇城畫壇上聲名卓著之后,求畫者便絡(luò)繹不絕,而仇英也自當(dāng)持重了許多。不過(guò),這都還是表象。以仇英穩(wěn)重踏實(shí)的性格和對(duì)自己畫藝的要求來(lái)說(shuō),他自然也會(huì)憐惜自己的畫名,這便使他“心師意匠,新新不窮,可謂用志不分,乃凝于神”,他的畫作也就達(dá)到近乎神技的境界。②于此一境界的仇英,事實(shí)上已經(jīng)擺脫既成的繪事窠臼,不斷探尋不同的、新的藝術(shù)可能。在此幅《仙山樓館圖》中,我們發(fā)現(xiàn),仇英以他職業(yè)畫家最為擅長(zhǎng)、最為出色的界畫技藝勾摹出隱于山林水澤之間的樓臺(tái)以及溪水間的小橋(圖2)。

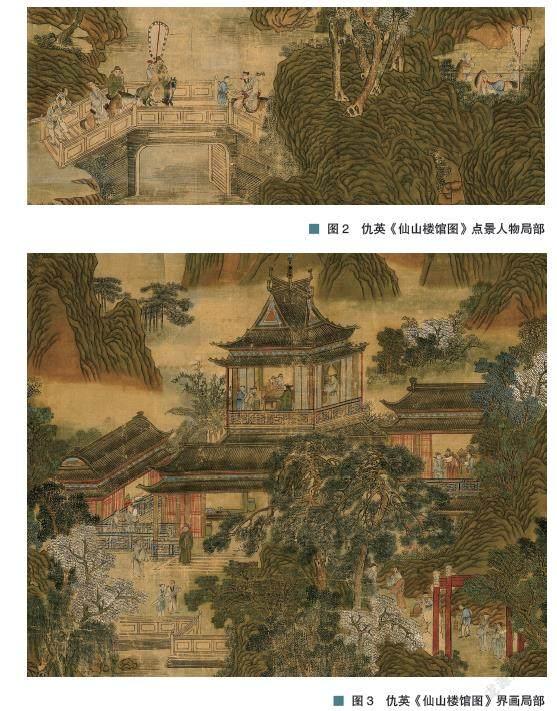

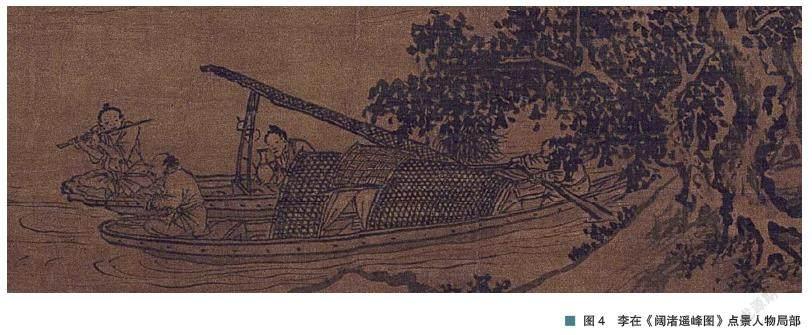

其間,各點(diǎn)景人物、所持物什皆勾畫細(xì)膩(圖3),非一般山水圖卷中只作陪襯;人物之間,尚有惟妙惟肖的馬匹,俊朗健碩,這些都與一般文人山水中僅以簡(jiǎn)筆勾勒形象有著很大的區(qū)別(圖4)。

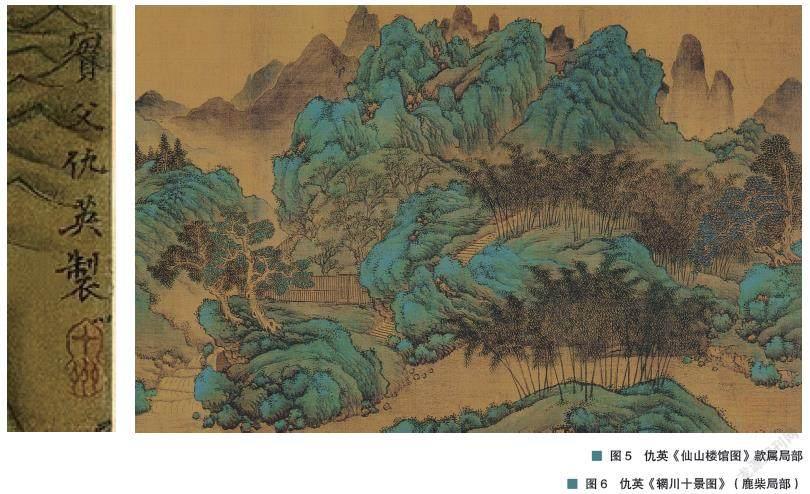

畫史上,仇英歷來(lái)被認(rèn)為與“明四家”中另外三位不同,其畫卷上缺少吳門畫派的那種士人風(fēng)度。這一點(diǎn)或可從兩個(gè)角度來(lái)看:其一,仇英確實(shí)非文人世家出身,其初入畫壇時(shí)僅一漆匠,詩(shī)書均無(wú)。仇英也從不在自己的畫卷上做任何跋序,如此卷中,畫家僅以 “實(shí)父仇英制”作款屬(圖5)。其二,如僅從這個(gè)角度來(lái)看仇英,其作品顯然不足以與文人畫為主的吳門書畫同等看待;但從多個(gè)角度來(lái)看,仇英的作品作為繪畫,或許以畫家高絕的技藝更能夠突出繪畫本身的素質(zhì),而這一特質(zhì)在仇英另一幅手卷《輞川十景圖》中也同樣得到充分的體現(xiàn)。僅其“鹿柴”一段,仇英便以他所獨(dú)具的筆墨將王維輞川詩(shī)意出神入化地鋪陳在畫卷之上,此一功力也確非一般畫事人所能及(圖6)。

唐代詩(shī)人王維(701—761)曾于唐玄宗年間,游于輞川山谷之間,大約于天寶三年(744),于山谷中購(gòu)置一處山莊,建園林于此,名“輞川別業(yè)”。王維晚年居于別業(yè),而此時(shí)輞川山谷還住著另外一位長(zhǎng)于山水詩(shī)的舊熟識(shí)。此人名裴迪(生卒年不詳),職尚書省,致仕后歸隱至輞川。早年間,此裴迪嘗結(jié)交文士,故與王維十分稔熟。此時(shí)同住山谷之中的他們多有往來(lái),于是便有了二人廿首詠輞川的對(duì)詩(shī)。王維的詠輞川廿首詩(shī),各誦輞川一景而成輞川廿景,收為《輞川集》。仇英晚年寫過(guò)一幅《輞川十景卷》,便是各寫王維一首詠輞川詩(shī),其中“鹿柴”一段寫空山古木、寂絕人跡的一處山景,體現(xiàn)著一種空寂幽深的境界:

空山不見(jiàn)人,但聞人語(yǔ)響。

返景入深林,復(fù)照青苔上。

王維詩(shī)中,雖“空山不見(jiàn)人”,卻“但聞人語(yǔ)響”,傳遞一種空谷傳音、愈見(jiàn)其空的意蘊(yùn)。而仇英寫此“鹿柴”,這“但聞人語(yǔ)響”如何以畫寫聲,卻考驗(yàn)構(gòu)思能力。在畫卷中,這一意境被巧妙在一彎潺潺自山中流淌出的溪水中。遠(yuǎn)近山巒處,青綠皴染;幾叢墨竹,也流露人煙的氣息。

總結(jié)起來(lái),此卷《仙山樓館圖》立軸是仇英在藝術(shù)探索過(guò)程中一次難得的嘗試。但凡有所成就的畫家,無(wú)不需要在長(zhǎng)期創(chuàng)作的經(jīng)歷中不斷探索新的創(chuàng)作可能,以新的手法、筆墨探索更深藝術(shù)表現(xiàn)的可能。此古今皆然。

注釋:

①(明)桑悅.太倉(cāng)州志[M].揚(yáng)州:廣陵書社,2013.

②顧復(fù).平生壯觀(卷十)[M].上海:上海古籍出版社,2011.