摹古與泥古:今人畫家的選擇

褚朔維 / 文

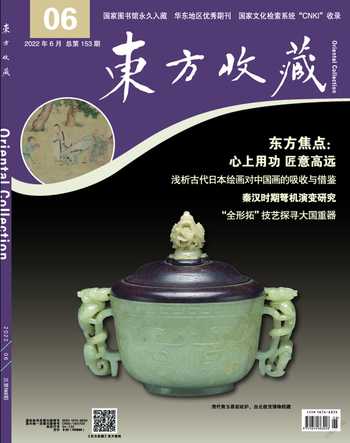

在“明四家”中,仇英曾與唐寅同為明初三大家之一周臣的學生。周臣(1460—1535),字舜卿,號東村,擅人物山水,筆墨嚴整工細。其所畫人物,古貌奇姿、綿密蕭散。現藏美國克利夫蘭藝術博物館的《流氓圖卷》,繪流民十二人,各具意態,筆法上也是各技紛呈,充分展現了畫家“非院體之院體畫”的描摹功力。其中右起第十人,赤足,手執一物,左肩右斜一陶瓶,襤褸衣衫剛好遮蔽極小部分身體(圖1)。

此圖筆力遒勁,顯現肌肉健碩、骨骼勁峭。只見人物腰身微曲,以數道曲筆凸顯人物饑腸狀態,顯流民之窘狀。人物面部表情描繪生動活現、筆觸果斷,無任何拖泥帶水的痕跡,直追唐人釋道人物圖,足見東村描摹人物的功力。而周臣以其深厚的人物造型能力,訓練教授出來的后學自然亦非等閑者流。

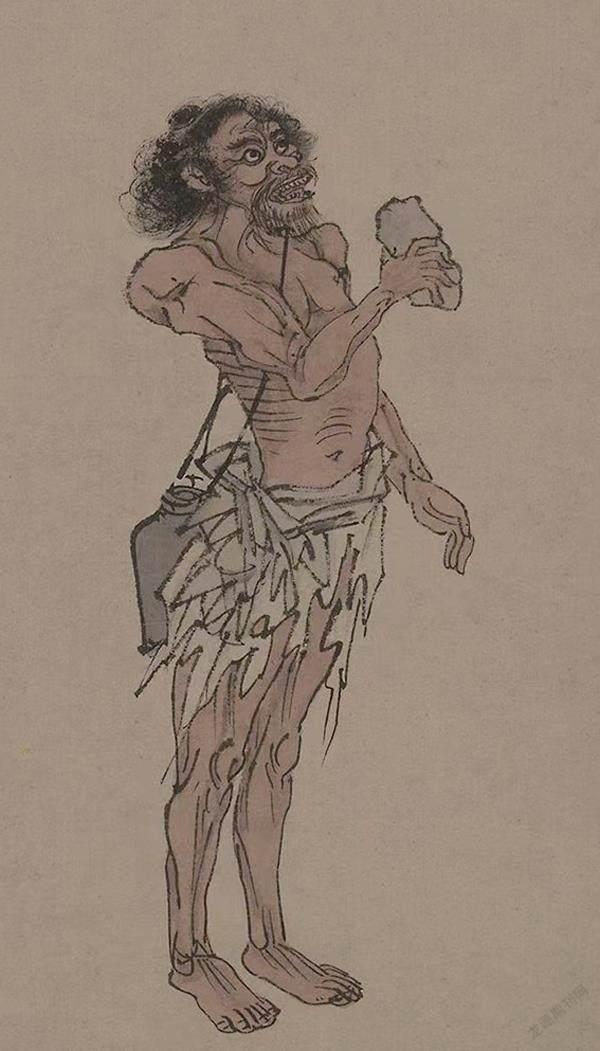

其后學中,仇英當是成就最為卓著者之一。其跟從周臣習畫,受教最得益者,便是人物畫之技法。仇英最初從家鄉來到姑蘇城時,曾受吳中大家文徵明賞識,得多番提攜。文徵明甚至曾有意延請仇英為其《湘君湘夫人圖》卷中人物著色,只是對其著色效果不甚滿意,于是才親力為之。及至多年之后,仇英自作一卷人物圖《宓妃出水圖》(圖2),堪與文徵明《湘君湘夫人圖》相媲美。

仇英此卷《宓妃出水圖》,寫魏曹植子建(192—232)一日與眾出游,行至洛水邊,偶遇洛水女神宓妃。曹植子建歸去,記《洛神賦》一篇,傳百世。文中寫曹植子建初遇宓妃,為其神仙氣韻所感:

翩若驚鴻,婉若游龍。

榮曜秋菊,華茂春松。

髣髴兮若輕云之蔽月,

飄飖兮若流風之回雪。

遠而望之,皎若太陽升朝霞;

迫而察之,灼若芙蕖出淥波。

秾纖得衷,修短合度。

肩若削成,腰如約素。

延頸秀項,皓質呈露。

芳澤無加,鉛華弗御。

云髻峨峨,修眉聯娟。

丹唇外朗,皓齒內鮮。

明眸善睞,靨輔承權。

在曹植子建筆下,洛神宓妃翩然若驚鴻,婉約若游龍;容光如秋日之菊,體態如風松;隱約間像輕云籠月,飄浮如雪;未施粉黛,唇潤齒白;顧盼間,清眸照應。而仇英的《宓妃出水圖》極盡所能期冀把子建的感慨寫出來。難得的是,仇英寫此圖時才二十一二歲。此卷天頭有文徵明接紙小楷抄錄的子建《洛神賦》全文,款屬“正德庚辰年(1520)十一月廿又二日文徵明書于停云館”。此時的仇英,也當同時師于文徵明。

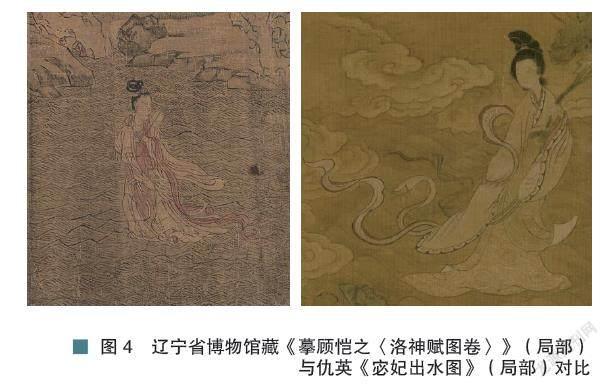

曹植子建是魏時的人,其曠世名篇《洛神賦》一出,即令海內文士癡迷。百余年過后,東晉顧愷之(348—409)將子建《洛神賦》分段繪成手卷一冊。惜顧氏《洛神賦圖卷》已佚,我們現在可以看到的只有北宋畫院佚名者所摹數本,分藏于不同的博物館之中。依筆者所見,顧愷之《洛神賦圖卷》數摹本中,現藏遼寧省博物館的版本保存最值得留意(圖3)。

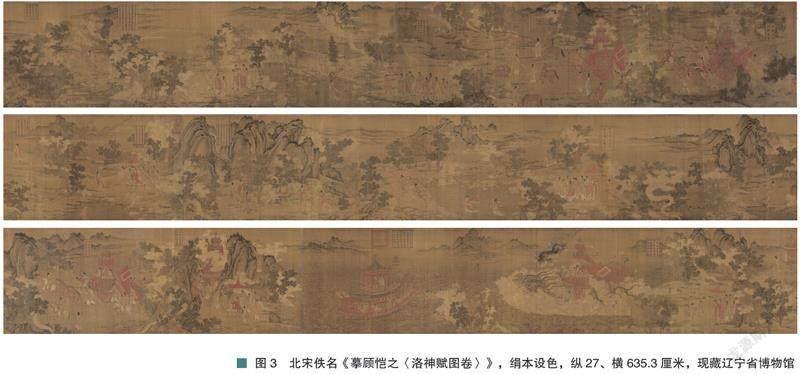

此遼寧省博物館藏北宋《摹顧愷之〈洛神賦圖卷〉》,只細讀曹植子建初遇宓妃時的驚艷,便可見個中韻味:水面起微波,洛神宓妃風姿綽約,似是含情脈脈;女神衣帶飄逸,儀態從容。有評云:“長康(顧愷之表字)畫宓妃卷,重著色人物,衣褶秀媚,樹石奇古……世稱虎頭(顧愷之小字)三絕。”(卞永譽:《式古堂書畫匯考》,畫卷之八)對比顧愷之宓妃卷中對于洛神出水的描繪,我們似乎隱約可以看到,仇英筆下的宓妃,筆觸更多一些圓轉灑逸,衣帶隨風飄逸,多少帶有一些吳道子那種顏筋柳骨的味道,與顧愷之的宓妃當中那種剛勁稠迭相比略有微殊(圖4)。

今人畫家馬貴仁,字鏡荏,自幼習畫。其更是長期執著于宋元明書畫藝術,除自創畫卷之外,亦對古代傳世大家之作多有摹仿,并于摹寫之間多得古人畫卷的氣韻。此卷馬貴仁《摹仇英〈宓妃出水圖〉》,為紙本立軸,淺設色(圖5)。

從中,我們可以看出,在中國書畫傳承中,自古就有借摹古以達到繪事技藝傳承的傳統。吳門領袖文徵明的一幅《千巖競秀圖》(圖6),以青綠繪山巖峻峭,卻以摹寫的方式繪出元代大家王蒙《青卞隱居圖》山野水嵐的韻味(圖7)。只摹寫王蒙的氣韻生動之意,并未拘泥王蒙的皴擦暈染之法,是為“摹于氣,泥于法”。

摹可得筆墨下的氣韻生動,泥需避免拘于既成定法,于是既可使繪畫者的氣韻得以傳承,又不會受前代繪法程式過度拘束。

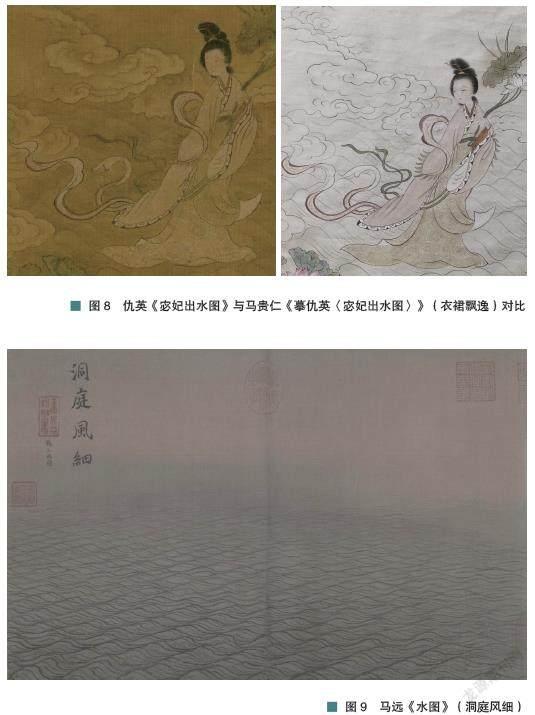

馬貴仁所繪《摹仇英〈宓妃出水圖〉》,長于摹而未為舊法所拘,是為難得。洛水之神甄宓,在筆墨上,于細筆勾勒之外又采用淡墨暈染的方式,使衣裙飄逸之感又平添了幾分,體現曹植子建詩中“髣髴兮若輕云之蔽月,飄飖兮若流風之回雪”那般韻味(圖8)。

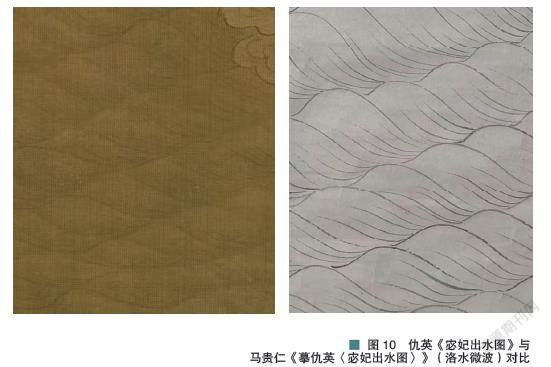

古來,畫人畫物,勾摹花草魚蟲、馬牛貓犬,均有大家出,惟水難繪!五代時的繪畫大家馬遠有《水圖》一卷十二幀,畫出水的萬般姿態;其中一幀“洞庭風細”以細筆微顫的筆法繪出洞庭湖水之微瀾,其中蘊含頗多散淡平和的況味,成為中國古代繪畫史上畫水的教科書般的經典(圖9)。而相比馬遠“洞庭風細”中水紋頗帶韻味筆觸的勾畫,仇英《宓妃出水圖》和馬氏所作中,洛水微波的勾摹各有意蘊(圖10)。

臨習古代大師杰作,需要摹寫出原作底本的氣韻和風度,而在法度上就必須與原作底本相一致。但這就會帶來另一個問題,即摹本或許在無意間會拘泥于原有的技法,這樣的摹本難免就會或隱或顯地帶上一些匠氣。馬貴仁的此幅摹寫,巧妙地通過筆觸上的細微差異,避免了泥古可能帶給他這幅畫卷的匠人之氣,從而達到摹古而不泥古的恰當效果。