關中地區新石器時代骨針初探

李明珠

摘要:關中地區新石器時代的骨針數量可觀、形狀多樣、制作精細,穿孔骨針更是其制作水平成熟的體現。先民們使用骨針縫合衣物、編制漁網,少數細長、規整的骨針還可能用于縫合傷口。一件完整的骨針,需經過選料、截料、刮磨成型、加工針眼、打磨拋光等工序。

關鍵詞:關中地區;新石器時代;骨針

骨針是最早的縫紉工具,主要用于縫合衣物,實現蔽體和御寒。遼寧海城小孤山遺址出土的三根骨針[1],為目前國內已知年代最早,距今4萬至2萬年。然而,關于史前骨針的研究主要見于考古發掘簡報和報告,以及作為動物資源利用的產品和生產工具的一部分集中介紹,專門討論的文章鮮見,如黃蘊平通過模擬實驗和標本觀察,探討小孤山先民制作骨針的工藝技術[2];李曉蓉通過對柿子灘遺址出土骨針的制作和使用實驗,探索早期骨針的存在性 [3]。關中地區新石器文化遺存豐富,相關的考古工作成果尤為顯著,但區域內骨制品的系統梳理和專門探討較為匱乏。因此,筆者擬對關中地區新石器時代骨針的形制特點、功能用途、制作工序、加工技術等展開討論。

一、出土情況

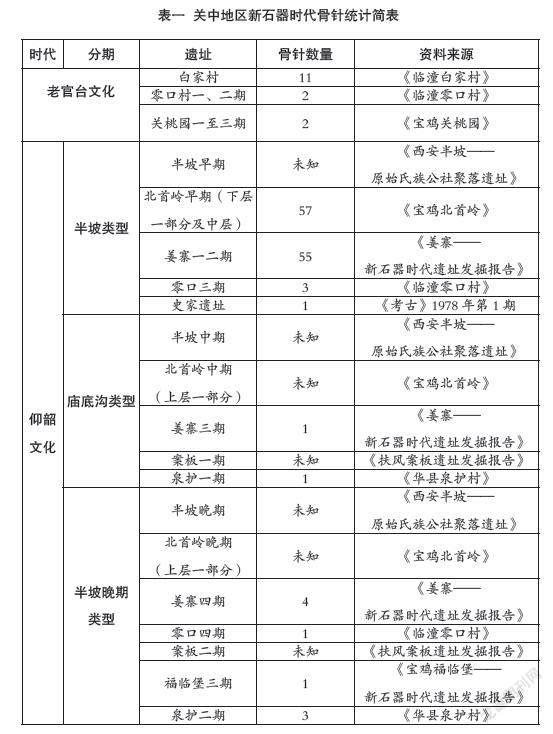

關中地區出土有骨針的新石器時期遺址的數量相當可觀(詳見表一)。

需要說明的是,極少數發掘報告沒有進行出土骨針的數據統計,如扶風案板遺址等;有些遺址雖然出土骨器較多,但是沒有進行分期歸納,如西安半坡遺址、寶雞北首嶺遺址等,都增加了統計難度[4]。

再有,關中地區新石器時代骨針多出土于文化層和灰坑窖穴中。墓中極少隨葬骨針,且葬有骨針的墓主人性別、年齡不明,不能提供討論的依據,居址中骨針偶有發現。

二、形制特點

總體來看,新石器時代骨針已經具備銳尖、細長、穿孔的特質,與現代的金屬針基本無異。區域內老官臺文化到客省莊文化,骨針多為長短和粗細的差別,形狀、原料和制法等的區別不大,極少數不見穿孔,部分或有特殊用途的骨針形狀彎曲。完整器尺寸一般為7—8厘米,少數細長骨針近20厘米,器身直徑0.15—0.3厘米。根據有無穿孔可以分為兩型:

A型:帶孔骨針

這是新石器時代骨針的主要形制。出土數量遠多于無孔骨針,有的針孔斷缺后還會鉆孔繼續使用。根據針身形狀分為四個亞型:

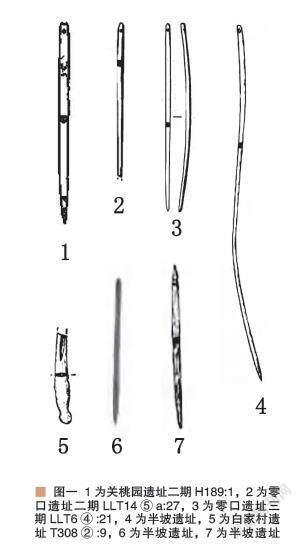

Aa型:扁體,橫剖面扁圓形,扁錐尖。關桃園遺址二期H189:1,磨制精良,長7.2、徑0.2—0.3厘米(圖一,1)。

Ab型:圓柱體,橫剖面圓形,錐狀尖。零口遺址二期LLT14⑤a:27,通體磨光,尾端兩面鉆一圓形孔,尖端殘,殘長5.8、徑0.24厘米(圖一,2)。

Ac型:針體略彎呈弧形,橫截面近圓形。零口遺址三期LLT6④:21,通體磨光,尾端有一兩面鉆的圓形孔,尖端長銳、略有殘損,長12.8、徑0.2厘米(圖一,3)。

Ad型:體長而彎曲,可能有特殊用途。半坡遺址出土一件(圖一,4)。

B型:無孔骨針

這類骨針器形上差別較大。之所以沒鉆孔,不一定是未完成的半成品,也可能僅是一件打孔工具,以鉆透某些特殊物品,而不作縫合之用。根據針身形狀分為三個亞型:

Ba型:針體稍彎,針尾圓鈍,有一周凹槽。白家村遺址T308②:9,通體磨制但不光滑(圖一,5)。

Bb型:一端銳尖,一端較粗鈍。半坡遺址出土有6件長短和大小都不等的此類骨針,長7—12厘米(圖一,6)。

Bc型:兩端皆銳尖。半坡遺址出土5件此類骨針,器身較短小,長5—9厘米(圖一,7)。

三、相關問題的討論

(一)功用

研究者業已指出,柿子灘遺址的發現,證明骨針最早出現在進入冰盛期前逐漸變冷的階段[5]。先民們用骨針縫制簡易的披掛物御寒,也由此結束衣不蔽體的生活。黃蘊平先生的骨針使用實驗也表明,舊石器時代晚期的先民可能已經具備使獸皮變軟的技術。小型動物如野兔,毛皮較薄,用手搓軟后縫合制成的衣物保暖舒適;大型動物毛皮較厚,需先用粗尖的錐形器刺穿再行縫紉,估計可能用于遮擋洞口,或作其他用途[6]。關中地區相當多遺址中發現的大量紡輪、骨梭、骨針等紡織、縫紉工具,或許表明先民們逐漸發現麻和葛的纖維更適合縫制衣物。

骨針還可以用來縫制漁網,進行漁獵活動。白家村遺址、北首嶺遺址早期、姜寨遺址一二期等,就發現有石網墜。姜寨遺址一期還出土一件可能是原始針療所用的針具,器身修長,磨制規矩,尖端細銳,這大概需要充分的有關古人類生活情境的材料,才有確切的判定。

(二)骨針的發展進步與穿針、引線的關系

針作為人們日常生活中必備的縫紉工具,常與線一道發揮縫合衣物的功用。研究者業已指出骨針的出現意味著“線”已經存在,且說明人類的縫合技術已趨成熟[7]。所謂縫合,即獸皮經過打孔和穿結綴連起來。這個過程中,骨針是打孔和引線的工具:頭端的尖穿透獸皮,線同時借助針孔穿過,而后發揮連接固定的作用。

1.穿針。骨針想要穿透獸皮,需滿足以下條件:頭端尖銳,方便開孔;表面光滑,利于穿針順暢、引線快速;形制特殊,整體呈現出由尖到粗,再由粗逐漸變細的形態,從而能夠輕易穿過獸皮。

2.引線。先民們最開始應是借助骨錐或無孔骨針之類的銳器穿透獸皮,再用線繩綁扎,制成簡易衣物。穿孔骨針和紡輪的出土,進一步表明用于縫綴的線已經出現,且粗細均勻。有研究者認為線的變細很可能就誘導了針孔的變小和整個針形體的變小和精致[8],因為針的變細和針孔的變小,除了制作工藝的成熟,更是以穿入針孔的線已經存在為前提條件。骨針的出現還意味著打結在此之前就已經出現[9],因為細線必須打結才能固定在針的尾端。較為遺憾的是,線繩很難完好地保存下來,相關的考古學記錄也很少,若是借助顯微觀察,相信能在骨針的穿孔位置看到繩索壓磨的痕跡。

綜上,穿孔骨針的出現是生產力發展到一定階段的產物,開孔和引線統一于同一件工具上,更是制作水平成熟的體現。

(三)制作工序與加工技術

黃蘊平先生關于小孤山骨針制作工藝的模擬實驗[10],證實制作一件骨針要經過選料、截料、刮磨成型、加工針眼等工序,還要綜合鋸切、刮磨、鉆孔等技術。

1.選料。制作一件骨器,需要選擇適合的動物和骨骼部位。關中地區新石器時代遺址內,獵取并且開始馴化的鹿的骨骼是骨器制作的原料大宗。區域內已發現的骨針多用動物肢骨劈裂磨制而成,也有極少數是由肋骨制成的。

2.截料。實驗和考古資料顯示,我國先民主要采用切鋸、劈或砍砸骨料的方法取坯[11]。區域內出土骨器的遺址大多還出土有石片、石片工具和礫石。小孤山骨針的制作實驗也證明簡單的石片就可以完成骨器制作。蚌鋸和弧刃的蚌刀也可以作切割之用,白家村遺址中就出土了大量蚌刀,筆者亦曾使用磨制蚌刀結合楔裂法,成功獲取坯料。

3.刮磨成型。刮和磨能將窄長的骨料加工成圓柱體或扁體作針身,再對針的尾部細磨,使之扁薄,得到的就是外表較為粗糙的毛坯;還要利用砂巖、礪石等材料進行打磨,有些骨針還進行了整體拋光,猜測是動物毛皮或某種植物,也有可能是插入細黏土中。

4.加工針眼。最后,是在針尾開孔。據裴文中先生研究,山頂洞遺址出土的骨針是用刮挖的方法加工針眼的[12];黃蘊平先生的模擬實驗則證明小孤山先民是用對鉆的方法制成骨針,既不必專門制作用以開孔的工具,制作效率也高于前者。關中地區新石器時代穿孔骨針既有雙面鉆,也有單面鉆,基本不見走鉆現象。同時,區域內有些骨針尾部扁孔鉆得特別規范,如關桃園遺址三期標本H204:17;有些鉆孔系雙面刻劃,再鉆孔而成,如下魏洛遺址H81⑧:3。推測是選擇不同鉆孔工具產生了不同的效果:前者可能是借助木棍用手旋轉鉆孔,后者應是先用尖銳石器刻、切、挖開小口,確定準確的開槽位置,再用纖維束蘸泥漿拉推擴孔[13]。

至于制作針身、針眼的先后順序,根據黃蘊平先生的實驗,兩種先后順序都可行,主要是參考當時的具體情況,如針身粗細、鉆孔工具、制作工藝熟練程度和一般習慣[14]。

白家村遺址還出土了幾件由燒過的獸骨精磨而成的骨針,其他生產工具骨錐、骨矛也是如此。有研究者推測,骨料經火燒燎或炭化的目的是為了增強工具硬度。這幾件骨器究竟是當時先民食肉后無意制作的,還是專門加固制作的,有待更多的材料和實驗來驗證。

以上就是對關中地區新石器時代骨針的系統梳理,以及相關問題所作的討論。區域內,前仰韶時期到龍山時代晚期的眾多遺址中,均發現骨針的存在,且形制已與現代金屬針幾近相似,但穿孔骨針并沒有完全取代無孔骨針,且后者之間的形態差異較大,應有特殊用途。先民們最開始使用骨針縫合衣物以御寒蔽體,后來還編制漁網進行漁獵活動,少數細長、規整的骨針可能用來縫合傷口。穿孔骨針實現了穿針與引線的有機統一,是制骨工藝的一大進步。并且,要制作一件完整的骨針,需經過選料、截料、刮磨成型、加工針眼、打磨拋光等工序。

參考文獻:

[1]張鎮洪,傅仁義,陳寶峰等.遼寧海城小孤山遺址發掘簡報[J].人類學學報,1985(01):70-79+107-108.

[2][6][10][11][14]黃蘊平.小孤山骨針的制作和使用研究[J].考古,1993(3):260-268.

[3][5]李曉蓉.柿子灘舊時器遺址發現的骨針及相關問題研究[D].山西大學,2013:9-30.

[4]拙文作如下處理:西安半坡遺址,依據嚴文明先生劃分的早、中、晚三期,粗略認為半坡遺址三期均有骨針出土,但具體數字不清。北首嶺遺址,嚴先生指出北首嶺中期文化是主要遺存,明顯屬于仰韶文化的半坡類型,而報告中把大量中期遺存并入晚期,并歸入半坡晚期類型的較早階段,顯然是一種錯誤,姑且認為北首嶺遺址各期均有骨針出土,且早期占據絕對優勢.

[7][8][13]陶園.基于痕跡考古方法的紡織材料起源研究[D].東華大學,2015:115-134.

[9]郭乙姝.論結的起源[D].東華大學,2017:27-52.

[12]裴文中.A Preliminary Report On The Late-Palaeolithic Cave Of Choukoutien.中國地質學會志,1934(00):356-391.