減肥陷阱

亞歷珊德拉·西夫林

和大多數人一樣,凱文·霍爾曾認為長胖的原因很簡單:“為什么不少吃多動呢?”在物理學家出身的霍爾看來,減肥就是攝入熱量和燃燒熱量之間的關系。不過,他通過研究最終證明自己的觀點是錯的。

霍爾是美國國立衛生研究院的一名科學家。幾年前,在朋友的推薦下,他開始看電視真人秀《超級減肥王》,他說:“那些人一周就減掉了20磅。”這個節目符合大眾對減肥的認知:鍛煉強度極高,飲食要求也十分嚴苛。不過,一周減掉20磅確實驚人。為了理解這些人是如何做到的,霍爾決定研究14名節目選手,并為此撰寫一篇論文。

在真人秀節目里,選手的體重的確在短期內大幅下降。一季節目過后,選手們平均每人減掉了127磅,體脂減少了64%左右。霍爾認為,如果他的研究能夠從生理層面揭曉這些選手身體上的變化,那么或許就可以為龐大的超重人群帶來幫助。

然而,他沒想到的是,即使擁有在電視上看似完美的減肥條件——嚴厲但指導有方的教練、形象美好的醫生、嚴格的飲食計劃和高強度的訓練,但長期而言,身體總會拼命長回那些減掉的脂肪。在霍爾研究的14名選手中,有13人最終恢復了他們在節目上所減掉體重的66%(平均值),有4人甚至比參加節目前更胖了。

即便是再有動力的節食者,在得知這個令人沮喪的事實后也可能萌生退意。“人們可能會想,何必呢?”霍爾說。但在當下社會,減肥的重要性日益凸顯。醫學界普遍認為,多余的體脂會極大地提高重大疾病的患病風險,包括2型糖尿病、心臟病、抑郁癥、呼吸問題、癌癥以及生殖障礙。2017年的一項調查發現,在美國,肥胖比吸煙導致了更多的早期可預防死亡。以上因素催生了價值數百億美元的減肥行業,其產品從減肥藥到飲食計劃,再到健身房會員卡,無所不包。

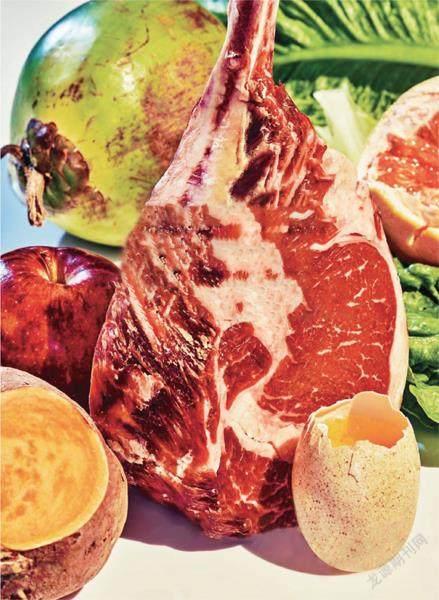

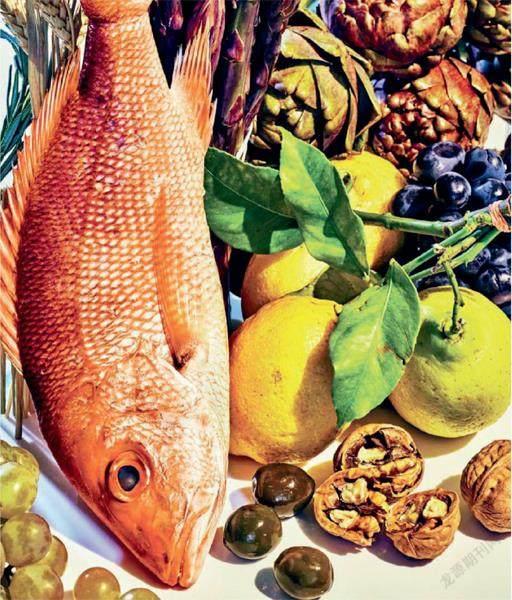

相關研究也大幅增長。這些研究有助于科學家理解關于減肥的諸多問題:為什么節食如此困難?為什么長期維持減肥效果更難?為什么關于減肥的常識并不適用于所有人?美國疾病控制與預防中心表示,科學家的這些發現能夠為1.55億超重的美國人帶來新的希望。例如,研究人員一致認為,鍛煉雖然對健康有益,但長期而言并不是一種可靠的減肥方法。此外,“攝入熱量和燃燒熱量”這個簡單的不等式也逐漸被一種更復雜的理論替代:維持減肥效果的是飲食結構,而不是靠運動燃燒脂肪。

科學家還認為,對你最有效的食譜很有可能對你的鄰居毫無用處。同樣的食譜——從低脂飲食和純素食到低碳水和原始人飲食——會對不同的人產生迥異的效果。哈佛大學陳曾熙公共衛生學院心血管疾病預防醫學教授弗蘭克·薩克斯說:“有的人靠節食減掉了60磅,并且維持了兩年,有的人按照同樣的方法節食,體重卻增加了5磅。如果我們能理解其中的緣由,就能極大地幫助需要減重的人群。”

霍爾和薩克斯等科學家的研究表明,減肥的關鍵似乎是個性化的飲食,而不是時下流行的節食方法。雖然減肥不易,但越來越多的證據表明,只要方法得當,任何人都可以達到健康的體重。

布朗大學精神病學和人類行為學教授蕾娜·溫一直在美國國家體重控制登記中心工作,追蹤那些成功減肥并維持效果的人群狀況。溫的合作伙伴詹姆斯·希爾是科羅拉多大學肥胖癥研究員,他說:“最初,社會普遍認為,幾乎沒有人能減肥成功。我們不相信,卻無法證偽,因為我們沒有數據。”

國家體重控制登記中心的登記門檻是減重30磅以上并維持至少一年。如今,該中心的名單包括來自全美50個州的1萬多人,平均每人減重66磅,且維持了5年以上。最引人深思的一點是,名單上所有人都減掉了大量體重,但方法不盡相同:其中約45%的人說,他們是靠節食成功減肥的,另外55%則參加了系統性減肥項目。

研究人員發現這些人存在一些共同之處:98%的研究對象調整了飲食方式,其中大多數人減少了每天的食量;94%的研究對象增加了運動量,而最受歡迎的運動形式是走路。“他們做的事沒有什么特別之處。”溫說,“有的更注重運動,有的遵循低碳水飲食,有的只吃低脂肪食物。他們唯一的共同點是,對自己每天的日常行為作出改變。”

在被問及如何維持減肥效果時,大多數研究對象說自己每天都吃早餐,每周至少稱一次體重,每周看電視的時間不超過10小時,平均每天鍛煉1小時。此外,大多數研究對象認為自己不是進取型性格(這種人好勝心強、競爭性強、急躁、缺乏耐心、有時間緊迫感),這說明,并不是只有執著于規劃的人才能堅持節食。許多成功的節食者自稱“晨型人”。研究人員還發現,能夠長期維持減肥效果的人,其動力往往不是纖細的腰圍,而是對健康的憂患意識,或是對長壽以及與所愛之人長久相伴的渴望。

國家體重控制登記中心的工作人員說,這些研究對象并非天賦異稟,更容易減肥,畢竟他們減肥時也經歷過多次失敗。秘訣在于,他們具有強烈的動力,愿意不斷嘗試不同的減肥方法,直到發現最適合自己的方式。“減肥成功并維持效果是很難的。”希爾說,“但同時,這件事絕對是可能的,而且一旦開始行動,生活就會變得更好。”

希爾、溫和他們的同事一致認為,最鼓舞人心的經驗或許恰恰是一個最簡單的事實:在1萬多名真人“超級減肥王”中,沒有任何兩個人的減肥方法一模一樣。

加拿大渥太華肥胖癥醫療研究所便是基于這種觀點而成立的。在其減肥項目中,所有參與者從同樣的六個月節食和運動計劃開始,但他們可以根據自己的需求適當偏離計劃,在醫生的指導下尋找最適合自己的減肥方式。這項減肥計劃采取“完整之人”方法,即每個人的減肥計劃都受到行為、心理、預算和生理等多重因素的影響。研究所主管尤尼·弗里德霍夫說:“我們的計劃包括攝入足夠的熱量和蛋白質等物質,但我們不必拘泥于此。我們試圖找到問題的癥結,然后作出調整。每個參與者的方式都不太一樣。”

減肥的關鍵似乎是個性化的飲食。

大多數情況下,人們需要嘗試多種不同的計劃,才能找到最適合自己的那一款。52歲的朱迪·金斯生活在渥太華,是一名信息技術項目主管,她從小就超重。在2007年來到肥胖癥醫療研究所時,她體重240磅。雖然她20多歲時通過慧儷輕體減肥機構取得過一些成效,但后來的失業壓力導致她暴飲暴食,體重又回到了原來的水平。每周一,金斯起床后會下定決心開始節食,再也不碰甜品,但總是在幾天甚至幾小時后就放棄了。她說:“除非你特別胖,否則你無法理解那是一種什么樣的感受——背負著巨大的壓力,但別人總覺得是你自己的錯。”

2017年3月的一項研究發現,把肥胖帶來的羞恥感內化的人更難維持減肥效果。因此,專家認為,把努力方向從體重秤上的數字調整為健康目標會產生更好的效果。霍爾說:“如果你只關注體重,可能會放棄一些有益的變化。”

金斯在研究所花了5年時間減掉了75磅。之后,她注意飲食量,記錄攝入的食物,堅持少食多餐,又將減肥效果維持了5年。她認為自己減肥成功得益于緩慢穩定的節奏。雖然她的運動熱情不太高,但每天記錄食譜以及確保攝入足夠的蛋白質和纖維——而不是依靠寡淡的青菜加雞肉——對她來說十分有用。“我是個吃貨,”金斯說,“如果讓我每天吃同樣的東西,對我就是一種折磨。”

31歲的娜塔莉·卡薩格蘭德和金斯參加了同樣的減肥項目,但弗里德霍夫及其同事為她打造了另一種方式。卡薩格蘭德的體重長期處于波動狀態,為了快速減肥,她嘗試過不少危險的減肥方法,比如故意挨餓和長時間運動。有一次,她的體型在短短幾個月內就從14號縮到了0號。在報名參加研究所的減肥項目時,卡薩格蘭德體重173磅,身體質量指數大于30,這意味著她患有肥胖癥。

在工作人員的指導下開始減肥后,卡薩格蘭德也記錄下了自己每天攝入的食物,但和金斯不同,她并不享受這個過程。她真正熱愛的是運動,她可以隨時在日程中加入鍛煉,而且動力十足。在和研究所心理學家交流后,卡薩格蘭德得知自己患有慢性焦慮癥,這正是她情緒化飲食的原因。

卡薩格蘭德在三年間嘗試了三次才成功減肥。在一次反彈期間,她體重增加了10磅。她調整了計劃,把重點放在心理健康方面,然后再次嘗試減肥。如今,她的體重是116磅,并且已經維持了一年。“需要經歷反復的試錯才能找到最適合自己的方式。”她說,“不可能每一天都是完美的,但我之所以能夠達成目標,是因為我熬過了艱難的日子。”

弗里德霍夫說,了解對每個個體而言最重要的因素,比找到一個放之四海而皆準的食譜更重要。他說:“如果我們還是向人們推薦那幾類飲食方式,而不考慮每個人的具體情況,就可能遇到麻煩。”因此,他與患者見面時談論的大多是患者的日常生活、社會經濟地位和心理健康。“遺憾的是,這并非常態。許多醫生在了解患者方面的努力遠遠不夠。”他說。

弗里德霍夫和霍爾在《柳葉刀》上共同撰寫過一篇文章,呼吁科學界把研究重點放到如何幫助人們保持健康的生活方式,而不是尋找減肥食譜上。他們寫道:“某種食譜一旦產生些微效果,就會有人對其大肆吹捧,這種行為只會過度夸大食譜的重要性,卻無濟于事。”

科學家至今也不明白,為什么同樣的食譜對不同的人會產生不同的效果。“這是本領域最大的未解之謎。”霍爾說,“我要是知道謎底就好了。”

有人認為答案在于基因。過去幾年里,研究人員發現了近100種似乎與肥胖或超重有關的遺傳標記,而且對部分人群來說,基因的確在分解熱量和儲存脂肪方面發揮了重要作用。但專家認為,導致人們容易發胖的基因在30年前甚至100年前就已經存在,這意味著基因不足以解釋近年來快速上升的肥胖率。

此外,2017年的一項研究發現,一個人是否攜帶肥胖基因對這個人的減重能力毫無影響。“我們認為這是好消息。”英國紐卡斯爾大學人類營養學教授約翰·馬瑟爾思說,“攜帶肥胖基因可能會讓你體型偏胖一些,但不會影響你減肥。”

一些科學家還在探索肥胖與日常生活中的化學物質之間的關系,比如罐頭盒涂層和收銀機收據中含有的二酚基丙烷,沙發和床墊中的阻燃劑,食品中的殺蟲劑殘留以及塑料和化妝品中的鄰苯二甲酸鹽。這些化學物質的共同點在于,它們能模擬人體中的激素。一些科學家擔心,它們可能會擾亂激素和新陳代謝,損害我們脆弱的內分泌系統,從而導致脂肪堆積。

科學家正在研究另一個問題:微生物群,即存在于人體內和皮膚表面的數以萬億計的細菌,是否會影響人體對某些食物的新陳代謝?以色列魏茨曼科學研究所個性化營養項目研究員伊蘭·伊萊納夫和伊蘭·西格爾認為,減肥食譜之所以對不同的人效果各異,原因可能在于人體內的微生物群對不同食物的反應不同。

在2015年的一項研究中,西格爾和伊萊納夫給800個受試者分發了測量裝置,要求他們在一周的時間內每隔5分鐘測一次血糖。這些受試者在問卷調查中填寫了自己的健康狀況。研究人員收集了他們的血液和糞便樣本,對他們體內的微生物群進行了測序,還用一款手機應用記錄了他們的飲食、睡眠和鍛煉情況。

研究發現,受試者飯后體內的血糖水平差異很大,即使他們吃的東西一模一樣。這表明,籠統的飲食建議是沒有意義的。“這一點讓我們很驚訝。”西格爾說。

研究人員用收集的數據為每位受試者開發出一套算法,可以根據每個人體內的微生物組準確地預測這個人對某種食物的血糖反應。因此,伊萊納夫和西格爾認為,減重科學的下一個前沿在于腸道。他們相信,他們研發出的算法最終可以幫助醫生根據每個人對不同食物的反應開具高度個性化的處方。

毫不意外,已經有企業開始嘗試將這個想法付諸商業實踐。一些保健品公司在網上兜售高度個性化的益生菌片,有顧客稱服用這一產品后成功減肥。不過,迄今為止,證明益生菌片有減肥效果的研究十分稀少,聲稱能夠幫你判斷哪種飲食方式更適合你的基因檢測也是如此。

在被問及理想的身材時,很多人希望減掉的體重是醫生推薦的三倍。這個目標太難實現,難怪這么多人干脆放棄減肥。實際上,大多數人不用減重太多就能改善健康狀況。研究表明,只需減掉10%的體重,血壓和血糖就會有明顯的改善,心臟病和2型糖尿病的風險也會降低。

對渥太華的金斯來說,調整期望幫助她最終以健康且可持續的方式成功減重。她說,在別人看來,她可能還有減肥的空間,但按照醫生的標準,她目前的體重十分健康。“你得接受自己永遠也不會像模特那般弱柳扶風的事實。”她說,“我現在的體重剛剛好,我很滿意。”

[編譯自美國《時代周刊》]

編輯:要媛