中央林業改革發展資金績效評價問題研究

○煙臺市森林資源監測保護服務中心 孫中元 呂洪巖 宋 黎 楊德順 聶 磊 徐 昕 曹蓉芬

近年來,隨著生態文明進程的縱深發展,國家加大基層林業財政支持力度,最具代表性的資金類型是中央林業改革發展資金。中央林業改革發展資金是指中央預算安排的用于林業改革發展方面的共同財政事權轉移支付資金。該項資金對提高地方林業工作者積極性、加快地方森林生態保護進程、維護地方生態平衡、保護森林資源有極大的促進作用。然而,在現實基層林業工作中發現,中央林業改革發展資金績效評價存在的問題降低了資金使用效率,影響了基層林業工作者積極性。

一、林業改革發展資金績效評價問題

(一)基層林業部門績效管理評價意識弱

2019年以來,國家部委加強了中央財政林業改革發展資金使用監管,財政部、國家林草局出臺的《林業改革發展資金管理辦法》對項目申報、資金使用、績效評價等進行了說明。績效評價作為一項綜合性強的新業務,基層林業部門工作人員對績效管理理論和應用尚處于學習探索階段,績效管理經驗不足、重視程度不夠使得重視分配預算、輕視績效管理的思維仍然存在[1]。其表現為項目申報盲目性強、缺乏對工作整體及長遠的考量,對以往工作中存在的問題反思較少;林業改革發展資金項目執行中嚴謹性不強、績效意識松懈;年度目標任務考核重視當年任務完成情況,對營林、造林、撫育等多年建設期林業項目工程后續情況關注較少;雖然主管部門對項目績效管理評價重視程度逐年提高,但現實業務部門對項目績效管理評價仍然持“完成任務”的消極狀態,績效評價理念尚未貫穿日常林業建設中[2]。

(二)項目執行和資金使用銜接有待加強

林業項目績效評價工作包含法律法規、林業業務、財務會計、效益監測等多方面專業知識,項目內容涵蓋了造林綠化、森林管護、有害生物防治、育苗、補償等生態補貼項目。若相關業務知識不熟練,參加績效評價的工作人員將很難完成林業改革發展資金績效評價工作。張改英(2020)認為,開展績效評價人員應是既懂林業知識、財務與審計工作專業知識,還需要充分掌握績效評價政策、方法的復合型人才,才能夠科學、合理、合規地完成績效評價的全部工作,使績效評價結果更加符合實際[3]。

2018年林業部門機構改革以后,基層林業與國土資源、規劃部門有著不同程度的融合,導致短期內林業業務和財務會計缺乏有效銜接溝通,出現林業項目執行中出現偏差、績效評價混亂的現象。以往林業項目執行、資金監管、績效評價由專業林業財會人員操作,機構改革以后,隨著人員變動使得績效評價工作出現了短時間斷層。張琴(2019)的研究指出,林業績效評價存在績效管理制度體系不健全、機構以及人員配備不到位的問題,績效管理工作只能是勉強完成財政下達的任務,根本做不到精細化、規范化管理。

(三)績效評價指標的可操作性待提高

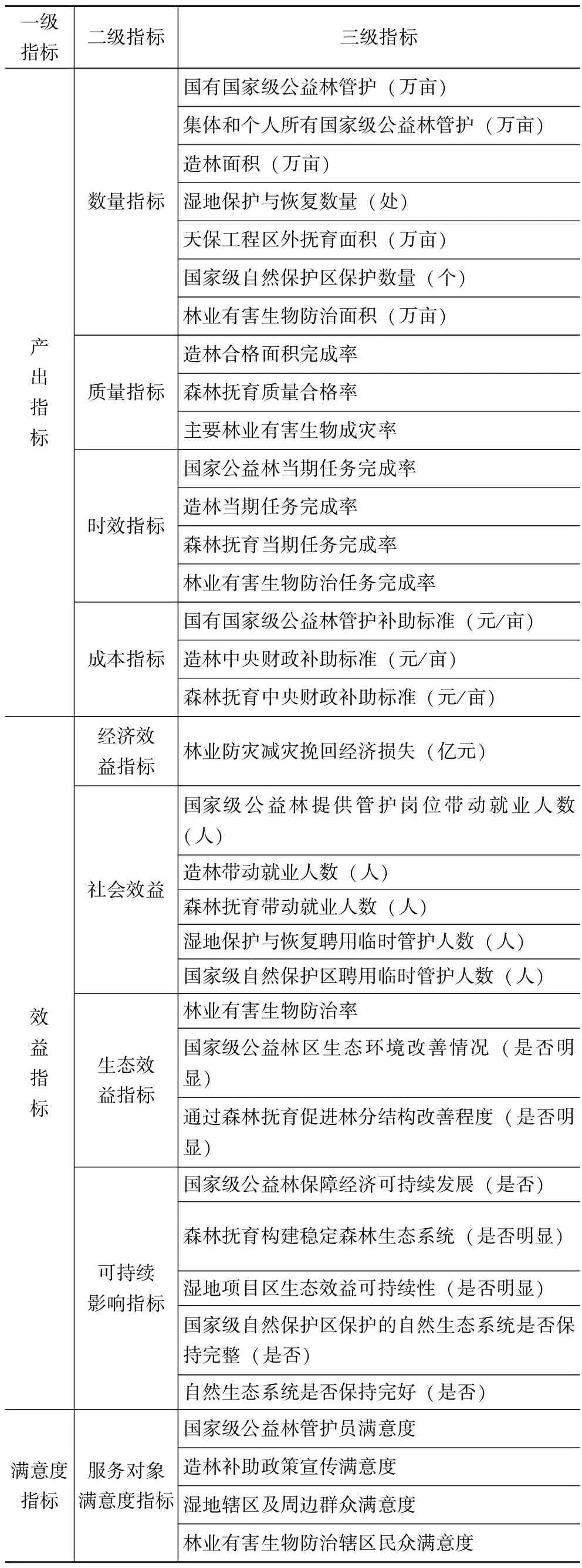

績效目標的設立是績效評價最重要的基礎環節,績效目標的設立是否科學規范、能細化量化,直接影響后續績效運行監控、評價等工作的有效進行。如表1所示,林業改革發展資金的績效評價指標包括3項一級指標(產出、效益、滿意度指標)、9項二級指標、35項三級指標,其中,產出指標基本屬于定量指標,效益指標和滿意度指標大部分是定性指標。定量指標中的任務完成率、造林成活率、管護補助標準等基層工作人員易把握、控制及收集相關佐證材料的指標;定性指標中森林撫育構建穩定森林生態系統(是否明顯)、濕地項目區生態效益可持續性(是否明顯)等不便于基層把握,還需要第三方進行評估,但對第三方資質、評估合理性尚未規定,且短期內規模不一的林業項目是否顯著改善生態環境,仍然值得商榷。因而,張改英(2020)認為,在實際工作中,成本指標僅僅是按照國家補助標準作為成本指標,體現不了設計目的要求,成本指標設計不科學。

表1 林業改革發展資金績效目標表

(四)績效評價周期短

由于森林生產的長周期性,森林生態效益改變具有緩慢性,項目資金使用效益短期內難以兌現。以森林撫育績效評價為例,1~2年內的林木生長量化績效相對易于體現,但是林分結構優化、森林生態效益提升卻難以細化量化。鄭娟(2020)認為,年度評價與林業生產周期長的特點不相適應,如林下經濟種植項目,生產周期一般為3~5年,一年時間的生態效益和社會效益難以測算[4]。針對當前多地發生的松材線蟲病,王玲萍(2019)認為,松材線蟲病的防治是一項系統性、長期性工程,通過3~5年的綜合治理才能見成效[5]。當前僅憑一年兩次普查森林枯死木數量、森林枯死木分布、松材線蟲病分布范圍等提出的防治技術措施,在管理上相對粗放。一些地方表面上看是完成了防治任務,但疫情面積不減少、枯死木數量不下降、防治績效難以體現等問題依然存在。

(五)資金驗收管理辦法亟待更新

2012年,原國家林業局印發了《中央財政造林補貼試點檢查驗收管理辦法(試行)》,對中央林業改革發展資金項目中造林補助驗收進行了說明,明確了各級職責、規范了項目驗收及資金使用。但機構改革后,中央資金監管及績效評價加強,項目驗收相對滯后,資金支付率不高,給基層林業績效考核造成了較大壓力。此外,目前績效評價忽視了林業工作的特殊性,以造林工作多受氣候條件影響為例,干旱年份的造林成活率及造林面積降低,而選擇在第二年春季、雨季進行集中作業,但就當年造林績效評價而言,有可能不符合林業生產實際。時間緊、任務重就會出現尊重林業、生態規律,但卻違背績效評價規則的現實問題,林業生產與績效評價產生了矛盾。

(六)資金撥付滯后于項目開工

《林業改革發展資金管理辦法》對資金預計數、當年任務下達計劃、資金分配方案、下達預算等進行了詳細的時間說明。按照該辦法推算,中央資金從國家→省(市)→市→縣級自然資源主管部門,時間已經是每年8月份,加之各種意外因素,資金到達縣級自然資源主管部門會更晚。胡繼平等(2016)研究發現,近幾年,中央財政造林補貼試點資金計劃下達時間多在每年的7-8月,但我國各地最佳造林季節依然是春季,秋、冬季造林所占比例不大[6]。資金計劃下達太晚,錯過各地最佳造林季節,直接影響造林工作的開展。對于需要編制作業設計的造林補貼和森林撫育工作而言,可能已經錯過了最佳作業時間,甚至可能無法完成當年作業任務。有的地方任務會延遲至第二年春季,但會面臨上年度績效考核的壓力。黃選德(2014)認為,中央、省、基層上報批復再層層撥轉分配,造成資金撥付往往滯后于項目開工時間[7]。

二、林業改革發展資金績效評價的優化建議

(一)提高林業工作者績效評價的重視程度

林業生產工作和資金績效考核工作是互相促進的,并不是矛盾的,并且隨著生態事業發展,二者的聯系將更加緊密。用好資金、加強監管能夠杜絕腐敗,提高資金使用效率,促進基層森林生態事業的穩步發展。在日常林業生產工作中,基層林業工作者應主動根據績效目標表,做好檔案歸集及工作論證,確保林業改革發展資金執行到位,確實產生生態效益。

(二)加強部門間聯動與協調

建議林業主管部門加強和財政部門、發改部門之間的聯動;研發專項林業改革發展資金績效監管軟件;加強對基層的培訓,提高評價效率,徹底減輕基層工作壓力;針對機構改革后存在的部門溝通不暢問題,需要自然資源主管部門把握林業工作的特殊性、專業性,及時梳理業務確保績效評價執行順暢。

(三)提高績效目標評價表的可操作性

鑒于基層工作繁雜,各地區基層林業機構在人員數量和人員素質上存在較大差異,工作人員在林業改革發展資金績效評價上投入的時間、資金有限,建議國家財政部門及林業主管部門對績效目標表進行適當調整,減少定性指標的設定,針對主要的定量指標進行考核設定,增加基層可操作性。

(四)更新完善林業改革發展資金驗收管理辦法

隨著中央林業改革發展資金績效評價工作的長期性、嚴肅性,建議國家和省級林業主管部門對林業改革發展資金驗收管理辦法做出適當調整。應充分考慮林業工作的長期性、特殊性,制定出綜合考量基層林業生產實際的驗收管理辦法,尊重森林生態事業的規律,不要挫傷基層林業工作者的積極性。同時,因客觀原因無法完成的林業改革發展項目,要完善資金退出、使用程序,保障項目的靈活性,保障資金流向可控、合法。

三、結語

通過中央林業改革發展資金項目的實施,林農造林、營林、護林的積極性顯著提高,取得了明顯的生態、社會、經濟效益。中央林業改革發展資金績效評價關乎到林業資金的有效配置,影響著林業生產的各個環節,可以有效地提高資金的使用效益,對今后資金使用產生積極促進作用,需要引起各方重視。林業預算績效評價剛剛實施,實踐中還有許多需要完善的地方,因此只有在實踐中不斷探索,才能更好地發揮資金的使用效益。