經腹膜后與經腹腔入路在腹腔鏡下側位腎上腺手術中的效果分析

李耀宗 張士祥 郭天君 崔克

腹腔鏡手術屬于微創手術類型,隨著腹腔鏡技術在外科臨床中的不斷實踐,其操作不斷改進,在腎上腺手術領域發揮明顯作用。與傳統開放手術相比,腹腔鏡下開展手術能夠實現精細化操作,不僅對患者機體所產生的創傷程度有限,同時也能降低術中出血量,縮短手術操作時間[1]。目前,對于腹腔鏡下側位腎上腺手術,臨床主要采用兩種入路方式,分別為經腹膜后入路和經腹腔入路,分析上述兩種入路方式對腹腔鏡下側位腎上腺手術的現實意義。本研究選取46 例行腹腔鏡下側位腎上腺手術患者作為觀察對象,對比兩種入路方式的操作效果,內容如下。

1 資料與方法

1.1 一般資料 本研究收集病例為2017 年2 月~2021 年2 月于本院實施腹腔鏡下側位腎上腺手術患者46 例,所選患者滿足麻醉及手術操作指征,且患者依從性良好,將患者根據手術入路方式不同分為A 組及B組,每組23例。A組男9例,女14例;年齡25~74歲,平均年齡(58.35±11.26)歲;腫瘤直徑1.0~3.0 cm,平均腫瘤直徑(1.56±0.48)cm;腫瘤位置左側12 例,右側11 例。對照組男10 例,女13 例;年齡25~75 歲,平均年齡(58.47±11.39)歲;腫瘤直徑1.0~3.0 cm,平均腫瘤直徑(1.61±0.47)cm;腫瘤位置左側13 例,右側10 例。兩組患者的一般資料比較,差異無統計學意義(P>0.05),具有可比性。本研究已上報醫學倫理委員會,并且獲得批準。

1.2 納入標準[2]①中途未退出治療或者轉院;②依從性良好;③有法定監護人;④術前多種檢查方式證實病情;⑤凝血功能正常;⑥成年人;⑦心肺功能正常。

1.3 治療方法 兩組均實施腹腔鏡下側位腎上腺手術治療,術前對患者腎上腺具體位置進行明確,結合患者實際情況,制定手術方案,確定入路方式。術中建立降壓輸液通道,做好心電監護,同時密切監測患者中心靜脈壓變化情況。

A 組采用經腹膜后入路方式進行手術,患者取健側臥位,切口選在12肋下腋后線相應位置,長度控制在1.5~2.0 cm,鈍性分離肌層及腰背筋膜,進入后腹膜腔后,將其向前內側方向推進,正確縫合兩側,防止發生漏氣現象,嚴格按照腹腔鏡手術操作標準進行手術,切除病變后常規止血,并且留置引流管。

B 組采用經腹腔入路方式進行手術,患者手術時取健側臥位70°,切口選在患側臍旁腹直肌外側緣,常規穿刺后,置入氣腹針,根據腹腔鏡手術操作標準建立氣腹,并在直視情況下采用10 mm Trocar 進行穿刺,并且在腹腔鏡的引導下,分別置入5 mm Trocar和10 mm Trocar,結合術前檢查所確定的病變位置,做好調整,充分暴露后,利用超聲刀將病變組織切除,完整切除后將其放置在標本袋中,臍旁切口適當延長,將病變組織取出,充分止血后退出,常規留置引流裝置。

兩組術后均做好常規抗感染處理。

1.4 觀察指標及判定標準 ①分析兩組患者手術情況,包括術中突發情況、手術成功率、術后輸血情況。②比較兩組患者手術用時、術中出血量、胃腸功能恢復時間、住院時間。③對比兩組患者生理指標評分,包括手術操作舒適度(對患者對手術操作舒適度進行主觀感受評價,取分范圍0~10分,得分越低說明患者主觀感受越好[3,4])評分和術后疼痛[采用視覺模擬評分法(VAS)進行評分,取分0~10 分,無痛計0 分,疼痛難以忍受計10 分[5,6]]評分。④對比兩組患者并發癥發生情況,對兩組患者開展為期3~6個月的隨訪,對隨訪期間的并發癥發生情況進行記錄并對比。

1.5 統計學方法 采用SPSS22.0 統計學軟件進行統計分析。計量資料以均數±標準差()表示,采用t 檢驗;計數資料以率(%)表示,采用χ2檢驗。P<0.05 表示差異具有統計學意義。

2 結果

2.1 兩組患者手術情況分析 經病理診斷,46 例患者均為腎上腺腺瘤,對兩組患者開展腹腔鏡下側位腎上腺手術,均獲得成功,手術成功率均為100.00%,手術效果滿意。兩組術后無輸血治療情況,僅B 組術中1 例出現腎上腺中央靜脈損傷,轉為開放手術。

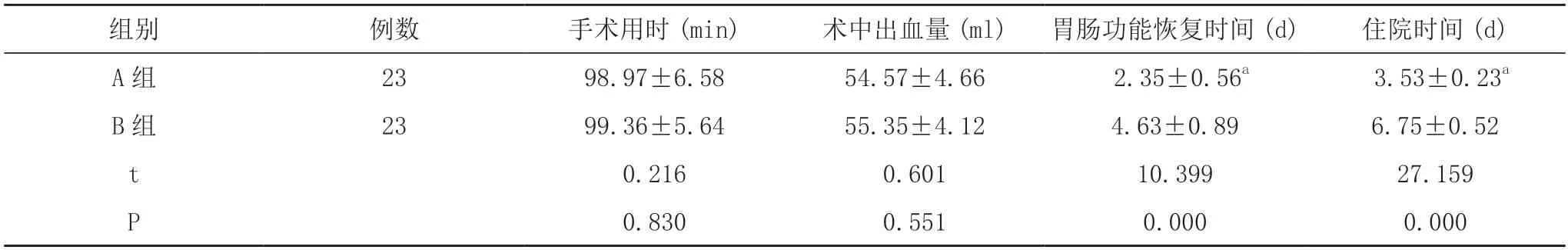

2.2 兩組患者手術用時、術中出血量、胃腸功能恢復時間、住院時間比較 兩組患者手術用時、術中出血量比較,差異無統計學意義(P>0.05);A 組患者胃腸功能恢復時間、住院時間短于B 組,差異具有統計學意義(P<0.05)。見表1。

表1 兩組患者手術用時、術中出血量、胃腸功能恢復時間、住院時間比較()

表1 兩組患者手術用時、術中出血量、胃腸功能恢復時間、住院時間比較()

注:與B 組比較,aP<0.05

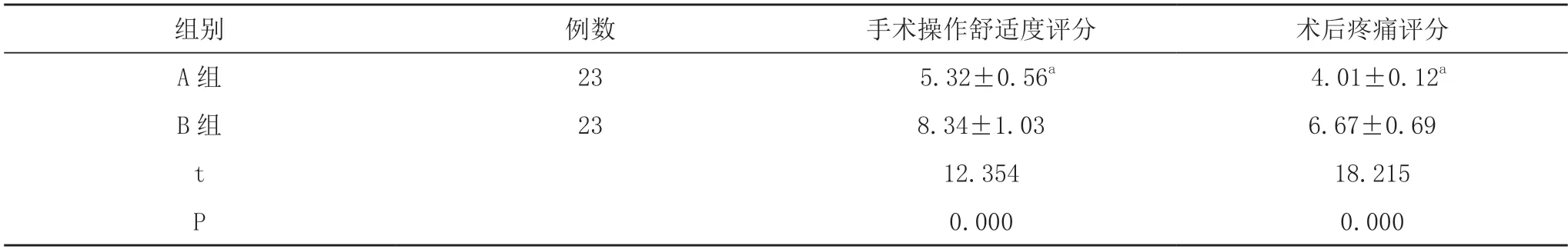

2.3 兩組患者生理指標比較 A組手術操作舒適度評分(5.32±0.56)分、術后疼痛評分(4.01±0.12)分均低于B組的(8.34±1.03)、(6.67±0.69)分,差異有統計學意義(P<0.05)。見表2。

表2 兩組患者生理指標比較(,分)

表2 兩組患者生理指標比較(,分)

注:與B 組比較,aP<0.05

2.4 兩組患者并發癥發生情況比較 兩組術后均獲隨訪,無嚴重并發癥,預后良好。

3 討論

既往臨床開展腎上腺手術,主要形式為開放性腎上腺切除術,但是此種手術方法創傷性比較大,采用此種術式會明顯增加術中出血量,且總體治療效果不佳,對患者術后預后帶來一定不良影響[7]。腹腔鏡微創技術已經被廣泛運用到外科臨床手術治療中,并且發揮顯著效果,已經逐漸成為腎上腺腫物手術治療的“金標準”[8]。由于腎上腺解剖位置相對特殊,且該處血運豐富,需要不斷完善腹腔鏡手術操作,以達到最佳手術治療效果。

隨著腹腔鏡技術的不斷完善,其手術入路方式也逐漸發生變化,現階段臨床主要采用的是經腹膜后入路和經腹腔兩種入路方式。其中,經腹膜后入路方式操作簡單,能夠為充氣擴張提供便利,同時實現精確分離,可有效降低對腹腔內多個臟器的影響[9]。但是,也有學者[10]指出,經腹膜后入路方式,如果操作不當,容易損傷腹腔器官。經腹腔入路,能夠準確標記解剖位置,并且更加全面的觀察下腔靜脈情況及腎血管狀況,但對于既往有腹腔手術史的患者而言,不建議采用經腹腔入路方式開展手術,避免對腹腔臟器產生明顯損傷[11]。

基于上述分析認為,在開展手術前,需要對患者進行綜合判斷,選擇最佳入路方式。本研究結果顯示,兩種入路方式均可獲得滿意手術效果,且無術后并發癥。但是,在經腹膜后入路方式能夠提高手術操作舒適性,術后疼痛感較小,且胃腸功能恢復時間、住院時間明顯縮短,與文獻[12]報道內容基本相一致,提示采用經腹膜后入路開展腹腔鏡下側位腎上腺手術,總體效果更好。由于本研究納入病例數量相對有限,未來需要納入更多典型病例進行分析,進而為手術患者提供更多參考。

綜上所述,兩種手術入路方式療效相當,但是經腹膜后入路手術操作視野更加直觀、清晰,可提高手術操作舒適度,能夠為腹腔鏡下側位腎上腺手術提供更多安全保障,建議推廣。