腹腔鏡手術治療子宮內膜異位癥的臨床價值分析

葛孟新

子宮內膜異位癥擁有較高的發病率,是一種常見的慢性婦科疾病,在我國約有10%的發病率,如果無法得到有效控制,會嚴重影響患者的生理功能,造成不孕不育[1]。由于子宮內膜異位癥的發病機制比較復雜,在目前還沒有確切的治療方案。近期臨床上以手術治療為主,利用手術能夠將患者的病灶完全消除,并能夠有效控制患者的病情。但是,由于多數患者對生育方面的要求較高,需要結合患者的具體情況,探討出更加安全的治療方案。腹腔鏡手術作為微創手術之一,具有創傷小、恢復快的優勢,對子宮內膜異位癥患者來說,更具有安全性[2,3]。基于此,本文旨在對子宮內膜異位癥患者采用腹腔鏡手術治療后效果展開進一步調查,現通過對比分組的方式,探討兩種治療方案帶來的不同研究成果,現報告如下。

1 資料與方法

1.1 一般資料 本次研究對象為2017年3月~2020年3 月本院收治的40 例子宮內膜異位癥患者,根據治療方案的不同分為常規組及研究組,各20 例。常規組年齡22~43歲,平均年齡(32.36±3.85)歲;病程1~7年,平均病程(3.88±1.85)年。研究組年齡23~41 歲,平均年齡(32.33±3.11)歲;病程1~8 年,平均病程(4.01±1.35)年。兩組患者的一般資料比較,差異無統計學意義(P>0.05),具有可比性。

1.2 納入及排除標準

1.2.1 納入標準 ①本研究經本院倫理委員批準和審核;②入組成員均符合子宮內膜異位癥的臨床診斷標準;③入組成員均自愿加入并簽署知情協議。

1.2.2 排除標準 ①存在嚴重精神障礙的患者;②存在嚴重傳染性疾病的患者;③存在嚴重凝血功能障礙的患者;④合并其他臟器疾病的患者。

1.3 治療方法

1.3.1 常規組 患者采用傳統開腹手術治療,治療流程:在患者月經結束后3~5 d 再進行手術,為患者進行全身麻醉,協助患者采取仰臥位,對其進行常規消毒和鋪巾,在術中嚴格監測患者各項指標,將下腹部位置確認好后,設計縱向切口,切開后,探查腹腔及盆腔內的情況,對病灶組織進行明確。如果卵巢子宮內異位,可將囊腫剝除,在反復檢查無誤后,對其進行止血和縫合,如果剩余的病灶組織>1 cm,應繼續進行剝除,并結合患者的具體情況,選擇是否采用輸卵管造口及整形手術,如果患者輸卵管堵塞,應采用以上處理方案。如果病灶組織>1 cm,應采用電凝止血處理,手術結束后,為患者進行留置引流管[4,5]。

1.3.2 研究組 患者選擇腹腔鏡手術治療,手術時間上的選擇同常規組患者,給予全身麻醉,并協助患者將體位調整為膀胱截石位,通過腹腔鏡的協助,確認患者的病灶處,并在患者臍部上緣1 cm處做一手術切口,并創建二氧化碳氣腹,將氣腹壓設為12 mm Hg(1 mm Hg=0.133 kPa)左右,將10 mm的Trocar置入,對腹腔內的實際情況進行探查,并找出兩側的麥氏點,設置穿刺孔,置入5 mm 的Trocar,手術具體治療流程與常規組一致。所有患者在手術治療后,均依據醫囑為其提供常規抗感染治療,并加入亮丙瑞林,治療療程為2個月,并囑咐患者定期進行復查。

1.4 觀察指標及判定標準

1.4.1 對比兩組并發癥發生情況 包括發熱、感染和腸梗阻等。

1.4.2 對比兩組VAS 評分 通過VAS 進行評分,最高疼痛為10 分,最低疼痛為0 分,分數與疼痛程度呈正比。

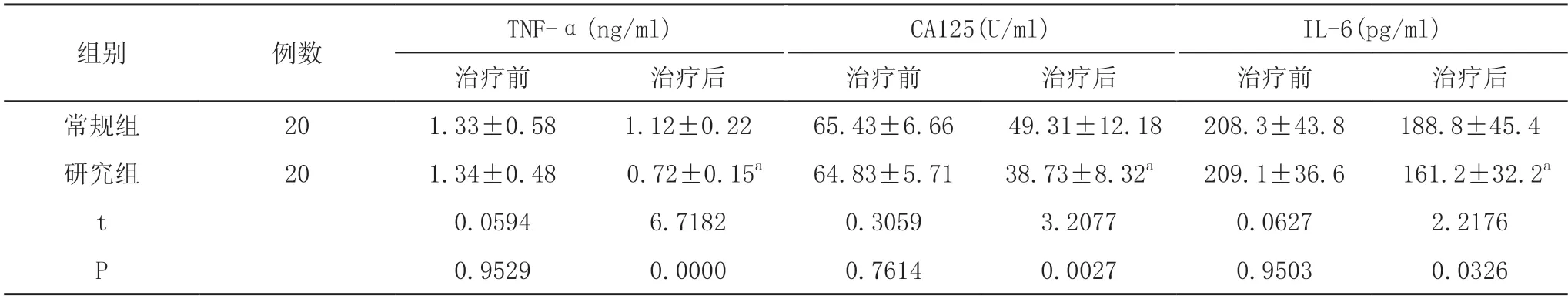

1.4.3 對比兩組血清炎性指標 通過TNF-α、CA125、IL-6 進行評估。

1.4.4 對比兩組治療相關指標 通過住院時間、手術時間、術中出血量及術后下床時間進行評估。

1.5 統計學方法 采用SPSS22.0 統計學軟件進行統計分析。計量資料以均數±標準差()表示,采用t 檢驗;計數資料以率(%)表示,采用χ2檢驗。P<0.05 表示差異具有統計學意義。

2 結果

2.1 兩組治療相關指標對比 研究組住院時間、手術時間及術后下床時間短于常規組,術中出血量少于常規組,差異具有統計學意義(P<0.05)。見表1。

表1 兩組治療相關指標對比()

表1 兩組治療相關指標對比()

注:與常規組對比,aP<0.05

2.2 兩組治療前后血清炎性指標對比 治療前,兩組TNF-α、CA125、IL-6 對比,差異無統計學意義(P>0.05);治療后,研究組TNF-α、CA125、IL-6 低于常規組,差異具有統計學意義(P<0.05)。見表2。

表2 兩組治療前后血清炎性指標對比()

表2 兩組治療前后血清炎性指標對比()

注:與常規組治療后對比,aP<0.05

2.3 兩組并發癥發生情況對比 研究組未出現感染、發熱及腸梗阻;常規組患者出現感染、發熱及腸梗阻的例數分別為2例(10.00%)、1例(5.00%)、2例(10.00%)。研究組并發癥發生率為0,低于常規組的25.00%,差異具有統計學意義(χ2=5.7143,P=0.0168<0.05)。

2.4 兩組VAS 評分對比 常規組患者術后1 d 的VAS 評分為(5.35±1.62)分,術后1 周的VAS 評分為(4.85±1.08)分;研究組患者術后1 d 的VAS 評分為(4.12±1.21)分,術后1 周的VAS 評分為(3.28±1.02)分。術后1 d、1 周,研究組患者的VAS 評分低于常規組,差異具有統計學意義(t=2.7204、4.7264,P=0.0098、0.0000<0.05)。

3 討論

子宮內膜異位癥作為婦科中發病率較高的疾病,在育齡期婦女中比較常見,如果無法接受準確的治療,會影響患者的生育功能,出現不孕不育。目前,臨床上對于此種病癥的治療方案還沒有特效治療方案,在臨床上,還是以手術方案為主要治療手段。但是,由于多數患者還沒有生育,有一定的生育需求,手術治療過程中會相應帶來一些損傷,影響生育功能,因此,需要探討更加安全的治療方式[6]。目前臨床上有藥物治療和手術治療兩種方案,常用的藥物包括孕三烯酮、達那唑、米非司酮等,雖然能夠緩解患者的病情,但是治療效果不明顯。傳統開腹手術作為以往常用的手術之一,由于技術及設備上不是很好,會對患者的身體相繼帶來一些創傷,還會刺激到患者的情緒及心理,從而產生諸多不良情緒。手術時間延長、恢復時間延長,進一步增加了患者的住院時間,同時增加了經濟負擔[7]。在近幾年來,我國的醫療技術得到了突飛猛進的發展,尤其是在微創技術方面,取得了不錯的成績,腹腔鏡手術作為近幾年興起的微創手術之一,在婦科的治療方案中發揮著重要的作用,特別是在婦科的檢查和診斷中具有重要的臨床意義,對子宮內膜異位癥診斷的準確率方面起到了促進作用。目前,將此種技術應用到手術治療方案中,也大大提升了子宮內膜異位癥患者的手術治療效果,擁有巨大的優勢[8]。腹腔鏡手術能夠相對降低患者的創傷、手術時間短,從而減少患者的疼痛,縮短了住院時間,也降低了對輸卵管的損傷,大大提升了術后妊娠率。文中結合以上研究結果分析,研究組住院時間、手術時間及術后下床時間短于常規組,術中出血量少于常規組,并發癥發生率低于常規組,差異具有統計學意義(P<0.05)。治療后,研究組TNF-α、CA125、IL-6 低于常規組,差異具有統計學意義(P<0.05)。術后1 d、1 周,研究組患者的VAS 評分低于常規組,差異具有統計學意義(P<0.05)。

綜上所述,應用腹腔鏡手術治療子宮內膜異位癥的效果顯著,明顯緩解疼痛,降低術后并發癥發生率,值得推廣。