全子宮加雙側(cè)卵巢輸卵管切除術(shù)治療早期子宮內(nèi)膜癌的綜合療效評價

梁結(jié)梅 謝寧 胡琴琴

子宮內(nèi)膜癌是女性生殖系統(tǒng)常見的惡性腫瘤,主要來源于子宮內(nèi)膜上皮細胞,患者早期臨床表現(xiàn)為陰道分泌物異常或不規(guī)則出血。目前該病臨床發(fā)病率高,嚴重威脅患者的生活及生命健康[1,2]。目前,早期子宮內(nèi)膜癌提倡手術(shù)治療,但手術(shù)方式的選擇需仔細考慮[3]。因此選擇合適的手術(shù)方式對于療效獲益的情況下,降低手術(shù)風險,減少術(shù)后并發(fā)癥具有重要意義[4]。為進一步評價全子宮加雙側(cè)卵巢輸卵管切除術(shù)對早期子宮內(nèi)膜癌患者綜合療效的影響,本文將做如下研究。

1 資料與方法

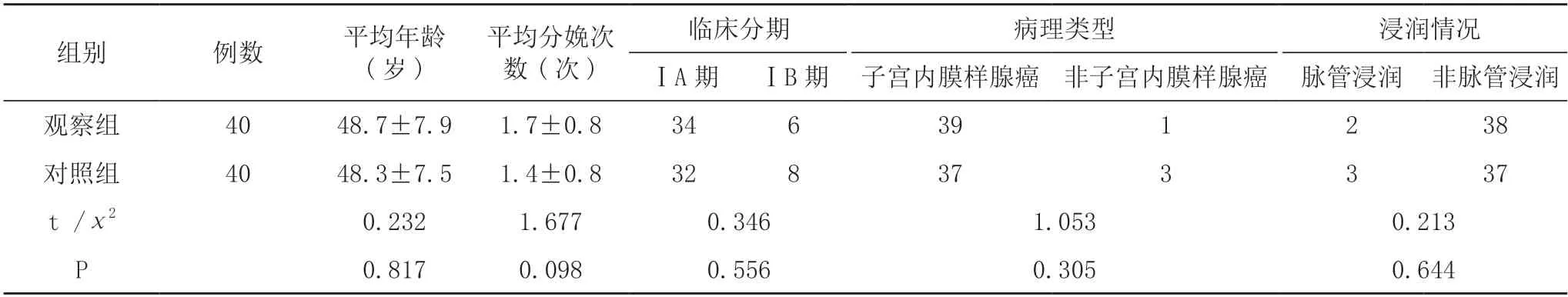

1.1 一般資料 選擇本院2016 年1 月~2018 年12 月收治的80 例早期子宮內(nèi)膜癌患者為研究對象。納入標準:所有患者入院時均有不同程度的陰道異常分泌物或不規(guī)則流血;術(shù)前行超聲、CT、磁共振成像(MRI)檢查,均有行手術(shù)治療指征,并經(jīng)手術(shù)病理結(jié)果明確診斷。排除標準:其他惡性腫瘤、嚴重心腦疾病、肝腎功能不全、傳染病以及妊娠和哺乳期患者。所有患者均簽署知情同意書進行手術(shù)治療,本研究經(jīng)醫(yī)院倫理委員會批準。將患者根據(jù)手術(shù)方式的不同分為觀察組和對照組,每組40 例。觀察組患者年齡32~71 歲,平均年齡(48.7±7.9)歲;分娩次數(shù)1~4 次,平均分娩次數(shù)(1.7±0.8)次;臨床分期:ⅠA 期34 例、ⅠB 期6 例;病理類型:子宮內(nèi)膜樣腺癌39 例,非子宮內(nèi)膜樣腺癌1 例;脈管浸潤2 例,非脈管浸潤38 例。對照組患者年齡30~69 歲,平均年齡(48.3±7.5)歲;分娩次數(shù)1~3 次,平均分娩次數(shù)(1.4±0.8)次;臨床分期:ⅠA 期32 例、ⅠB 期8 例;病理類型:子宮內(nèi)膜樣腺癌37 例,非子宮內(nèi)膜樣腺癌3 例;脈管浸潤3 例,非脈管浸潤37 例。兩組患者的一般資料比較,差異無統(tǒng)計學意義(P>0.05),具有可比性。見表1。

表1 兩組患者一般資料比較(,n)

表1 兩組患者一般資料比較(,n)

注:兩組比較,P>0.05

1.2 手術(shù)方式 觀察組采用全子宮切除加雙側(cè)卵巢輸卵管切除術(shù)進行治療。術(shù)前給予全身麻醉及陰道常規(guī)消毒。首先凝閉雙側(cè)輸卵管間質(zhì)部,切斷雙側(cè)盆腔漏斗韌帶和圓韌帶,然后沿打開闊韌帶前后葉及膀胱腹膜反折,凝閉子宮動脈,游離子宮周圍的松散組織,緊貼子宮旁鉗夾切斷主韌帶、宮骶韌帶,電凝鉤沿舉宮杯切開陰道穹隆。用可吸收縫線縫合陰道殘端,采用滅菌注射用水沖洗盆腔,確保無出血后關(guān)腹。對照組采用廣泛子宮切除術(shù)加雙側(cè)卵巢輸卵管切除術(shù)進行治療。方法和觀察組基本相同,但在主韌帶距子宮外3 cm 鉗夾,切斷,凝切宮旁、陰道旁組織至宮頸外口下3 cm出陰道壁。兩組患者在手術(shù)后均接受常規(guī)治療,如補液和抗感染等。

1.3 觀察指標 觀察并比較兩組患者的手術(shù)相關(guān)指標,包括手術(shù)時間、術(shù)中出血量、術(shù)后排氣時間、住院時間;比較兩組患者術(shù)后并發(fā)癥發(fā)生情況,包括淋巴囊腫、尿潴留、泌尿系感染、切口感染;對所有患者進行2 年的隨訪,觀察并比較兩組患者復(fù)發(fā)率及生存率。

1.4 統(tǒng)計學方法 采用SPSS21.0 統(tǒng)計學軟件進行統(tǒng)計分析。計量資料以均數(shù)±標準差()表示,采用t 檢驗;計數(shù)資料以率(%)表示,采用χ2檢驗。P<0.05 表示差異具有統(tǒng)計學意義。

2 結(jié)果

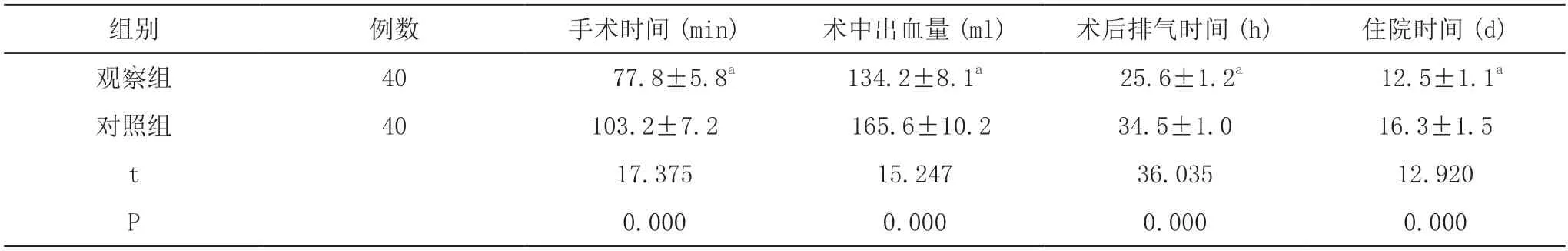

2.1 兩組患者手術(shù)相關(guān)指標比較 觀察組患者手術(shù)時間、術(shù)后排氣時間以及住院時間均短于對照組,術(shù)中出血量少于對照組,差異有統(tǒng)計學意義(P<0.05)。見表2。

表2 兩組患者手術(shù)相關(guān)指標比較()

表2 兩組患者手術(shù)相關(guān)指標比較()

注:與對照組比較,aP<0.05

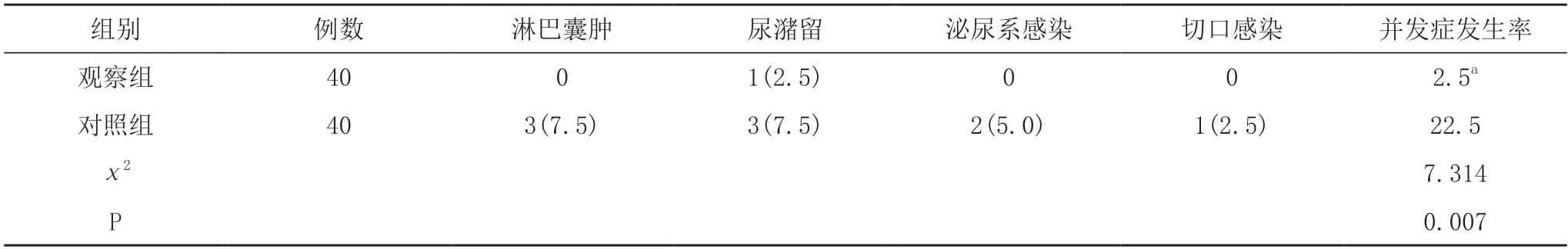

2.2 兩組患者術(shù)后并發(fā)癥發(fā)生情況比較 觀察組患者術(shù)后并發(fā)癥發(fā)生率為2.5%,顯著低于對照組的22.5%,差異有統(tǒng)計學意義(P<0.05)。見表3。

表3 兩組患者術(shù)后并發(fā)癥發(fā)生情況比較[n(%),%]

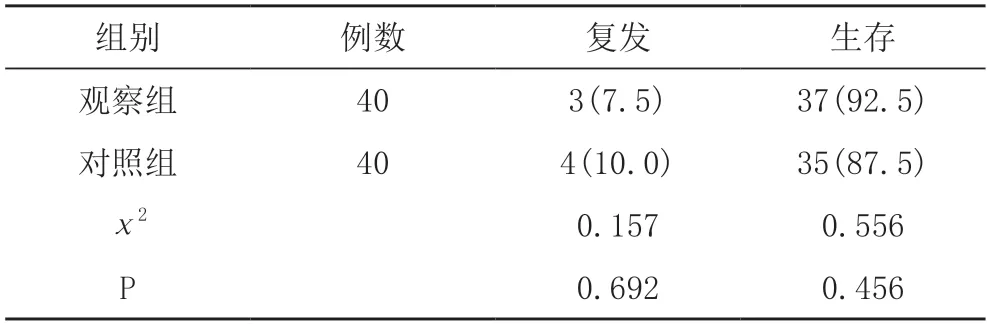

2.3 兩組患者術(shù)后2年復(fù)發(fā)及生存情況比較 兩組患者術(shù)后2 年復(fù)發(fā)率和生存率比較,差異無統(tǒng)計學意義(P>0.05)。見表4。

表4 兩組患者術(shù)后2 年復(fù)發(fā)及生存情況比較[n(%)]

3 討論

近年來子宮內(nèi)膜癌的發(fā)病率呈現(xiàn)逐年升高趨勢,該疾病已成為嚴重威脅女性生命健康的重要疾病[5,6]。早期診斷子宮內(nèi)膜癌,并采取積極有效的治療對于提高手術(shù)效果、延長患者生存時間具有重要意義。隨著醫(yī)療技術(shù)的不斷進步與發(fā)展,目前子宮內(nèi)膜癌的早期確診率較高,手術(shù)治療已成為治療早期子宮內(nèi)膜癌患者的首選方式,通過手術(shù)方式能夠有效清除腫瘤組織,從而獲得理想的臨床療效,但目前對子宮內(nèi)膜癌手術(shù)方式選擇存在爭議[7,8]。

女性生殖系統(tǒng)的解剖結(jié)構(gòu)較為特殊,存在盆腔粘連可能及解剖結(jié)構(gòu)鄰近泌尿系統(tǒng),因此手術(shù)過程中對于輸尿管的走向很難鑒別與分離,手術(shù)過程中若操作不當易損傷輸尿管等盆腔組織,導致術(shù)后并發(fā)癥發(fā)生率升高[9]。因此,如何減少手術(shù)出血量,降低術(shù)后并發(fā)癥的發(fā)生率,提高手術(shù)治療的有效性,已成為臨床研究的重點。

臨床研究報道[10]:對于早期子宮內(nèi)膜癌患者,全子宮切除加雙側(cè)卵巢輸卵管切除術(shù)可取得顯著療效,在相對減少手術(shù)范圍情況下患者手術(shù)風險及術(shù)后并發(fā)癥的發(fā)生均有獲益,且不影響生存率[11]。

廣泛性子宮切除術(shù)加雙側(cè)卵巢輸卵管切除術(shù)除了可以有效切除腫瘤細胞組織外,還會切除更多的宮旁組織,其手術(shù)出血量多、創(chuàng)傷面大、術(shù)后并發(fā)癥較多,不利于術(shù)后的恢復(fù)[12]。全子宮切除加雙側(cè)卵巢輸卵管切除術(shù)的范圍滿足臨床醫(yī)學對腫瘤切除的要求,手術(shù)范圍較小,出血量少,對患者身體損傷小,可縮短手術(shù)時間,減少術(shù)后并發(fā)癥發(fā)生率,提高生活質(zhì)量[13],不影響術(shù)后化療和放療的實施。

綜上所述,全子宮切除加雙側(cè)卵巢輸卵管切除術(shù)治療早期子宮內(nèi)膜癌療效顯著,對患者的損害較小,對促進術(shù)后恢復(fù)、減少手術(shù)并發(fā)癥具有重要意義,且該手術(shù)治療方式能夠進行有效切除腫瘤組織,不影響術(shù)后復(fù)發(fā)率及生存率,可在臨床研究推廣技術(shù)應(yīng)用。